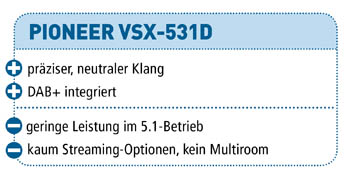

Der VSX-531D ist mit 380 Euro rund 100 Euro günstiger als vergleichbare Modelle wie Yamaha RX-V483 und Onkyo TX-RZ474, was sich naturgemäß in der Ausstattung und damit der Punktewertung widerspiegelt.

Der VSX-531D ist mit 380 Euro rund 100 Euro günstiger als vergleichbare Modelle wie Yamaha RX-V483 und Onkyo TX-RZ474, was sich naturgemäß in der Ausstattung und damit der Punktewertung widerspiegelt.

Interessenten sollten übrigens beim Kauf genau auf die Gerätebezeichnung achten, denn den Einsteiger gibt es in zwei Varianten: Neben dem VSX-531 verkauft Pioneer auch das hier getestete Modell VSX-531D mit zusätzlich eingebautem DAB+ Tuner. Bis auf den Preis ist dies aber auch schon der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen – den VSX-531 gibt es 30 Euro günstiger.

Ausstattung und Technik

Der große Signallieferant des VSX531D ist überraschend leicht. Die gedrängten und vielen kleinen Tasten erschweren die Bedienung.

Kompromisse sind bei 380 Euro vorprogrammiert, denn Ausstattung kostet und im Niedrigpreis-Segment ist der Konkurrenzkampf besonders hoch. Trotzdem sucht man Verarbeitungsmängel am nur in Schwarz erhältlichen Gehäuse vergebens. Die Kunststoff-Front imitiert geschickt Aluminium, die Regler drehen satt und das Display ist gut ablesbar – wenn auch auf die nötigsten Informationen reduziert. Zudem lässt sich die Pegelanzeige nicht in Dezibel einstellen. Der Blick auf die Rückseite fällt ernüchternd aus: Sicherlich an der falschen Stelle wurde bei den Boxenterminals gespart; so kann man den Center und die Surround-Lautsprecher nur an kleine Klemmterminals stöpseln – Bananas erlauben ausschließlich die Schraubklemmen für die beiden Hauptlautsprecher.

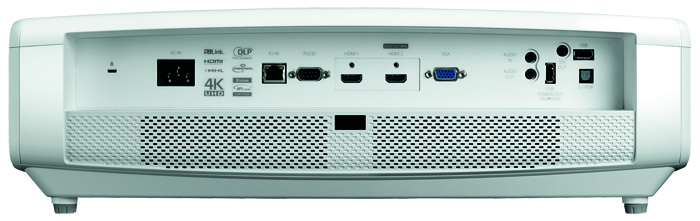

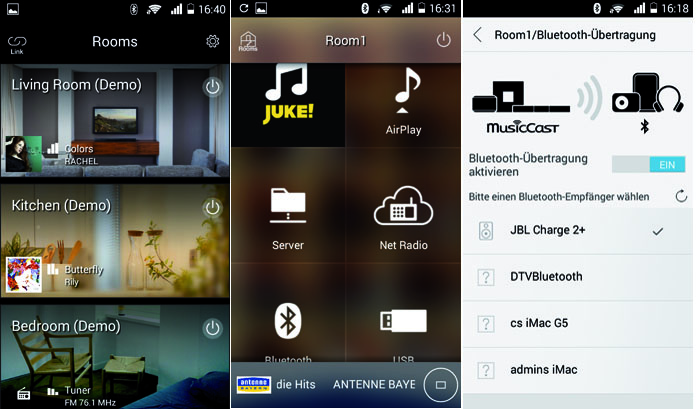

4 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang (inklusive ARC) mögen für kleine Geräteparks ausreichend sein, knapper könnte es mit nur je einem Toslink- und Koax-Digitaleingang werden. Auch die 3 Cinch-Buchsen liegen am Minimum und eine Phono-Platine fehlt ganz. Selbst die Vernetzungsmöglichkeiten fallen begrenzt aus, steht neben Bluetooth doch nur eine USB-Buchse zur Verfügung. AirPlay und Multiroom-Funktionen, aber auch Wi-Fi sowie Ethernet bietet der VSX-531D dagegen nicht, womit der Sprung ins Internet zu Streaming-Portalen beziehungsweise ins lokale Netzwerk verwehrt bleibt. Auch die Bedienung per „Remote“-App ist nicht möglich, folglich muss man mit der regulären Fernbedienung vorlieb-nehmen. Diese bietet verglichen mit den kompakteren Gebern der größeren Receiver-Modelle zwar mehr Direkttasten, doch die sind kleiner und enger platziert und erleichtern damit nicht die Bedienung; zudem fehlt eine Beleuchtung.

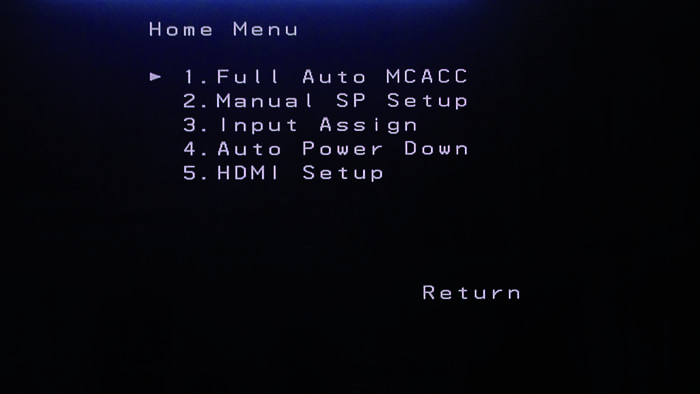

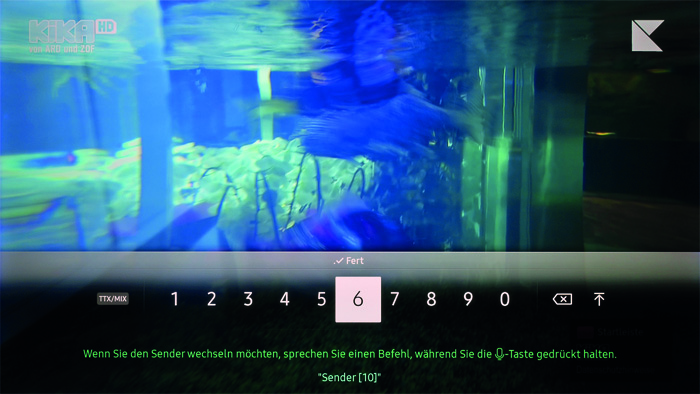

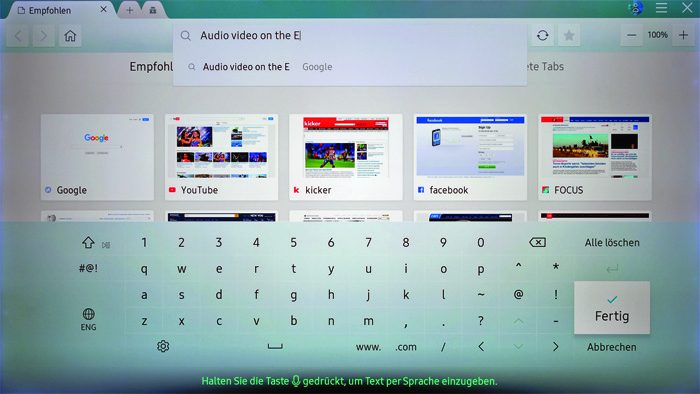

Visuelle Rückmeldung über getätigte Befehle bekommt man beim VSX-531D meist nur über das Geräte-Display, eine sichtbare Onscreen-Anzeige am Bildschirm gibt es nur für das Grundmenü und wenige Ausnahmen (z.B. USB-Wiedergabe), nicht aber für Volume, Tondecoder, Klangschaltungen oder Eingangswahl. Daher sollte das Gerät stets in Sicht- beziehungsweise Lesereichweite stehen. Die grafiklose Aufmachung des Grundmenüs mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund erinnert zudem an die Anfangszeiten der grafischen Menüführung – hier hätte sich Pioneer ruhig etwas mehr Mühe geben können.

Ausgedünnt: Zu 4 HDMI-Eingängen und 1 HDMI-Ausgang gesellen sich nur 3 Stereo-Cinch- und 2 Digitaleingänge. Ärgerlich: Für den Center und die Surround-Boxen gibt es nur Klemmterminals; ein Phono-Eingang fehlt.

5 Endstufen, kein Multiroom

Der Pioneer arbeitet mit 5 integrierten Verstärkern. Pre-outs gibt es ausschließlich für einen Subwoofer, Multiroom-Funktionen sind auch bei 2.1- bzw. 3.1-Setups nicht möglich. Selbstredend beherrscht der VSX-531D keine 3D-Tonformate, statt Dolby Atmos und DTS:X sind die guten alten HD-Decoder der beiden Tonspezialisten sowie die Upmixer Dolby ProLogic II und DTS Neo:6 an Bord. Zusätzlich spendierte Pioneer 10 Klangprogramme, darunter einen Kopfhörer-Surround-Modus sowie 2 stromsparende Eco-Modi. An Klangschaltungen stehen unter anderem Loudness, DRC sowie eine Phasensteuerung („Phase Control“) zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden in der Basswiedergabe zwischen Subwoofer und den restlichen Schallwandlern bereit.

Der VSX-531D hat 2 ECO-Modi zur Stromreduzierung, die für die Musik- und Filmwiedergabe angepasst sind.

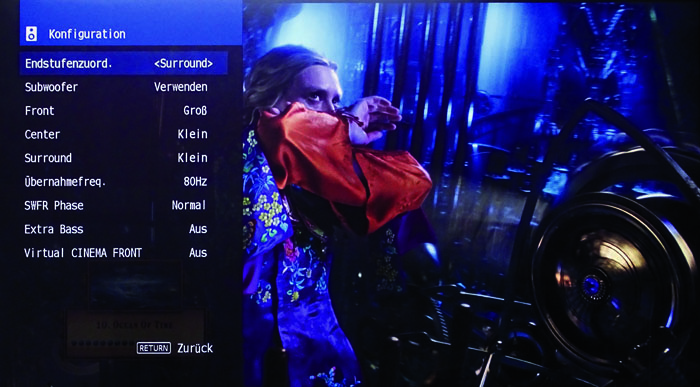

Die Lautsprecherkonfiguration ist auf das Nötigste reduziert und wenig praxisnah. So darf man etwa die Boxenabstände nur in viel zu hohen 10-Zentimeter-Schritten einstellen; das macht manuelles Boxenrücken fast unvermeidlich. Auch die 1-Dezibel-Einheiten bei der Pegeljustage könnten feiner ausfallen. Nur einmal zentral darf man die Crossover-Frequenz zwischen Subwoofer und Satelliten in 5 Schritten zwischen 50 und 200 Hertz wählen. Klangjustagen erlauben lediglich die Treble- und Bass-Tasten auf der Fernbedienung, alternativ übernimmt Pioneers Einmess-Automatik MCACC das Ruder; diese berücksichtigt nur einen Messort und ermittelt nur eine Zielkurve.

„Home Menu“: Das Design gewinnt keinen Preis, viele Einstellungen gibt es aber auch nicht zu tätigen.

Video und Multimedia

Die 4 HDMI-Eingänge und der alleinige HDMI-Ausgang schleifen 4K-Signale bis 60 Hertz samt HDCP 2.2, 4:4:4-Farbraum sowie HDR-10 durch. Das war es aber auch schon an Video-Features, denn Bilder skalieren oder via Equalizer manipulieren kann der Receiver nicht. Praktisch ist das AV-Sync-Delay, das den Ton um bis zu 500 Millisekunden verzögert.

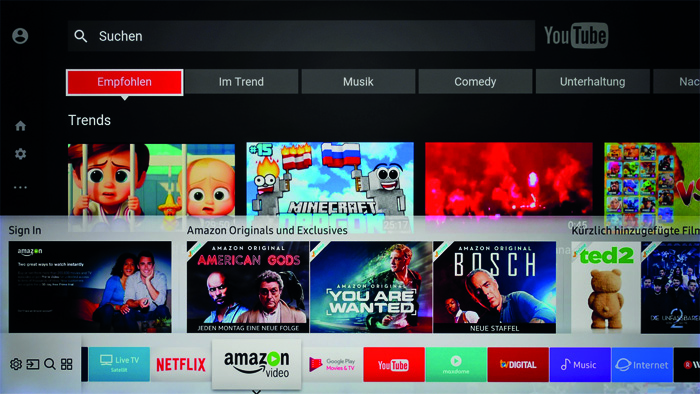

Musik gelangt zum internen Media-Player via Bluetooth oder die vordere USB-Buchse, Letztere akzeptiert Dateien in den Formaten MP3, WMA und AAC. Streaming-Dienste und Webradio bleiben aufgrund der fehlenden Online-Anbindung außen vor, Digital- und Analogradio empfängt der VSX-531D über sein DAB/FM-Modul.

Der Pioneer VSX-531D ist einer der wenigen AV-Receiver, die Digitalradio an Bord haben. DAB+ soll langfristig den analogen UKW-Rundfunk ablösen und zeichnet sich durch etliche Vorteile aus:

• Der Klang ist trotz Datenkompression UKW überlegen. Weder rauschen die digital ausgestrahlten Sender, noch treten Klangartefakte auf.

• Der Empfang setzt im Unterschied zu anderen Rundfunkverbreitungswegen wie Satellit (DVB-S) und Internet keine technische Infrastruktur voraus. In der Hälfte des Bundesgebiets genügt zum Empfang eine Zimmerantenne. Wo sie nicht ausreicht, helfen Außenantennen, die auf den Empfang des Frequenzbandes III (zwischen 174 und 230 MHz) ausgelegt sein sollten.

• Die Senderauswahl ist größer als bei UKW und umfasst je nach Gebiet mit 30 bis 50 Sendern alle relevanten nationalen und lokalen Stationen.

Tonqualität

Bei der Leistungsmessung knickte der Pioneer im 5.1-Betrieb stark ein und lieferte nur knapp 20 Watt – sowohl an 4-Ohm- als auch 6-Ohm-Last. Bei Stereo kletterten die Kraftreserven dagegen auf solide 68 (4 Ohm) bzw. 101 Watt (6 Ohm).

Im regulären Betrieb machte sich die 5.1-Leistungsschwäche aber kaum bemerkbar, Steely Dans 5.1-Mix von „Janie Runaway“ schallte beschwingt, dynamisch und präzise aus den Boxen. Dennoch spielen größere Receiver hier mehr auf den Punkt, straffer und musikalischer. Die „Phase Control“-Schaltung verpasste dem Sound einen kräftigen Bassschub – fast schon zu viel des Guten. Allerdings sorgte der sattere Grundton für mehr Wärme und entspannteres Hören. Die EQ-Zielkurve der MCACC-Einmessung klang uns zu hell und blieb deaktiviert. Das Effektfeuerwerk zu Beginn von „Transformers 3“ brachte der kleine Pioneer präzise und räumlich zu Gehör, konnte bei hohen Pegeln aber nicht mit der kontrollierten Souveränität erwachsener Boliden konkurrieren.

Im „Pure Direct-Modus“ bei Stereo-Betrieb spielte der VSX-531D angenehm neutral, druckvoll und Pioneer-typisch mit feiner Hochtonauflösung, die jedes Detail herausschälte.

Der Testbericht Pioneer VSX-531D (Gesamtwertung: 51, Preis/UVP: 380 Euro) ist in audiovision Ausgabe 7-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Pioneer VSX-531D (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Beim Yamaha RX-V483 für 470 Euro sollte man sich im Klaren darüber sein, wofür man das Gerät verwenden möchte, denn innerhalb der Einsteigerklasse gehören Kompromisse bei der Ausstattung quasi „zum guten Ton“:

Beim Yamaha RX-V483 für 470 Euro sollte man sich im Klaren darüber sein, wofür man das Gerät verwenden möchte, denn innerhalb der Einsteigerklasse gehören Kompromisse bei der Ausstattung quasi „zum guten Ton“:

Panasonic setzt bei seinen Fernsehern verstärkt auf die OLED-Technologie und bringt gleich zwei neue Modellreihen auf den Markt. Wir haben das Flaggschiff TX-65EZW1004 ausführlich getestet.

Panasonic setzt bei seinen Fernsehern verstärkt auf die OLED-Technologie und bringt gleich zwei neue Modellreihen auf den Markt. Wir haben das Flaggschiff TX-65EZW1004 ausführlich getestet.

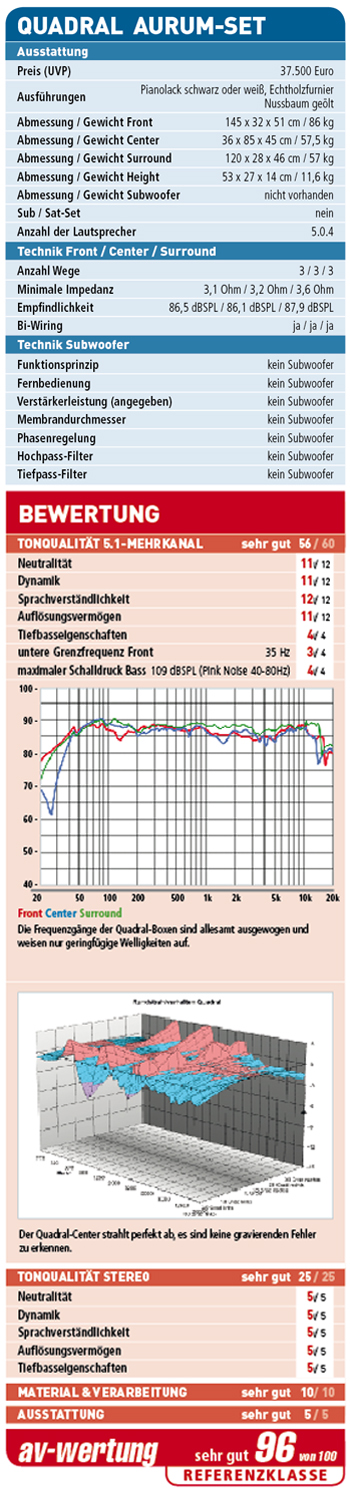

Quadrals neues Aurum-Set kostet so viel wie ein Audi A4 oder

Quadrals neues Aurum-Set kostet so viel wie ein Audi A4 oder

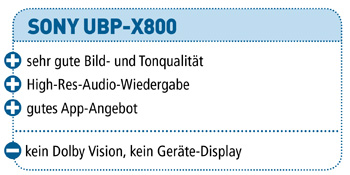

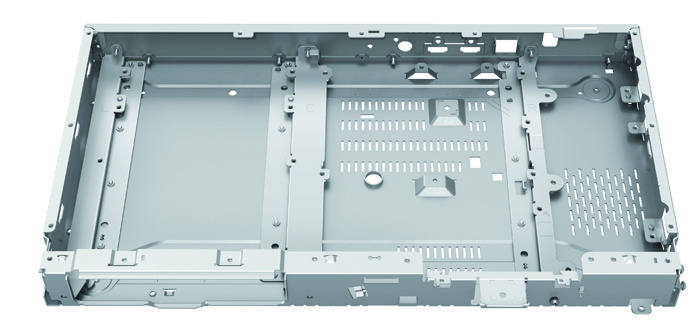

Von außen betrachtet sieht Sonys 400 Euro teure UHD-Player-Premiere nicht sonderlich spektakulär aus, manch einer könnte die Optik sogar als schlicht bezeichnen. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Verglichen mit den Einsteiger-Modellen der Konkurrenz macht der Sony beim Haptik-Check auf jeden Fall eine mindestens gleich gute, wenn nicht gar bessere Figur. Das beginnt beim robusten Gehäuse, das zur Minderung von Vibrationen innen mit Metallschienen verstrebt ist, was das Gewicht von 3,8 Kilogramm erklärt. Zum Vergleich: Der Samsung UBD-K8500 und der Panasonic DMP-UB404 wiegen nur die Hälfte.

Von außen betrachtet sieht Sonys 400 Euro teure UHD-Player-Premiere nicht sonderlich spektakulär aus, manch einer könnte die Optik sogar als schlicht bezeichnen. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Verglichen mit den Einsteiger-Modellen der Konkurrenz macht der Sony beim Haptik-Check auf jeden Fall eine mindestens gleich gute, wenn nicht gar bessere Figur. Das beginnt beim robusten Gehäuse, das zur Minderung von Vibrationen innen mit Metallschienen verstrebt ist, was das Gewicht von 3,8 Kilogramm erklärt. Zum Vergleich: Der Samsung UBD-K8500 und der Panasonic DMP-UB404 wiegen nur die Hälfte.

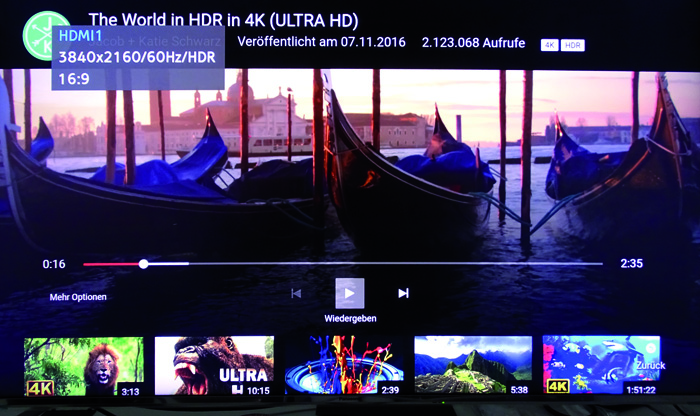

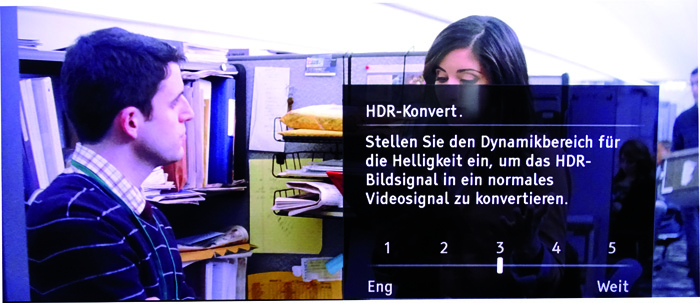

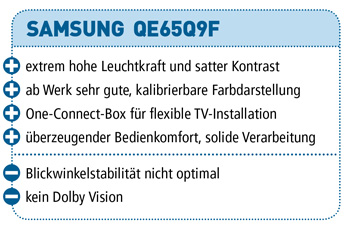

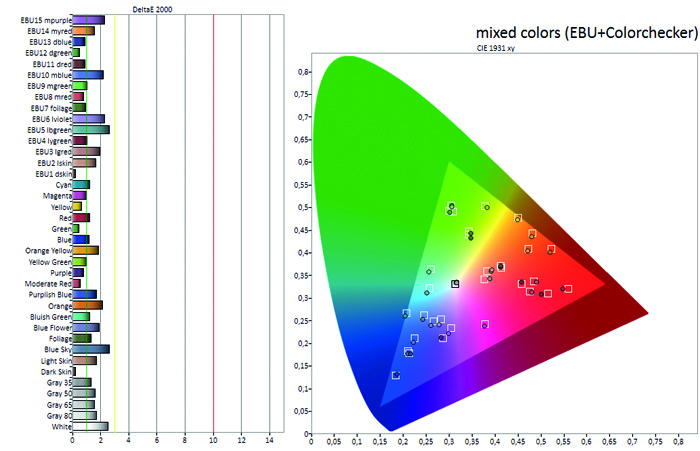

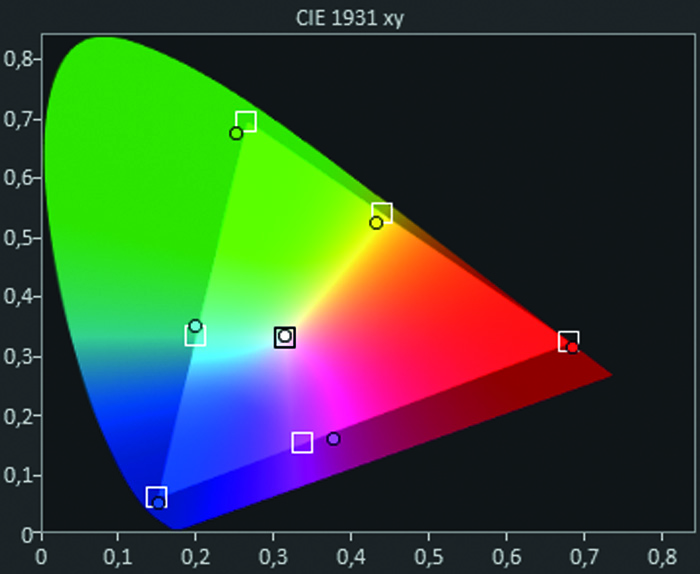

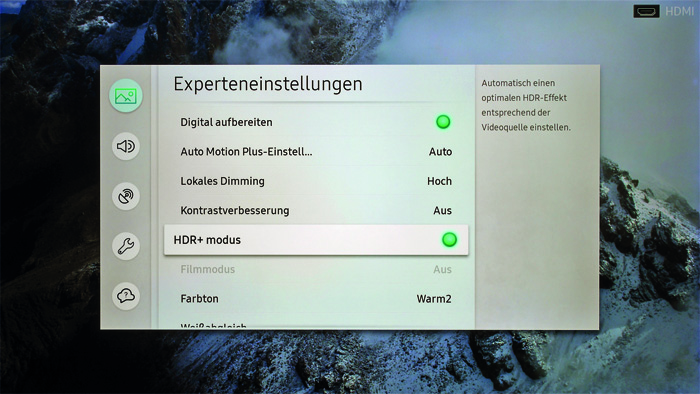

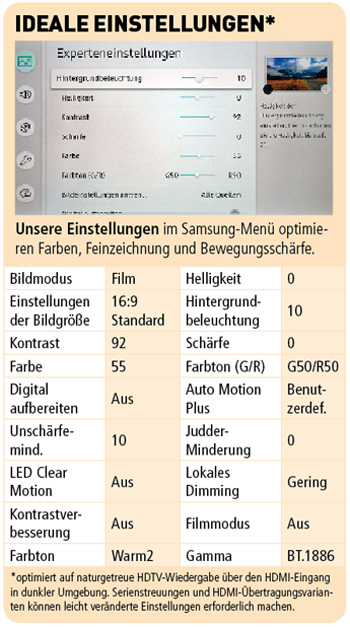

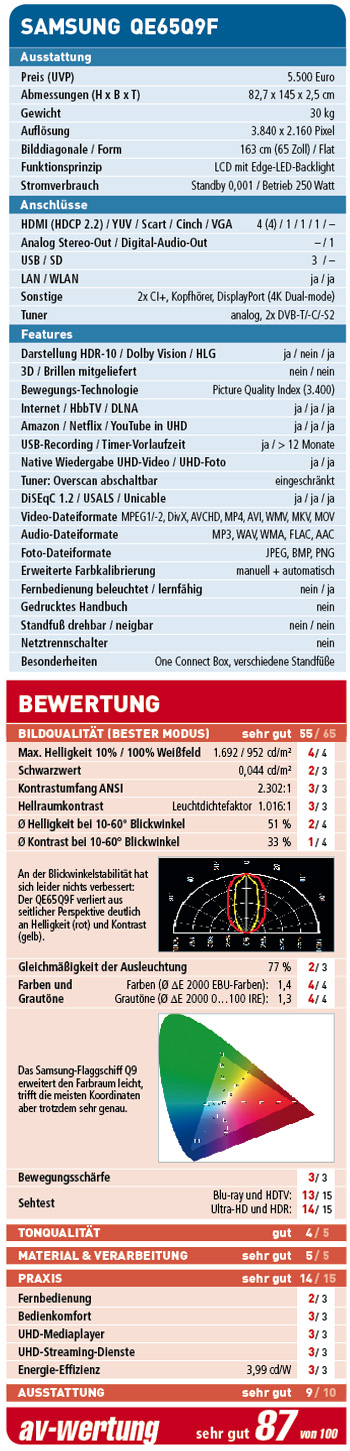

Flach und mit nahezu unsichtbarer Kabelführung präsentiert sich Samsungs neue, auf Quantum-Dot-Technik basierende Spitzenserie Q9. De facto könnte man die QLED-TVs der Koreaner als Nonplusultra der LCD-Technik bezeichnen, soll doch die Bildqualität stark verbessert worden sein – angeblich „aus nahezu jedem Blickwinkel und bei fast jeder Lichtsituation“. Klingt, als ob die Entwickler den Hauptkritikpunkt der bisherigen Spitzenmodelle beseitigt haben. Unser Test des QE65Q9F bringt Klarheit.

Flach und mit nahezu unsichtbarer Kabelführung präsentiert sich Samsungs neue, auf Quantum-Dot-Technik basierende Spitzenserie Q9. De facto könnte man die QLED-TVs der Koreaner als Nonplusultra der LCD-Technik bezeichnen, soll doch die Bildqualität stark verbessert worden sein – angeblich „aus nahezu jedem Blickwinkel und bei fast jeder Lichtsituation“. Klingt, als ob die Entwickler den Hauptkritikpunkt der bisherigen Spitzenmodelle beseitigt haben. Unser Test des QE65Q9F bringt Klarheit.

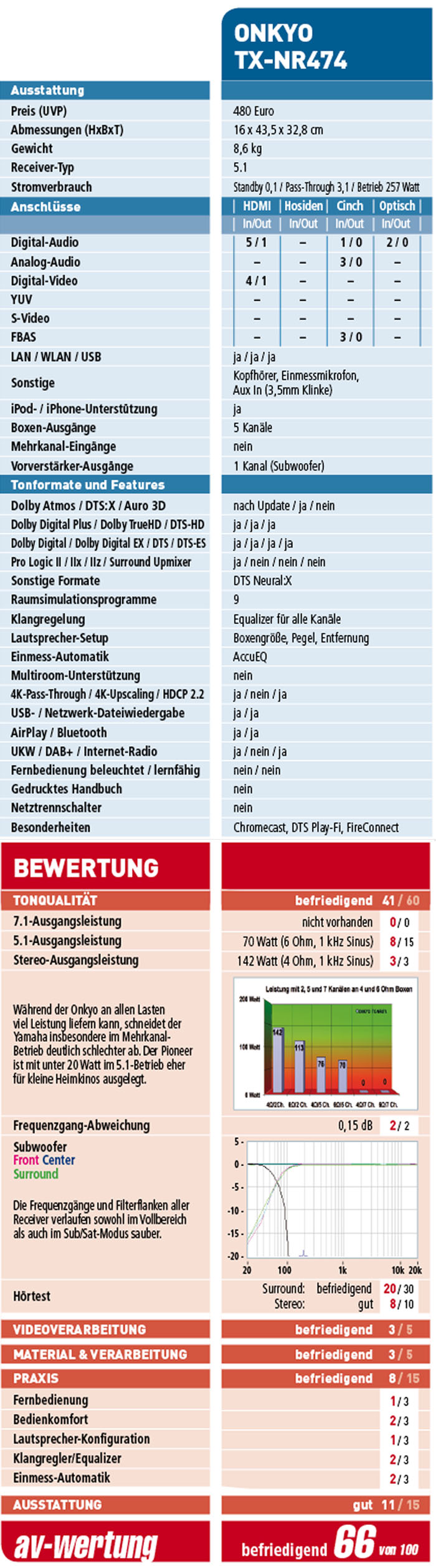

Da staunten wir nicht schlecht: Nur 5.1-Kanäle, aber kompatibel mit Dolby Atmos und DTS:X. Geht nicht, war unser vorschneller Gedanke, doch wer auf Surround-Boxen verzichtet, kann beim TX-NR474 die verbleibenden Endstufen für zwei Höhenboxen nutzen. Zudem ist Onkyos Einstiegs-Receiver für das neue Musik-Streaming-Protokoll „DTS Play Fi“ vorbereitet, das via Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. In Kombination mit Chromecast, FireConnect und zahlreichen weiteren Vernetzungsoptionen präsentiert sich der Onkyo als moderne Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer und Heimkino.

Da staunten wir nicht schlecht: Nur 5.1-Kanäle, aber kompatibel mit Dolby Atmos und DTS:X. Geht nicht, war unser vorschneller Gedanke, doch wer auf Surround-Boxen verzichtet, kann beim TX-NR474 die verbleibenden Endstufen für zwei Höhenboxen nutzen. Zudem ist Onkyos Einstiegs-Receiver für das neue Musik-Streaming-Protokoll „DTS Play Fi“ vorbereitet, das via Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. In Kombination mit Chromecast, FireConnect und zahlreichen weiteren Vernetzungsoptionen präsentiert sich der Onkyo als moderne Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer und Heimkino.

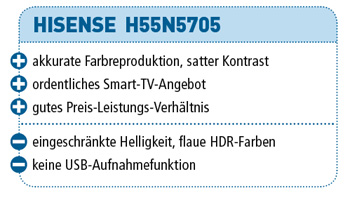

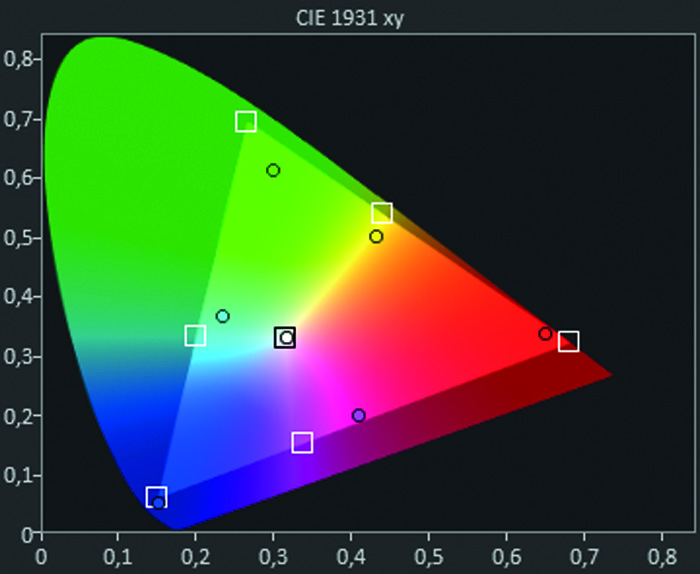

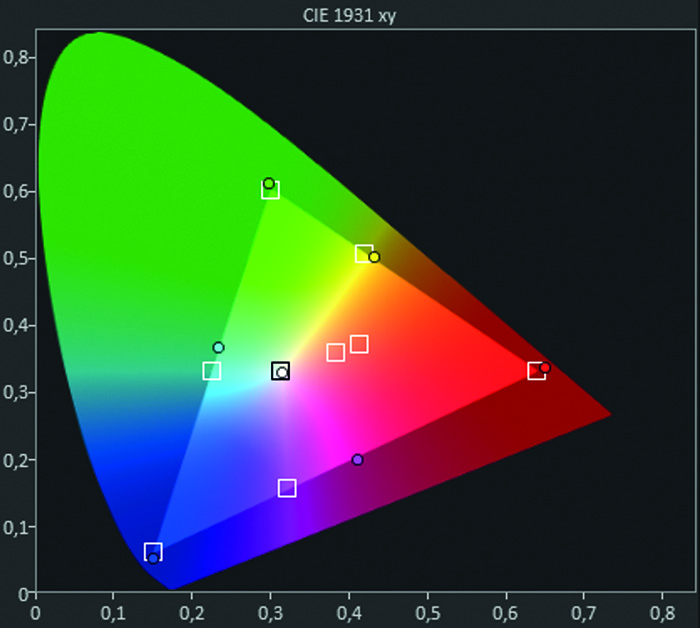

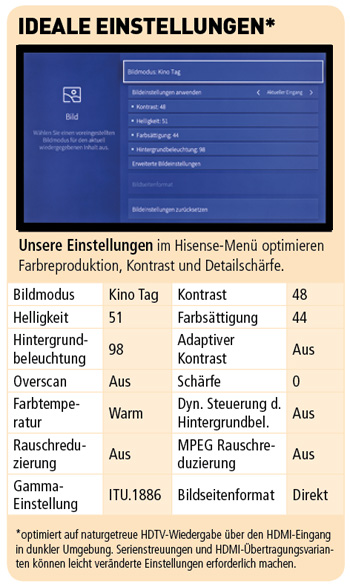

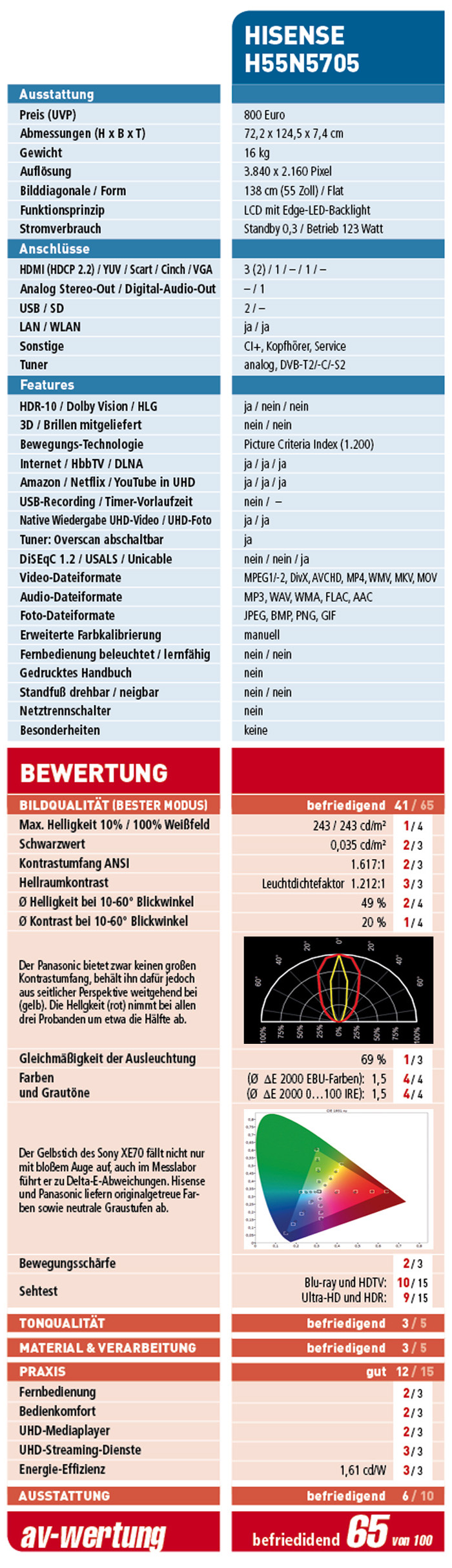

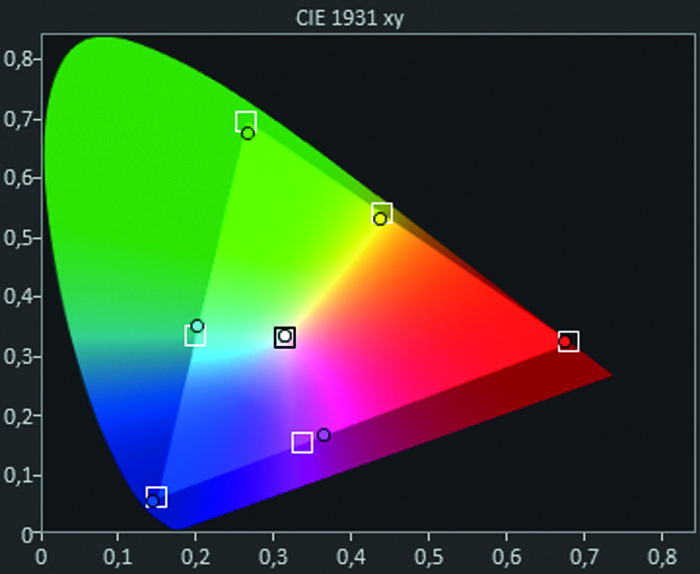

Bereits mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.000 Euro wäre der H55N5705 einer der günstigsten HDR-TVs gewesen. Pünktlich zum Marktstart hat Hisense den Kurs aber um 200 Euro nach unten korrigiert, ohne auf moderne Technik zu verzichten. Ob Cineasten hier wirklich an der richtigen Stelle sparen, verrät unser Test.

Bereits mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.000 Euro wäre der H55N5705 einer der günstigsten HDR-TVs gewesen. Pünktlich zum Marktstart hat Hisense den Kurs aber um 200 Euro nach unten korrigiert, ohne auf moderne Technik zu verzichten. Ob Cineasten hier wirklich an der richtigen Stelle sparen, verrät unser Test.

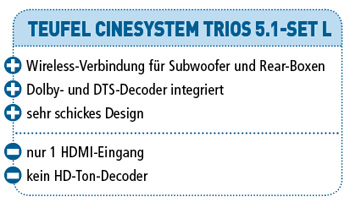

Mit einer Soundbar, einem Subwoofer und zwei Säulen-Speakern holt Teufels „Cinesystem Trios 5.1-Set L“ vollwertigen Surround-Sound elegant ins Wohnzimmer. Als Clou wird die Boxen-Peripherie drahtlos angesteuert.

Mit einer Soundbar, einem Subwoofer und zwei Säulen-Speakern holt Teufels „Cinesystem Trios 5.1-Set L“ vollwertigen Surround-Sound elegant ins Wohnzimmer. Als Clou wird die Boxen-Peripherie drahtlos angesteuert. hochwertig an, ist hervorragend verarbeitet und verleiht den Schallwandlern eine edle Erscheinung. Schwarze Metallgitter schützen alle Chassis vor Beschädigung, die großen Alu-Fuß-platten der Rear-Boxen gewährleisten einen sicheren Stand.

hochwertig an, ist hervorragend verarbeitet und verleiht den Schallwandlern eine edle Erscheinung. Schwarze Metallgitter schützen alle Chassis vor Beschädigung, die großen Alu-Fuß-platten der Rear-Boxen gewährleisten einen sicheren Stand.

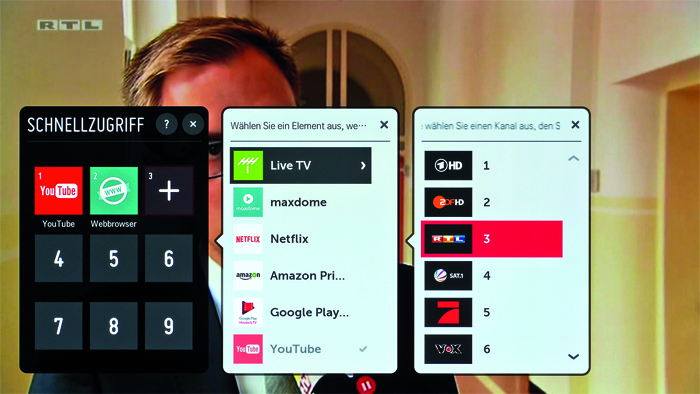

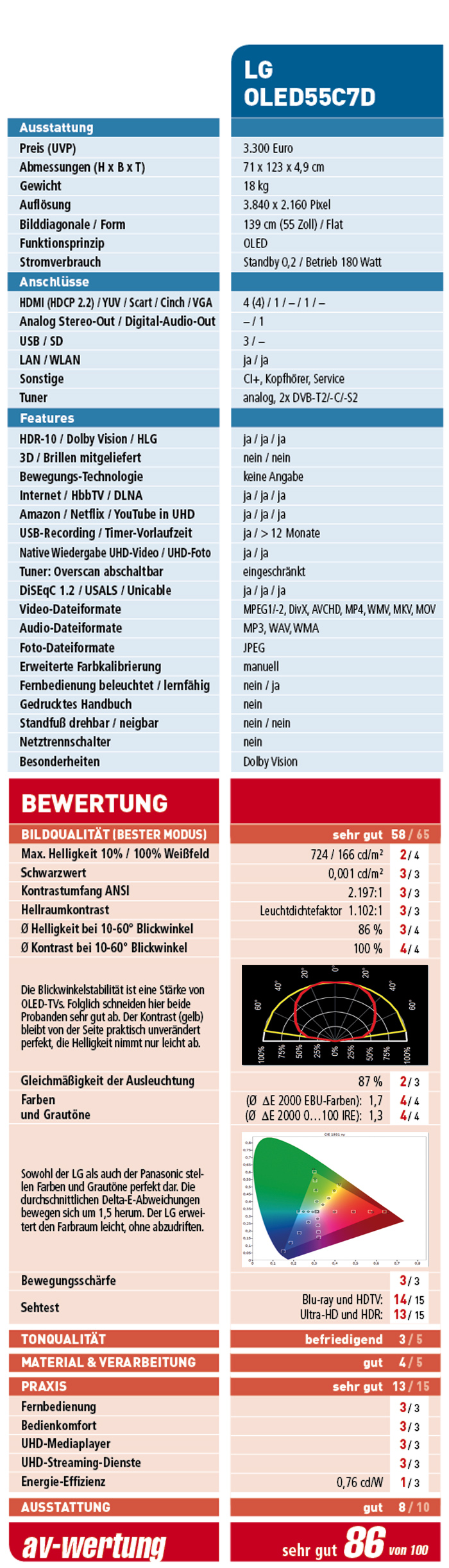

Mit einem Preis von 3.300 Euro gehört der OLED55C7D LGs OLED-Mittelklasse an und hat sich gegenüber seinem Vorgänger nicht nur optisch, sondern auch technisch weiterentwickelt. Wem 55 Zoll zu klein sind, der kann zum 65-Zöller greifen.

Mit einem Preis von 3.300 Euro gehört der OLED55C7D LGs OLED-Mittelklasse an und hat sich gegenüber seinem Vorgänger nicht nur optisch, sondern auch technisch weiterentwickelt. Wem 55 Zoll zu klein sind, der kann zum 65-Zöller greifen.

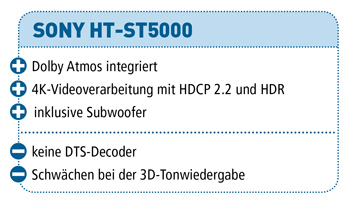

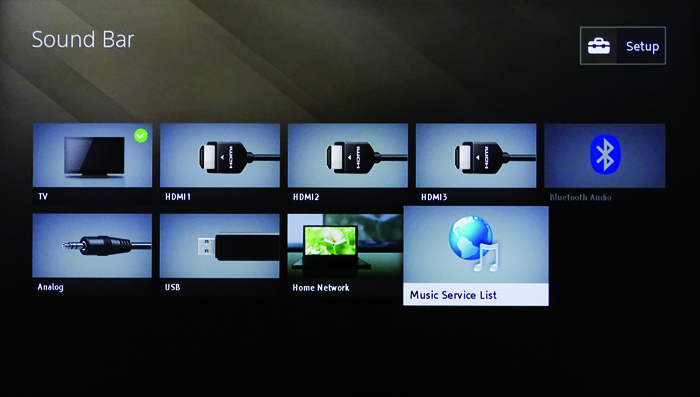

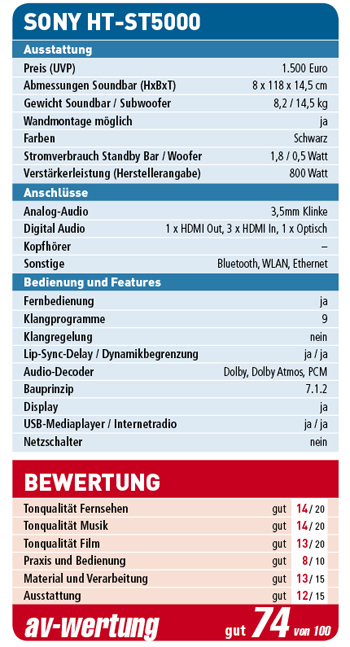

Mit der HT-ST5000 präsentiert Sony eine 7.1.2-Soundbar/Woofer-Kombi, die dreidimensionalen Filmton unkompliziert ins Wohnzimmer holen möchte; ganz ohne Rear- und Top-Speaker. Ob das funktioniert?

Mit der HT-ST5000 präsentiert Sony eine 7.1.2-Soundbar/Woofer-Kombi, die dreidimensionalen Filmton unkompliziert ins Wohnzimmer holen möchte; ganz ohne Rear- und Top-Speaker. Ob das funktioniert?

Der 14,5 Kilogramm schwere Subwoofer SA-WST5000 gehört mit zum Lieferumfang, misst 24,8 x 40,3 x 42,6 Zentimeter und kommuniziert via Funk mit der Soundbar. Der Bassreflex-Basswürfel funktioniert nach dem Front- sowie Downfire-Prinzip, allerdings wird nur einer der beiden Treiber aktiv von einem 200-Watt-Verstärker angetrieben; die zweite Membran arbeitet passiv. Toneingänge besitzt der Woofer keine, so dass er ausschließlich mit der Soundbar in Betrieb genommen werden kann. Die Verarbeitung ist hochwertig, während alle Seiten von Stoff bezogen sind, besteht die Top-Platte aus anthrazitfarbigem Aluminium.

Der 14,5 Kilogramm schwere Subwoofer SA-WST5000 gehört mit zum Lieferumfang, misst 24,8 x 40,3 x 42,6 Zentimeter und kommuniziert via Funk mit der Soundbar. Der Bassreflex-Basswürfel funktioniert nach dem Front- sowie Downfire-Prinzip, allerdings wird nur einer der beiden Treiber aktiv von einem 200-Watt-Verstärker angetrieben; die zweite Membran arbeitet passiv. Toneingänge besitzt der Woofer keine, so dass er ausschließlich mit der Soundbar in Betrieb genommen werden kann. Die Verarbeitung ist hochwertig, während alle Seiten von Stoff bezogen sind, besteht die Top-Platte aus anthrazitfarbigem Aluminium.

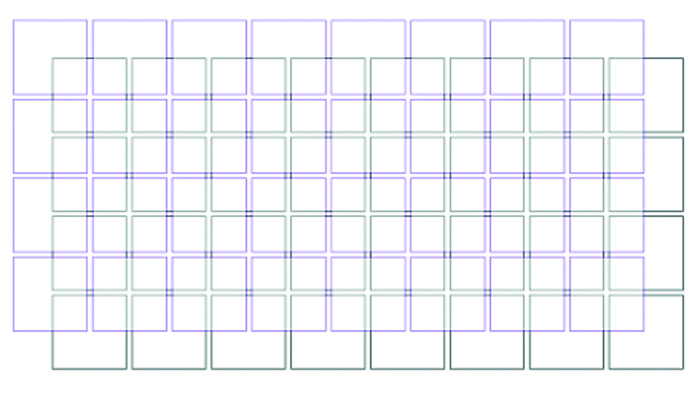

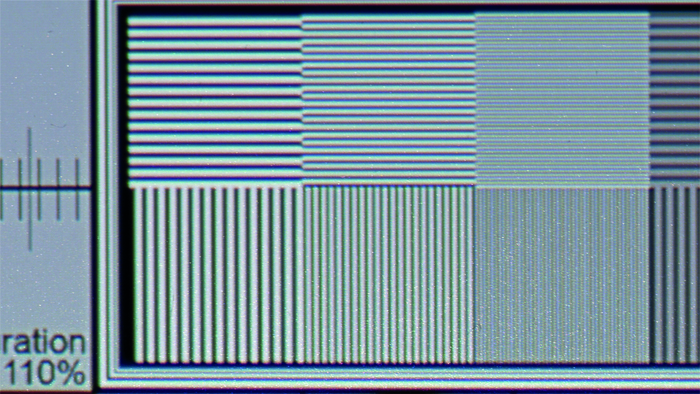

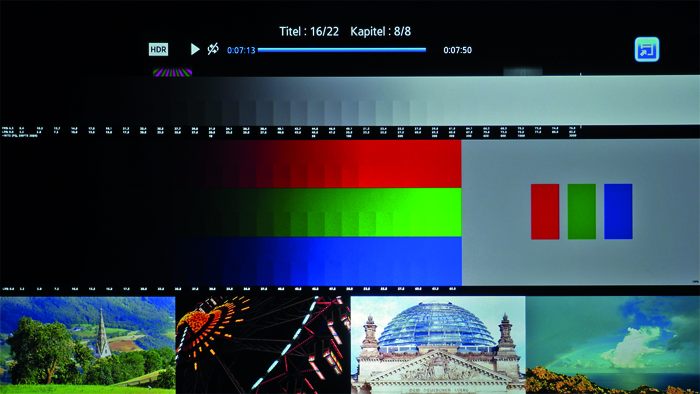

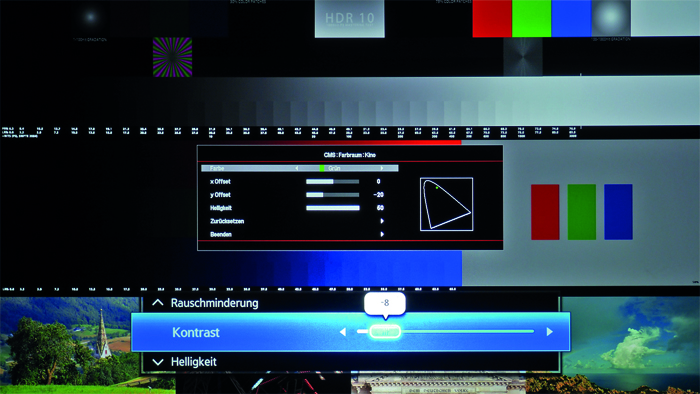

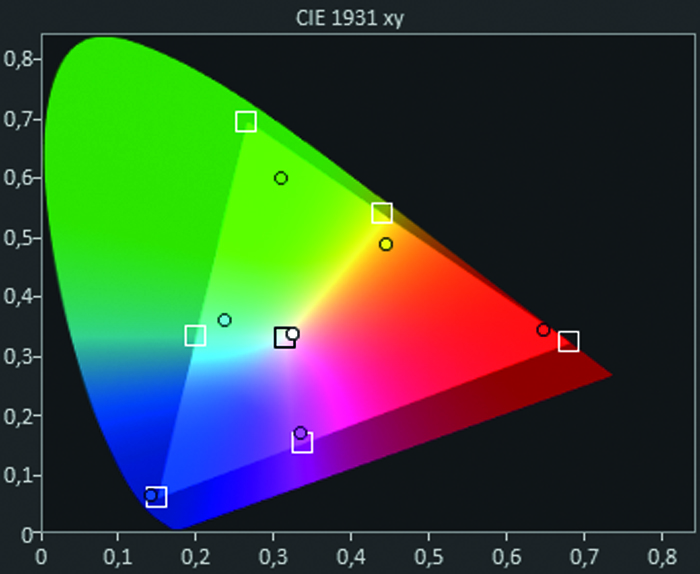

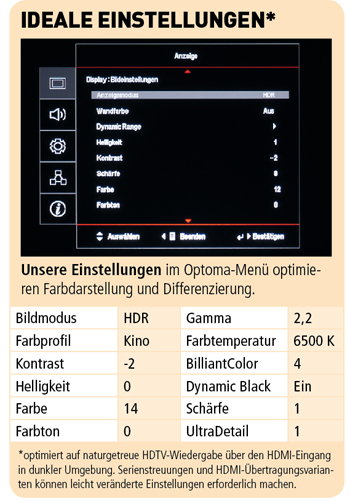

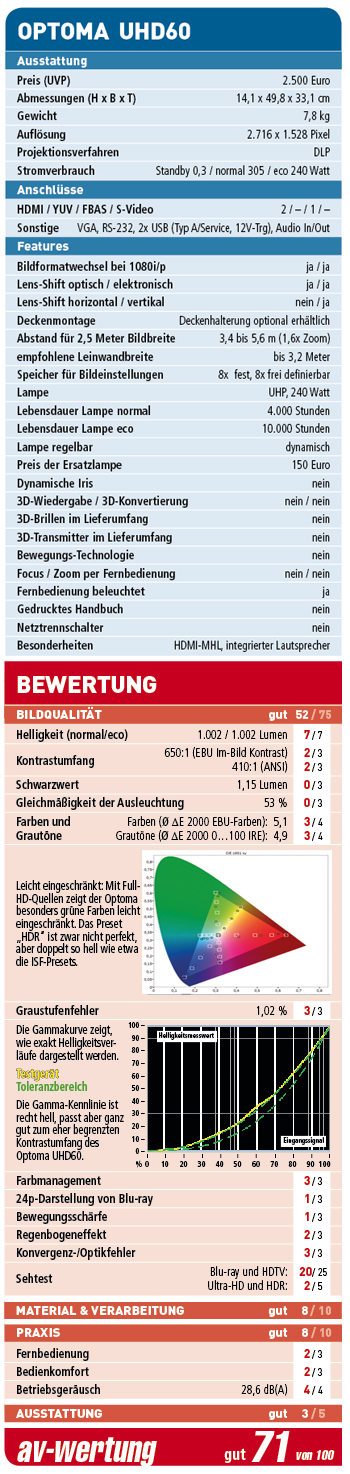

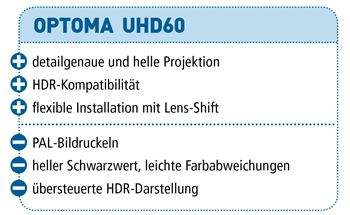

Einen DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung und HDR-Kompatibilität für 2.500 Euro gab es noch nie. Damit sprengt der Optoma UHD60 den Preisrahmen im Vergleich zur bisher gut doppelt so teuren Konkurrenz. Wird der Traum vom bezahlbaren UHD-Heimkino wahr?

Einen DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung und HDR-Kompatibilität für 2.500 Euro gab es noch nie. Damit sprengt der Optoma UHD60 den Preisrahmen im Vergleich zur bisher gut doppelt so teuren Konkurrenz. Wird der Traum vom bezahlbaren UHD-Heimkino wahr?