Zweigespann: Ob man die herkömmliche Fernbedienung oder den Touchpad-Controller verwendet, ist Geschmackssache. Beide sind sehr solide verarbeitet und lassen sich gut handhaben.

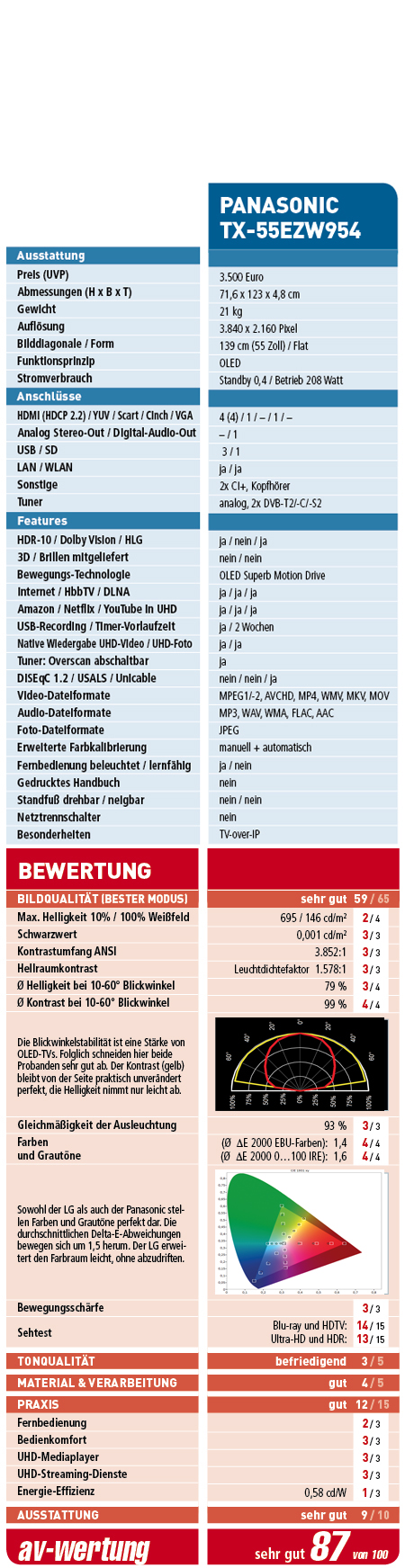

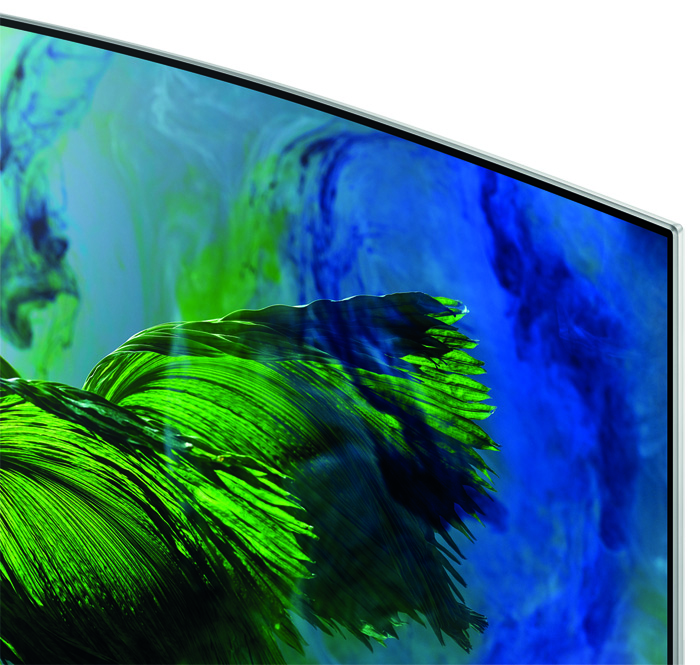

Mag sein, dass Panasonic den Preis für sein aktuelles OLED-Flaggschiff TX-65EZW1004 (audiovision 7-2017) mit 7.000 Euro etwas zu hoch angesetzt hat; vom damals 10.000 Euro teuren Debütanten TX-65CZW954 (12-2015) ganz zu schweigen. Da klingen die 3.500 Euro für den ersten organischen 55-Zöller der Japaner nahezu läppisch. Auf Bildqualität verzichten muss man dennoch nicht.

Mag sein, dass Panasonic den Preis für sein aktuelles OLED-Flaggschiff TX-65EZW1004 (audiovision 7-2017) mit 7.000 Euro etwas zu hoch angesetzt hat; vom damals 10.000 Euro teuren Debütanten TX-65CZW954 (12-2015) ganz zu schweigen. Da klingen die 3.500 Euro für den ersten organischen 55-Zöller der Japaner nahezu läppisch. Auf Bildqualität verzichten muss man dennoch nicht.

Ausstattung und Praxis

Natürlich gibt es über die Displaygröße hinaus (139 gegenüber 164 Zentimetern) ein paar Unterschiede zum Spitzenmodell. Diese betreffen allerdings primär das Audiosystem, welches auch das Design des EZW1004 maßgeblich prägt: Die externe 80-Watt-Soundbar zieht sich über die gesamte Gehäusebreite und sorgt so für ein entsprechend weiträumiges Klangfeld, während im EZW954 normale TV-Boxen mit einer deutlich niedrigeren Ausgangsleistung von 40 Watt zum Einsatz kommen.

Bodenständig: Panasonic setzt beim TX-55EZW954 auf ein elegant-schlichtes Design ohne Spielereien. Der flache Aluminium-Sockel sorgt für festen Stand.

Folglich präsentiert sich das günstigere Gerät akustisch wie optisch zurückhaltender – mehr zum Klang später. Aus bildtechnischer Sicht verzichtet es auf die 3D-Lookup-Tabellen sowie den reflexionsmindernden „Absolute Black Filter“, weshalb das Panel je nach Lichteinfall einen mehr oder weniger starken Violettschimmer aufweist. Nichtsdestotrotz verspricht Panasonic im Vergleich zum Vorgänger CZW954 „eine höhere Helligkeit, verbesserten Kontrast und eine überwältigende Farbreproduktion“.

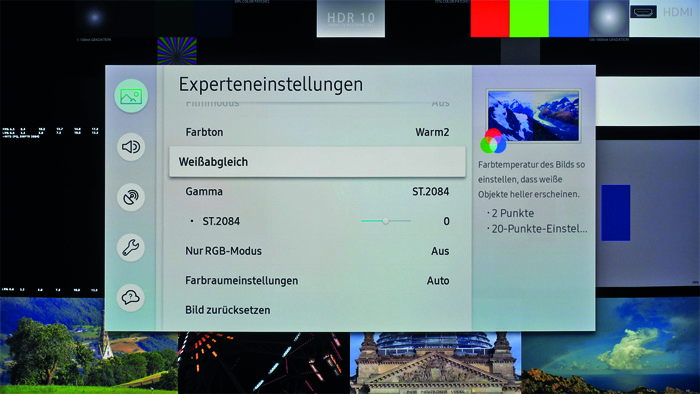

Unterstützt wird der Bildschirm dabei vom „Studio Colour HCX2“-Prozessor, der in allen aktuellen Top-TVs des Hauses seinen Dienst verrichtet. Profis erhalten außerdem Zugriff auf die Kalibrieroption zur halbautomatischen Farboptimierung mittels Sensor und Calman-Software (separat erhältlich).

Neben der Kalibrieroption stellt der Panasonic auch ein komplettes Farbmanagement zur Verfügung, mit dem sich die Darstellung bei Bedarf von Hand anpassen lässt.

Das abdeckbare Anschlussfeld bietet alles, was das Herz begehrt. Mit seinem SD-Kartenslot und Quattro-Tuner hebt sich der TX-55EZW954 von der Konkurrenz ab.

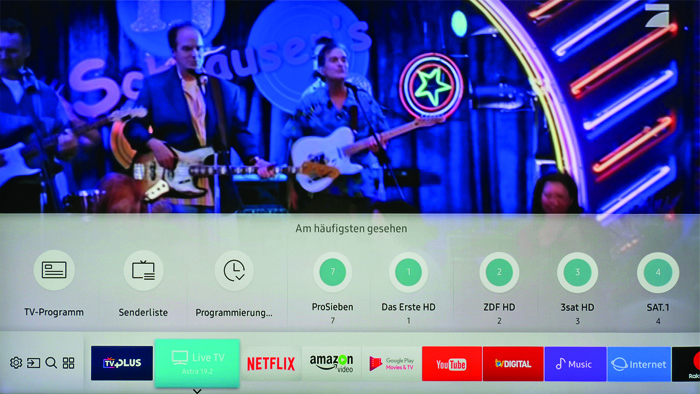

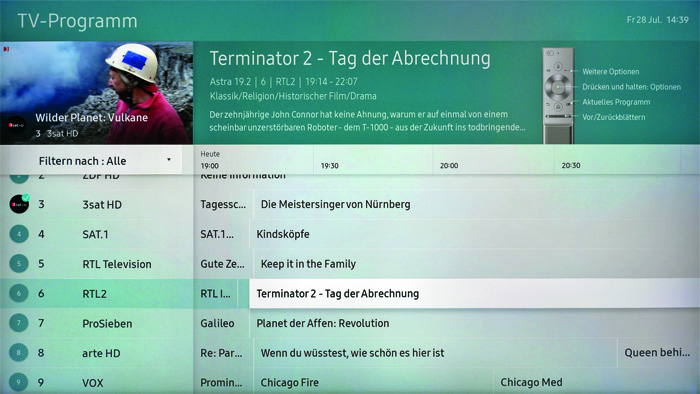

Ebenso gehört ein umfassendes Unterhaltungsangebot zur Ausstattung. Allen voran ist hier der Quattro-Tuner zu nennen, welcher den klassischen Fernsehempfang via Satellit, Kabel und DVB-T2 um das Netzwerk-Streaming erweitert (TV-over-IP). Da der EZW954 gleichermaßen als Client und Server fungiert, beherrscht er sowohl die Wiedergabe als auch das Einspeisen der Signale ohne Settop-Box. Dank HLG-Kompatibilität bereiten ihm sogar künftige HDR-Übertragungen keine Probleme.

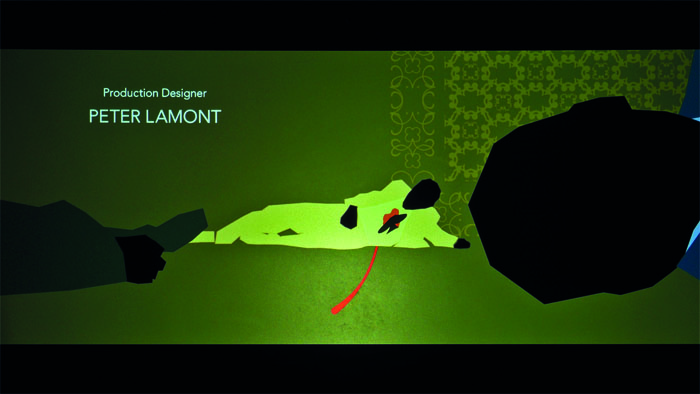

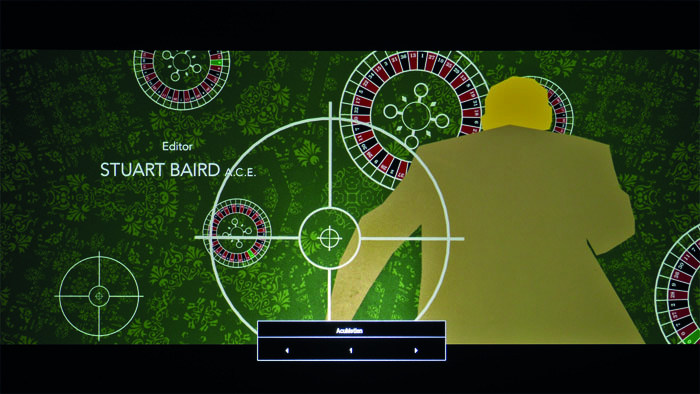

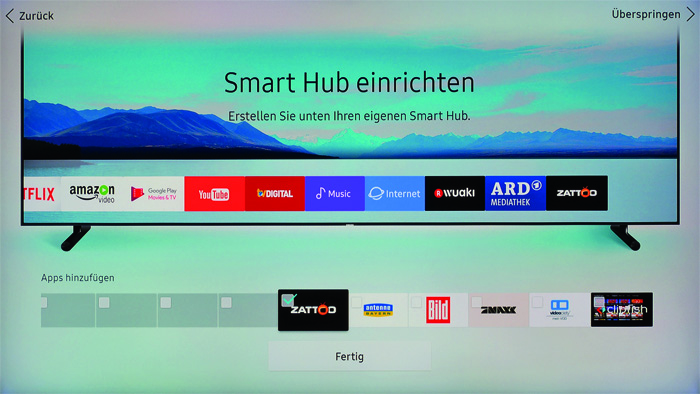

Bei der Zuspielung dynamikreicher Videos über HDMI, den internen Mediaplayer oder Online-Dienste setzt Panasonic voll auf das offene HDR-10-Format; Dolby Vision bleibt außen vor. 3D-Fans müssen sich ebenfalls in Verzicht üben. Am bedienungsfreundlichen Firefox-Betriebssystem halten die Japaner aber fest und versprechen eine Versorgung mit Updates, obwohl Mozilla die Weiterentwicklung eingestellt hat.

Das Runde ins Eckige: Um den Startbildschirm sauber zu halten, können die Icons in Ordnern abgelegt werden. Empfehlenswert ist das zum Beispiel bei TV-Programmen.

Wunder vollbringt das „Reference Surround Sound Plus“-System erwartungsgemäß nicht, doch erzeugen die insgesamt vier Boxen einen vollmundigen Stereoton. Leider fehlt es ihnen an Tiefgang.

Die My-App-Taste auf den Signalgebern lässt sich frei mit einer Smart-TV-Anwendung belegen. Der Streaming-Dienst Netflix ist bereits über eine eigene Taste abrufbar.

Bildqualität

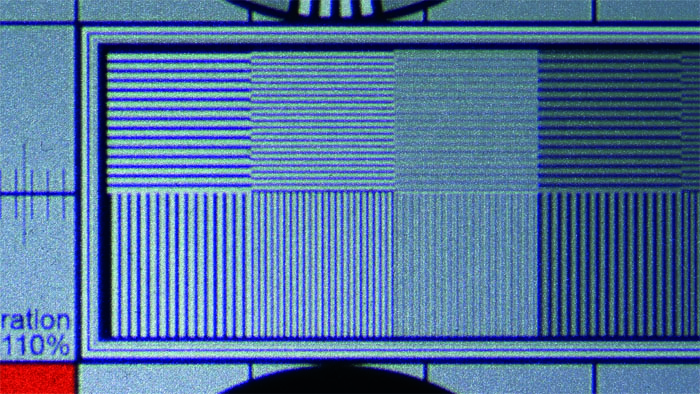

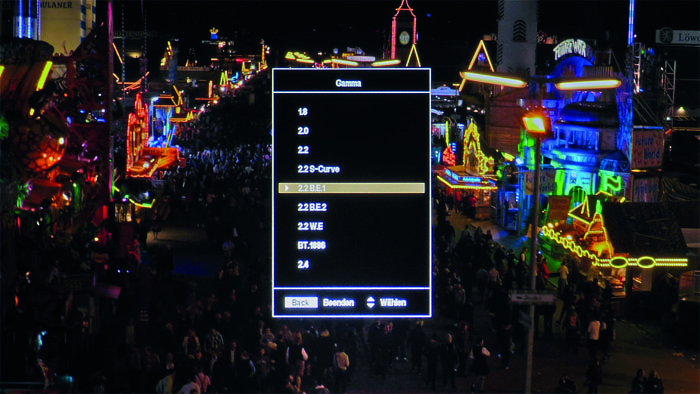

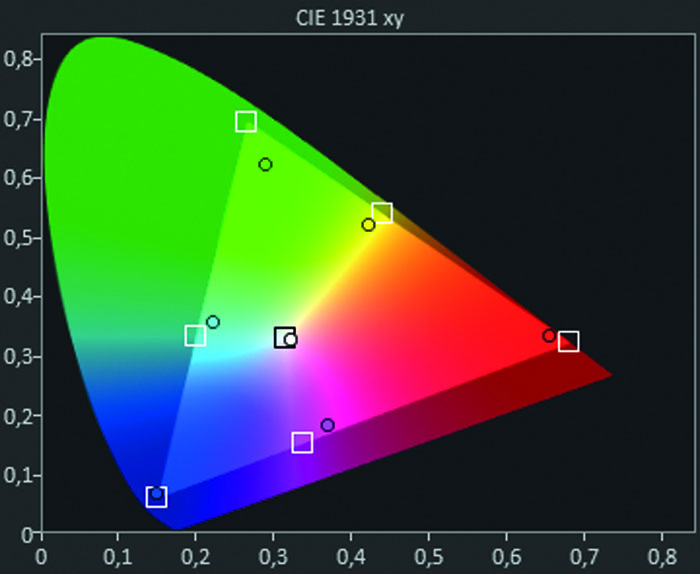

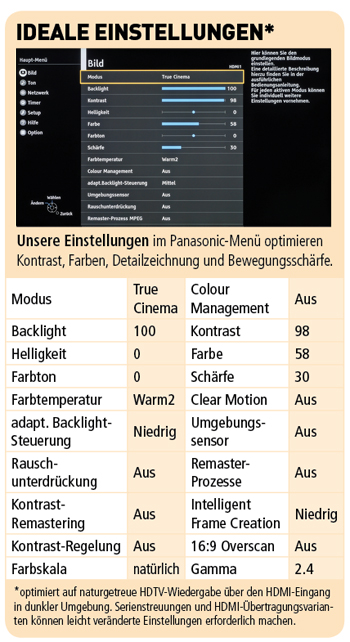

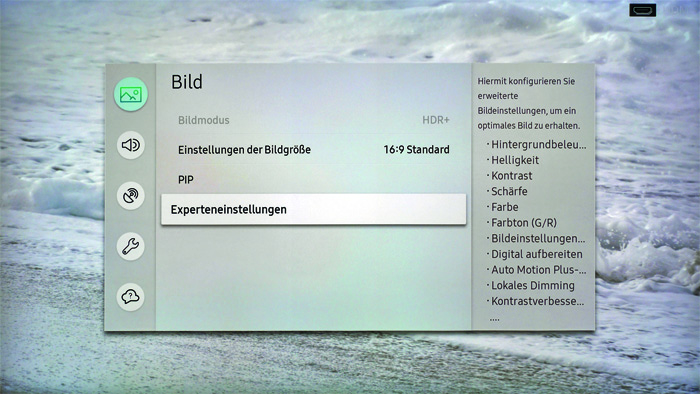

Gleich neun Bildmodi stellt der Panasonic zur Verfügung – fünf davon (THX, THX Bright Room, True Cinema, Professionell 1, Professionell 2) liefern korrekte Farben nach HDTV-Standard BT.709 und unterscheiden sich fast nur durch verschiedene Helligkeitseinstellungen voneinander.

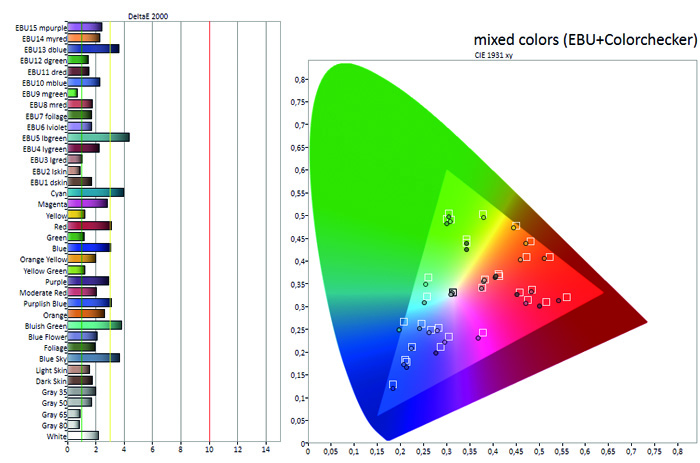

Bereits in Werkseinstellung legt das Preset „Professionell 1“ sehr neutrale Farben und Graustufen an den Tag.

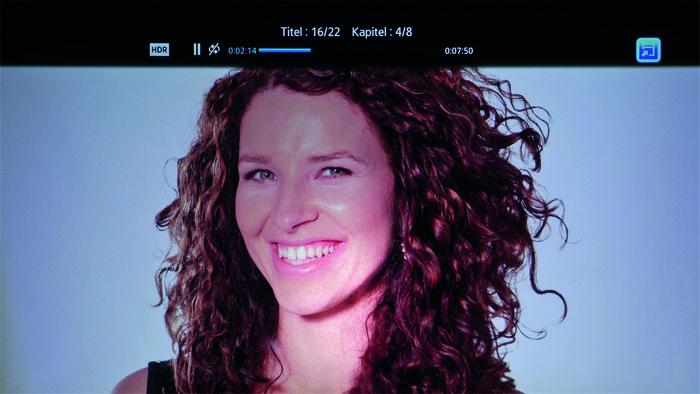

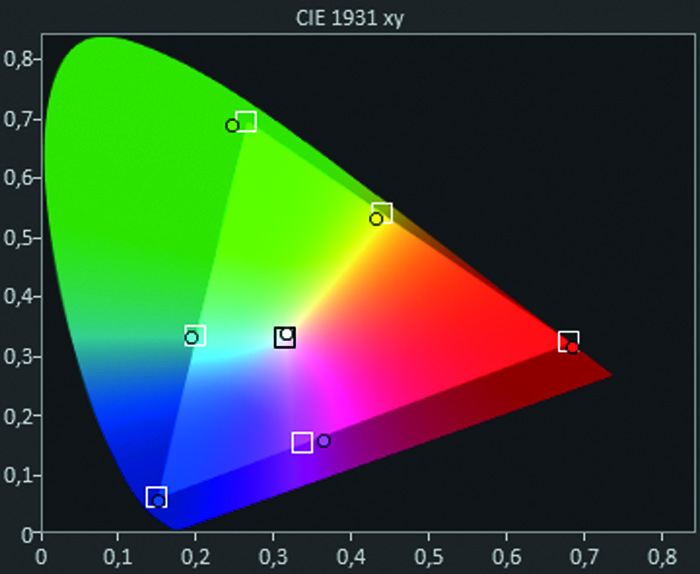

Interessant ist noch das etwas kühle Preset „Normal“ (8.700 Kelvin), da es rund fünfzig Prozent heller leuchtet als das neutrale „Professionell 1“. Auch im HDR-Betrieb liefert es mit 695 Candela in Spitzlichtern und 146 Candela im weißen Vollbild die höchste Leuchtdichte, kommt aber farblich nicht an die Bildmodi „Professionell 1“ oder „True Cinema“ heran. Letzterer deckt den DCI-P3-Farbraum praktisch ohne Einschränkung ab und strahlt für OLED-Verhältnisse immer noch sehr hell, nämlich mit bis zu 617 beziehungsweise 133 Candela.

Seitlich sitzende Zuschauer müssen kaum Einbußen fürchten und genießen sehr helle und farbintensive Bilder. Auch in den Disziplinen Kontrast und Schwarzwert liefert Panasonics OLED-Display Spitzenwerte und sammelt zu Recht viele Pluspunkte. Ein Tipp: Sollte tagsüber die HDR-Darstellung trotzdem etwas düster wirken, hilft der „HDR Brightness Enhancer“: Er hebt dunkle und mittlere Graustufen wie auch farbige Details allein über eine geschickte Gamma- und Tonwertkorrektur stärker hervor.

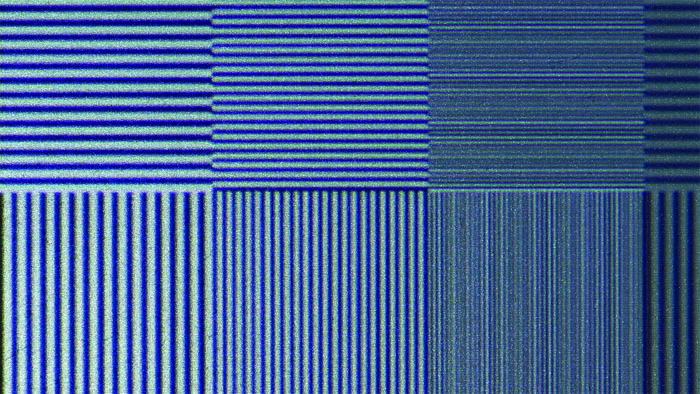

OLED-Fernseher sind für ihre perfekte Schwarzdarstellung bekannt: In dunklen Bildbereichen schalten sie die organischen Leuchtdioden komplett ab und emittieren überhaupt kein Licht mehr. Diese Eigenschaft wirkt sich auch positiv auf die Blickwinkelstabilität aus. Schwarz bleibt Schwarz, während konventionelle LCD-TVs zur Seite hin das Restlicht der Hintergrundbeleuchtung weniger gut abblocken – es schimmert stärker durch und verschlechtert den Kontrast. Gleichzeitig reduziert sich die Bildschirmhelligkeit stärker und auch die Farben erscheinen viel blasser als bei OLED-Displays. Zur Verdeutlichung messen wir dazu nicht nur alle Farben im Blickwinkelbereich von 0 bis 80 Grad, sondern ebenso das Farbspektrum unter einem Winkel von 45 Grad. Hier wird auf einen Blick erkennbar, wie stark die Farben gegenüber dem HDTV-Standard driften beziehungsweise ausbleichen. Zusätzlich ermitteln wir den Helligkeitsverlust.

Sehr stabil: Selbst aus einem Blickwinkel von 45 Grad erscheinen die meisten Farben intensiv und natürlich. Nur bei Gelb und Weiß nehmen die Delta-E-Fehler zu.

Das OLED-Display im TX-55EZW954 gefällt uns sehr gut, ist es doch besonders blickwinkelstabil: Unter 45 Grad reduziert sich die Helligkeit kaum, während ein typischer LCD-Fernseher wie der Panasonic TX-58EXW784 (audiovision 6-2017) nur noch knapp ein Drittel der Ausgangshelligkeit zur Seite hin abstrahlt. Zudem bleiben die OLED-Farben intensiv, bleichen also nicht aus und wandern lediglich leicht in Richtung Grün . Dieser Drift ist bei gelben Farben noch am stärksten ausgeprägt und lässt eine reife Banane leicht grünlich erscheinen. Doch die aktuelle Panel-Generation, die bekanntlich aus dem Hause LG stammt, erweist sich auch in diesem Punkt gegenüber früheren Modellen sichtbar verbessert. Ein Zuschauer, der aus einem Winkel von 45 Grad auf den Bildschirm blickt, würde immer noch gute bis sehr gute Farben genießen. Übrigens wirkt sich eine gute Blickwinkelstabilität auch auf das Kriterium „Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung“ positiv aus. Die Helligkeit in neun gemessenen Bildsektoren fällt beim Panasonic zu den Ecken kaum ab, wenn unser Messgerät leicht schräg auf die Messpunkte gerichtet wird.

Blickwinkel von 45 Grad: Der Farbraum verkleinert sich aus seitlicher Perspektive praktisch nicht. Die Helligkeit knickt kaum ein und Farben bleiben intensiv. Gelb driftet aber leicht in Richtung Grün und Weiß zu Cyan.

Fakt ist aber auch, dass der TX-55EZW954 im vollen Weißbild massiv an Leuchtkraft verliert. Von maximal 600 Candela in Spitzlichtern geht sie dann auf magere 130 Candela zurück. Beim Fernsehen im taghellen Wohnzimmer liegen Panasonics LCD-Flaggschiffe wie der vor über einem Jahr getestete TX-58DXW904 (audiovision 5-2016) immer noch klar vor der OLED-Technik.

Gut für ein breites Publikum: Der Panasonic-OLED TX-55EZW954 bewahrt aus seitlicher Perspektive die Leuchtkraft sehr gut.

Im TV-Alltag begeistern uns Luxusfunktionen wie der für HD- und SD-Sender separat abschaltbare Overscan sowie die einzeln für Kinofilme und TV-Inhalte definierbare Bewegungsglättung mit den effektiv wirkenden Funktionen „Film Smooth“ und „Blur-Reduktion“.

Der Testbericht Panasonic TX-55EZW954 (Gesamtwertung: 87, Preis/UVP: 3500 Euro) ist in audiovision Ausgabe 8-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Panasonic TX-55EZW954 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Die Soundbar SJ9 von LG verfügt über Dolby-Atmos-Funktion. Ihr steht ein Subwoofer für den Tieftonbereich zur Seite, der drahtlos angebunden wird. Neueste Video-Elektronik macht den wuchtigen Klangriegel zudem fit für UHD-Video samt HDR. Mit 1.000 Euro fallen die Anschaffungskosten jedoch deutlich geringer aus als bei der japanischen Konkurrenz, die 1.500 Euro für ihre Soundbar verlangt.

Die Soundbar SJ9 von LG verfügt über Dolby-Atmos-Funktion. Ihr steht ein Subwoofer für den Tieftonbereich zur Seite, der drahtlos angebunden wird. Neueste Video-Elektronik macht den wuchtigen Klangriegel zudem fit für UHD-Video samt HDR. Mit 1.000 Euro fallen die Anschaffungskosten jedoch deutlich geringer aus als bei der japanischen Konkurrenz, die 1.500 Euro für ihre Soundbar verlangt.

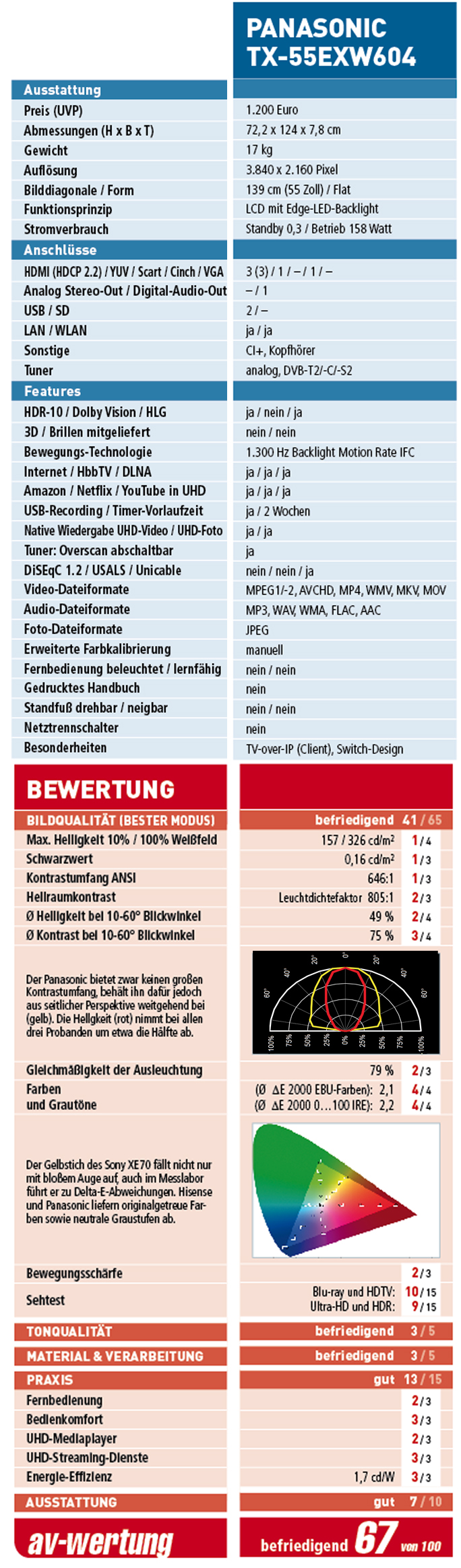

Die Tage der 3D-Technik sind bei Panasonic (zumindest im unteren Preissegment) schon seit der letzten Modellgeneration gezählt. Stattdessen setzen die Japaner jetzt voll auf HDR. Ob auch ihr günstigster 55-Zoll-UHD-Fernseher das Zeug für dynamikreichen Bildgenuss hat, verrät unser Test.

Die Tage der 3D-Technik sind bei Panasonic (zumindest im unteren Preissegment) schon seit der letzten Modellgeneration gezählt. Stattdessen setzen die Japaner jetzt voll auf HDR. Ob auch ihr günstigster 55-Zoll-UHD-Fernseher das Zeug für dynamikreichen Bildgenuss hat, verrät unser Test.

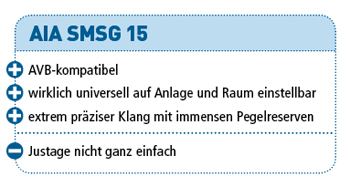

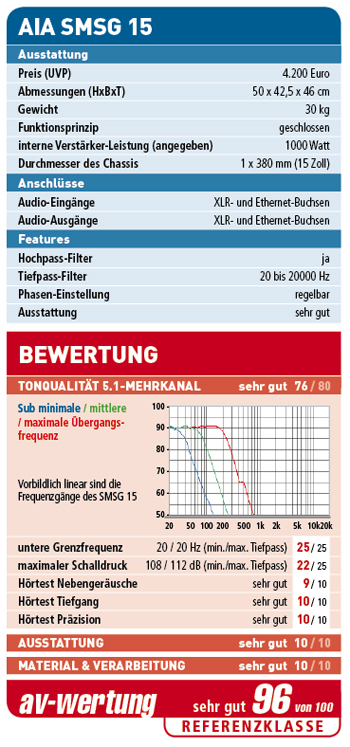

Zwei leistungsfähige DSPs und ein Ethernet-Switch nebst AVB-Netzwerktechnik in einem Heimkino-Subwoofer? Dieses AIA SMSG 15 getaufte Bass-Monster muss sich audiovision näher anschauen!

Zwei leistungsfähige DSPs und ein Ethernet-Switch nebst AVB-Netzwerktechnik in einem Heimkino-Subwoofer? Dieses AIA SMSG 15 getaufte Bass-Monster muss sich audiovision näher anschauen!

nahezu überall gängige Netzwerktechnik, regelt. Dabei wurde insbesondere darauf Wert gelegt, dass den Audio- und Video-Streams Vorrang vor anderen Netzwerk-Daten eingeräumt wird, weil nur so gewährleistet ist, dass Bild und Ton ohne Unterbrechungen und synchron beim Nutzer ankommen. Dies gilt auch für parallele Datenströme, wie sie beispielsweise in einer Heimkino-Anlage für die verschiedenen Kanäle verwendet werden können. Hier erreicht AIA eine Genauigkeit von 30 Nanosekunden. Auch der Zeitversatz zwischen Senden und Empfangen, die sogenannte Latenz, wurde mit dem neuen Protokoll minimiert.

nahezu überall gängige Netzwerktechnik, regelt. Dabei wurde insbesondere darauf Wert gelegt, dass den Audio- und Video-Streams Vorrang vor anderen Netzwerk-Daten eingeräumt wird, weil nur so gewährleistet ist, dass Bild und Ton ohne Unterbrechungen und synchron beim Nutzer ankommen. Dies gilt auch für parallele Datenströme, wie sie beispielsweise in einer Heimkino-Anlage für die verschiedenen Kanäle verwendet werden können. Hier erreicht AIA eine Genauigkeit von 30 Nanosekunden. Auch der Zeitversatz zwischen Senden und Empfangen, die sogenannte Latenz, wurde mit dem neuen Protokoll minimiert.

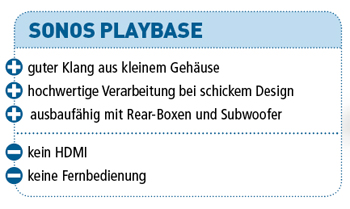

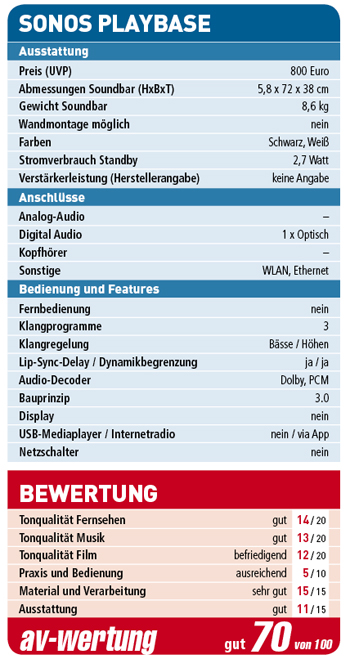

Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

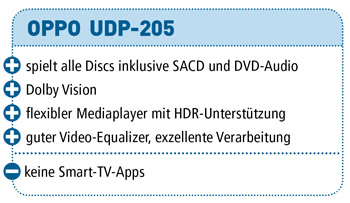

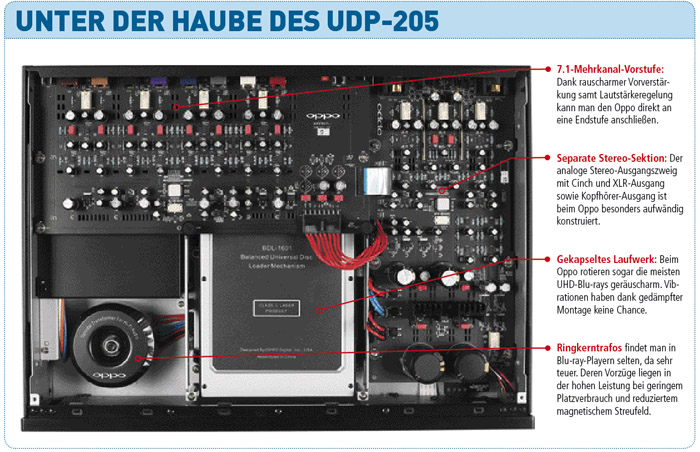

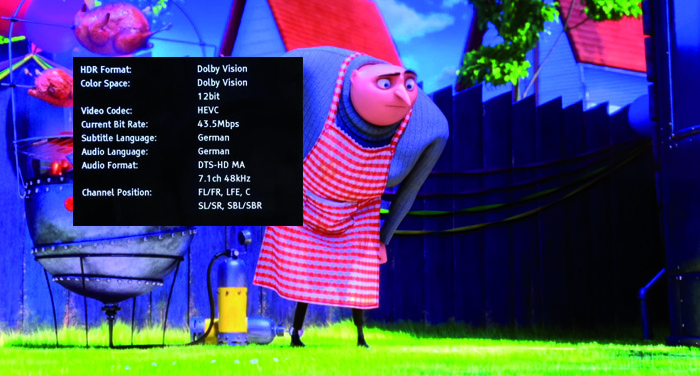

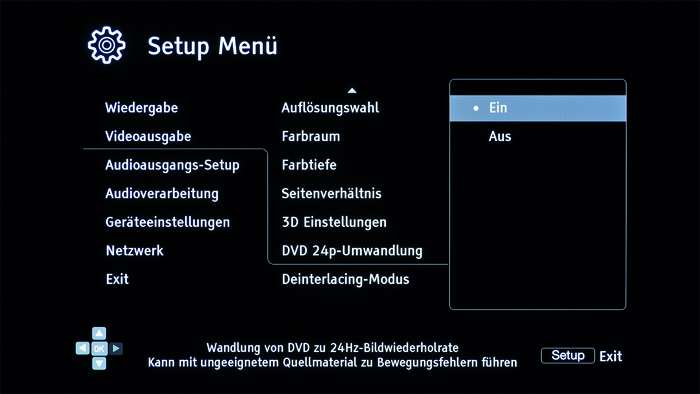

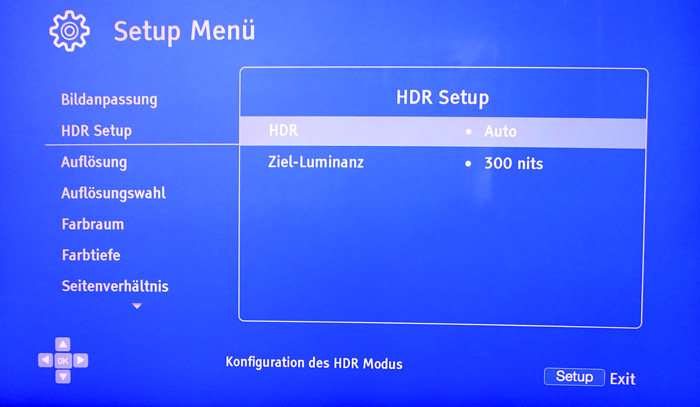

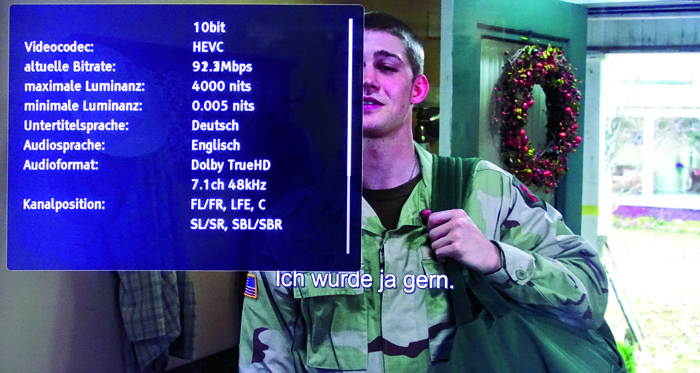

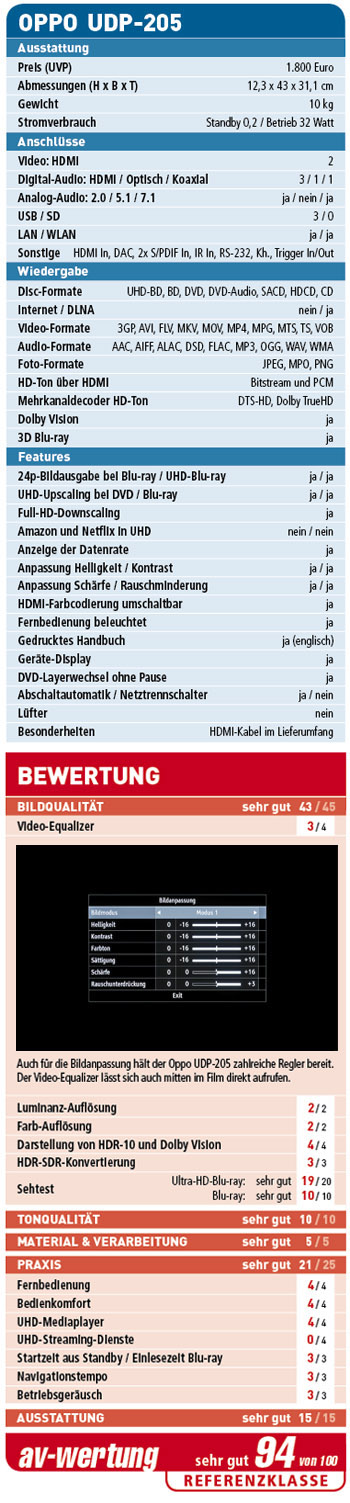

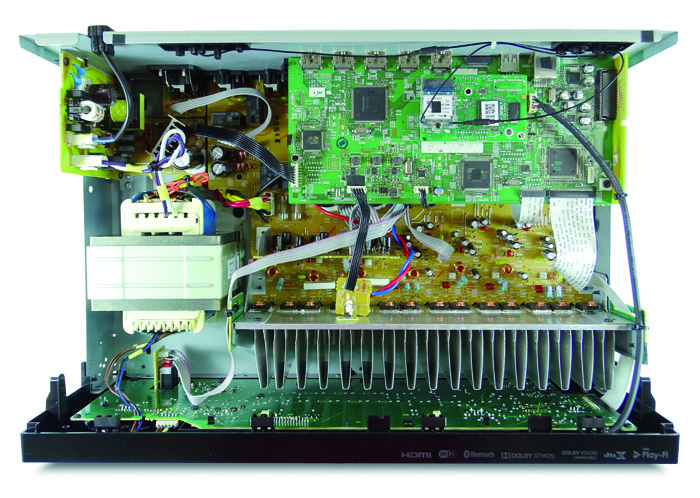

Bereits Oppos UHD-Blu-ray-Player UDP-203 trumpfte mit

Bereits Oppos UHD-Blu-ray-Player UDP-203 trumpfte mit  diversen Exklusiv-Features auf. Der UDP-205 legt vor allem in Sachen Klangwiedergabe noch eine Schippe drauf.

diversen Exklusiv-Features auf. Der UDP-205 legt vor allem in Sachen Klangwiedergabe noch eine Schippe drauf.

High Dynamic Range ist nicht länger den Top-Fernsehern vorenthalten. Sony hat sein TV-Portfolio jüngst mit den XE70-Modellen nach unten hin abgerundet und bescheinigt ihnen sowohl in SDR als auch in HDR eine exzellente Bildqualität. Wir wollten uns selbst davon überzeugen.

High Dynamic Range ist nicht länger den Top-Fernsehern vorenthalten. Sony hat sein TV-Portfolio jüngst mit den XE70-Modellen nach unten hin abgerundet und bescheinigt ihnen sowohl in SDR als auch in HDR eine exzellente Bildqualität. Wir wollten uns selbst davon überzeugen.

Erst war die Freude groß, strahlt dem Käufer auf der Verpackung des neuen 7.1-Einsteiger-Receivers VSX-932 doch unübersehbar ein „DAB/DAB+“ entgegen, was wir als Vorhandensein des Digitalradios interpretierten. Doch schon der etwas kleinere Zusatz „Ready“ lässt erste Zweifel aufkommen und im Kleingedruckten wird man dann konkret: „Separate option required“. Für den UKW-Nachfolger benötigt man einen zusätzlichen Empfänger, den Pioneer vermutlich auf der IFA der Öffentlichkeit präsentieren dürfte. Unterm Strich ist das natürlich immer noch besser als gar kein DAB+, aber etwas schade finden wir es schon.

Erst war die Freude groß, strahlt dem Käufer auf der Verpackung des neuen 7.1-Einsteiger-Receivers VSX-932 doch unübersehbar ein „DAB/DAB+“ entgegen, was wir als Vorhandensein des Digitalradios interpretierten. Doch schon der etwas kleinere Zusatz „Ready“ lässt erste Zweifel aufkommen und im Kleingedruckten wird man dann konkret: „Separate option required“. Für den UKW-Nachfolger benötigt man einen zusätzlichen Empfänger, den Pioneer vermutlich auf der IFA der Öffentlichkeit präsentieren dürfte. Unterm Strich ist das natürlich immer noch besser als gar kein DAB+, aber etwas schade finden wir es schon.

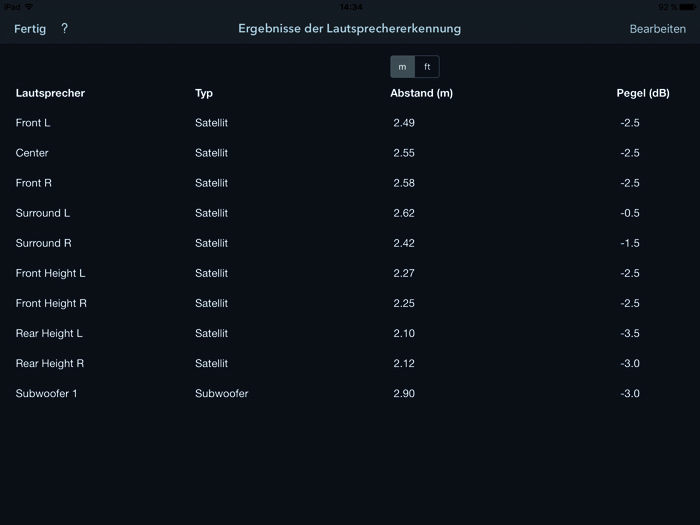

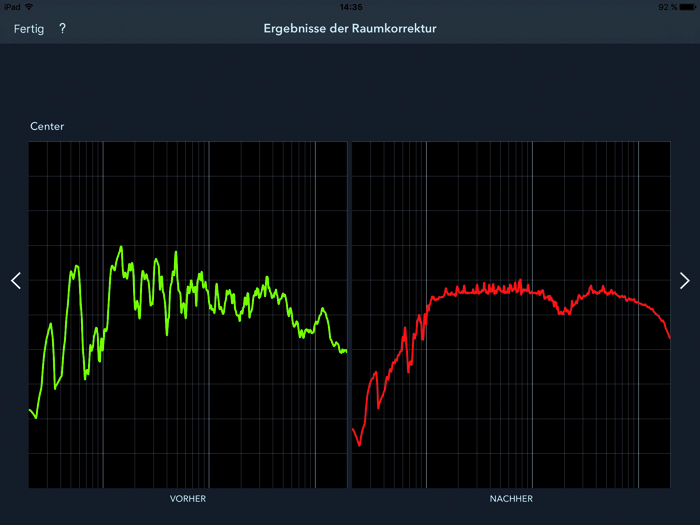

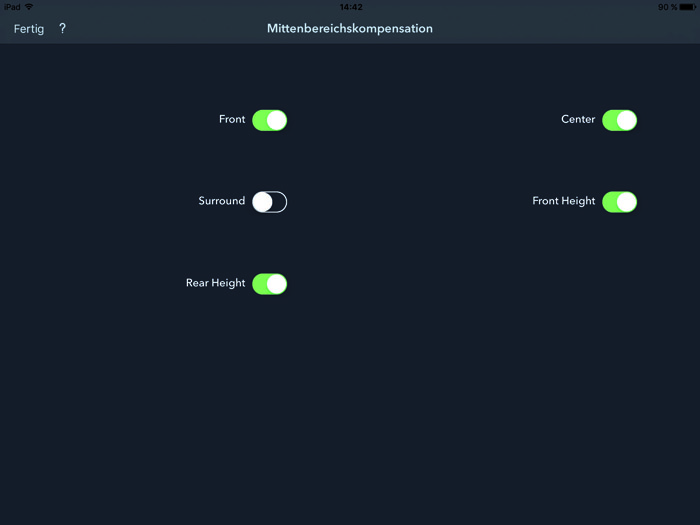

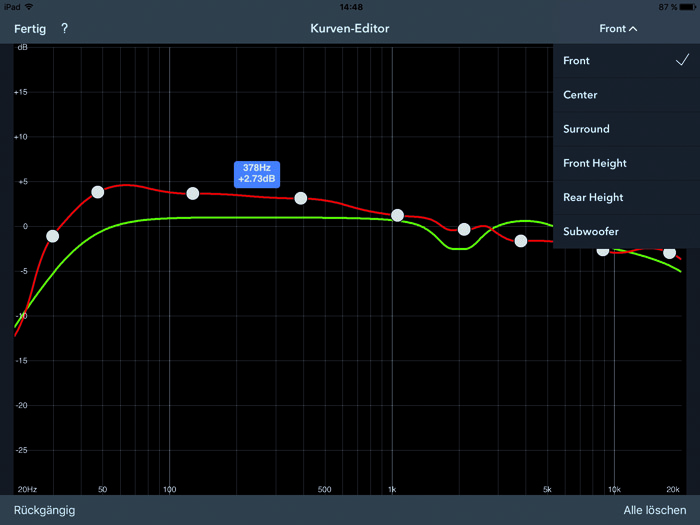

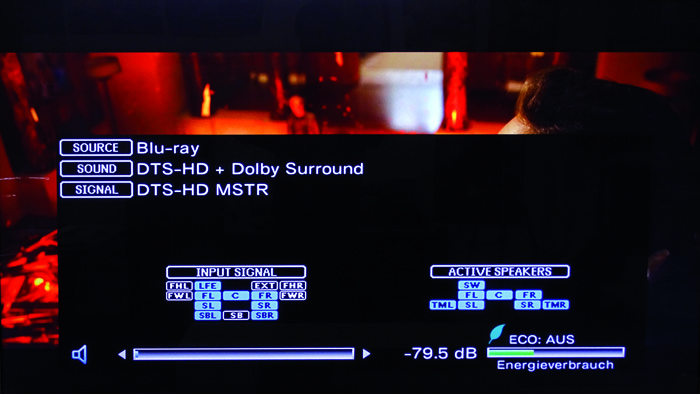

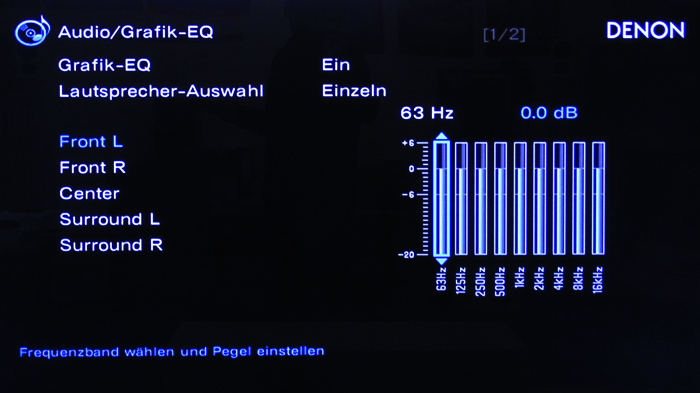

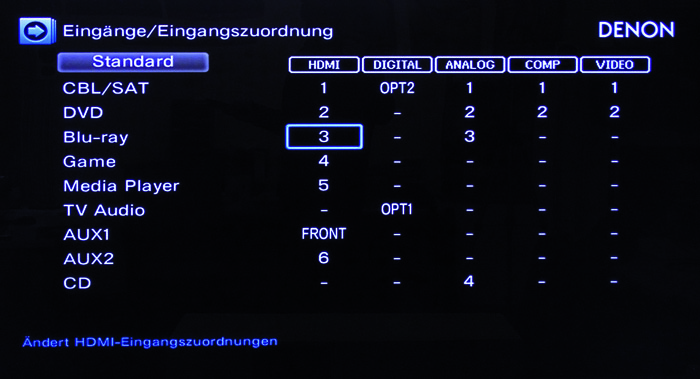

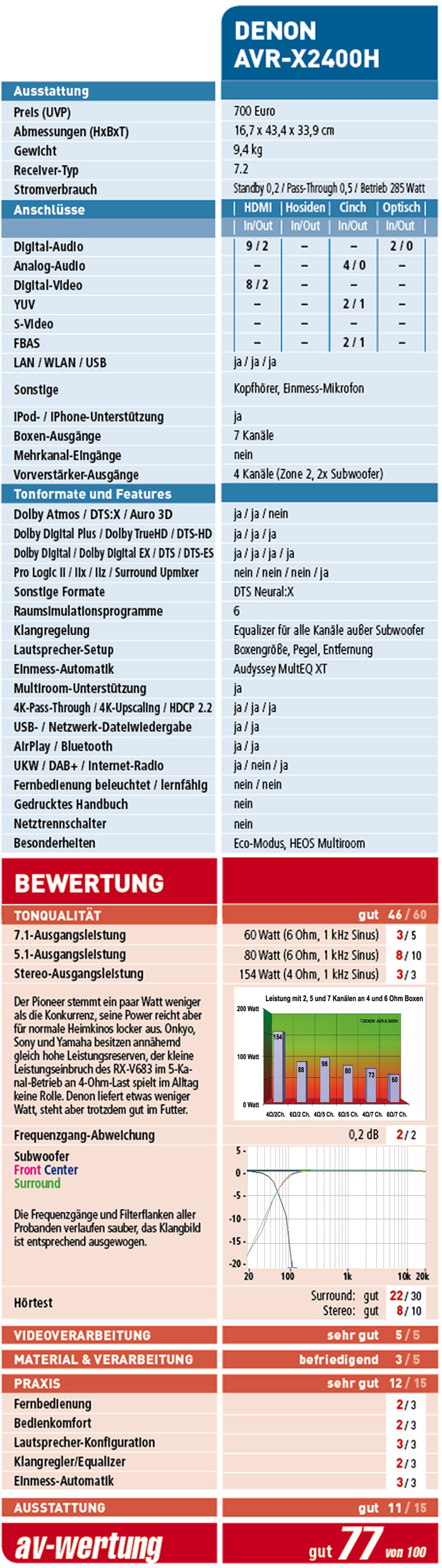

Aus „W“ wird „H“, womit die Japaner schon im Gerätenamen ihres neuen Mittelklasse-Receivers AVR-X2400H auf die Integration von Denons Multiroom-System HEOS hinweisen. Das „W“ beim Vorgänger AVR-X2300W (Test in Ausgabe 8-2016) stand übrigens für WiFi. Die restlichen Neuerungen fallen weniger exklusiv aus: Die Kompatibilität mit den HDR-Standards Dolby Vision und HLG reicht Denon erst zum Jahresende nach, dies betrifft jedoch auch den Vorgänger AVR-X2300W. Gleiches Spiel bei Audysseys neuer „MultEQ App“, die sowohl für den X2300W als auch den X2400H nutzbar ist.

Aus „W“ wird „H“, womit die Japaner schon im Gerätenamen ihres neuen Mittelklasse-Receivers AVR-X2400H auf die Integration von Denons Multiroom-System HEOS hinweisen. Das „W“ beim Vorgänger AVR-X2300W (Test in Ausgabe 8-2016) stand übrigens für WiFi. Die restlichen Neuerungen fallen weniger exklusiv aus: Die Kompatibilität mit den HDR-Standards Dolby Vision und HLG reicht Denon erst zum Jahresende nach, dies betrifft jedoch auch den Vorgänger AVR-X2300W. Gleiches Spiel bei Audysseys neuer „MultEQ App“, die sowohl für den X2300W als auch den X2400H nutzbar ist.

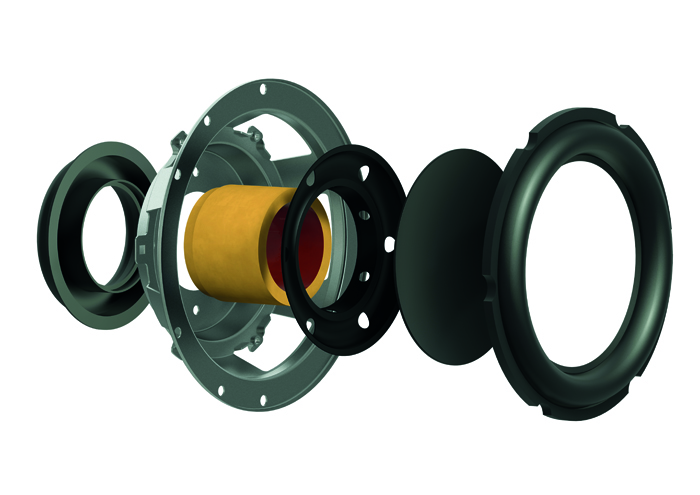

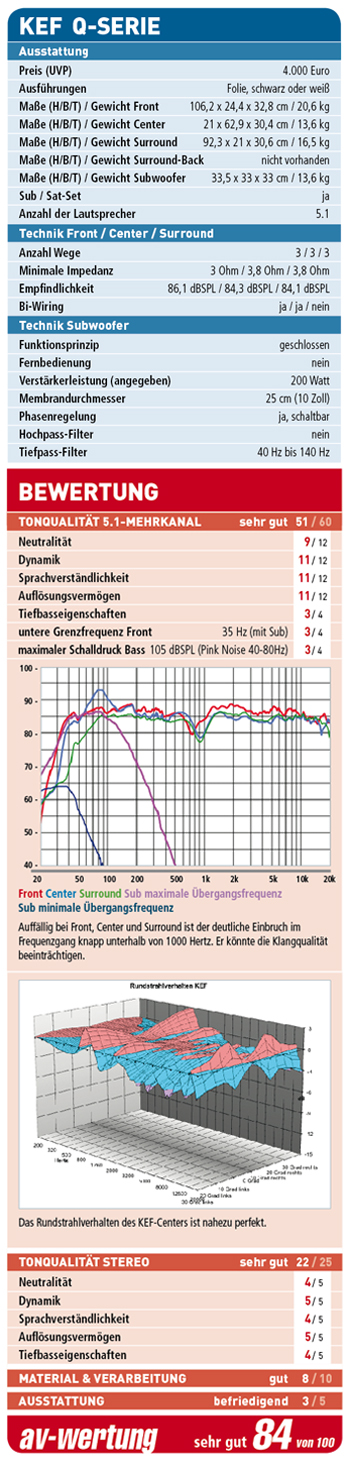

Seit über 25 Jahren gibt es die Q-Serie von KEF. Wir haben uns die neue, mittlerweile achte Generation

Seit über 25 Jahren gibt es die Q-Serie von KEF. Wir haben uns die neue, mittlerweile achte Generation

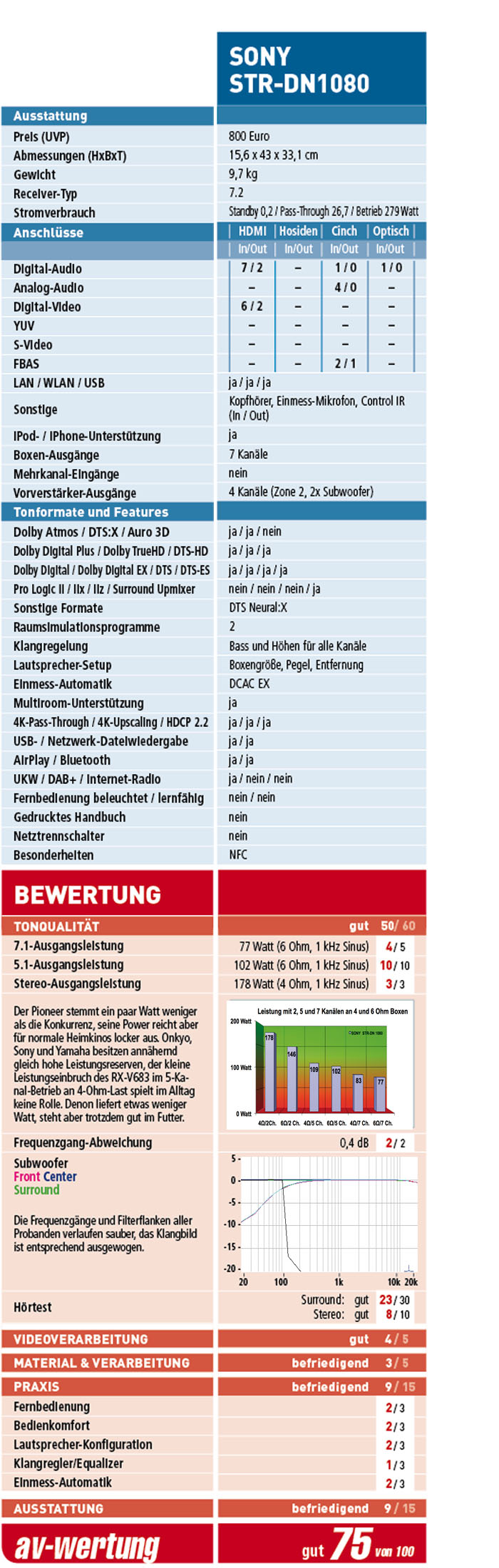

Unglaublich, aber wahr: Bislang musste man bei in Deutschland erhältlichen Sony Receivern auf 3D-Sound verzichten, da der über 2.000 Euro teure STR-ZA5000ES nur in den USA auf den Markt kam. Doch mit dem STR-DN1080 ändert sich das, decodiert er doch auch Dolby Atmos und DTS:X. Neu ist auch die Funktion „Speaker Relocation / Phantom Surround Back“, zudem wurden diverse Bauteile verbessert. 100 Euro Aufpreis verlangt Sony gegenüber dem Vorjahresmodell STR-DN1070 (Test in audiovision 8-2016), womit der Neuling bei 800 Euro landet.

Unglaublich, aber wahr: Bislang musste man bei in Deutschland erhältlichen Sony Receivern auf 3D-Sound verzichten, da der über 2.000 Euro teure STR-ZA5000ES nur in den USA auf den Markt kam. Doch mit dem STR-DN1080 ändert sich das, decodiert er doch auch Dolby Atmos und DTS:X. Neu ist auch die Funktion „Speaker Relocation / Phantom Surround Back“, zudem wurden diverse Bauteile verbessert. 100 Euro Aufpreis verlangt Sony gegenüber dem Vorjahresmodell STR-DN1070 (Test in audiovision 8-2016), womit der Neuling bei 800 Euro landet.

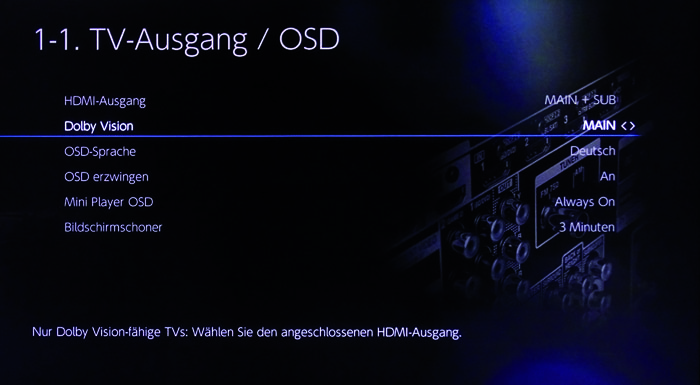

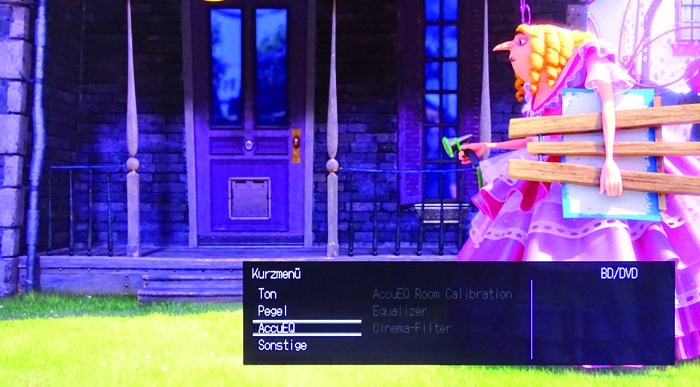

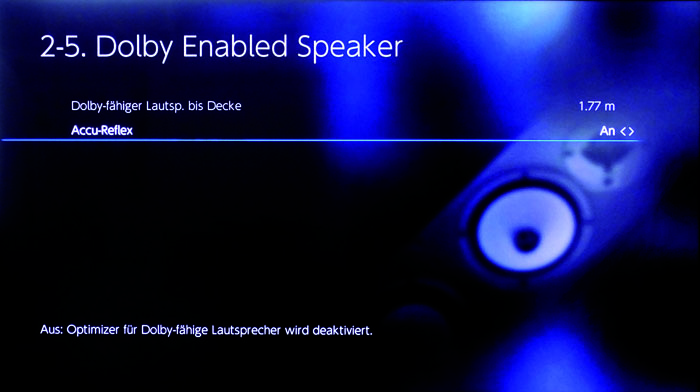

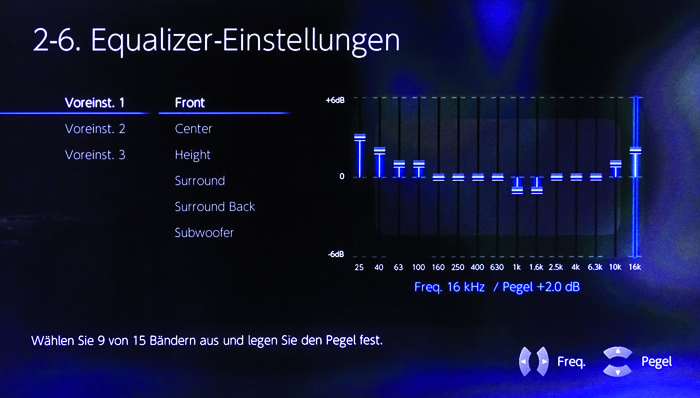

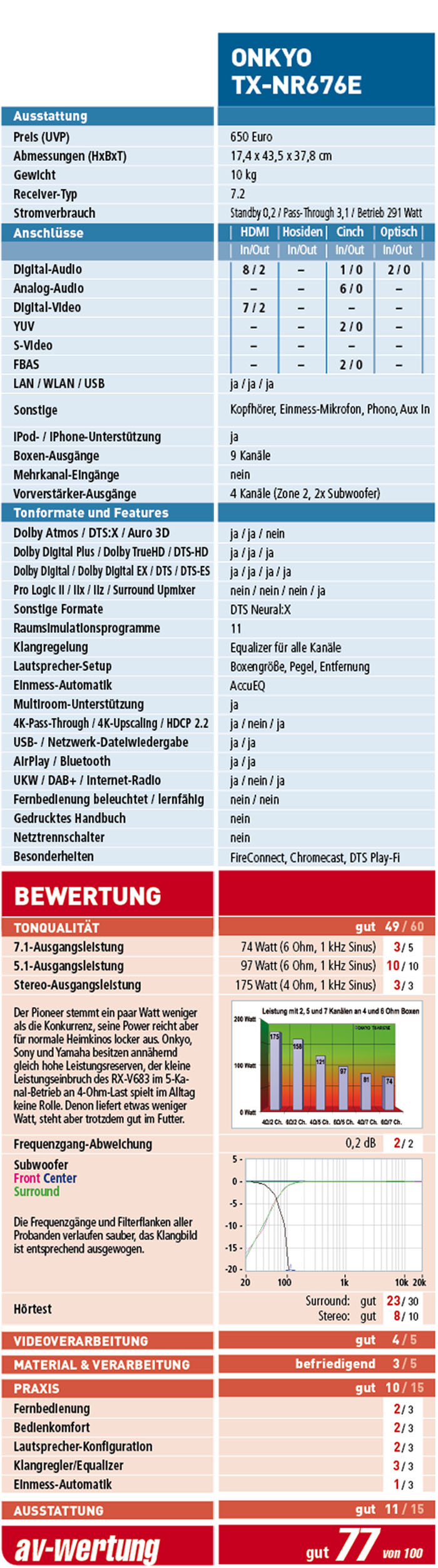

Der Onkyo TX-NR676E ist der erste AV-Receiver in unserem Labor, der den HDR-Standard Dolby Vision beherrscht – was uns schon mal eine „Innovation“-Auszeichnung wert ist. Bereits ab Werk dafür vorbereitet, schaltet das jüngste Firmware-Update die Funktion frei; im Menü taucht dann der Reiter „Dolby Vision“ auf, in dem man die Dolby-HDR-Durchleitung einem der beiden HDMI-Ausgänge zuweisen muss oder abschalten kann. Darüber hinaus unterstützt der TX-NR676E auch das für TV-Ausstrahlungen relevante HDR-Format Hybrid Log Gamma, wie wir in Rücksprache mit Onkyo erfuhren. Das hinzugefügte „E“ im Gerätenamen steht übrigens für Europa, die US-Variante unterscheidet sich in der Ausstattung.

Der Onkyo TX-NR676E ist der erste AV-Receiver in unserem Labor, der den HDR-Standard Dolby Vision beherrscht – was uns schon mal eine „Innovation“-Auszeichnung wert ist. Bereits ab Werk dafür vorbereitet, schaltet das jüngste Firmware-Update die Funktion frei; im Menü taucht dann der Reiter „Dolby Vision“ auf, in dem man die Dolby-HDR-Durchleitung einem der beiden HDMI-Ausgänge zuweisen muss oder abschalten kann. Darüber hinaus unterstützt der TX-NR676E auch das für TV-Ausstrahlungen relevante HDR-Format Hybrid Log Gamma, wie wir in Rücksprache mit Onkyo erfuhren. Das hinzugefügte „E“ im Gerätenamen steht übrigens für Europa, die US-Variante unterscheidet sich in der Ausstattung.

Bei „Play-Fi“ handelt es sich um ein neues Streaming-Protokoll von Soundspezialist DTS, dessen Funktionsumfang der Konkurrenz (HEOS, MusicCast, FireConnect, etc.) ähnelt: So ermöglicht die kostenlose „Play-Fi“-App das Musikstreaming zu „Play-Fi“-fähigen Geräten sowie das Einrichten von Multiroom-Anlagen und deren Steuerung durch einen oder mehrere Benutzer.

Bei „Play-Fi“ handelt es sich um ein neues Streaming-Protokoll von Soundspezialist DTS, dessen Funktionsumfang der Konkurrenz (HEOS, MusicCast, FireConnect, etc.) ähnelt: So ermöglicht die kostenlose „Play-Fi“-App das Musikstreaming zu „Play-Fi“-fähigen Geräten sowie das Einrichten von Multiroom-Anlagen und deren Steuerung durch einen oder mehrere Benutzer.

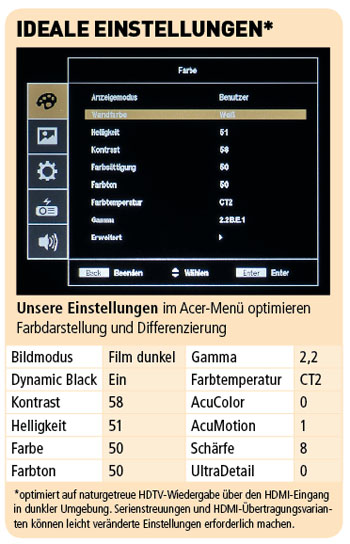

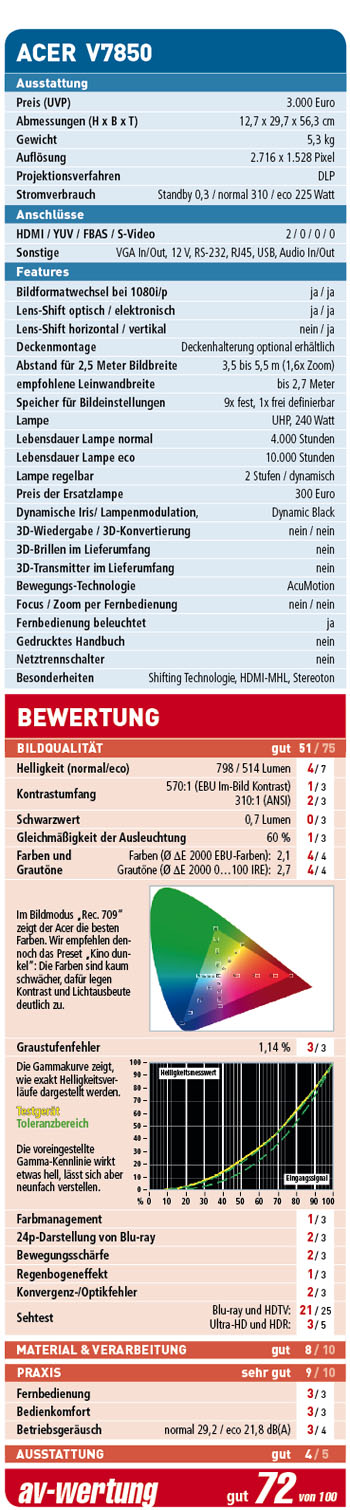

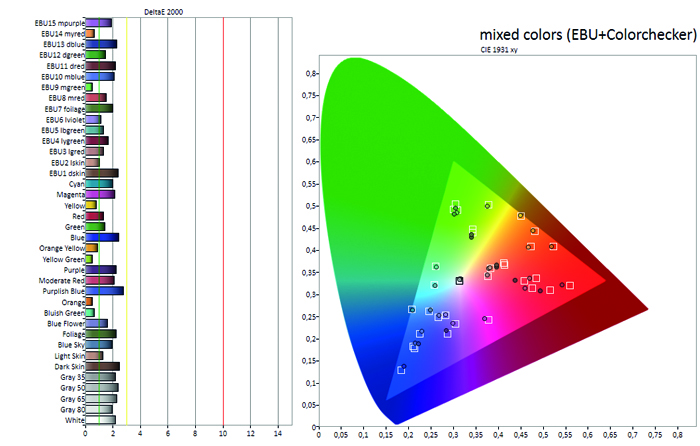

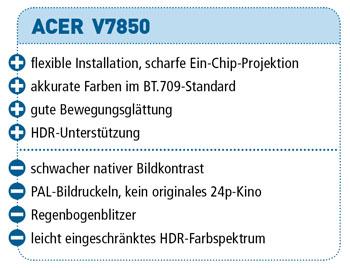

Nach dem aufsehenerregenden UHD-Debüt des Acer V9800 will nun sein preisgünstiger Bruder V7850 durchstarten: Der HDR-fähige DLP-Projektor ist kompakter und trotzdem leiser als sein Vorgänger. Zudem soll seine neue AcuMotion-Technologie Ruckelprobleme überwinden.

Nach dem aufsehenerregenden UHD-Debüt des Acer V9800 will nun sein preisgünstiger Bruder V7850 durchstarten: Der HDR-fähige DLP-Projektor ist kompakter und trotzdem leiser als sein Vorgänger. Zudem soll seine neue AcuMotion-Technologie Ruckelprobleme überwinden.