Soundbars kommen in allen Größen, Formen und Farben daher. Viele der beliebten Aktivlautsprecher zum Aufpäppeln von meist dürftigem TV-Ton fallen aber nicht besonders flach aus, was eine Aufstellung direkt vor dem Fernseher meist ausschließt. Die 450 Euro teure HT-CT790 von Sony ist dagegen gerade mal 4,8 Zentimeter hoch (Sony gibt sogar 5,2 an) und findet so auch vor den meisten TVs ein Plätzchen. Für Bass-unterstützung sorgt ein externer Subwoofer, der unauffällig im Raum untergebracht werden kann.

Elegante Erscheinung

Die Gleichung „flach gleich schick“ gilt nicht nur für Smartphones und Fernseher, auch Soundbars machen in schlanken Gehäusen eine bessere Figur. Bis auf das stabile und nicht abnehmbare Metallgitter zum Schutz der Lautsprecher-Chassis besteht der 103 Zentimeter breite und 12,6 Zentimeter tiefe Korpus der HT-CT790 zwar aus Kunststoff, das schwarze Hochglanz-Finish weiß jedoch zu gefallen. Auch die robuste Haptik sowie die saubere Verarbeitung überzeugen – sowohl bei Soundbar als auch dem dazugehörigen Subwoofer. Via mitgeliefertem Halter kann man die Soundbar auch unter oder über den Fernseher an die Wand montieren, dank ihrer flachen Erscheinung steht die HT-CT790 dann nicht weiter von der Rückwand ab als der Fernseher.

Die Gleichung „flach gleich schick“ gilt nicht nur für Smartphones und Fernseher, auch Soundbars machen in schlanken Gehäusen eine bessere Figur. Bis auf das stabile und nicht abnehmbare Metallgitter zum Schutz der Lautsprecher-Chassis besteht der 103 Zentimeter breite und 12,6 Zentimeter tiefe Korpus der HT-CT790 zwar aus Kunststoff, das schwarze Hochglanz-Finish weiß jedoch zu gefallen. Auch die robuste Haptik sowie die saubere Verarbeitung überzeugen – sowohl bei Soundbar als auch dem dazugehörigen Subwoofer. Via mitgeliefertem Halter kann man die Soundbar auch unter oder über den Fernseher an die Wand montieren, dank ihrer flachen Erscheinung steht die HT-CT790 dann nicht weiter von der Rückwand ab als der Fernseher.

Klanglich scheint die Wandmontage mit flacher Oberseite zum Zuhörer gerichtet die bessere Option zu sein, da sämtliche Treiber nach oben strahlen und das Gehäuse nur leicht nach vorn angewinkelt ist. Ein von Sony neu entwickelter Schall-Deflektor soll aber Töne auch bei liegender Positionierung gleichmäßig verteilen.

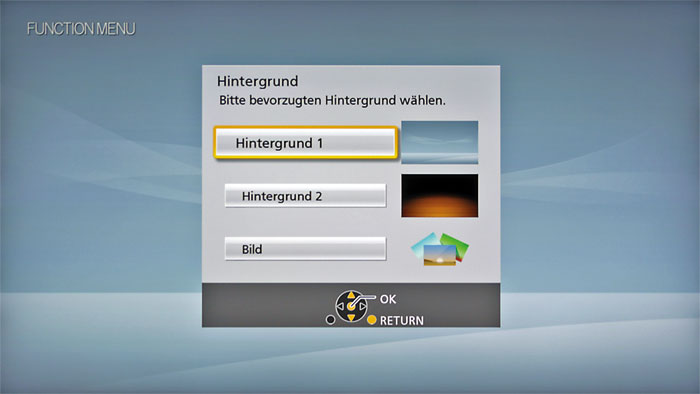

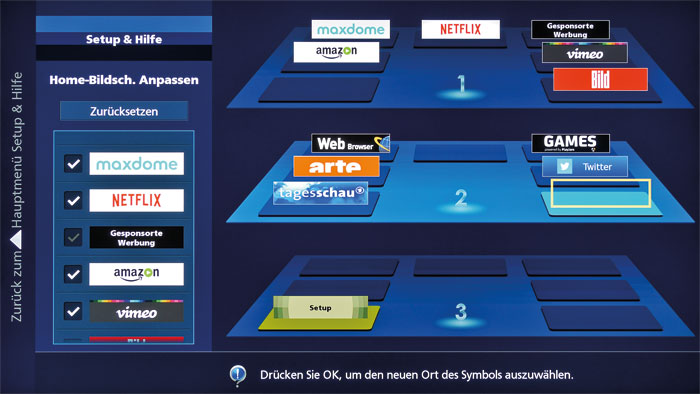

„Home“-Menü: Von hier aus gelangt man zu allen Funktionen der Soundbar; auch Quellenwahl und Netzwerk-Dienste sind aufrufbar.

Kabelloser Surround-Sound

Als 2.1-Kanal-System mit laut Hersteller 330 Watt Gesamtleistung verarbeitet die Soundbar eingehende Signale zu Stereo-Ton plus Subwoofer-Kanal. „S-Force PRO Front-Surround“ nennt Sony sein Sound-Konzept, das mit Hilfe „virtueller Surround Sound-Technologie“ – sprich speziellen psycho-akustischen Klangfiltern – vor allem vorne für einen großen, breiten und dreidimensionalen Raumklang sorgen soll. Für Ton von hinten lässt sich die HT-CT790 dank Sonys „Wire-less Surround“-Funktion um die separat erhältlichen Rear-Boxen SRS-ZR5 und RS-ZR7 erweitern, die sich per Funk mit der Soundbar verbinden. Kabellos funktioniert auch Sonys Multiroom-Funktion, über welche die Soundbar Kontakt zu verschiedenen Geräten in anderen Räumen aufnehmen kann; etwa zu weiteren Soundbars, Bluetooth-Speakern oder den AV-Receivern.

Die Fernbedienung liegt gut in der Hand; die Steuerung der Soundbar gelingt einfach.

An Tonformaten schluckt die Bar über HDMI alles mit Ausnahme der 3D-Tonformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro. Auch DSD-Signale werden erkannt, PCM-Ton sogar bis 96 Khz/24 Bit. Sony stellt zudem sieben Klangprogramme bereit, darunter eine „Voice“-Schaltung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit und den „ClearAudio+“-Klangverbesserer für Musik. Auf Equalizer sowie Bass-/Höhenregler verzichtet die HT-CT790. Der Nachtmodus begrenzt die Dynamik fürs Leise-hören zu später Stunde, das Lip-Synch verzögert dem Bild vorauseilenden Ton um bis zu 300 Millisekunden.

Ausstattung & Praxis

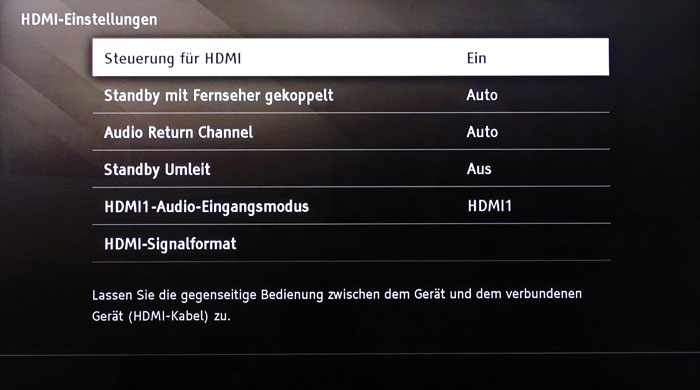

Auf der Rückseite stehen drei HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang samt ARC-Funktion bereit: So kann Ton auch vom Fernseher zur Soundbar gelangen. Alternativ erfolgt die Audioverkabelung über den optischen Toslink-Eingang oder eine analoge 3,5-mm-Klinkenbuchse. Zudem gibt es einen Ethernet-Anschluss, rechts sitzen noch ein USB-Eingang sowie ein NFC-Sensor für die drahtlose Musikübertragung von Handy und Tablet. Soundbar und Woofer arbeiten drahtlos per Funk zusammen, Regler oder Anschlüsse besitzt der 19 × 38,2 × 38,6 Zentimeter kleine Bassreflex-Woofer mit 15-Zoll-Chassis nicht und kann daher ausschließlich im Zusammenspiel mit der Soundbar verwendet werden.

Wireless Surround: Sonys HT-CT790-Soundbar lässt sich um zwei Surround-Boxen erweitern. Bei der Einrichtung hilft ein praktischer Onscreen-Assistent.

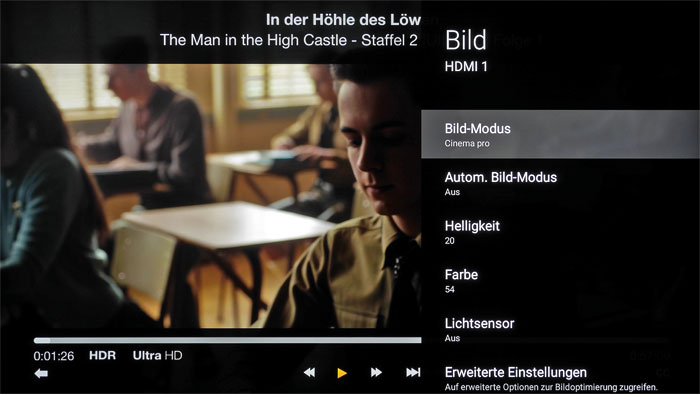

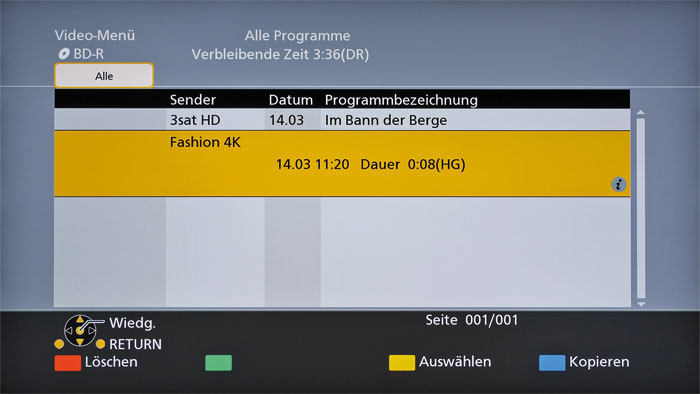

Das Video-Einstellungsmenü gewährt vielfältige Optionen zur Ausgabe von Bildsignalen; darunter die 4K- und 24p-Ausgabe und die Video-Skalierung bis 1080p.

Die Einrichtung des Klangriegels erfolgt über das Onscreen-Grundmenü, das in Design und Aufbau an die hauseigenen Blu-ray-Player erinnert. Angezeigt werden unter anderem die eingehenden Tonformate samt Datenrate, Informationen zum Bild behält die Soundbar aber für sich. Über den Status gibt auch das schräg noch oben gerichtete Front-Display Aufschluss, das bei liegender Aufstellung der HT-CT790 vom Sitzplatz aus allerdings nicht ablesbar ist. Die handliche Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und ihre Tasten sind klar nach Funktionsgruppen gegliedert; beleuchtet ist der Geber allerdings nicht. Zur rudimentären Steuerung lässt sich auch Sonys „SongPal“-App (siehe Kasten „Bedienung per App“) nutzen; deren Stärken liegen allerdings beim Musik-Streaming sowie der Vernetzung von Geräten für Multiroom-Anwendungen.

Der Clou ist, dass man weitere Apps, wie zum Beispiel seinen Lieblings-Musikplayer oder Netzwerk-Streamer, an die Quellen-Liste der HT-CT790 anhängen und von dort aus aufrufen kann – als ob sie Bestandteil der Soundbar wären. Durch den Zusammenschluss von Geräten lassen sich zudem problemlos Multiroom-Anwendungen nach individuellen Wünschen verwirklichen und steuern.

Die SongPal-App besticht durch ihre hübsche Optik. Über „Applikationen hinzufügen“ kann man Software von Drittherstellern in die App einbinden, über „Gerät und Gruppe“ lassen sich Geräte miteinander für Multiroom-Anwendungen vernetzen.

Video & Multimedia

Das Videoboard der HT-CT790 leitet 4K/60p-Signale durch, akzeptiert den HDCP-2.2-Kopierschutz und beherrscht sogar den HDR-Standard für erhöhten Kontrast und erweiterte Farben von der Ultra-HD-Blu-ray. Der integrierte Video-Scaler rechnet eingehende Videosignale bis 1080p hoch; ein Video-Equalizer fehlt. Der Medienplayer akzeptiert via USB die meisten Tonformate, darunter DSD, AAC, WMA, FLAC, AIFF, ALAC, Vorbis, MP3 und WAV; auch Fotos in den Formaten JPEG, PNG, GIF und BMP werden erkannt. Musik gelangt über WiFi, DLNA, NFC und Bluetooth in die Bar; bei Letzterem agiert die HT-CT790 als Empfänger und optional auch als Sender für Multiroom-Zwecke. Für Bluetooth-Streaming kann man auf Wunsch auch Sonys proprietären LDAC-Codec nutzen, der Musik bis 96 Khz / 24 Bit und mit dreimal höherer Datenrate als die Standard-Codecs streamt. An Musik-Diensten stehen Spotify und Google Cast zur Verfügung.

Die HDMI-Anschlüsse befinden sich an der Rück- bzw. Unterseite. Die Aussparung für die Kabel ist etwas klein geraten, steife Strippen müssen stark geknickt werden.

HDMI-Einstellungen: Soll die Bar automatisch mit dem TV ein- und abschalten, muss man „Steuerung für HDMI“ und „Standby mit den Fernseher gekoppelt“ aktivieren.

Der 19 × 38,2 × 38,6 Zentimeter (B/H/T) große Sub erweitert den Sound um ein druckvolles, wenn auch nicht besonders tiefes Bassfundament.

Tonqualität

Bei der wichtigen Disziplin Sprachverständlichkeit schneidet die Bar gut ab, auch aus steilen seit-lichen Winkeln gelangen Dialoge klar zum Hörer. Die „Standard“-Einstellung lässt Stimmen für unseren Geschmack jedoch etwas dünn und sperrig klingen, „Movie“ schallt tonal ausgewogener, mit mehr Volumen und Wärme. Die „Voice“-Funktion hebt Sprache hervor, klingt aber unnatürlich.

Der Subwoofer sollte stets mitlaufen, auch bei Nachrichtensendungen, sonst tönen selbst Stimmen kraftlos. Der kleine Krawallwürfel macht ordentlich Druck und agiert auch bei hohen Pegeln verzerrungsarm, spielt aber nicht besonders tief. Auch die Soundbar verkraftet hohe Lautstärken, driftet jenseits der Zimmerlautstärke aber auch schon mal ins Schrille beziehungsweise Harte ab. Sonys „S-Force PRO Front-Surround“-Technologie für virtuellen Raumklang wird ihrem Namen gerecht und spannt zwischen Soundbar und Hörplatz ein großes wie breites Klangfeld auf, von dem wir positiv überrascht waren. Effekte drangen auch von der Seite an unser Ohr, beim Dolby-Atmos-Trailer „Audiosphere“ klangen die Synthesizer-Töne sogar von vorn oben. Im Vergleich zu echten 5.1-Boxensets klingt aber alles weniger differenziert, um nicht zu sagen verwaschen. Bei Stereo-Musik überzeugte der Riegel mit einem anspringenden, klaren und räumlichen Auftritt. ao

Der Testbericht Sony HT-CT790 (Gesamtwertung: 71, Preis/UVP: 450 Euro) ist in audiovision Ausgabe 04-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Sony HT-CT790 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

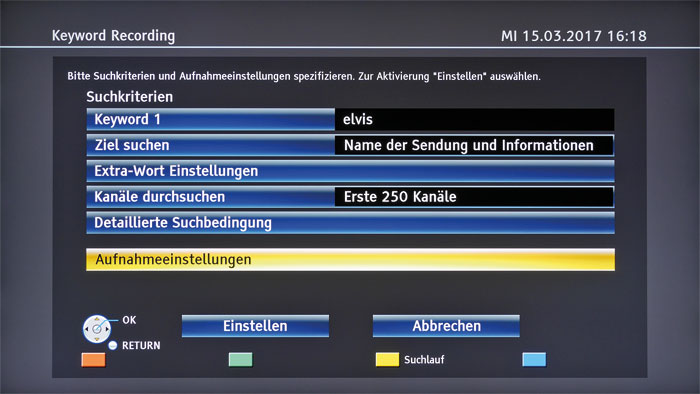

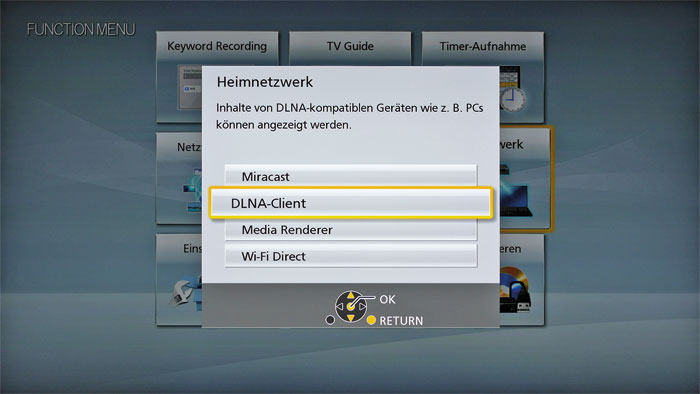

Moderne Fernseher empfangen bereits UHD-Programme, können diese aber nicht per USB-Recording mitschneiden. Für Panasonics „eierlegende Wollmilchsau“ ist das kein Problem: Die Festplatte stellt Platz für rund 150 Stunden UHD-Clips beziehungsweise 300 Stunden Full-HD-Mitschnitte zur Verfügung. In Verbindung mit Einkabel-Lösungen bietet der DMR-UBS90 einen Triple-Tuner und kann dann parallel drei Sendungen wiedergeben beziehungsweise aufzeichnen. Ansonsten stehen zwei separate Empfangseinheiten für übliche Doppel-LNBs bereit (siehe Kasten „Satellitenfernsehen aus allen Rohren“).

Moderne Fernseher empfangen bereits UHD-Programme, können diese aber nicht per USB-Recording mitschneiden. Für Panasonics „eierlegende Wollmilchsau“ ist das kein Problem: Die Festplatte stellt Platz für rund 150 Stunden UHD-Clips beziehungsweise 300 Stunden Full-HD-Mitschnitte zur Verfügung. In Verbindung mit Einkabel-Lösungen bietet der DMR-UBS90 einen Triple-Tuner und kann dann parallel drei Sendungen wiedergeben beziehungsweise aufzeichnen. Ansonsten stehen zwei separate Empfangseinheiten für übliche Doppel-LNBs bereit (siehe Kasten „Satellitenfernsehen aus allen Rohren“).

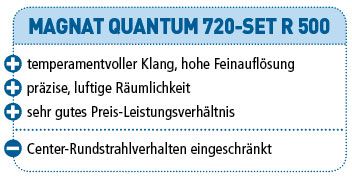

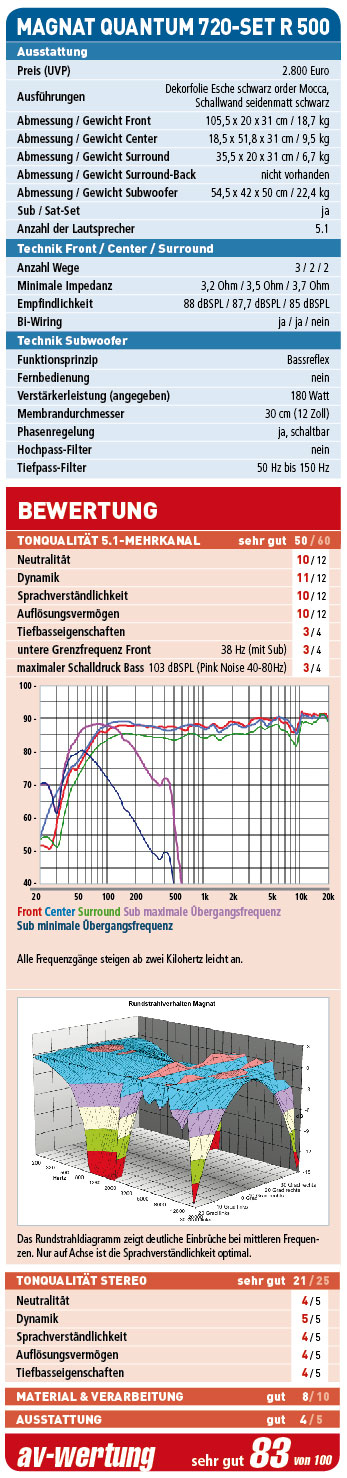

Dafür musste Magnat passgenaue Formteile entwickeln – ein teurer Spaß, der sich nur bei hoher Stückzahl lohnt. Sowohl Reflexrohre als auch Terminal ragen nur etwas aus der Rückseite hervor, ihre Montageflansche sind der Rundung angepasst. Das Anschlussfeld fiel zudem recht schmal aus, was Magnat aber mit der Anordnung der Schraubklemmen schräg übereinander ausgleichen konnte.Interne Versteifungen stabilisieren die Gehäuse der Quantums zusätzlich zu den Rundungen. Die Frontplatten dimensionierte Magnat mit 25 Millimetern Stärke, so dass von den Seiten der Gehäuse kaum Klangbeeinträchtigungen zu erwarten sind.

Dafür musste Magnat passgenaue Formteile entwickeln – ein teurer Spaß, der sich nur bei hoher Stückzahl lohnt. Sowohl Reflexrohre als auch Terminal ragen nur etwas aus der Rückseite hervor, ihre Montageflansche sind der Rundung angepasst. Das Anschlussfeld fiel zudem recht schmal aus, was Magnat aber mit der Anordnung der Schraubklemmen schräg übereinander ausgleichen konnte.Interne Versteifungen stabilisieren die Gehäuse der Quantums zusätzlich zu den Rundungen. Die Frontplatten dimensionierte Magnat mit 25 Millimetern Stärke, so dass von den Seiten der Gehäuse kaum Klangbeeinträchtigungen zu erwarten sind.

Eines der lästigsten Dinge bei der Konfiguration eines Heimkinos sind die Verbindungskabel. Sie sollten möglichst unsichtbar verlegt werden, was bei der Anzahl der nötigen Strippen eine echte Herausforderung darstellt. Da ist man für jedes eingesparte Kabel dankbar.

Eines der lästigsten Dinge bei der Konfiguration eines Heimkinos sind die Verbindungskabel. Sie sollten möglichst unsichtbar verlegt werden, was bei der Anzahl der nötigen Strippen eine echte Herausforderung darstellt. Da ist man für jedes eingesparte Kabel dankbar.

Von vorne sieht der KD-65A1 wie ein überdimensionaler Bilderrahmen aus – wir denken da natürlich nicht an die antik verschnörkelten, sondern an die modernen Modelle mit minimalistischem Rand. Für das Design hat sich die Marketing-Abteilung sogar einen eigenen Namen einfallen lassen: One Slate. Hier soll nichts vom 65-Zoll-Bild ablenken. Derzeit gibt es den OLED-TV auch in 55 Zoll, später rundet ein 77-Zöller mit 195 Zentimetern die Serie nach oben ab. Über einen klassischen Standsockel verfügt keines der Geräte. Stattdessen liegt das Display direkt auf dem Boden respektive Tisch auf, wobei eine wuchtige Stütze auf der Rückseite das Gleichgewicht hält. Sie ist fest mit dem Fernseher verbunden und wird bei Wandmontage einfach zurückgeklappt. In ihr steckt die komplette Technik samt Subwoofer. Dieser verhilft dem neuartigen „Acoustic Surface“-Soundsystem zu satten Bässen.

Von vorne sieht der KD-65A1 wie ein überdimensionaler Bilderrahmen aus – wir denken da natürlich nicht an die antik verschnörkelten, sondern an die modernen Modelle mit minimalistischem Rand. Für das Design hat sich die Marketing-Abteilung sogar einen eigenen Namen einfallen lassen: One Slate. Hier soll nichts vom 65-Zoll-Bild ablenken. Derzeit gibt es den OLED-TV auch in 55 Zoll, später rundet ein 77-Zöller mit 195 Zentimetern die Serie nach oben ab. Über einen klassischen Standsockel verfügt keines der Geräte. Stattdessen liegt das Display direkt auf dem Boden respektive Tisch auf, wobei eine wuchtige Stütze auf der Rückseite das Gleichgewicht hält. Sie ist fest mit dem Fernseher verbunden und wird bei Wandmontage einfach zurückgeklappt. In ihr steckt die komplette Technik samt Subwoofer. Dieser verhilft dem neuartigen „Acoustic Surface“-Soundsystem zu satten Bässen.

Slim Backlight Drive heißt die in den Oberklässlern verbaute Hintergrundbeleuchtung, die zwar auf der Edge-LED-Technik basiert, allerdings die Vorzüge eines Full-LED-Panels garantiert. Beim XE90 sind die Dioden tatsächlich über die gesamte Bildfläche verteilt – und trotzdem bescheinigt ihm Sony einen geringeren Kontrast als dem XE93, was uns vermuten lässt, dass die Anzahl an Local-Dimming-Zonen nicht übermäßig hoch ist. Ob das wirklich zutrifft, erfahren Sie auf der nächsten Seite. Die „X-tended Dynamic Range (Pro)“-Schaltung kommt jedenfalls auch im günstigeren Modell zum Einsatz. Gleiches gilt für das farbbrillante Triluminos-Display.

Slim Backlight Drive heißt die in den Oberklässlern verbaute Hintergrundbeleuchtung, die zwar auf der Edge-LED-Technik basiert, allerdings die Vorzüge eines Full-LED-Panels garantiert. Beim XE90 sind die Dioden tatsächlich über die gesamte Bildfläche verteilt – und trotzdem bescheinigt ihm Sony einen geringeren Kontrast als dem XE93, was uns vermuten lässt, dass die Anzahl an Local-Dimming-Zonen nicht übermäßig hoch ist. Ob das wirklich zutrifft, erfahren Sie auf der nächsten Seite. Die „X-tended Dynamic Range (Pro)“-Schaltung kommt jedenfalls auch im günstigeren Modell zum Einsatz. Gleiches gilt für das farbbrillante Triluminos-Display.

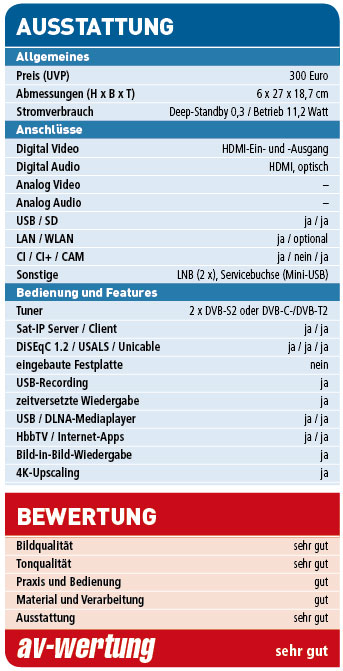

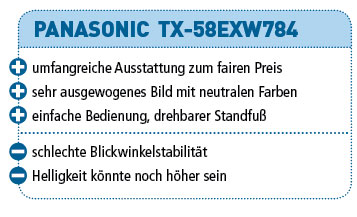

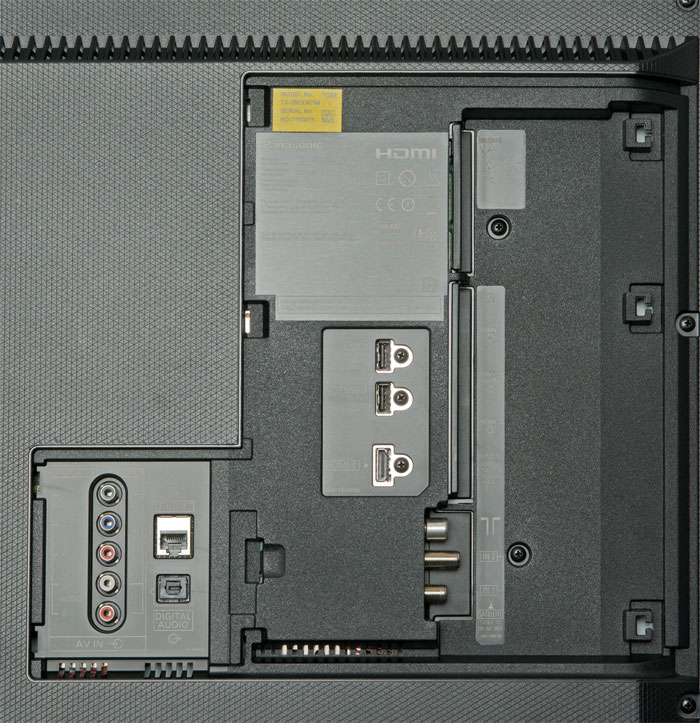

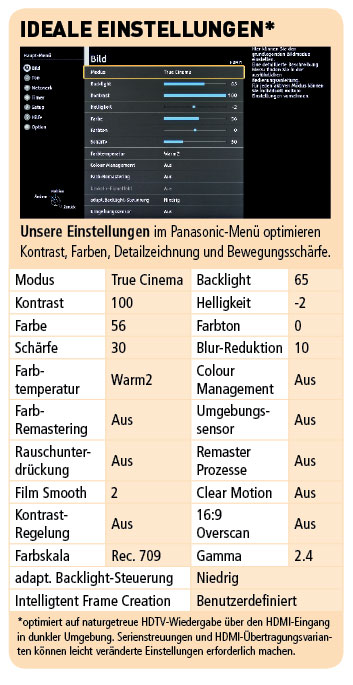

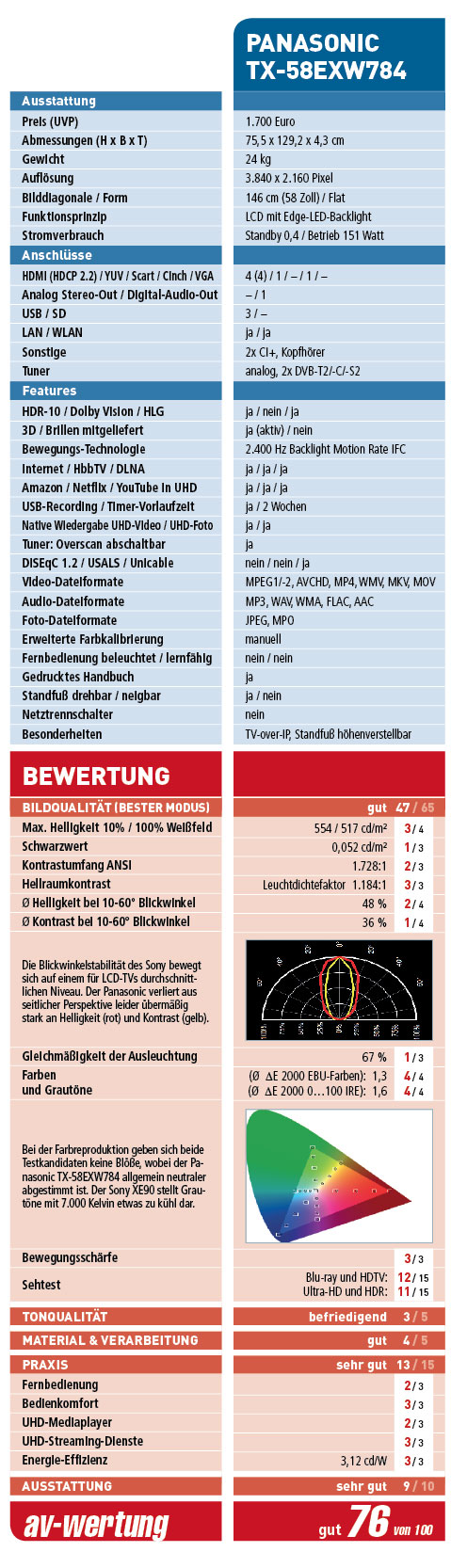

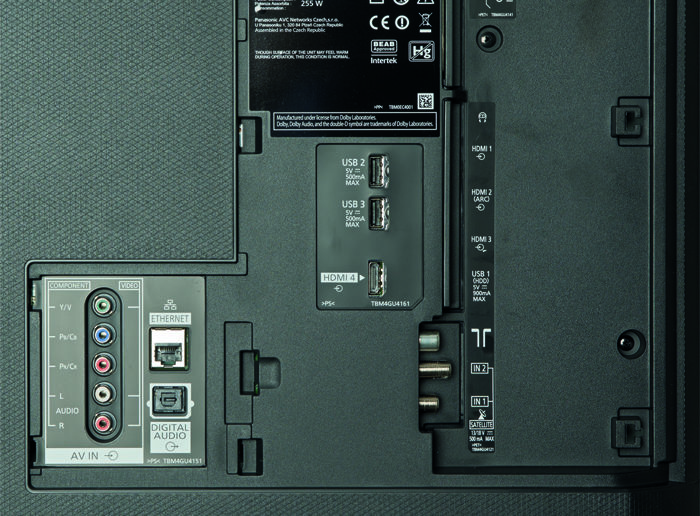

Gestaltet sich der Aufbau bei den meisten Konkurrenten recht unkompliziert, gehört der EXW784 zu den wenigen Fernsehern, für die wir eine Anleitung benötigen. Das liegt an Panasonics neuem „Switch-Design“, welches dem 58-Zöller einen dreh- sowie höhenverstellbaren Standfuß einbringt – eine echte Seltenheit. Die Konstruktion fällt dadurch natürlich aufwändiger aus als bei einem klassischen Sockel. Allerdings muss man den Bildschirm auf einer von vier Höhenpositionen verschrauben (circa 8, 17, 26 oder 35 Zentimeter über dem Boden), während das Schwenken jederzeit stufenlos möglich ist. Das Gehäuse selbst scheint identisch mit dem des Vorgängers zu sein. So finden sich auf der Unterseite noch teilweise die Führungen für die alten Standfüße.

Gestaltet sich der Aufbau bei den meisten Konkurrenten recht unkompliziert, gehört der EXW784 zu den wenigen Fernsehern, für die wir eine Anleitung benötigen. Das liegt an Panasonics neuem „Switch-Design“, welches dem 58-Zöller einen dreh- sowie höhenverstellbaren Standfuß einbringt – eine echte Seltenheit. Die Konstruktion fällt dadurch natürlich aufwändiger aus als bei einem klassischen Sockel. Allerdings muss man den Bildschirm auf einer von vier Höhenpositionen verschrauben (circa 8, 17, 26 oder 35 Zentimeter über dem Boden), während das Schwenken jederzeit stufenlos möglich ist. Das Gehäuse selbst scheint identisch mit dem des Vorgängers zu sein. So finden sich auf der Unterseite noch teilweise die Führungen für die alten Standfüße.

In der letzten Ausgabe haben wir mit dem UBS90 Panasonics ersten Ultra-HD-Blu-ray-Recorder für den Satelliten-Empfang getestet. Diesmal ist die 850 Euro teure Kabelvariante UBC80 an der Reihe. Wobei die Bezeichnung „Kabelvariante“ dem Gerät nicht gerecht wird, hat der UBC80 dooch auch einen Doppeltuner für das neue HD-Antennenfernsehen DVB-T2 an Bord.

In der letzten Ausgabe haben wir mit dem UBS90 Panasonics ersten Ultra-HD-Blu-ray-Recorder für den Satelliten-Empfang getestet. Diesmal ist die 850 Euro teure Kabelvariante UBC80 an der Reihe. Wobei die Bezeichnung „Kabelvariante“ dem Gerät nicht gerecht wird, hat der UBC80 dooch auch einen Doppeltuner für das neue HD-Antennenfernsehen DVB-T2 an Bord.

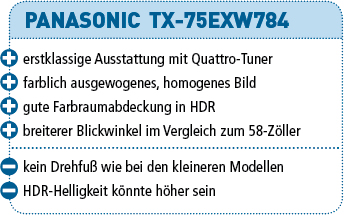

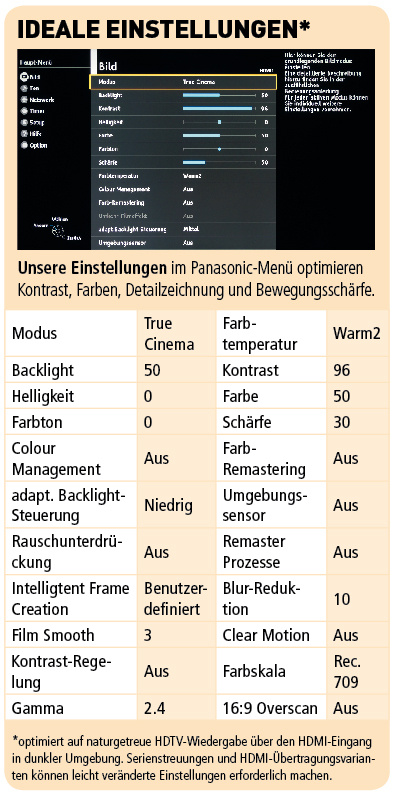

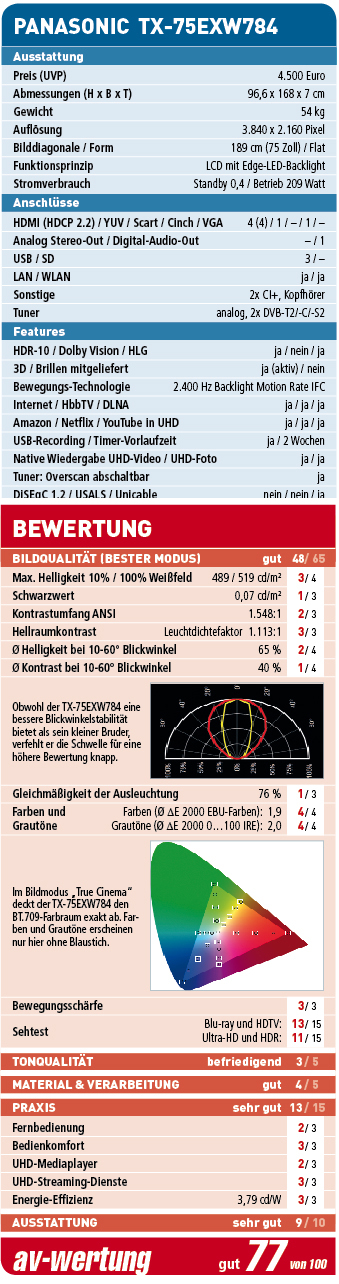

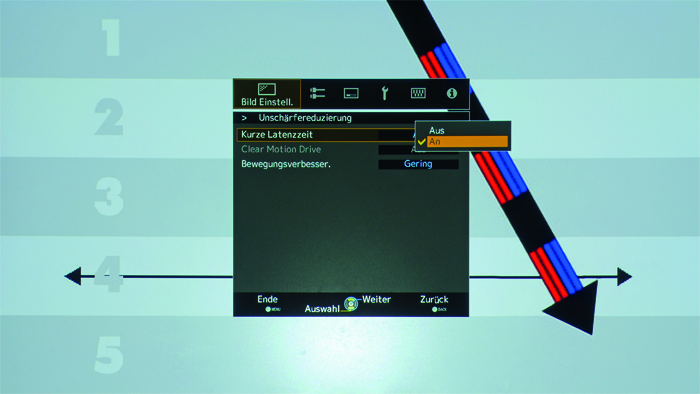

Vor wenigen Jahren waren Bildriesen ab 70 Zoll ein Luxusgut, lag der Preis doch nicht selten im fünfstelligen Bereich. Davon ist der TX-75EXW784 zum Glück weit entfernt. Zwar kostet er mit 4.500 Euro fast dreimal so viel wie sein kleiner Bruder, besitzt dafür allerdings ein 189 Zentimeter großes Display und unterstützt im Gegensatz zu aktuellen UHD-Projektoren sogar echtes HDR. Bei der Vorgänger-Serie DXW784 reichten die Diagonalen übrigens bloß bis 65 Zoll. Stellt der Bolide also eine komplette Neuentwicklung dar?

Vor wenigen Jahren waren Bildriesen ab 70 Zoll ein Luxusgut, lag der Preis doch nicht selten im fünfstelligen Bereich. Davon ist der TX-75EXW784 zum Glück weit entfernt. Zwar kostet er mit 4.500 Euro fast dreimal so viel wie sein kleiner Bruder, besitzt dafür allerdings ein 189 Zentimeter großes Display und unterstützt im Gegensatz zu aktuellen UHD-Projektoren sogar echtes HDR. Bei der Vorgänger-Serie DXW784 reichten die Diagonalen übrigens bloß bis 65 Zoll. Stellt der Bolide also eine komplette Neuentwicklung dar?

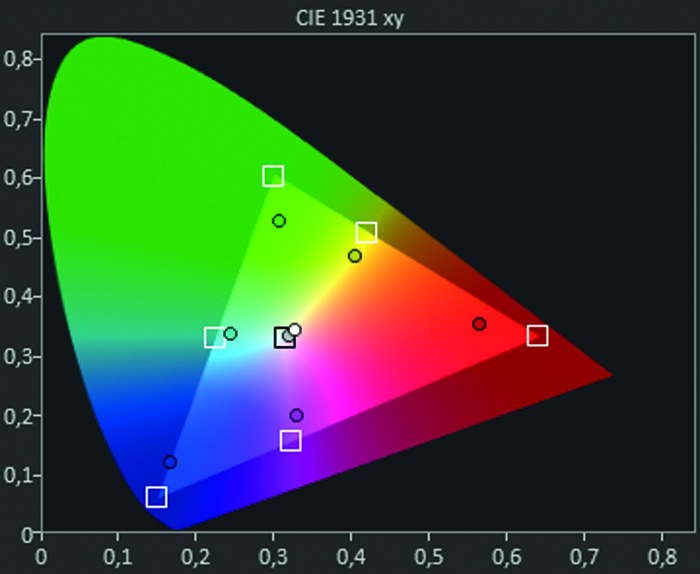

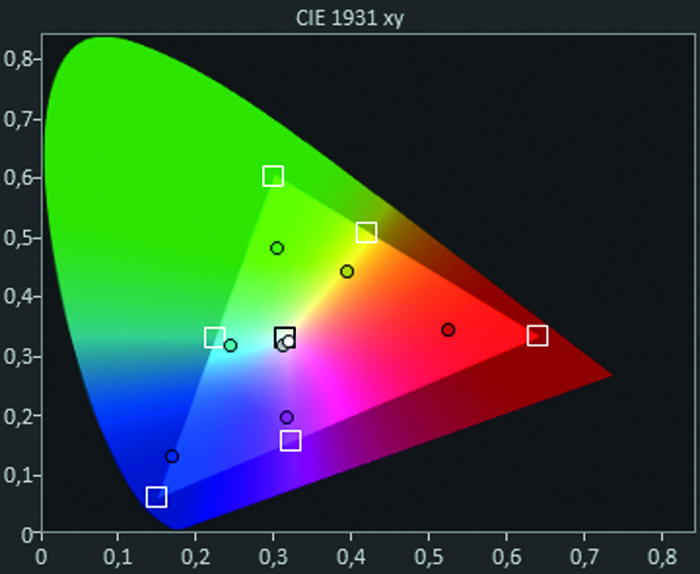

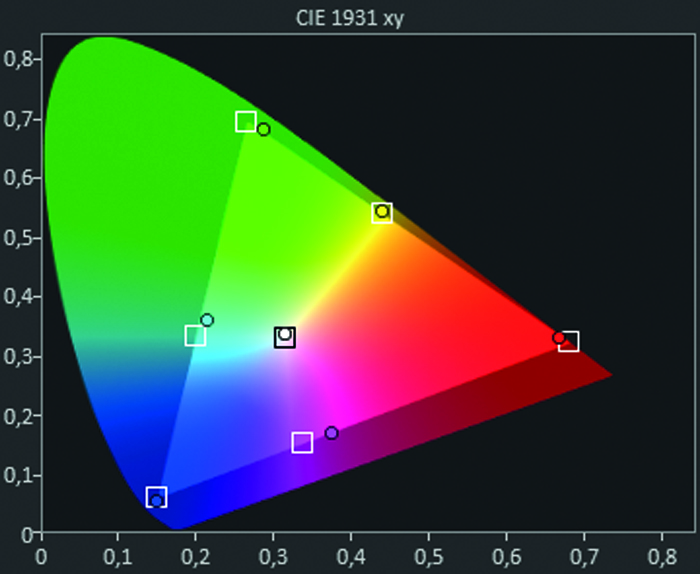

Richtig ist, dass auch dem Vorgänger DLA-X5000 gute HDR-Bilder zu entlocken sind. Beim Test in audiovision 8-2016 kritisierten wir allerdings das dunkle Preset, welches sich nicht einfach mit den normalen Helligkeits- und Kon-trastreglern korrigieren lässt. Erst nach massiven Eingriffen in den Gamma-Menüs sowie einem manuellen Wechsel auf das Farbprofil „BT.2020“ überzeugten uns die Bilder. Wir hofften auf ein Firmware-Update, doch stattdessen kündigte JVC bereits im Februar den Nachfolger DLA-X5500 an: Er kostet keinen Cent mehr und bringt zwei Gamma-kurven für HDR-10 (ST.2084) und HLG (Hybrid Log Gamma) mit.

Richtig ist, dass auch dem Vorgänger DLA-X5000 gute HDR-Bilder zu entlocken sind. Beim Test in audiovision 8-2016 kritisierten wir allerdings das dunkle Preset, welches sich nicht einfach mit den normalen Helligkeits- und Kon-trastreglern korrigieren lässt. Erst nach massiven Eingriffen in den Gamma-Menüs sowie einem manuellen Wechsel auf das Farbprofil „BT.2020“ überzeugten uns die Bilder. Wir hofften auf ein Firmware-Update, doch stattdessen kündigte JVC bereits im Februar den Nachfolger DLA-X5500 an: Er kostet keinen Cent mehr und bringt zwei Gamma-kurven für HDR-10 (ST.2084) und HLG (Hybrid Log Gamma) mit.

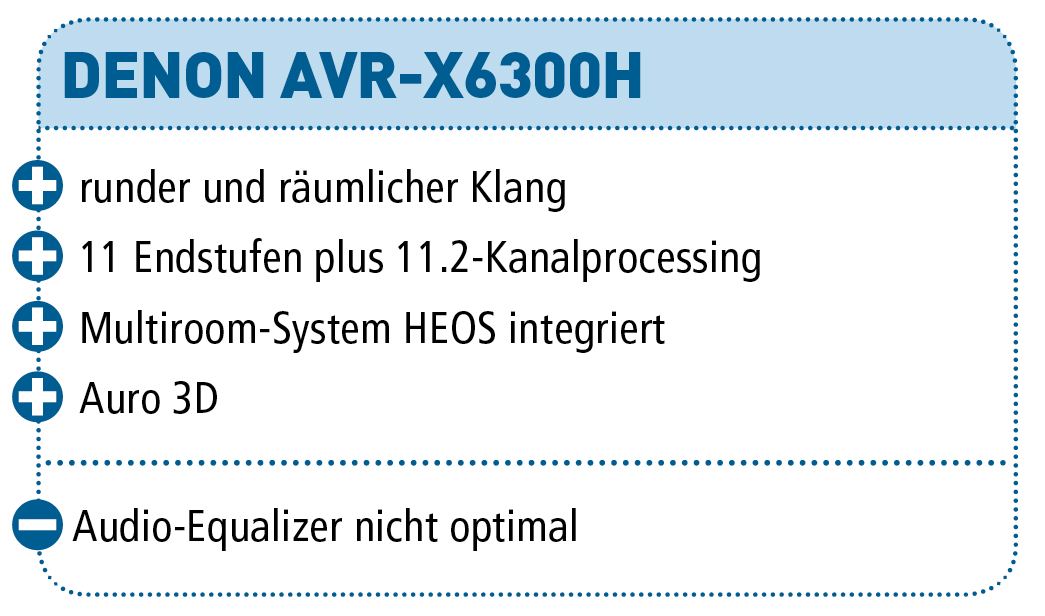

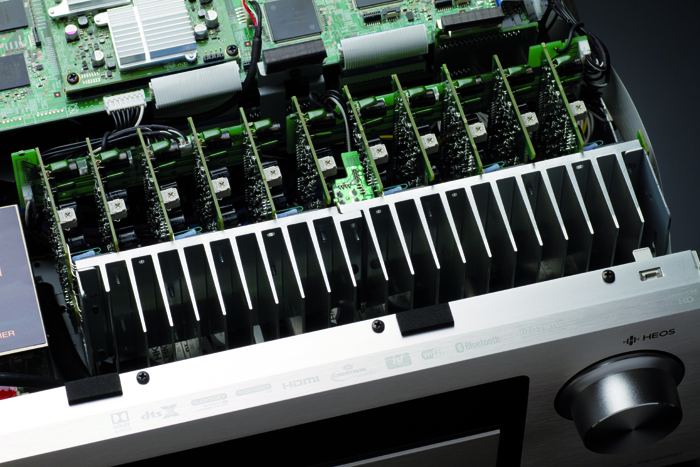

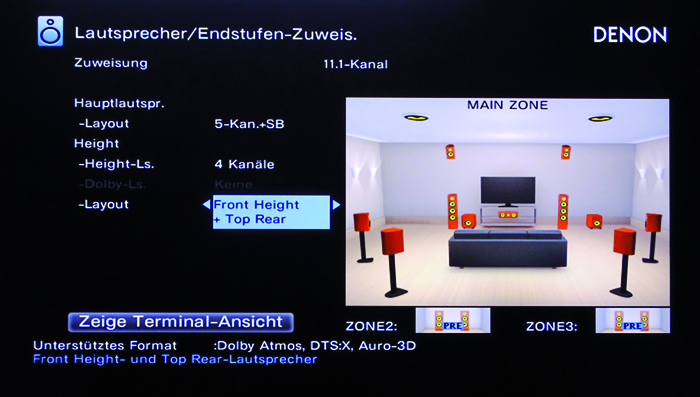

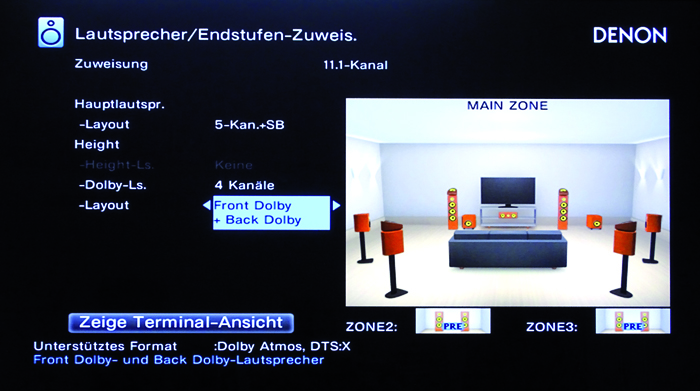

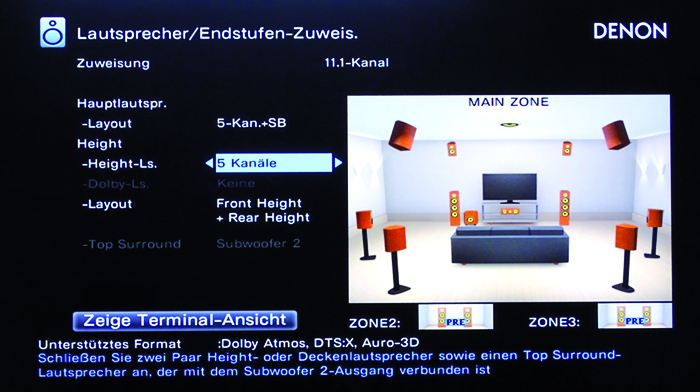

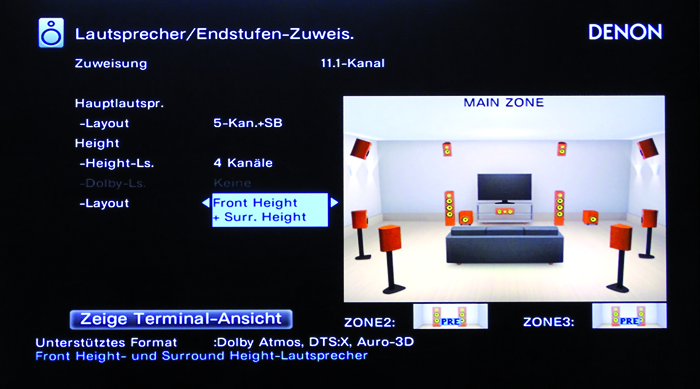

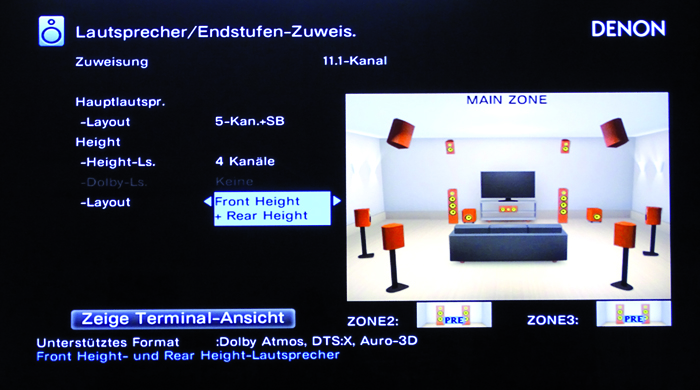

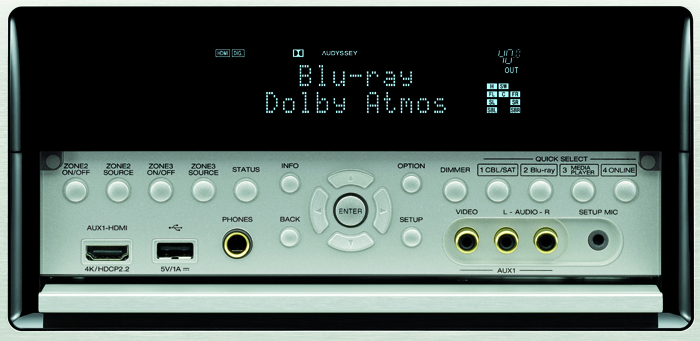

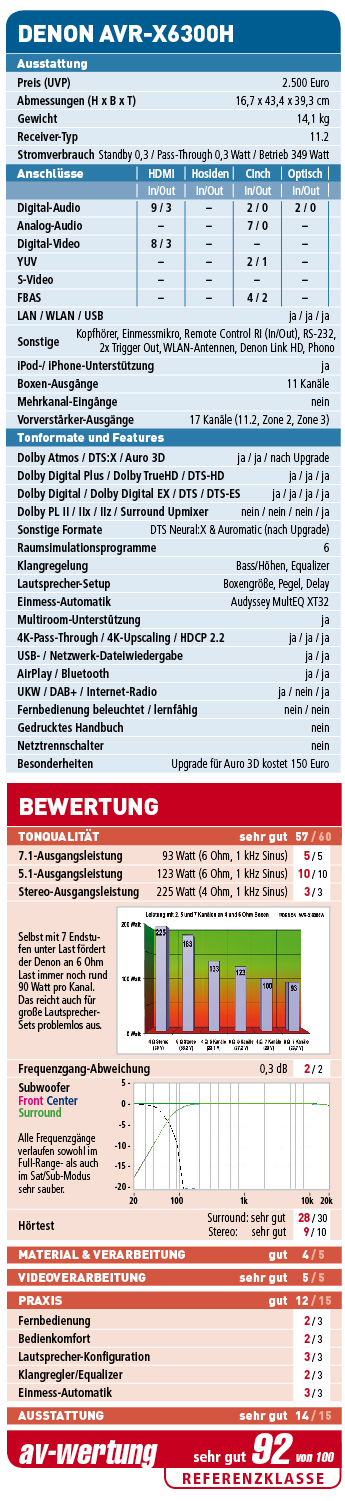

Gleich zwei Premieren feiert Denon mit

Gleich zwei Premieren feiert Denon mit

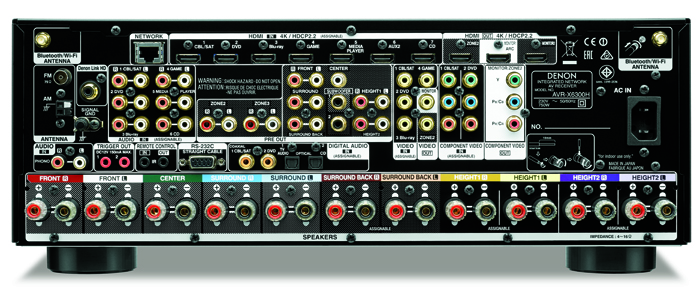

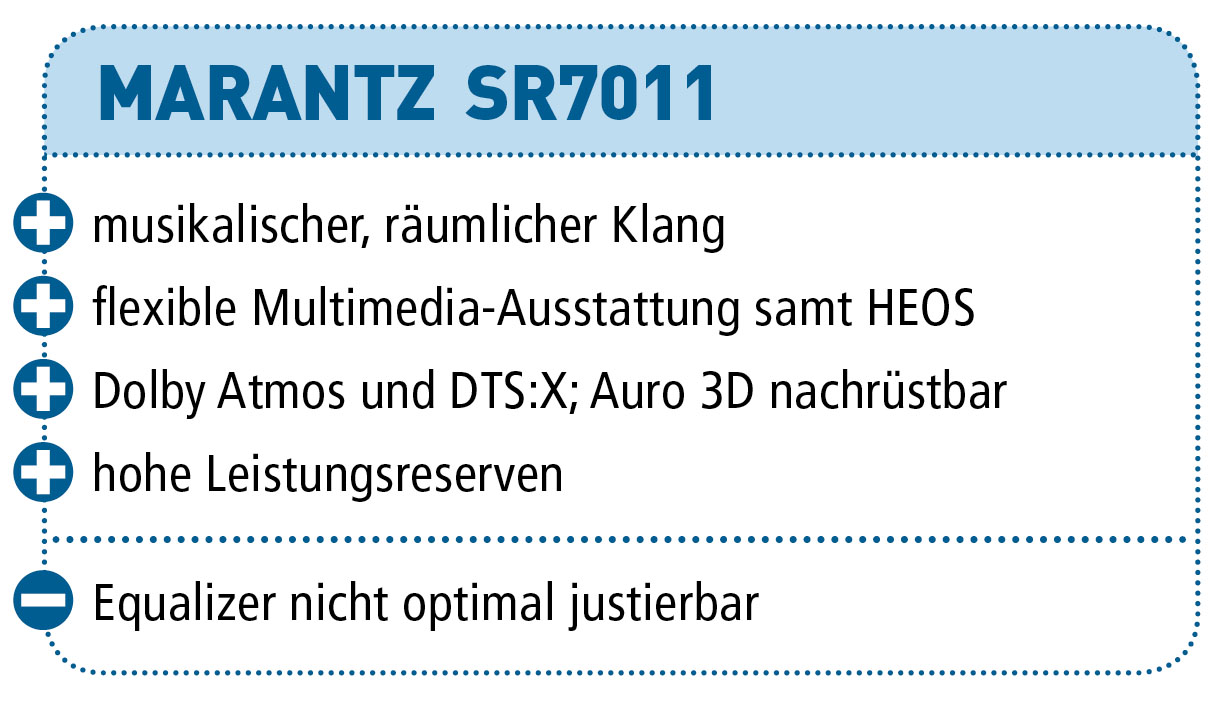

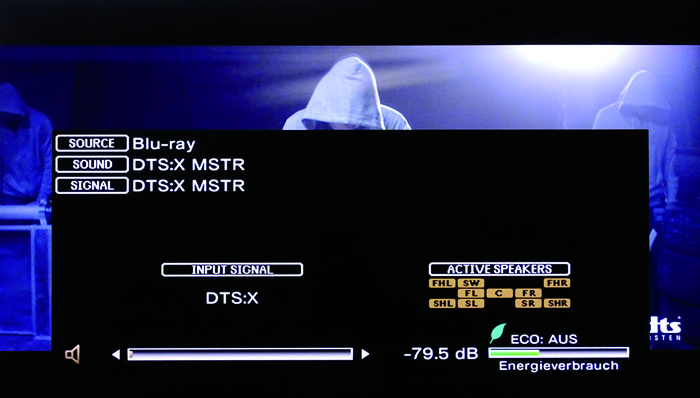

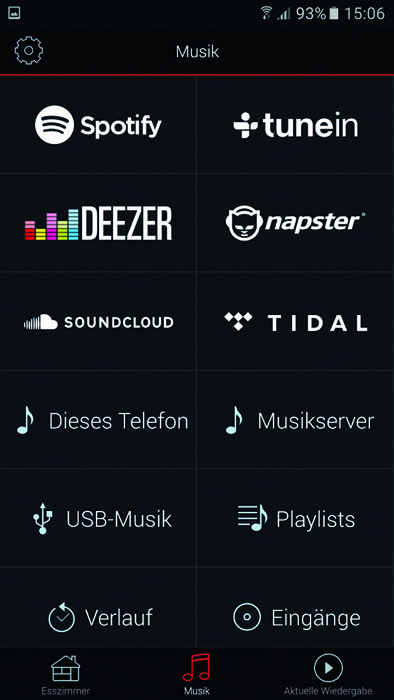

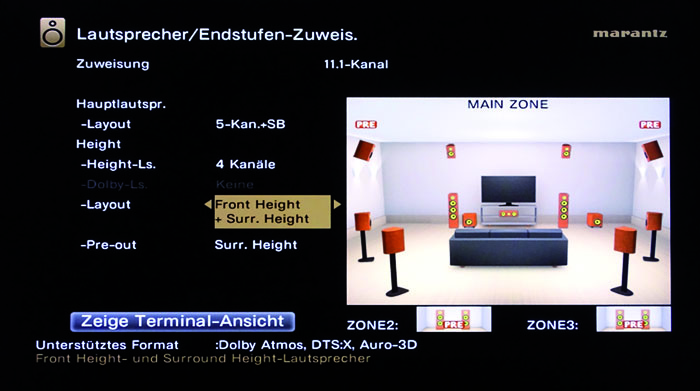

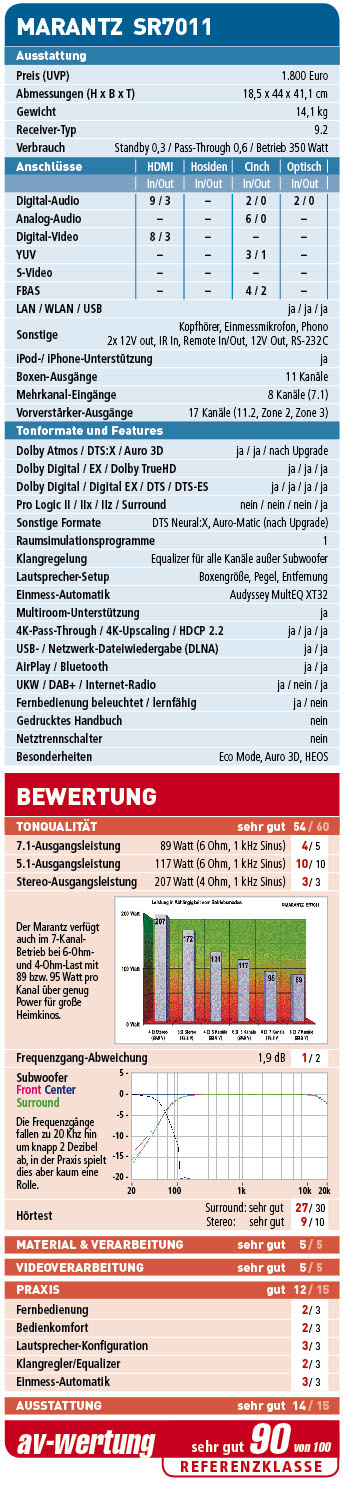

Receiver-Flaggschiff SR7011 mit einem neuen Highlight aufwarten: HEOS. Das flexible Multiroom-Streaming-System war bisher nur in den Schwester-Receivern von Denon zu finden und bereichert jetzt auch die Vernetzungsmöglichkeiten eines Marantz-Receivers.

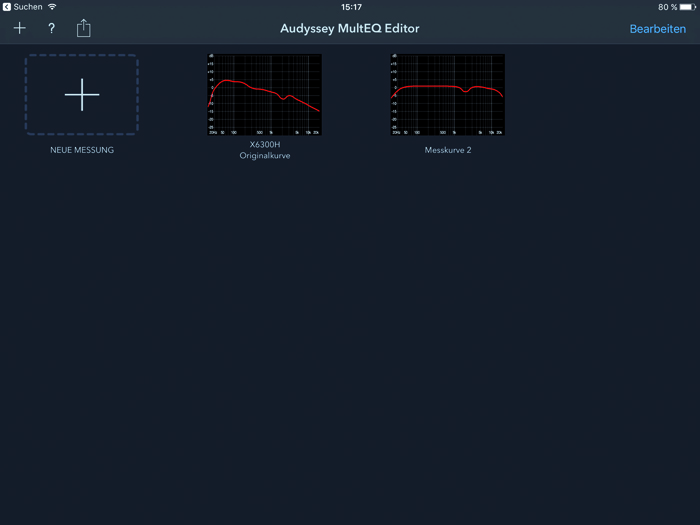

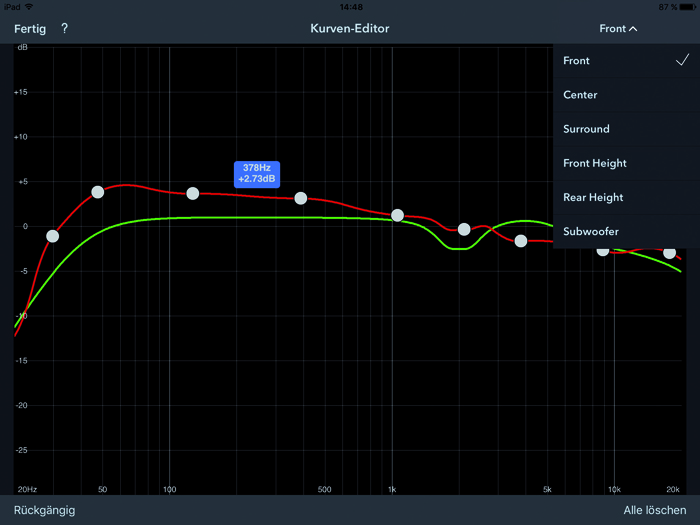

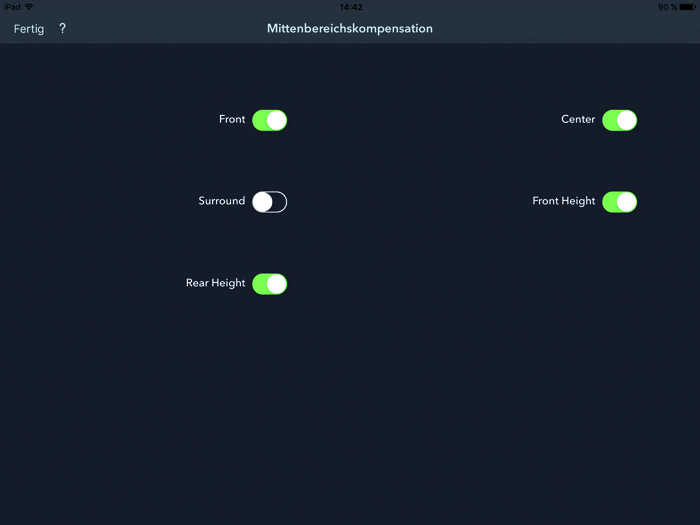

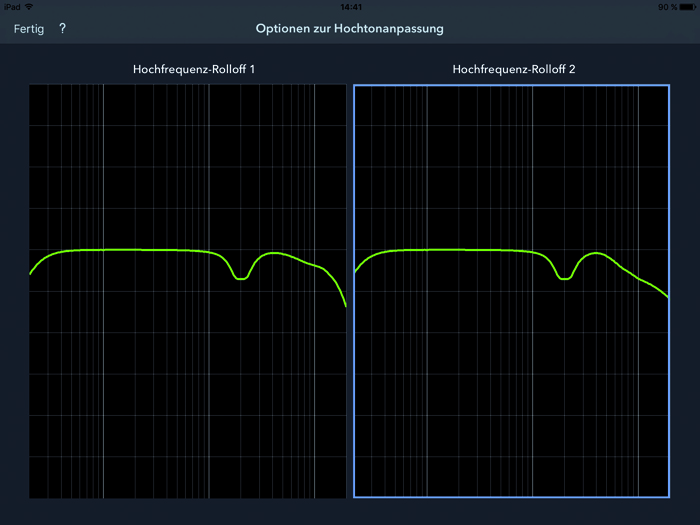

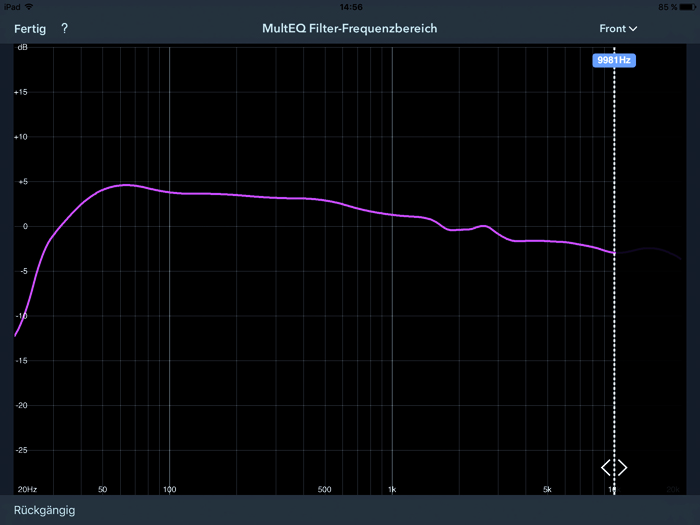

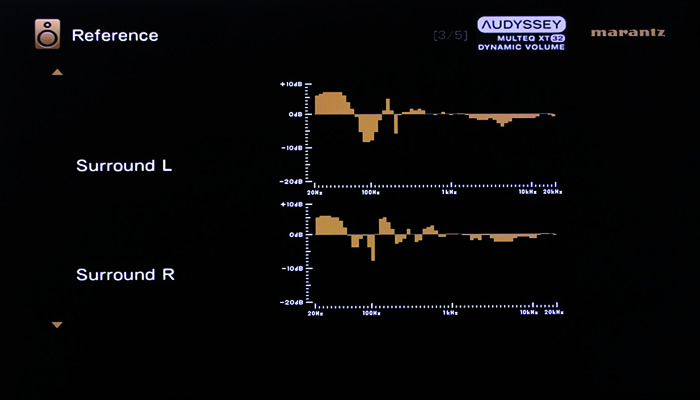

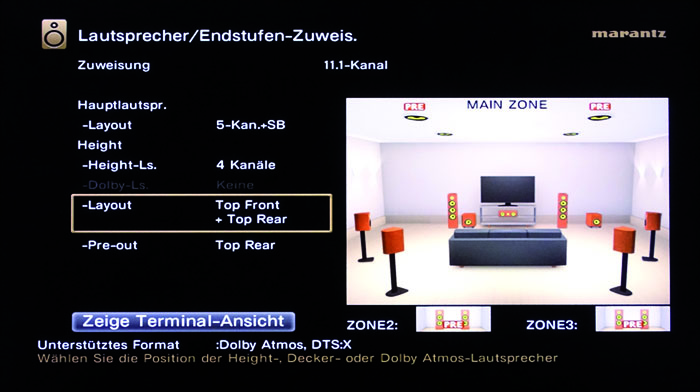

Receiver-Flaggschiff SR7011 mit einem neuen Highlight aufwarten: HEOS. Das flexible Multiroom-Streaming-System war bisher nur in den Schwester-Receivern von Denon zu finden und bereichert jetzt auch die Vernetzungsmöglichkeiten eines Marantz-Receivers.  Im Vergleich zum Vorgängermodell SR7010 (Test in Ausgabe 12-2015) hat der Nachkömmling auch DTS:X ab Werk an Bord, zudem ist der SR7011 kompatibel mit der brandneuen „Audyssey MultEQ Editor“-App zur individuellen Anpassung des Audyssey-Einmess-Systems. Ferner wurden die Anschlüsse der Rückseite sinnvoller angeordnet.

Im Vergleich zum Vorgängermodell SR7010 (Test in Ausgabe 12-2015) hat der Nachkömmling auch DTS:X ab Werk an Bord, zudem ist der SR7011 kompatibel mit der brandneuen „Audyssey MultEQ Editor“-App zur individuellen Anpassung des Audyssey-Einmess-Systems. Ferner wurden die Anschlüsse der Rückseite sinnvoller angeordnet.

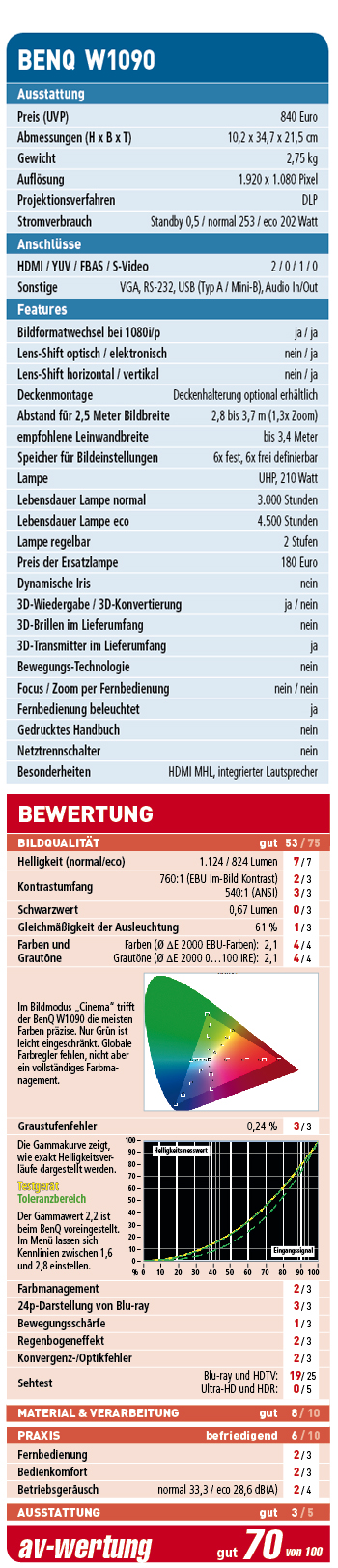

Günstige Projektoren locken gerne mit hohen ANSI-Werten; das schaffen sie aber oft nur auf Kosten der Farbneutralität. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel der 1.300 Euro teure BenQ W2000 mit „CinematicColor“-Technik (Test in audiovision 3-2016). Ähnliches gelingt jetzt sogar dem abgespeckten Bruder W1090, der im Internet schon ab 650 Euro angeboten wird und deshalb ein veritables Schnäppchen ist.

Günstige Projektoren locken gerne mit hohen ANSI-Werten; das schaffen sie aber oft nur auf Kosten der Farbneutralität. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel der 1.300 Euro teure BenQ W2000 mit „CinematicColor“-Technik (Test in audiovision 3-2016). Ähnliches gelingt jetzt sogar dem abgespeckten Bruder W1090, der im Internet schon ab 650 Euro angeboten wird und deshalb ein veritables Schnäppchen ist.

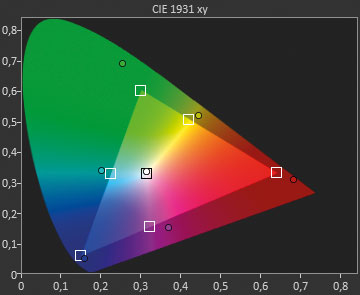

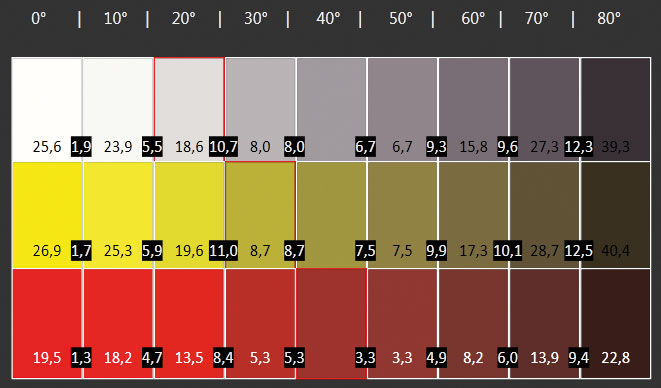

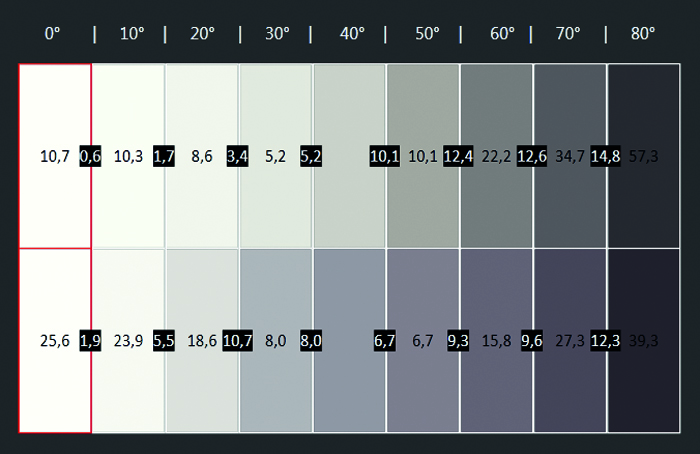

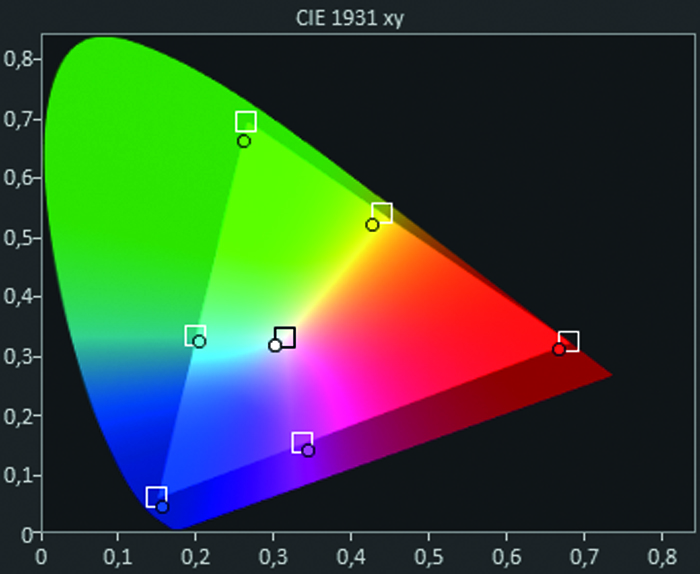

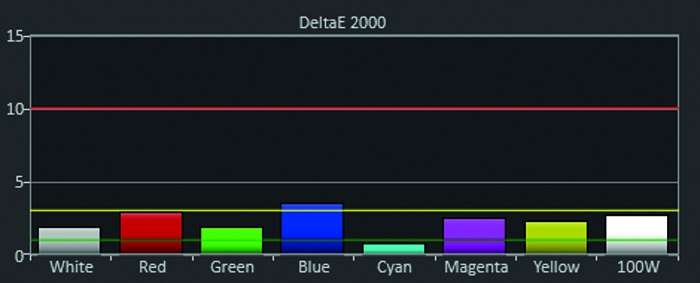

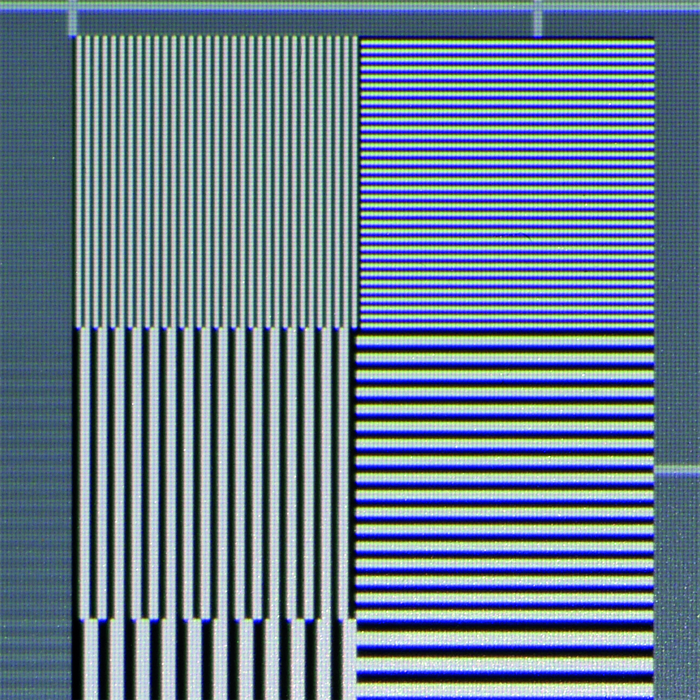

Bis auf das grünstichige Preset „Bright“ liefern alle Bildmodi vernünftige Voreinstellungen und Farben. Am besten gefallen sie im Modus „Cinema“ bei abgeschalteter Brilliant-Color-Funktion. Davon profitiert auch die Farbtemperatur von Graustufen und Weiß (6.590 Kelvin). Bei der Messung aller 33 Farbnuancen fallen bis auf einige Blautöne keine nennenswerten Abweichungen auf – das ergibt volle Punkte in dieser Disziplin.

Bis auf das grünstichige Preset „Bright“ liefern alle Bildmodi vernünftige Voreinstellungen und Farben. Am besten gefallen sie im Modus „Cinema“ bei abgeschalteter Brilliant-Color-Funktion. Davon profitiert auch die Farbtemperatur von Graustufen und Weiß (6.590 Kelvin). Bei der Messung aller 33 Farbnuancen fallen bis auf einige Blautöne keine nennenswerten Abweichungen auf – das ergibt volle Punkte in dieser Disziplin.

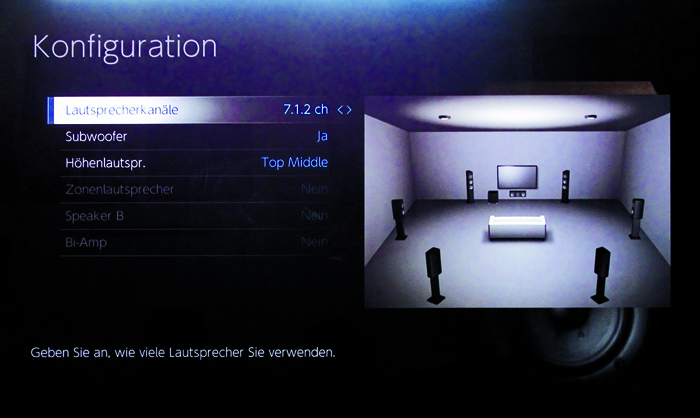

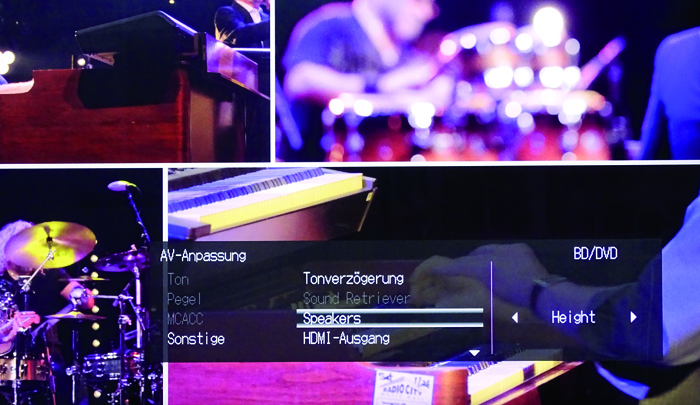

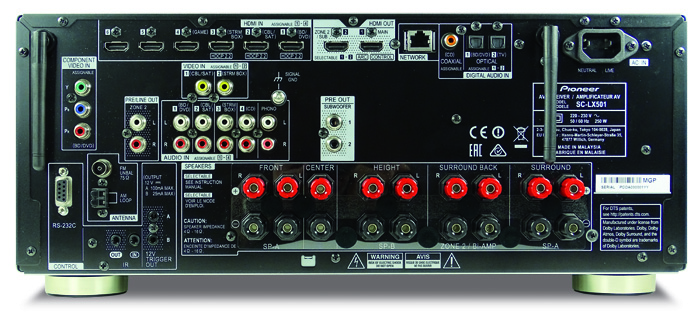

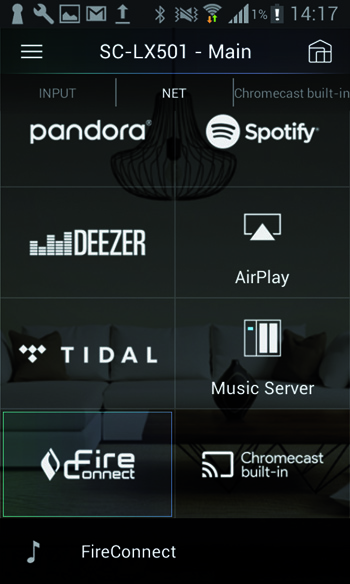

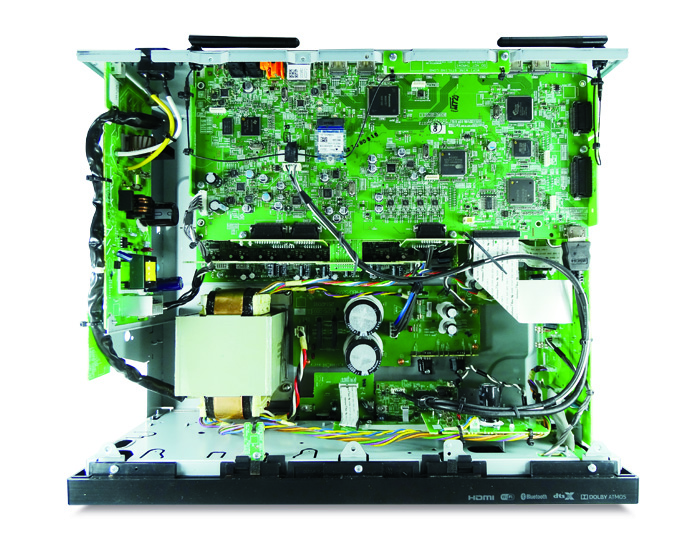

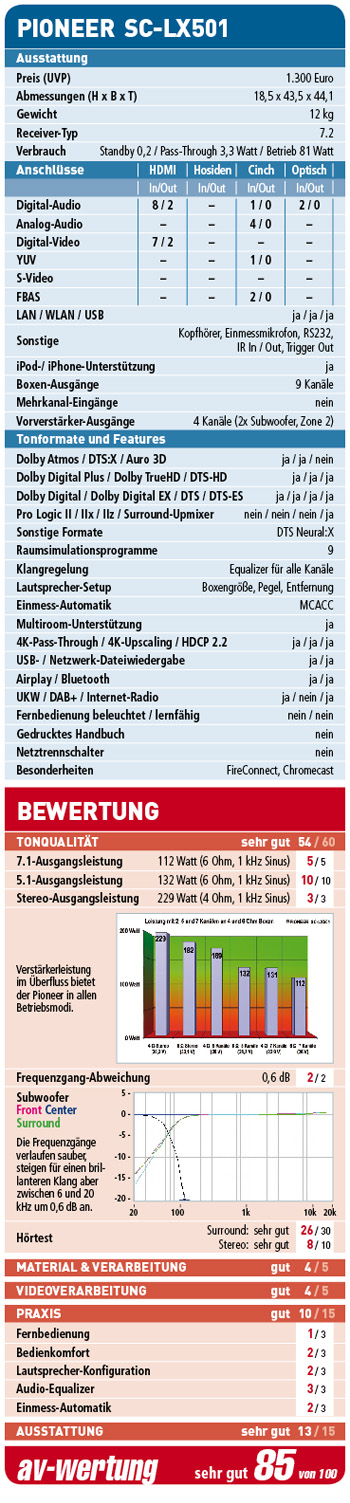

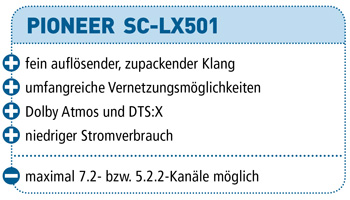

4 verschiedene AV-Receiver offeriert Pioneer derzeit in der edlen SC-Baureihe. Zum 3.000 Euro teuren Flaggschiff LX901 (Test in Ausgabe 11-2016) gesellen sich die Modelle LX801 und SC-LX701 (Test in Heft 3-2017). Der LX501 löst laut Pioneer das ehemals kleinste SC-Modell, den LX59 ab – und überrascht beim Preis: Mit 1.300 Euro kostet der Neuling 400 Euro weniger als sein Vorgänger. Wie kann das sein?

4 verschiedene AV-Receiver offeriert Pioneer derzeit in der edlen SC-Baureihe. Zum 3.000 Euro teuren Flaggschiff LX901 (Test in Ausgabe 11-2016) gesellen sich die Modelle LX801 und SC-LX701 (Test in Heft 3-2017). Der LX501 löst laut Pioneer das ehemals kleinste SC-Modell, den LX59 ab – und überrascht beim Preis: Mit 1.300 Euro kostet der Neuling 400 Euro weniger als sein Vorgänger. Wie kann das sein?