Mit dem Nachfolger für das Theater-500-Set hatte die Entwicklungsabteilung von Teufel keine leichte Aufgabe: Trotz eines eher schmalen Budgets sollte das aus mächtigen Standboxen und großem Subwoofer bestehende Set nicht nur schöner aussehen, sondern auch besser klingen als die Vorgänger-Generation. Und ein exklusives Technik-Schmankerl musste auch noch rein.

Technik

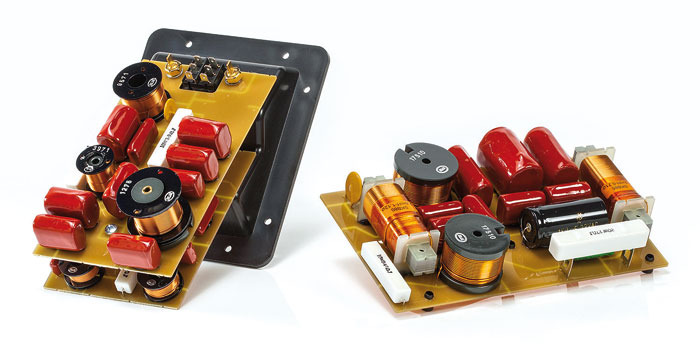

Mit Letzterem hatten die Teufel-Entwickler kein Problem: Der Hochtöner von Front- und Center-boxen bekam ein Waveguide, das den gleichen Durchmesser aufweist wie die Bass- und Tiefmittelton-Chassis. Das lässt nicht nur die Optik einheitlich wirken – zumal dem Waveguide der gleiche Zierring verpasst wurde wie den anderen Treibern – sondern macht auch technisch Sinn (siehe Kasten „Teuflischer Waveguide“). Den Bereich unter dem Hochtöner übernimmt ein Tieftonchassis mit 16 Zentimetern Durchmesser. Dessen Schwingeinheit ist wie ein Kugelabschnitt geformt, was im Grunde nicht weniger resonanzanfällig als ein normaler Konus ist, aber auf eine Staubschutzkalotte völlig verzichten kann – und genau diese führt allzu häufig ein unerwünschtes resonierendes Eigenleben.

Mit Letzterem hatten die Teufel-Entwickler kein Problem: Der Hochtöner von Front- und Center-boxen bekam ein Waveguide, das den gleichen Durchmesser aufweist wie die Bass- und Tiefmittelton-Chassis. Das lässt nicht nur die Optik einheitlich wirken – zumal dem Waveguide der gleiche Zierring verpasst wurde wie den anderen Treibern – sondern macht auch technisch Sinn (siehe Kasten „Teuflischer Waveguide“). Den Bereich unter dem Hochtöner übernimmt ein Tieftonchassis mit 16 Zentimetern Durchmesser. Dessen Schwingeinheit ist wie ein Kugelabschnitt geformt, was im Grunde nicht weniger resonanzanfällig als ein normaler Konus ist, aber auf eine Staubschutzkalotte völlig verzichten kann – und genau diese führt allzu häufig ein unerwünschtes resonierendes Eigenleben.

Als Material für die im Hauptlautsprecher T500 F16 einmal und im Center T500 C16 zweimal eingesetzte Membran verwendet Teufel dunkel gefärbtes Kevlar-Gewebe. Das gleiche Material setzen die Berliner in den konventionellen Tieftönern der Standboxen ein, diesmal mit einer weichen Kunststoff-Staubschutzkappe. Für die Wok-Membran verwendet Teufel recht kleinteilig verwebte Kunstharz- Kohlefaser-Stränge, was für hohe Steifigkeit, hohe innere Dämpfung und damit geringe Resonanzen im Arbeitsbereich sorgen soll.

Die Surroundboxen T500 S16 fertigt Teufel als Dipol-Lautsprecher mit der gleichen Bestückung – ein 13-Zentimeter-Bass und eine 25-Millimeter-Kalotte – auf Front- und Rückseite. Sie lassen sich per Schalter im Anschlussterminal auf Mono-Pol umschalten, die hinteren Treiber werden dann komplett deaktiviert.

Der Sub US 8112/1 SW bringt ein mächtiges 30-Zentimeter-Chassis mit, der integrierte Verstärker treibt es mit maximal 250 Watt Leistung an. Das ist für die Bauweise mit großem Volumen, das eine Tiefbass-Anhebung überflüssig macht, mehr als ausreichend. Die beiden schlitzförmigen Bassreflexöffnungen sind in der Gehäuse-Unterseite montiert. Diese hält den Abstand zum Fußboden mit vier resonanzdämpfenden Füßen.

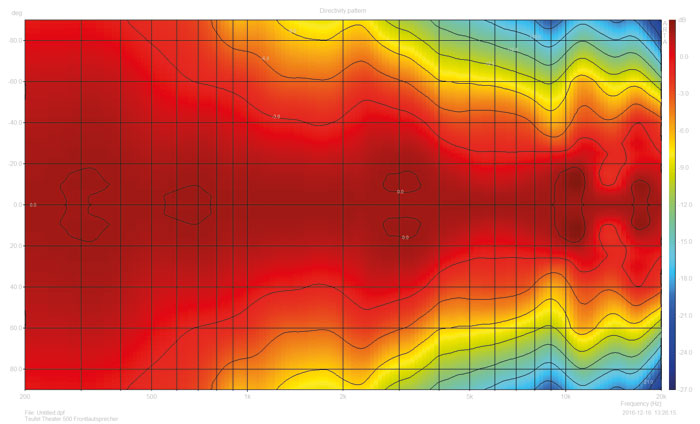

Da das Richtverhalten einer Lautsprecher-Membran und eines Waveguides in erster Linie von dessen Größe abhängt, ist dagegen zunächst mal kein Kraut gewachsen. Wenn man aber mit Hilfe eines sogenannten Waveguides – einer vor die Membran gesetzten hornartigen Schallführung – die Abstrahlfläche eines Hochtöners virtuell erhöht, kann der Übergang bei der Trennfrequenz gleichmäßiger gestaltet werden. Das gelingt erst recht, wenn man – wie Teufel – den Durchmesser des Waveguides genauso groß wählt wie den der Bassmembran.

Ein solches Waveguide hat weitere Vorteile: Beispielsweise erhöht es den Wirkungsgrad des Hochtöners, was Belastbarkeit und Maximalpegel optimiert. Zudem versetzt es das akustische Zentrum des Hochtöners nach hinten und bringt es näher an das des Tieftöners. So erreicht der Schall aus beiden Chassis die Zuhörer nahezu gleichzeitig, was günstig für Räumlichkeit und Ortbarkeit sein kann.

Das Hochtöner-Waveguide des Teufel-Hochtöners ist exakt so groß wie der Tiefmitteltöner.

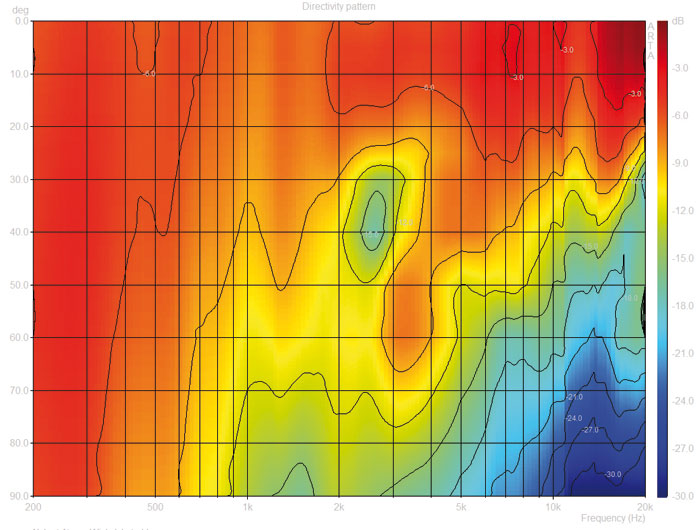

Einen ausgewogenen Verlauf des Rundstrahlverhaltens bewirkt das Teufel Waveguide, hier im Frontlautsprecher T500 F16.

Tonqualität Surround

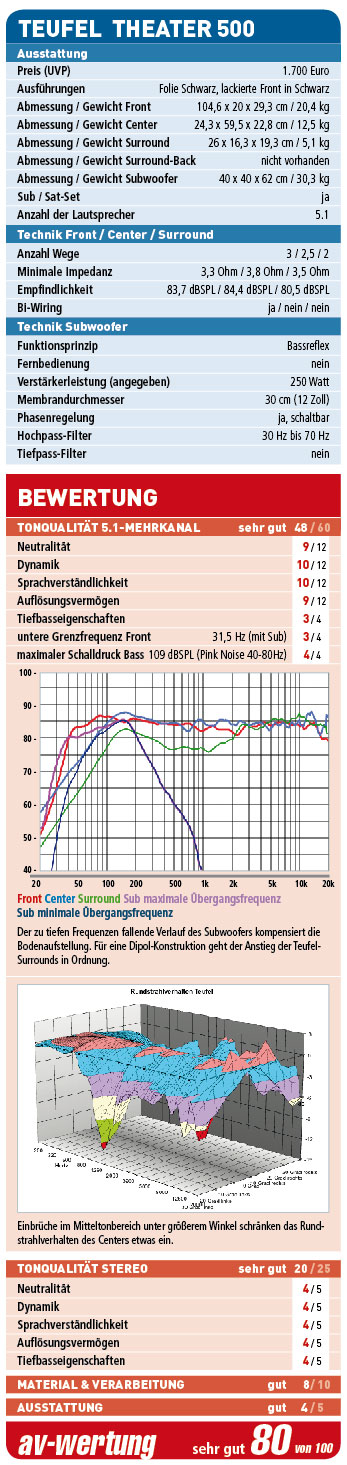

Unsere Messungen des Subwoofers zeigen einen zu tiefen Tönen leicht fallenden Frequenzgang. Das macht Sinn, denn es gleicht die durch die Aufstellung auf dem Boden verursachte Anhebung aus. Mit einer unteren Grenzfrequenz von 34,7 Hertz spielt der Teufel-Sub nicht atemberaubend tief, lässt aber im Gegenzug auf erhöhte Präzision durch den verringerten Membranhub hoffen. Am nicht optimalen Rundstrahlverhalten des Centers – im Mitteltonbereich gibt es unter größeren Winkeln einige deutliche Einbrüche zu verzeichnen – ist nicht der sauber arbeitende Hochtöner-Waveguide schuld, sondern einmal mehr die quergelegte Bauweise, bei der solche Effekte nahezu unvermeidlich sind. Die Frequenzgänge von Front und Center weisen kaum Unregelmäßigkeiten auf. Der höhenbetonte Verlauf der Surroundbox geht in Ordnung, da er als Dipol nicht direkt auf den Hörplatz ausgerichtet wird und so Verluste durch Absorption im Raum ausgeglichen werden.

Im Hörraum sollte das Teufel-Set zunächst unter Beweis stellen, wie es mit dynamischem Heimkino-Material zurechtkommt. Das Ergebnis: aber sowas von! Die Abschleppwagen-Szene aus „Terminator – Die Erlösung“ knallt das System richtig überzeugend in den Raum, und zwar auch bei XXL-Pegeln. Der Bass kommt mit großer Durchsetzungskraft, behält aber immer die Übersicht und bleibt präzise. Die laut Frequenzgangmessung fehlenden anderthalb Oktaven ganz unten wurden von den Testern nicht wirklich vermisst.

Das Theater-500-Set ist aber nicht nur für die Krachbumm-Fraktion gedacht, wie es hingebungsvoll mit „They can‘t Take That Away From Me“ von Jane Monheit und John Pizarelli von der Blu-ray „Legends Of Jazz“ demonstriert: Das Set stellt Instrumente und Stimme säuberlich im Raum auf und bietet dabei eine schön dreidimensionale Darstellung. Monheits Stimme kommt kaum verfärbt und angenehm detailreich beim Zuhörer an.

Dass sie neben der Grob- auch die Feindynamik beherrscht, demonstriert die Kombi ferner mit „Listen Up!“, bei dem der Jazz-Drummer Omar Hakim eine illustre Riege hervorragender Musiker um sich versammelt hat, die dieses Stück live im Studio einspielen. Prima, wie die Berliner hier das Drumset mit Wucht präsentieren, dabei aber auch die feinen Details des Gitarren- und Keyboardspiels wie selbstverständlich aus dem Ärmel schütteln.

Tonqualität Stereo

Der teuflische Spaß geht im Stereo-Betrieb unbegrenzt weiter. Die T500 F16 arbeiten Details präzise heraus, überzeugen aber auch mit hoher Musikalität, die bei den Zuhörern ein wohliges Gefühl hinterlässt. Joe Bonamassas „Different Shades of Blue“ zum Beispiel bringen sie mit Gefühl und fächern das Bild in Breite und Tiefe glaubwürdig auf. Mit ihrem satten Bass kommen sie zudem problemlos ohne Subwoofer-Unterstützung aus. mino

Sauber verarbeitet sind die folierten Gehäuse des Theater-500-Sets von Teufel. Die abgesetzten Fronten versah der Hersteller mit edel wirkendem Schleiflack.

Der Testbericht Teufel Theater 500 (Gesamtwertung: 80, Preis/UVP: 1700 Euro) ist in audiovision Ausgabe 2-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Teufel Theater 500 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

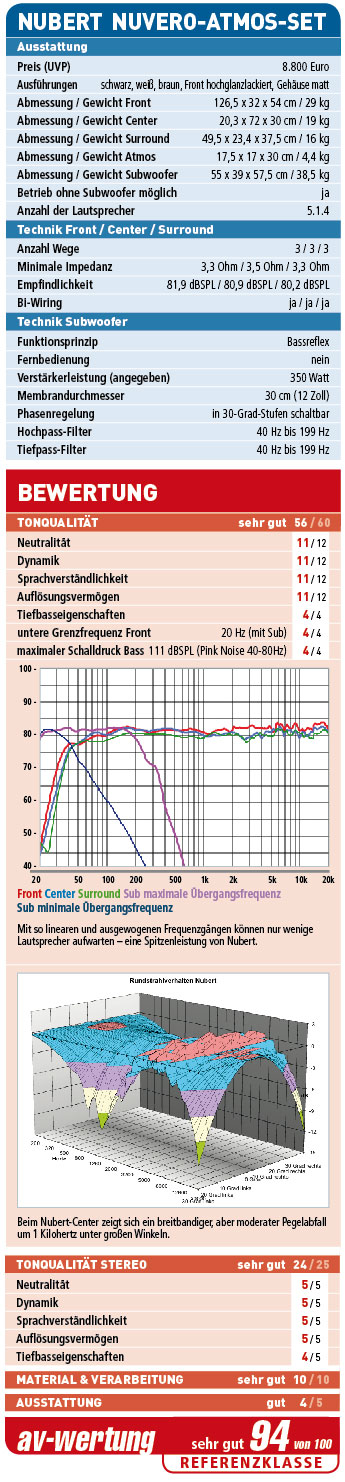

Besagte Standbox enthält grundsätzlich die gleiche aufwändige Technik wie ihre größeren Brüder, aller-dings in geringerer Anzahl: Statt vier Tieftönern mit 18 Zentimetern Durchmesser bringt die nuVero 110 nur deren drei mit, die zudem mit 15 Zentimetern etwas kleiner ausfallen. Die beiden Mitteltöner in BMR-Technologie, die die 25-Millimeter-Hochtonkalotte in die Mitte nehmen, kommen auch hier zum Einsatz. Damit sorgen die Entwickler für ein vertikal sehr definiertes Abstrahlverhalten im Mitteltonbereich, das den Schall hauptsächlich nach vorn konzentriert und nur wenig zu Decke und Boden gelangen lässt.

Besagte Standbox enthält grundsätzlich die gleiche aufwändige Technik wie ihre größeren Brüder, aller-dings in geringerer Anzahl: Statt vier Tieftönern mit 18 Zentimetern Durchmesser bringt die nuVero 110 nur deren drei mit, die zudem mit 15 Zentimetern etwas kleiner ausfallen. Die beiden Mitteltöner in BMR-Technologie, die die 25-Millimeter-Hochtonkalotte in die Mitte nehmen, kommen auch hier zum Einsatz. Damit sorgen die Entwickler für ein vertikal sehr definiertes Abstrahlverhalten im Mitteltonbereich, das den Schall hauptsächlich nach vorn konzentriert und nur wenig zu Decke und Boden gelangen lässt.

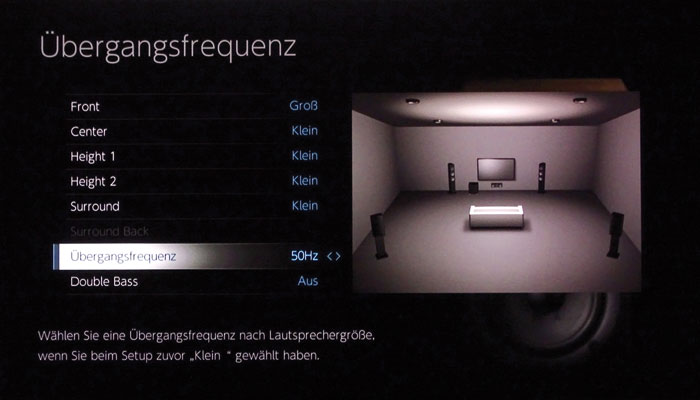

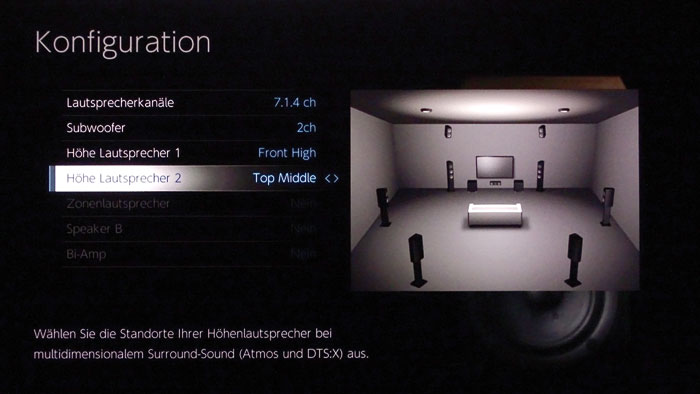

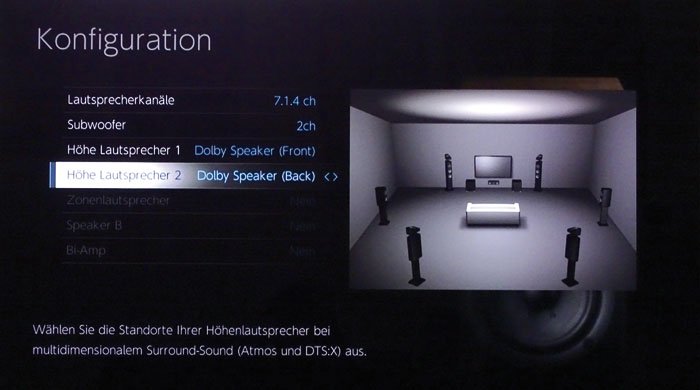

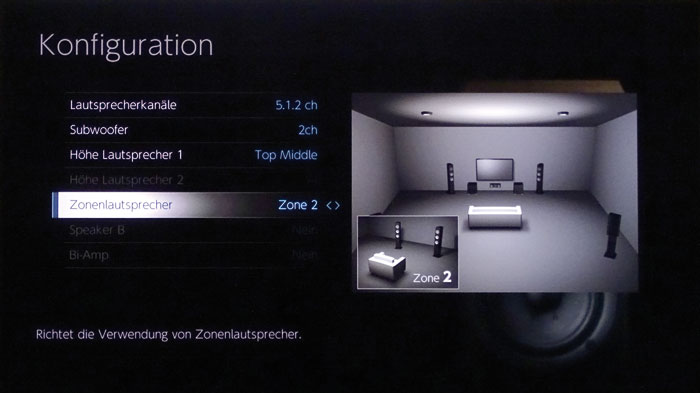

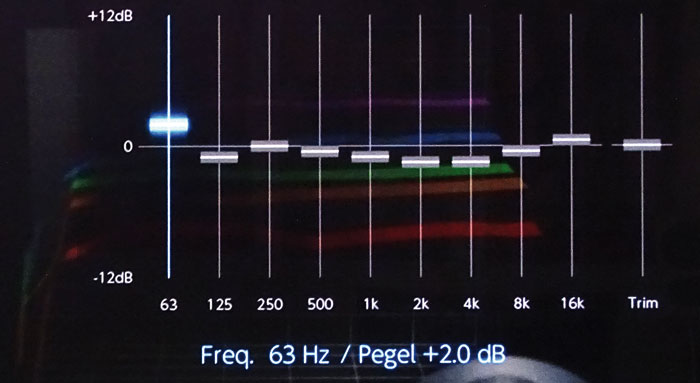

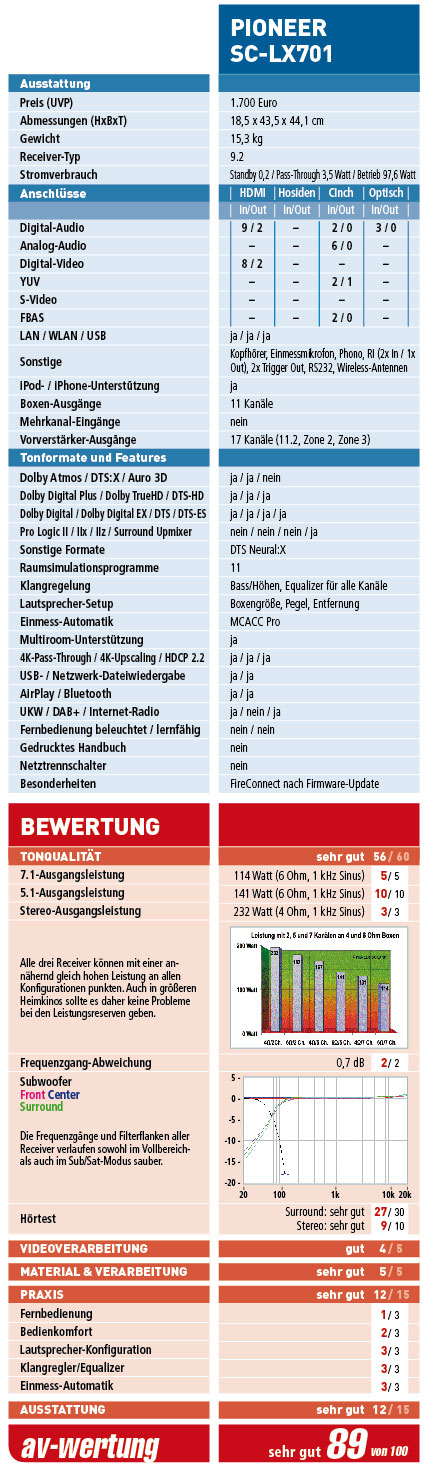

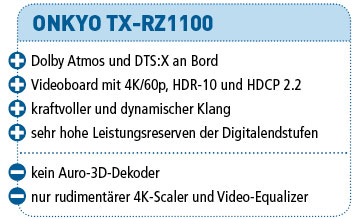

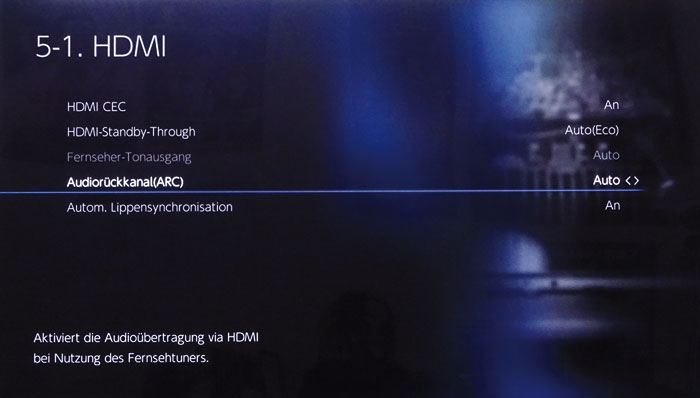

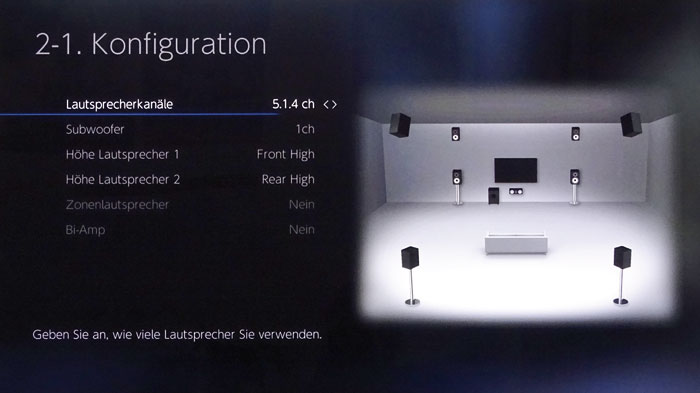

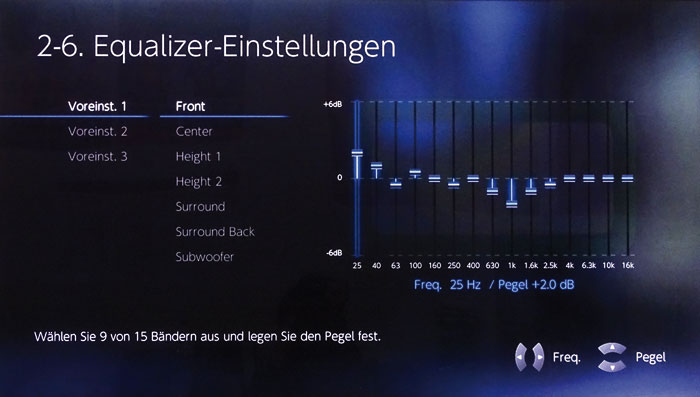

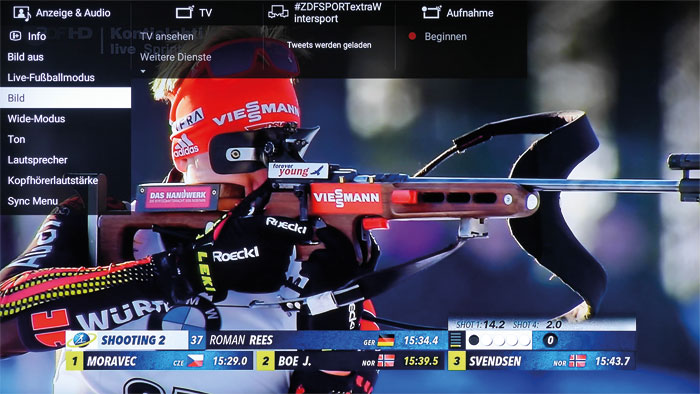

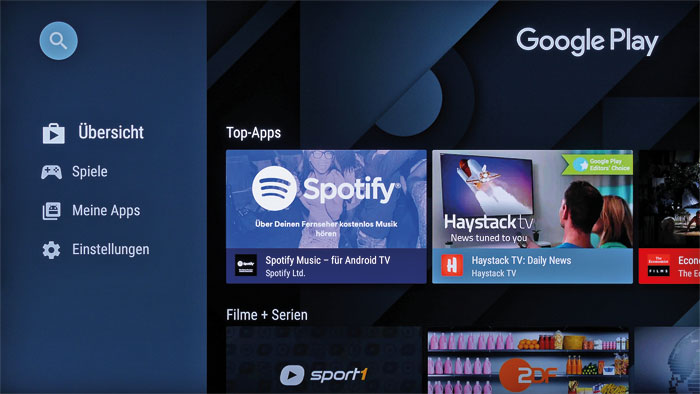

In Sachen 3D-Sound sind Decoder für Dolby Atmos und DTS:X an Bord, Auro 3D bleibt hingegen den Mitbewerber-Modellen von Denon und Marantz vorbehalten. Trotz gegenüber dem Vorgänger unverändertem Preis von 1.700 Euro integrierten die Pioneer-Ingenieure einige Neuerungen bzw. Verbesserungen. Zur optimierten Ausstattung zählen eine bessere Menüführung, eine neue Fernbedienung sowie das Wireless-Multi-room-System „FireConnect“, dessen Einbindung via Firmware-Update allerdings noch auf sich warten lässt. Auch die auf der IFA angekündigten Updates für Google Cast und weitere Musik-Streaming-Dienste stehen noch aus.

In Sachen 3D-Sound sind Decoder für Dolby Atmos und DTS:X an Bord, Auro 3D bleibt hingegen den Mitbewerber-Modellen von Denon und Marantz vorbehalten. Trotz gegenüber dem Vorgänger unverändertem Preis von 1.700 Euro integrierten die Pioneer-Ingenieure einige Neuerungen bzw. Verbesserungen. Zur optimierten Ausstattung zählen eine bessere Menüführung, eine neue Fernbedienung sowie das Wireless-Multi-room-System „FireConnect“, dessen Einbindung via Firmware-Update allerdings noch auf sich warten lässt. Auch die auf der IFA angekündigten Updates für Google Cast und weitere Musik-Streaming-Dienste stehen noch aus.

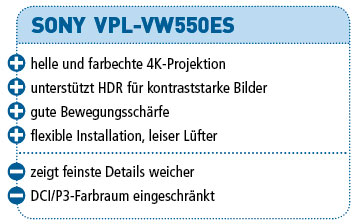

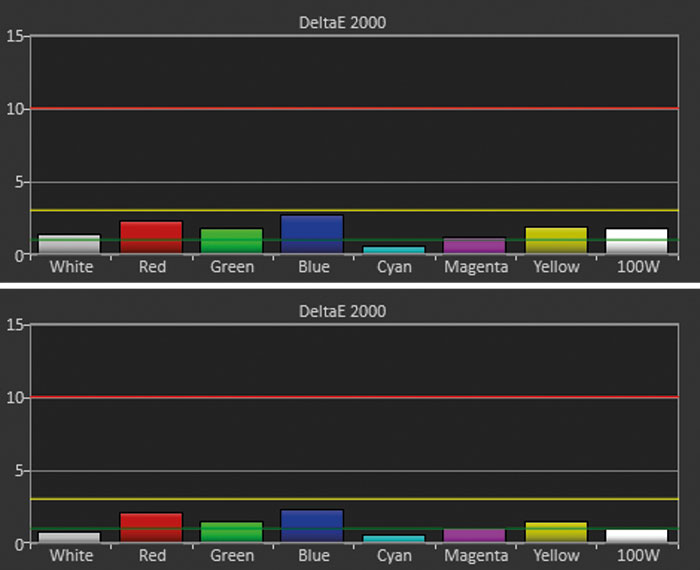

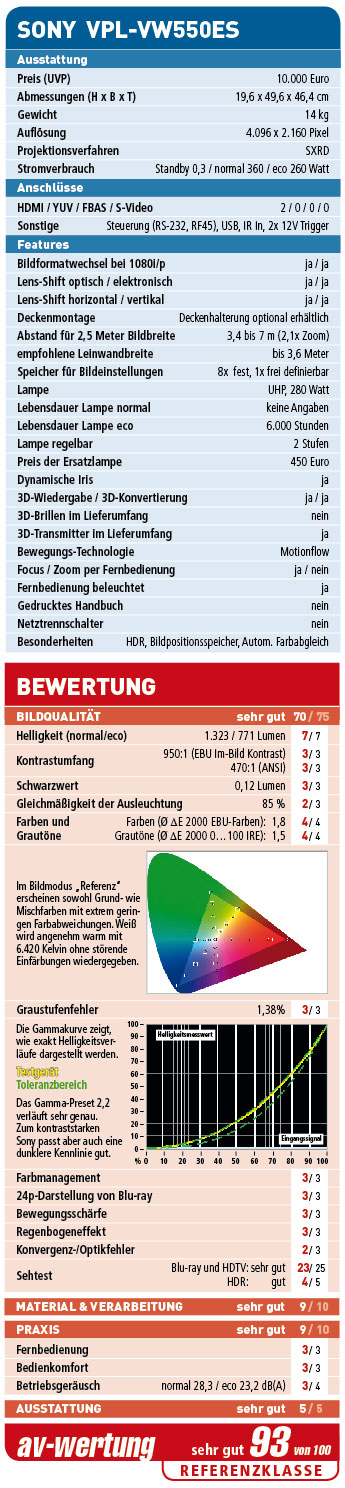

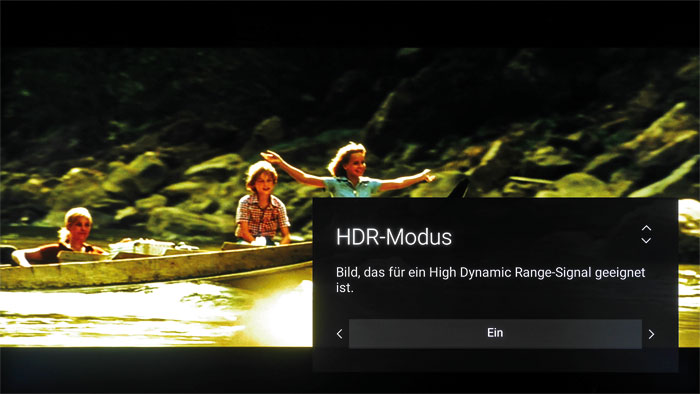

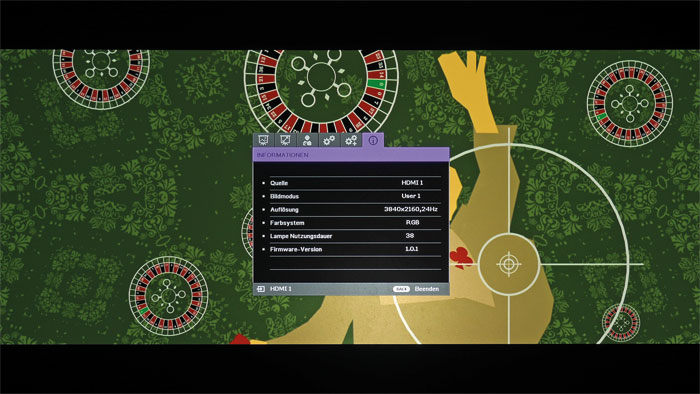

Den VPL-VW550ES gibt es in Schwarz oder Weiß, passend für dunkle Heimkinos sowie hell eingerichtete Wohnzimmer. Dort hängt der vergleichsweise kompakte und elegante 4K-Projektor unauffällig an der Decke. Äußerlich gleicht er dem Vorgänger VPL-VW520ES aufs Haar und hat von ihm auch die 280 Watt starke Lampe geerbt. Sie soll im Eco-Modus bis zu 6.000 Stunden lang halten, kostet allerdings stolze 446 Euro; leider nennt Sony selbst auf Nachfrage keine Zahl für den Betrieb mit voller Leistung. Lediglich 60 Euro zahlen 3D-Freunde für die batteriebetriebene HF-Brille TDG-BT500A.

Den VPL-VW550ES gibt es in Schwarz oder Weiß, passend für dunkle Heimkinos sowie hell eingerichtete Wohnzimmer. Dort hängt der vergleichsweise kompakte und elegante 4K-Projektor unauffällig an der Decke. Äußerlich gleicht er dem Vorgänger VPL-VW520ES aufs Haar und hat von ihm auch die 280 Watt starke Lampe geerbt. Sie soll im Eco-Modus bis zu 6.000 Stunden lang halten, kostet allerdings stolze 446 Euro; leider nennt Sony selbst auf Nachfrage keine Zahl für den Betrieb mit voller Leistung. Lediglich 60 Euro zahlen 3D-Freunde für die batteriebetriebene HF-Brille TDG-BT500A.

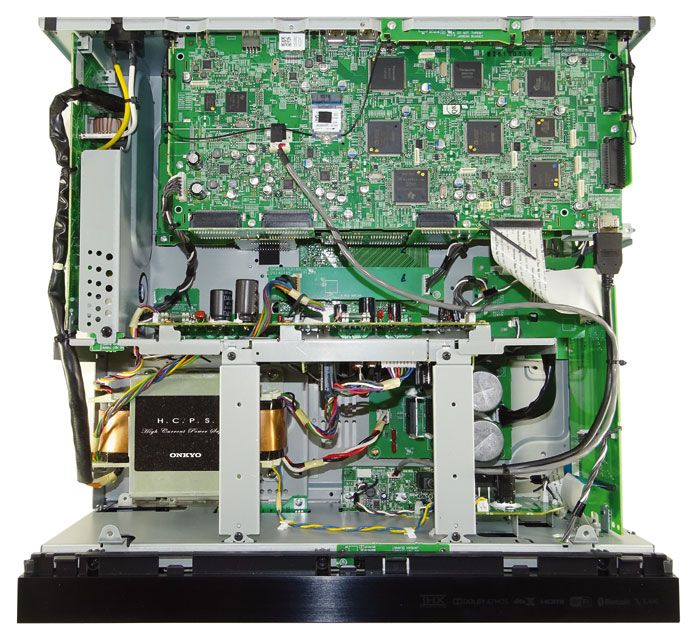

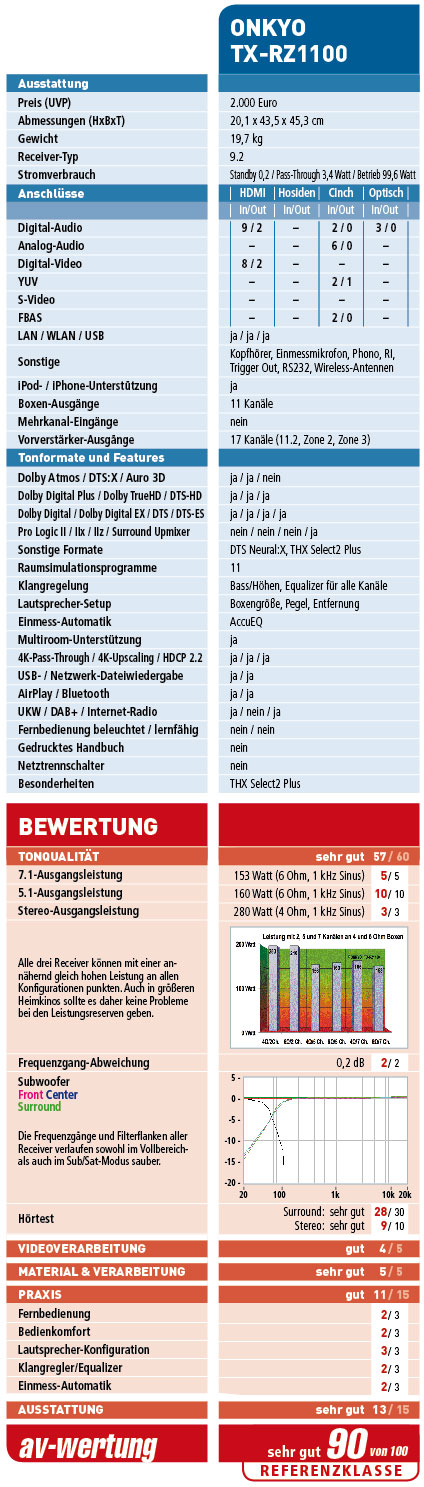

Am Material und seiner Verarbeitung jedenfalls nicht. Auch optisch gleichen sich die Boliden wie ein Ei dem anderen, und das ist gut so. Die wertige Aluminium-Front samt aus dem Vollen gefräster Alu-Frontklappe sowie das kantige Rechteck-Design gefielen uns schon beim TX-RZ3100. Der riesige Lautstärkeregler lief bei unserem Testgerät rund, dürfte aber ruhig noch etwas satter drehen. Hinter der Frontklappe stecken neben wichtigen Bedientasten ein Front-HDMI-Eingang, der Kopfhörer-Ausgang und die Buchse für das Einmess-Mikrofon. Der USB-Port befindet sich an der Rückseite des Gehäuses, was die Zugänglichkeit nicht gerade fördert. Das einzeilige, grün schimmernde Punkt-matrix-Display lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen und offeriert eine separate Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige.

Am Material und seiner Verarbeitung jedenfalls nicht. Auch optisch gleichen sich die Boliden wie ein Ei dem anderen, und das ist gut so. Die wertige Aluminium-Front samt aus dem Vollen gefräster Alu-Frontklappe sowie das kantige Rechteck-Design gefielen uns schon beim TX-RZ3100. Der riesige Lautstärkeregler lief bei unserem Testgerät rund, dürfte aber ruhig noch etwas satter drehen. Hinter der Frontklappe stecken neben wichtigen Bedientasten ein Front-HDMI-Eingang, der Kopfhörer-Ausgang und die Buchse für das Einmess-Mikrofon. Der USB-Port befindet sich an der Rückseite des Gehäuses, was die Zugänglichkeit nicht gerade fördert. Das einzeilige, grün schimmernde Punkt-matrix-Display lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen und offeriert eine separate Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige.

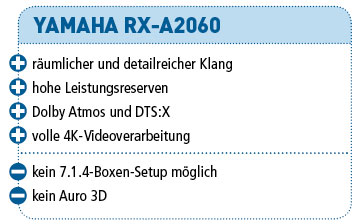

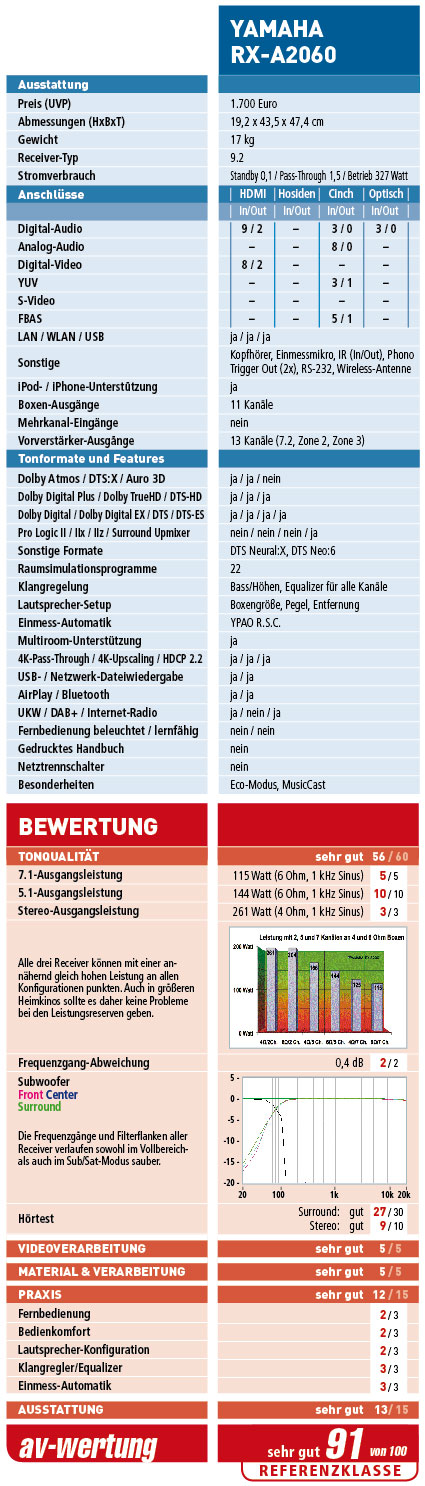

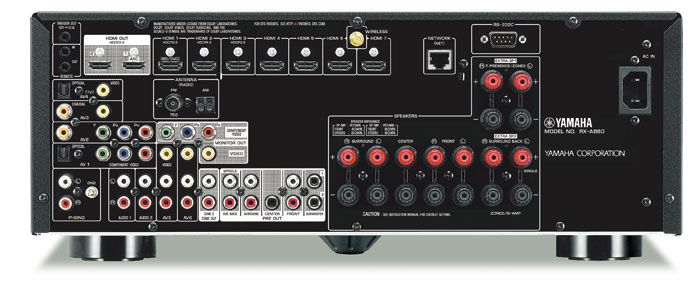

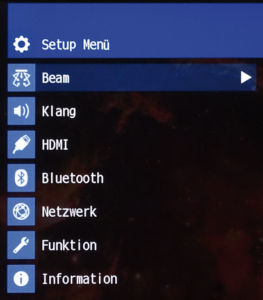

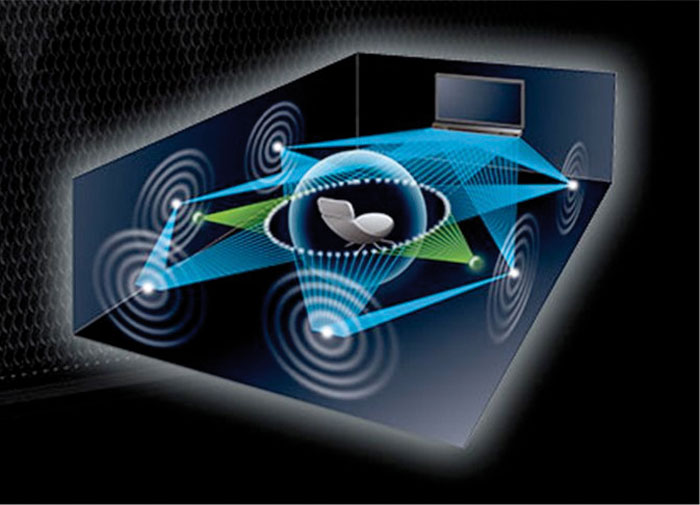

Praktisch keine Veränderungen gab es auf der Geräterückseite des 9-Kanal-Receivers, Anschlüsse fielen weder weg noch kamen welche hinzu. Dies betrifft auch den 7.2-Pre-out, der keine Höhenkanäle berücksichtigt. Damit bleiben vollwertige 3D-Ton-Setups mit 7.2.4-Kanälen Yamahas Spitzenmodell RX-A3060 vorbehalten. Für 700 Euro Aufpreis bekommt man beim Flaggschiff-Receiver zwar auch nur 9 Endstufen, dafür sorgt ein dritter DSP-Chip für mehr Rechenpower, die es erlaubt, Yamahas eigene „Cinema DSP“-Raumklang-Programme auch auf nativen Dolby-Atmos- und DTS:X-Ton anzuwenden. Mit Auro-3D-Ton kann derzeit leider kein Yamaha-Receiver dienen. Ausreichend vorhanden sind dagegen HDMI-Buchsen sowie analoge und digitale AV-Schnittstellen; Vinyl-Freunde dürfen sich zudem über den Phono-Eingang freuen.

Praktisch keine Veränderungen gab es auf der Geräterückseite des 9-Kanal-Receivers, Anschlüsse fielen weder weg noch kamen welche hinzu. Dies betrifft auch den 7.2-Pre-out, der keine Höhenkanäle berücksichtigt. Damit bleiben vollwertige 3D-Ton-Setups mit 7.2.4-Kanälen Yamahas Spitzenmodell RX-A3060 vorbehalten. Für 700 Euro Aufpreis bekommt man beim Flaggschiff-Receiver zwar auch nur 9 Endstufen, dafür sorgt ein dritter DSP-Chip für mehr Rechenpower, die es erlaubt, Yamahas eigene „Cinema DSP“-Raumklang-Programme auch auf nativen Dolby-Atmos- und DTS:X-Ton anzuwenden. Mit Auro-3D-Ton kann derzeit leider kein Yamaha-Receiver dienen. Ausreichend vorhanden sind dagegen HDMI-Buchsen sowie analoge und digitale AV-Schnittstellen; Vinyl-Freunde dürfen sich zudem über den Phono-Eingang freuen.

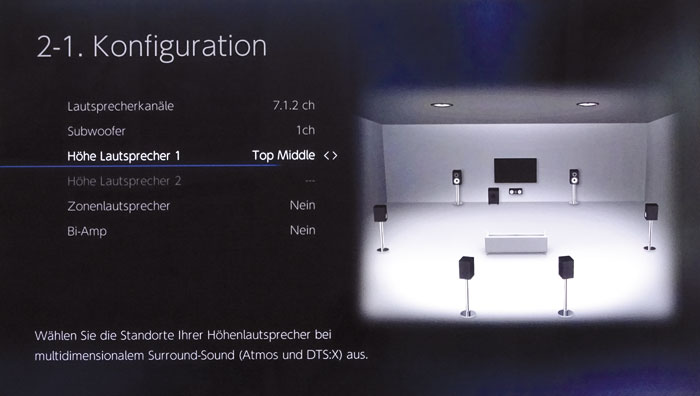

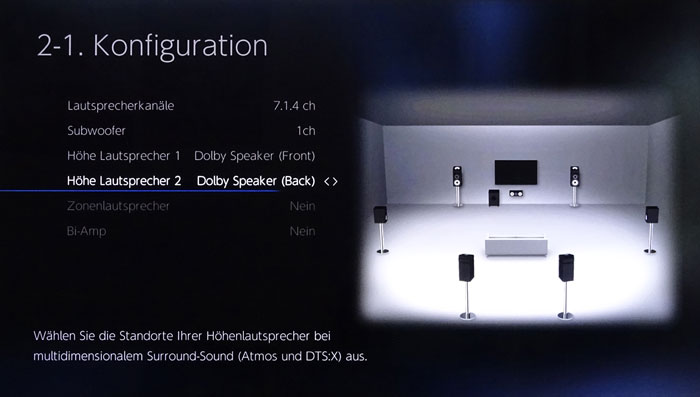

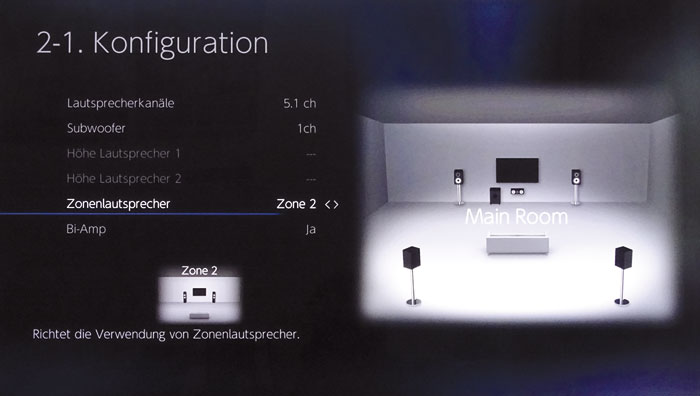

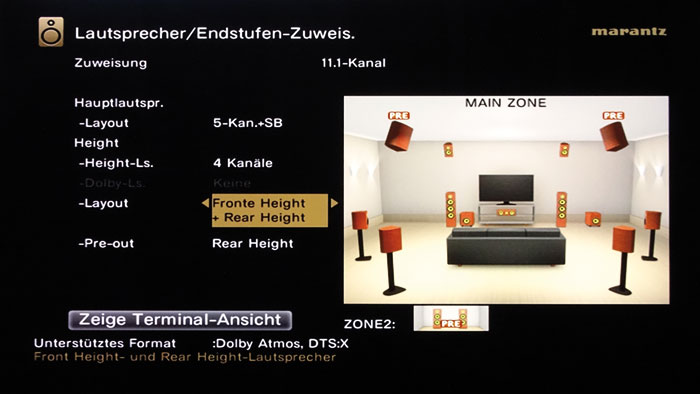

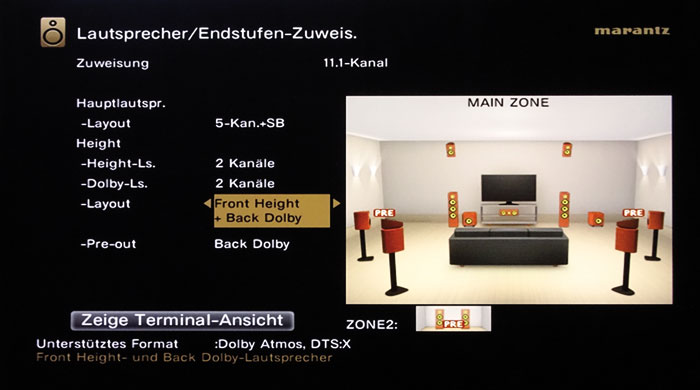

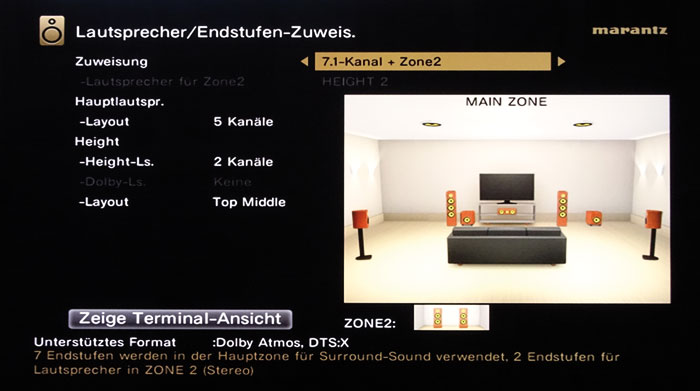

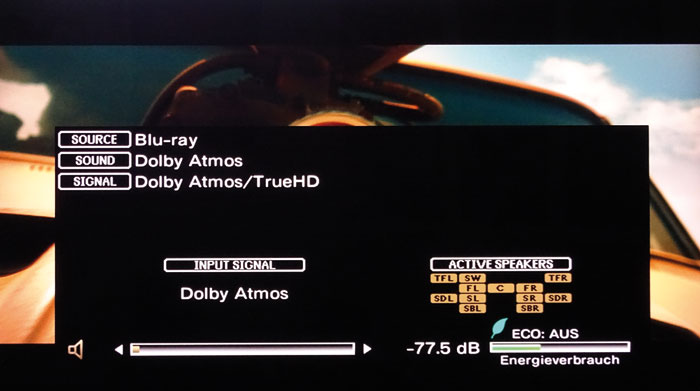

Die 7 diskret aufgebauten Endstufen sind auch für stromhungrige 4-Ohm-Lautsprecher ausgelegt, den Verbrauch reduzieren per Knopfdruck die beiden effizienten Eco-Modi. Optional versorgen die Leistungsverstärker einen zweiten Raum mit einer beliebigen Stereo-Quelle (Zone 2), auch Bi-Amping der Frontboxen ist möglich. Die Lautsprecher-Konfiguration ist allerdings auf 7.2- bzw. 5.1.2-Set-ups beschränkt, 4 Höhenboxen oder 2 in Kombination mit Back-Surround-Speakern lassen sich nicht betreiben. Damit steht der AVR-X3300W in seiner Preisklasse jedoch nicht alleine da. Wer mehr will, muss bei Denon zum größeren Modell AVR-X4300H (Test in 11-2016) greifen, der mit 9 Endstufen und 11.2-Processing aufwarten kann – allerdings auch 600 Euro mehr kostet.

Die 7 diskret aufgebauten Endstufen sind auch für stromhungrige 4-Ohm-Lautsprecher ausgelegt, den Verbrauch reduzieren per Knopfdruck die beiden effizienten Eco-Modi. Optional versorgen die Leistungsverstärker einen zweiten Raum mit einer beliebigen Stereo-Quelle (Zone 2), auch Bi-Amping der Frontboxen ist möglich. Die Lautsprecher-Konfiguration ist allerdings auf 7.2- bzw. 5.1.2-Set-ups beschränkt, 4 Höhenboxen oder 2 in Kombination mit Back-Surround-Speakern lassen sich nicht betreiben. Damit steht der AVR-X3300W in seiner Preisklasse jedoch nicht alleine da. Wer mehr will, muss bei Denon zum größeren Modell AVR-X4300H (Test in 11-2016) greifen, der mit 9 Endstufen und 11.2-Processing aufwarten kann – allerdings auch 600 Euro mehr kostet.

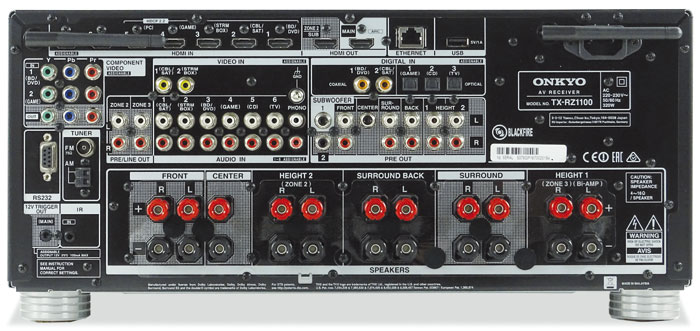

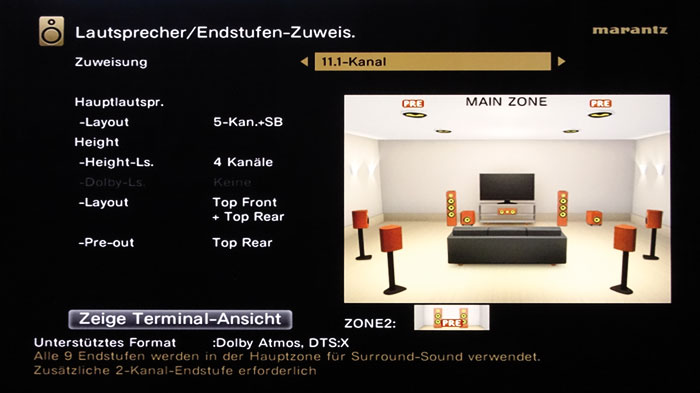

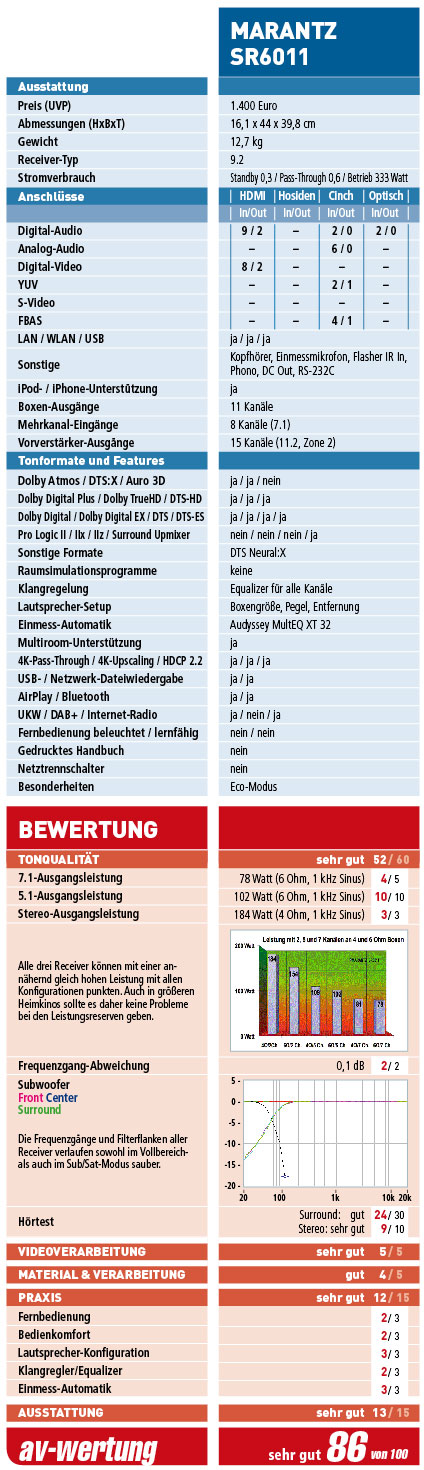

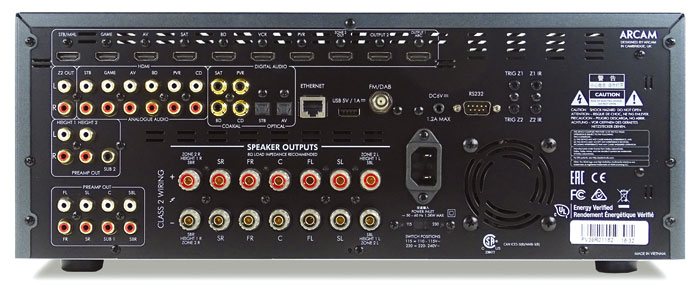

So verfügt das üppige Anschlussfeld samt vergoldeten Kontakten unter anderem über 11 Boxen-terminals, 8 HDMI-Eingänge (davon einer vorne), 2 HDMI-Ausgänge, zahlreiche FBAS- und YUV-Anschlüsse, 4 Digitalton-Schnittstellen, eine Phono-Buchse sowie einen nur selten anzutreffenden 7.1-Cinch-Eingang – etwa für die analoge Verkabelung eines SACD-Players.

So verfügt das üppige Anschlussfeld samt vergoldeten Kontakten unter anderem über 11 Boxen-terminals, 8 HDMI-Eingänge (davon einer vorne), 2 HDMI-Ausgänge, zahlreiche FBAS- und YUV-Anschlüsse, 4 Digitalton-Schnittstellen, eine Phono-Buchse sowie einen nur selten anzutreffenden 7.1-Cinch-Eingang – etwa für die analoge Verkabelung eines SACD-Players.

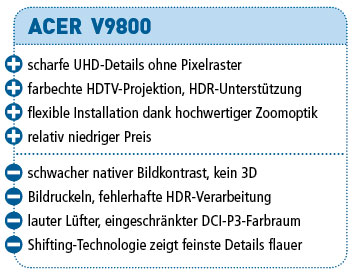

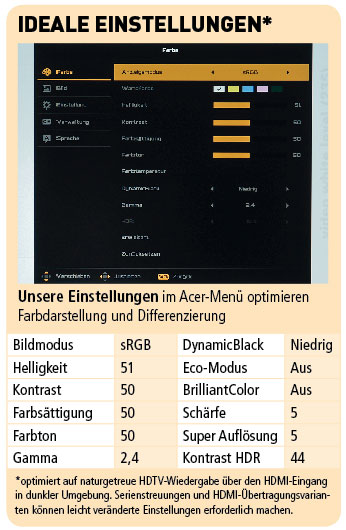

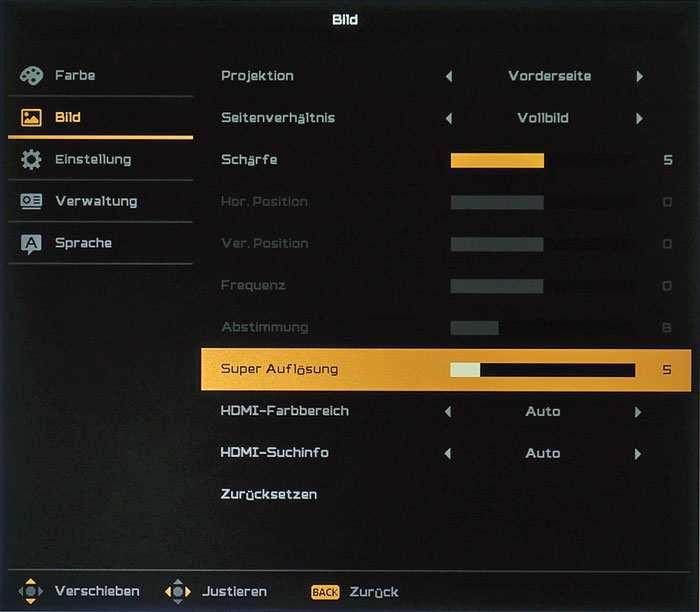

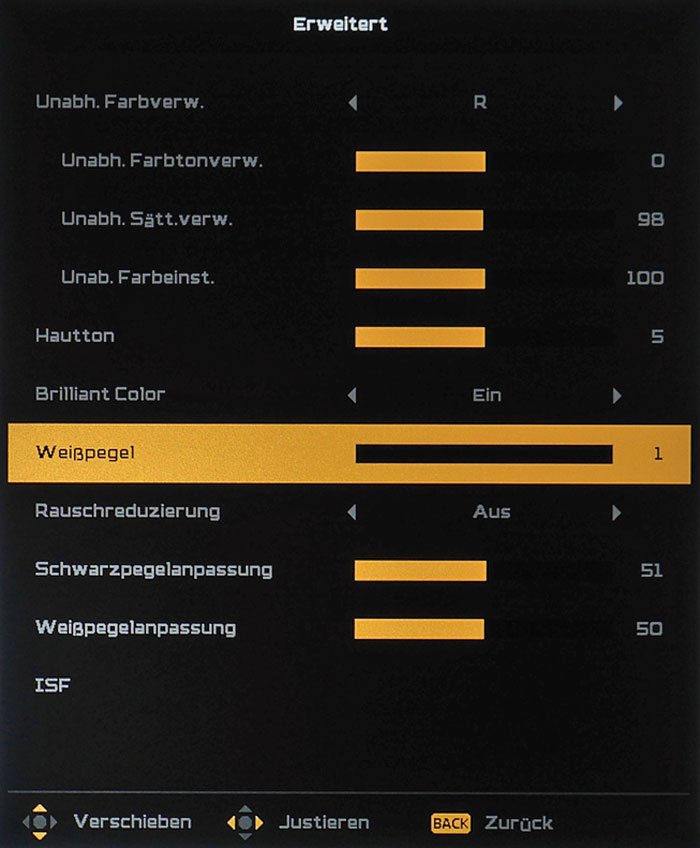

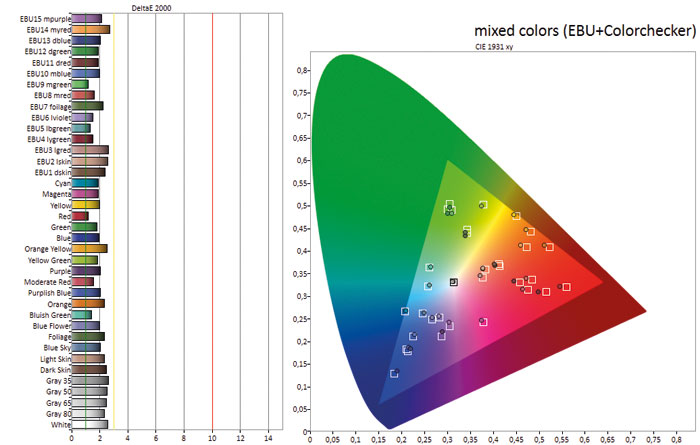

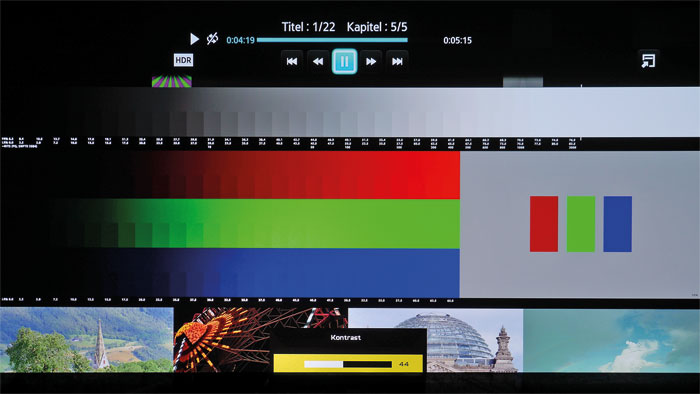

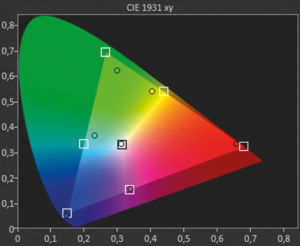

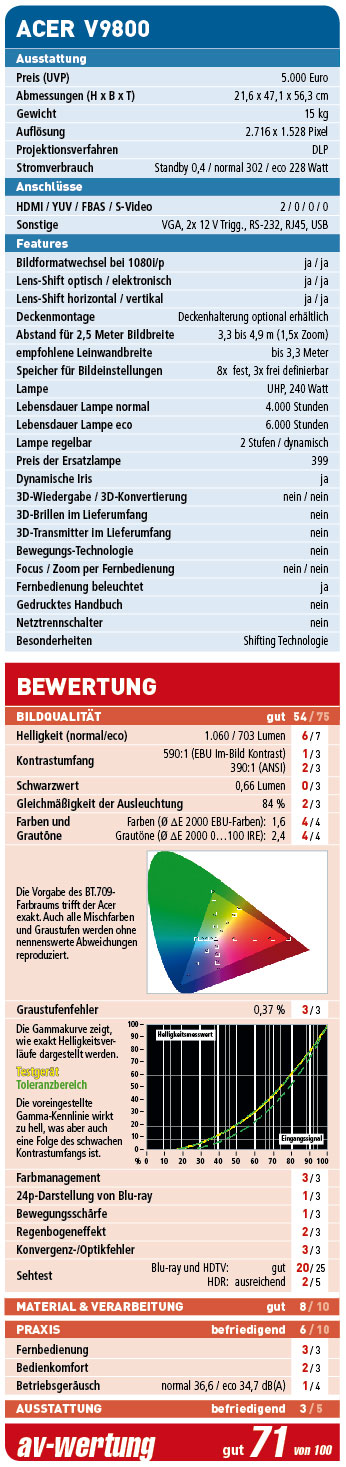

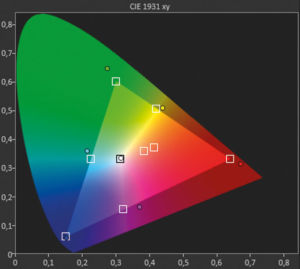

Nun jedoch greift Acer den bisher günstigsten, knapp 7.000 Euro teuren 4K-Projektor Sony VPL-VW320ES frontal an: Der Preis des stattlichen V9800 ist heiß, zumal in den technischen Daten des Herstellers von nativer UHD-Auflösung (3.840 x 2160 Pixel) sowie HDR- und Rec.2020-Unterstützung die Rede ist. In Wahrheit bietet der erste 4K-kompatible DMD-Chipsatz aus dem Hause Texas Instruments statt acht aber nur rund vier Millionen Bildpunkte (2.716 x 1.528 Pixel). Gänzlich falsch ist Acers Aussage insofern nicht, da die hier verbaute Shifting-Technologie erstaunlich gut funktioniert und sogar native Ultra-HD-Testbildlinien sichtbar werden lässt (siehe Kasten „DMD-Chip mit Shifting-Technologie“).

Nun jedoch greift Acer den bisher günstigsten, knapp 7.000 Euro teuren 4K-Projektor Sony VPL-VW320ES frontal an: Der Preis des stattlichen V9800 ist heiß, zumal in den technischen Daten des Herstellers von nativer UHD-Auflösung (3.840 x 2160 Pixel) sowie HDR- und Rec.2020-Unterstützung die Rede ist. In Wahrheit bietet der erste 4K-kompatible DMD-Chipsatz aus dem Hause Texas Instruments statt acht aber nur rund vier Millionen Bildpunkte (2.716 x 1.528 Pixel). Gänzlich falsch ist Acers Aussage insofern nicht, da die hier verbaute Shifting-Technologie erstaunlich gut funktioniert und sogar native Ultra-HD-Testbildlinien sichtbar werden lässt (siehe Kasten „DMD-Chip mit Shifting-Technologie“).

Die Rundumsanierung beginnt bereits beim Gehäuse-Design, sofort fällt der große und mittig platzierte Lautstärkeregler auf, der die beiden nicht gerade praktischen Volume-Tasten des AVR380 ersetzt. An der Materialqualität und der erstklassigen Verarbeitung des Metallgehäuses samt anthrazit schimmernder Frontplatte hatten wir schon beim Vorgänger nicht das Geringste zu bemängeln.

Die Rundumsanierung beginnt bereits beim Gehäuse-Design, sofort fällt der große und mittig platzierte Lautstärkeregler auf, der die beiden nicht gerade praktischen Volume-Tasten des AVR380 ersetzt. An der Materialqualität und der erstklassigen Verarbeitung des Metallgehäuses samt anthrazit schimmernder Frontplatte hatten wir schon beim Vorgänger nicht das Geringste zu bemängeln.

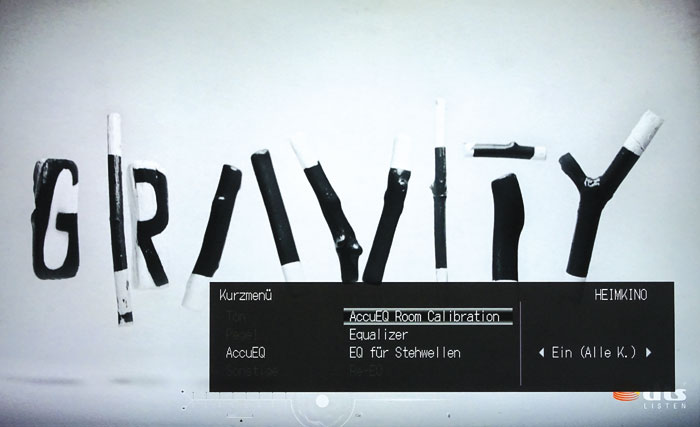

Die „DTS Demo Disc 2017“ gibt es nicht zu kaufen, vielmehr wird sie von DTS an Händler, Journalisten, Branchenvertreter. Auf die UHD-Blu-ray packte DTS 15 Stücke, die sich teils sogar mit erweitertem HDR-10-Farbraum abspielen lassen, darunter Blockbuster wie „Jason Bourne“, „Lone Survivor“, „Gods of Egypt“ und „Independence Day“. Die meisten Clips offerieren zudem eine DTS-Headphone:X-Spur zur optimalen Wiedergabe über Kopfhörer. Unter den Extras finden sich ein DTS:X-Infovideo, DTS:X-Testignale sowie ein DTS:X-Trailer. Ein Highlight ist der „DTS:X Object Emulator“, der Sound-Effekte demonstrativ im Raum umhersausen lässt – spektakulär!

Die „DTS Demo Disc 2017“ gibt es nicht zu kaufen, vielmehr wird sie von DTS an Händler, Journalisten, Branchenvertreter. Auf die UHD-Blu-ray packte DTS 15 Stücke, die sich teils sogar mit erweitertem HDR-10-Farbraum abspielen lassen, darunter Blockbuster wie „Jason Bourne“, „Lone Survivor“, „Gods of Egypt“ und „Independence Day“. Die meisten Clips offerieren zudem eine DTS-Headphone:X-Spur zur optimalen Wiedergabe über Kopfhörer. Unter den Extras finden sich ein DTS:X-Infovideo, DTS:X-Testignale sowie ein DTS:X-Trailer. Ein Highlight ist der „DTS:X Object Emulator“, der Sound-Effekte demonstrativ im Raum umhersausen lässt – spektakulär!

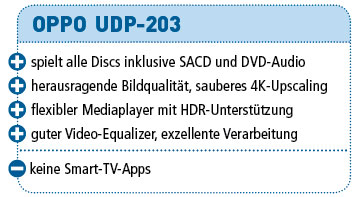

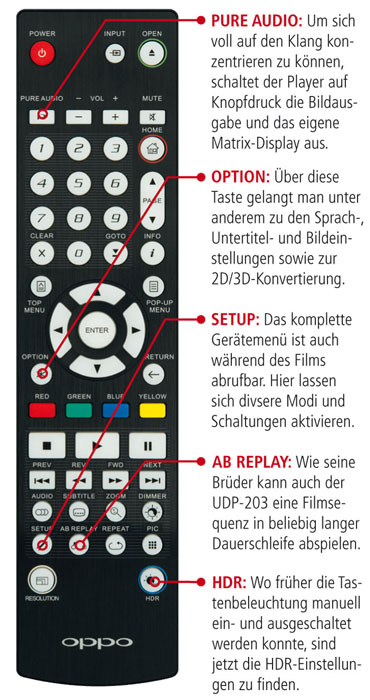

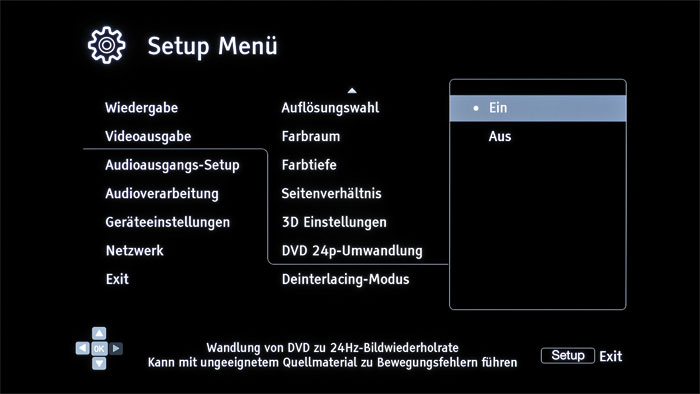

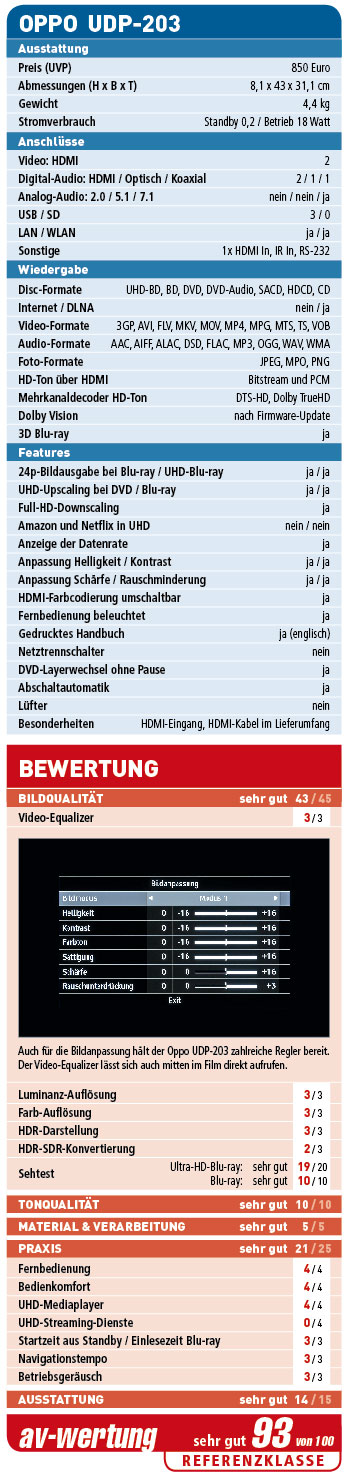

Wirklich günstig waren Oppos Blu-ray-Player noch nie. Schließlich unterstrichen die Amerikaner schon in audiovision 3-2013 mit dem damals 1.400 Euro teuren BDP-105 ihren High-End-Anspruch; die weiterentwickelte Darbee-Edition (Test in Ausgabe 9-2014) schlug sogar mit 1.520 Euro zu Buche. Beim BDP-103D hingegen wurden die ESS-Wandler vom Typ Sabre32 Reference, die XLR-Ausgänge sowie der Ringkerntrafo gestrichen, weshalb dieser bloß 820 Euro kostete. Insofern scheint der Preis für das erste Ultra-HD-Modell fair kalkuliert, zumal es einige Highlights der Brüder übernimmt.

Wirklich günstig waren Oppos Blu-ray-Player noch nie. Schließlich unterstrichen die Amerikaner schon in audiovision 3-2013 mit dem damals 1.400 Euro teuren BDP-105 ihren High-End-Anspruch; die weiterentwickelte Darbee-Edition (Test in Ausgabe 9-2014) schlug sogar mit 1.520 Euro zu Buche. Beim BDP-103D hingegen wurden die ESS-Wandler vom Typ Sabre32 Reference, die XLR-Ausgänge sowie der Ringkerntrafo gestrichen, weshalb dieser bloß 820 Euro kostete. Insofern scheint der Preis für das erste Ultra-HD-Modell fair kalkuliert, zumal es einige Highlights der Brüder übernimmt.

Die AS-450 versteht sich als großer Bruder des seit 2014 erhältlichen AS-250 (Test in Ausgabe 11-2014), mit der Betonung auf groß: 110 x 40 x 19,5 Zentimeter (BxTxH) misst das bestens verarbeitete Massivgehäuse aus MDF-Material, das wahl-weise mit schwarzer oder weißer Schleiflackoberfläche erhältlich ist. Darauf Platz finden auch die ganz großen Fernseher, trägt das AS-450 doch bis zu 100 Kilogramm. Die matte Oberfläche reduziert etwaige Spiegelungen des TV-Bildes auf der Soundbar. Nubert bezeichnet die AS-450 übrigens als „Stereoboard“ und verrät damit den Aufbau: Konzipiert als aktives Stereo-Lautsprechersystem beherbergt das AS-450 zwei Digitalverstärker für den linken wie rechten Kanal mit je 80 Watt. Die Chassis stammen allesamt aus Nuberts bekannter nuPro Aktiv-Lautsprecherserie. Insgesamt arbeiten im Gehäuse zwei Hochtöner mit 25 mm Seidengewebekalotten sowie vier 120 mm große Tief-/Mitteltöner mit Polypropylenmembran, von denen zwei passiv ihren Dienst verrichten. Auf der Unterseite des Gehäuses schuftet ein 27-cm-Tief-töner mit Nomex/Papiermembran, der von einem zusätzlichen Digitalverstärker mit 250 Watt angetrieben wird; links und rechts an den Gehäuse-Seiten liegen Bassreflex-Öffnungen.

Die AS-450 versteht sich als großer Bruder des seit 2014 erhältlichen AS-250 (Test in Ausgabe 11-2014), mit der Betonung auf groß: 110 x 40 x 19,5 Zentimeter (BxTxH) misst das bestens verarbeitete Massivgehäuse aus MDF-Material, das wahl-weise mit schwarzer oder weißer Schleiflackoberfläche erhältlich ist. Darauf Platz finden auch die ganz großen Fernseher, trägt das AS-450 doch bis zu 100 Kilogramm. Die matte Oberfläche reduziert etwaige Spiegelungen des TV-Bildes auf der Soundbar. Nubert bezeichnet die AS-450 übrigens als „Stereoboard“ und verrät damit den Aufbau: Konzipiert als aktives Stereo-Lautsprechersystem beherbergt das AS-450 zwei Digitalverstärker für den linken wie rechten Kanal mit je 80 Watt. Die Chassis stammen allesamt aus Nuberts bekannter nuPro Aktiv-Lautsprecherserie. Insgesamt arbeiten im Gehäuse zwei Hochtöner mit 25 mm Seidengewebekalotten sowie vier 120 mm große Tief-/Mitteltöner mit Polypropylenmembran, von denen zwei passiv ihren Dienst verrichten. Auf der Unterseite des Gehäuses schuftet ein 27-cm-Tief-töner mit Nomex/Papiermembran, der von einem zusätzlichen Digitalverstärker mit 250 Watt angetrieben wird; links und rechts an den Gehäuse-Seiten liegen Bassreflex-Öffnungen.

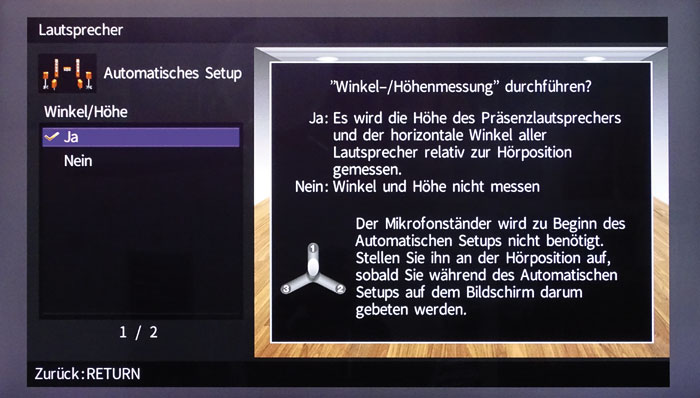

Für einen runden Tausender gab man dem 7-Kanal-Receiver einige Tugenden der teureren Aventage-Brüder mit auf den Weg: So fällt die Verarbeitung des Metall-Gehäuses samt Aluminium-Front tadellos aus und an der Unterseite soll ein fünfter, mittig angebrachter Standfuß („A.R.T. Wedge“-Design) für verringerte Vibrationen sorgen. Auf den H-förmigen Rahmenaufbau im Inneren mit zusätzlichen Streben für mehr Stabilität verzichtet der RX-A860 jedoch. Unter der kleinen Frontklappe kommen diverse Anschlüsse zum Vorschein (Phono, HDMI, FBAS, USB, YPAO-Mic), aber kaum Steuertasten. Ohne Fernbedienung lässt sich der Receiver daher nicht vollständig bedienen. Das große Zwei-Zeilen-Display kann man auch aus größerer Entfernung gut ablesen, zudem zeigt es separat die Lautstärke sowie eine Kanalmatrix an.

Für einen runden Tausender gab man dem 7-Kanal-Receiver einige Tugenden der teureren Aventage-Brüder mit auf den Weg: So fällt die Verarbeitung des Metall-Gehäuses samt Aluminium-Front tadellos aus und an der Unterseite soll ein fünfter, mittig angebrachter Standfuß („A.R.T. Wedge“-Design) für verringerte Vibrationen sorgen. Auf den H-förmigen Rahmenaufbau im Inneren mit zusätzlichen Streben für mehr Stabilität verzichtet der RX-A860 jedoch. Unter der kleinen Frontklappe kommen diverse Anschlüsse zum Vorschein (Phono, HDMI, FBAS, USB, YPAO-Mic), aber kaum Steuertasten. Ohne Fernbedienung lässt sich der Receiver daher nicht vollständig bedienen. Das große Zwei-Zeilen-Display kann man auch aus größerer Entfernung gut ablesen, zudem zeigt es separat die Lautstärke sowie eine Kanalmatrix an.

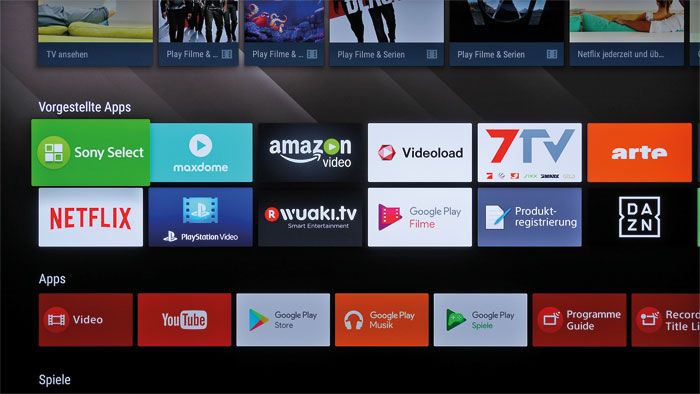

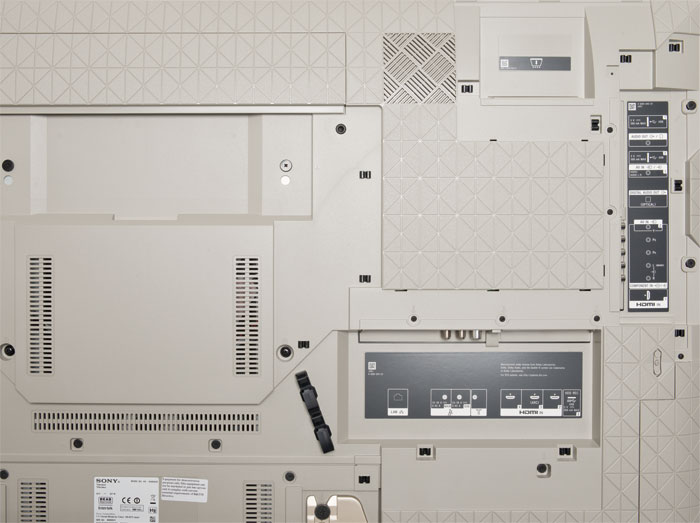

Die XE93- beziehungsweise XE94-Serie (75-Zöller) folgt dem Beispiel des in audiovision 11-2016 getesteten ZD9, der übrigens weiterhin an der Spitze residiert, und kommt mit einer komplett verblendbaren Rückseite daher. Heißt: Sämtliche Schnittstellen und Öffnungen befinden sich hinter Abdeckungen, so dass nichts das Erscheinungsbild stört – vorausgesetzt, man mag die Riffel-Optik (siehe Foto weiter unten). Außerdem gestattet das Kabelmanagement inklusive Kanälen im Standsockel eine komplett unsichtbare Verlegung der Strippen.

Die XE93- beziehungsweise XE94-Serie (75-Zöller) folgt dem Beispiel des in audiovision 11-2016 getesteten ZD9, der übrigens weiterhin an der Spitze residiert, und kommt mit einer komplett verblendbaren Rückseite daher. Heißt: Sämtliche Schnittstellen und Öffnungen befinden sich hinter Abdeckungen, so dass nichts das Erscheinungsbild stört – vorausgesetzt, man mag die Riffel-Optik (siehe Foto weiter unten). Außerdem gestattet das Kabelmanagement inklusive Kanälen im Standsockel eine komplett unsichtbare Verlegung der Strippen.

Das Gehäusevolumen wurde um rund 50 Prozent reduziert, so passt der UB404 mit einer Breite von 32 Zentimetern beinahe in jedes Regalfach. Optisch lehnt der Kleine an das Aussehen seiner Player-Kollegen an, das „3D Glas-Cut-Design“ (aus Plastik) der aufklappbaren Frontblende wirkt hochwertig und der simple Blechdeckel – der UB704 bietet hier ein Hochglanz-Finish – robust. Bei unserem Schüttel-Test schepperte nichts im Inneren, die vier winzigen Gummifüße sind aber eine klassische Einsteiger-Lösung. Klappt man die Blende auf, kommt ein USB-2.0-Port zum Vorschein, der SD-Kartenleser des UB704 fehlt indes. Gestrichen wurde auch das Gerätedisplay, nur eine rote Leuchte zeigt an, ob sich der Player im Standby (Licht aus) oder im Betrieb befindet. Auf dem Gehäusedeckel sitzen zwei Drucktasten für „Auswurf“ und „An/Aus“, mehr kann man am Player nicht bedienen. Das THX-Logo des UB900 blieb schon dem UB704 verwehrt und findet sich natürlich auch nicht beim UB404, was aber kein Beinbruch ist. Viel wichtiger: Selbst Panasonics Kleinster darf sich mit der „Ultra HD Premium“-Zertifizierung brüsten und erfüllt damit die derzeit höchsten Anforderungen der UHD Alliance in Sachen Helligkeit, Farben und Kontrast.

Das Gehäusevolumen wurde um rund 50 Prozent reduziert, so passt der UB404 mit einer Breite von 32 Zentimetern beinahe in jedes Regalfach. Optisch lehnt der Kleine an das Aussehen seiner Player-Kollegen an, das „3D Glas-Cut-Design“ (aus Plastik) der aufklappbaren Frontblende wirkt hochwertig und der simple Blechdeckel – der UB704 bietet hier ein Hochglanz-Finish – robust. Bei unserem Schüttel-Test schepperte nichts im Inneren, die vier winzigen Gummifüße sind aber eine klassische Einsteiger-Lösung. Klappt man die Blende auf, kommt ein USB-2.0-Port zum Vorschein, der SD-Kartenleser des UB704 fehlt indes. Gestrichen wurde auch das Gerätedisplay, nur eine rote Leuchte zeigt an, ob sich der Player im Standby (Licht aus) oder im Betrieb befindet. Auf dem Gehäusedeckel sitzen zwei Drucktasten für „Auswurf“ und „An/Aus“, mehr kann man am Player nicht bedienen. Das THX-Logo des UB900 blieb schon dem UB704 verwehrt und findet sich natürlich auch nicht beim UB404, was aber kein Beinbruch ist. Viel wichtiger: Selbst Panasonics Kleinster darf sich mit der „Ultra HD Premium“-Zertifizierung brüsten und erfüllt damit die derzeit höchsten Anforderungen der UHD Alliance in Sachen Helligkeit, Farben und Kontrast.

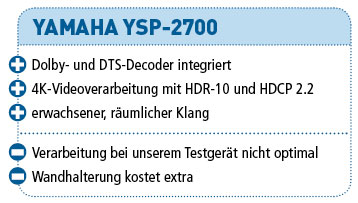

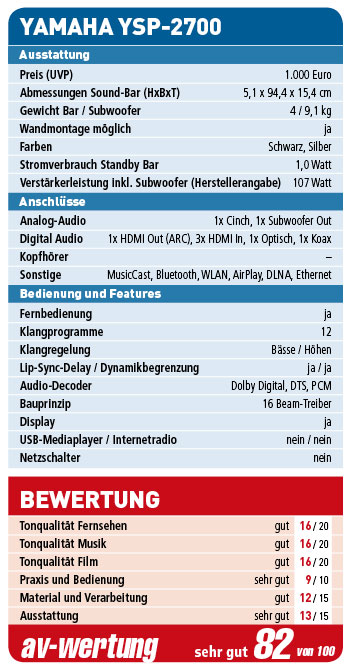

Rein optisch kann der Riegel jedenfalls schon einmal punkten: Das wahlweise in Schwarz oder Silber erhältliche Aluminium-Gehäuse samt dicker Top-Platte wirkt edel, wertig und besticht mit tollem Anfassgefühl; unser Muster wies allerdings unsaubere Spaltmaße auf (siehe Bilder unten). Das vordere, robuste Metallgitter schützt zuverlässig die Chassis, behindert aber die Sicht auf das dimmbare Display, das schon von Nahem nur bedingt zu entziffern ist. Mit knapp 95 Zentimetern Breite und gerade mal 5,1 Zentimetern Höhe passt die Bar problemlos vor, eventuell sogar unter einen Fernseher, ohne ins Bild zu ragen. Optional kann man den Riegel auch an die Wand montieren, die dazugehörige Wandbefestigung SPM-K20 (50 Euro) muss man allerdings separat erwerben.

Rein optisch kann der Riegel jedenfalls schon einmal punkten: Das wahlweise in Schwarz oder Silber erhältliche Aluminium-Gehäuse samt dicker Top-Platte wirkt edel, wertig und besticht mit tollem Anfassgefühl; unser Muster wies allerdings unsaubere Spaltmaße auf (siehe Bilder unten). Das vordere, robuste Metallgitter schützt zuverlässig die Chassis, behindert aber die Sicht auf das dimmbare Display, das schon von Nahem nur bedingt zu entziffern ist. Mit knapp 95 Zentimetern Breite und gerade mal 5,1 Zentimetern Höhe passt die Bar problemlos vor, eventuell sogar unter einen Fernseher, ohne ins Bild zu ragen. Optional kann man den Riegel auch an die Wand montieren, die dazugehörige Wandbefestigung SPM-K20 (50 Euro) muss man allerdings separat erwerben.

Mist, Falschlieferung – das war unser erster Gedanke, als wir den UH9509 aus der Verpackung hoben. Denn mit seinem nur sechs Millimeter dünnen Bildschirm sieht er auf den ersten Blick genauso aus wie ein OLED-Fernseher, zumal auch der leicht nach hinten versetzte Rahmen dem „Picture-on-Glass“-Design des E6 und G6 (Test in audiovision 8-2016 bzw. 10-2016) ähnelt. Der einzige Unterschied ist, dass beim LCD-Modell Aluminium statt Glas zum Einsatz kommt. Jedoch schließt die sehr flache Bauart die Verwendung eines vollflächigen Backlights aus, weshalb die Hintergrund-LEDs einzig im unteren, breiteren Gehäuseteil Platz finden. Inwiefern die Bildqualität darunter leidet, erfahren Sie später.

Mist, Falschlieferung – das war unser erster Gedanke, als wir den UH9509 aus der Verpackung hoben. Denn mit seinem nur sechs Millimeter dünnen Bildschirm sieht er auf den ersten Blick genauso aus wie ein OLED-Fernseher, zumal auch der leicht nach hinten versetzte Rahmen dem „Picture-on-Glass“-Design des E6 und G6 (Test in audiovision 8-2016 bzw. 10-2016) ähnelt. Der einzige Unterschied ist, dass beim LCD-Modell Aluminium statt Glas zum Einsatz kommt. Jedoch schließt die sehr flache Bauart die Verwendung eines vollflächigen Backlights aus, weshalb die Hintergrund-LEDs einzig im unteren, breiteren Gehäuseteil Platz finden. Inwiefern die Bildqualität darunter leidet, erfahren Sie später.

Gewicht sowie Abmessungen übertreffen das Niveau üblicher DLPs deutlich und lassen sich mit Sonys 7.000 Euro teurem 4K-Einsteiger VPL-VW320ES vergleichen. Der unterstützt aber HDR-Videos und den erweiterten DCI-P3-Farbstandard. Das bietet auch die auf Full-HD-Panels basierende eShift-Konkurrenz JVC DLA-X7000B für 6.500 Euro (Test in audiovision 2-2016) oder der 3.700 Euro teure LCD-Projektor Epson EH-TW9300W (audiovision 1-2016), der das DCI-P3-Spektrum sogar zu 100 Prozent abdeckt. Beim BenQ W11000 ist hingegen nur vom HDTV-Farbraum BT.709 die Rede. Erst sein 8.800 Euro teurer Bruder X12000 soll dank HLD-Laser-Technologie den DCI-P3-Standard erfüllen; die Laser-Lichtquelle verspricht dabei übrigens eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Doch selbst hier ist HDR laut Hersteller deshalb kein Thema, da es noch keine entsprechende Norm für Projektoren gibt.

Gewicht sowie Abmessungen übertreffen das Niveau üblicher DLPs deutlich und lassen sich mit Sonys 7.000 Euro teurem 4K-Einsteiger VPL-VW320ES vergleichen. Der unterstützt aber HDR-Videos und den erweiterten DCI-P3-Farbstandard. Das bietet auch die auf Full-HD-Panels basierende eShift-Konkurrenz JVC DLA-X7000B für 6.500 Euro (Test in audiovision 2-2016) oder der 3.700 Euro teure LCD-Projektor Epson EH-TW9300W (audiovision 1-2016), der das DCI-P3-Spektrum sogar zu 100 Prozent abdeckt. Beim BenQ W11000 ist hingegen nur vom HDTV-Farbraum BT.709 die Rede. Erst sein 8.800 Euro teurer Bruder X12000 soll dank HLD-Laser-Technologie den DCI-P3-Standard erfüllen; die Laser-Lichtquelle verspricht dabei übrigens eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Doch selbst hier ist HDR laut Hersteller deshalb kein Thema, da es noch keine entsprechende Norm für Projektoren gibt.

Eine optische Besonderheit gegenüber den meisten anderen Fernsehern ist das „Freestyle-Design“: Der DXW804 wird von einem wuchtigen Alu-Gestell gehalten und erinnert so an eine frühere Schultafel. Trotzdem wirkt er aus unserer Sicht modern. Wegen

Eine optische Besonderheit gegenüber den meisten anderen Fernsehern ist das „Freestyle-Design“: Der DXW804 wird von einem wuchtigen Alu-Gestell gehalten und erinnert so an eine frühere Schultafel. Trotzdem wirkt er aus unserer Sicht modern. Wegen