Vor-End-Kombis bilden die Königsklasse, wenn es um den guten Ton im Heimkino geht. Mit der Auftrennung von Verstärker-Einheit und AV-Prozessor versprechen die Hersteller mehr Flexibilität, hochwertigste Bauteile und natürlich den bestmöglichen Klang – so sollen selbst die Flaggschiffe unter den AV-Receivern in ihre Schranken verwiesen werden. Doch sind die Doppel-Packs ihren meist stolzen Preis wirklich wert?

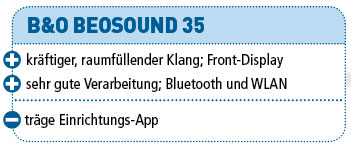

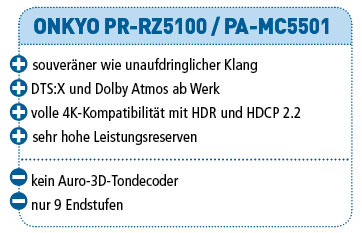

Im Falle von Onkyos neuer Vorstufe PR-RZ5100 wird der Geldbeutel immerhin um 3.500 Euro erleichtert. Hinzu kommen 2.700 Euro für Onkyos noch aktuelle 9-Kanal-Endstufe PA-MC5501. Die hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, ist technisch aber kein bisschen gealtert.

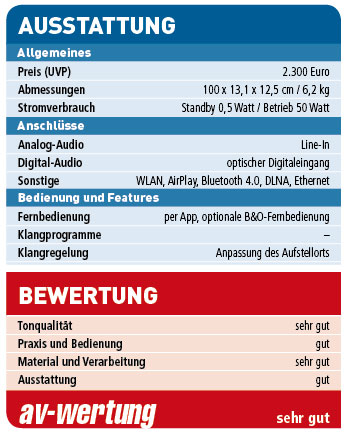

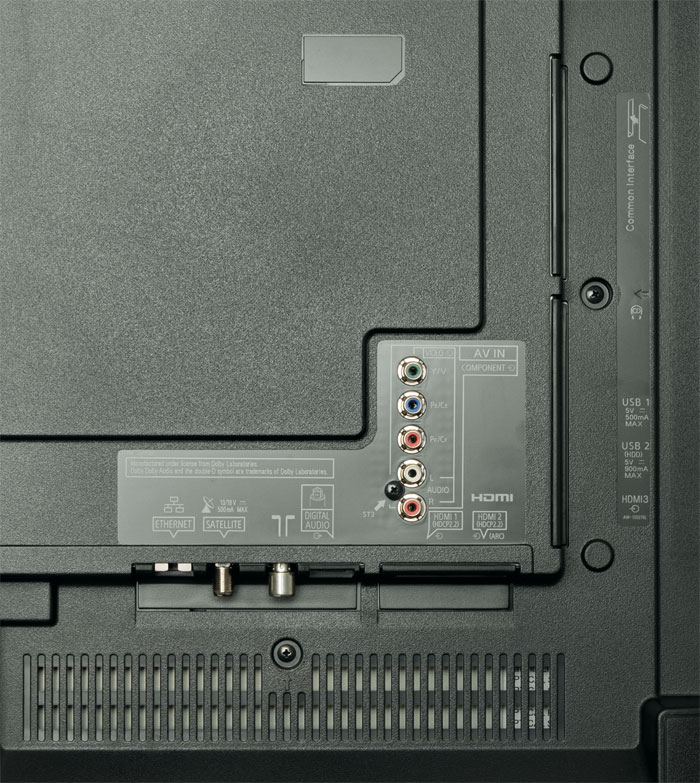

Bei der Nachfolgerin der PR-SC5530 (Test in audio-vision 2-2015) hat sich dagegen einiges getan, die optimierte Ausstattung wurde größtenteils von Onkyos neuem Receiver-Topmodell TX-RZ3100 (Test in 10-2016) übernommen: Neben Dolby Atmos besitzt sie nun auch den DTS:X-Decoder für die 3D-Sound-Alternative. Auch das Videoboard haben die Japaner auf den aktuellen Stand gebracht. Jetzt wird der HDMI-2.0-Standard voll unterstützt und auch HDR-Signale stellen kein Problem dar. Doch alles der Reihe nach.

Äußere und innere Werte

![onkyo-vor-end_procon]() Seit der Übernahme von Pioneer durch Onkyo im Frühjahr 2015 sind die AV-Receiver beider Hersteller technisch zusammengerückt. Die Neuentwicklung der Receiver ging auch an der Vorstufe nicht vorüber, was an der geänderten Modell-bezeichnung „RZ“ satt „SC“ ebenso zu erkennen ist wie am gestiegenen Preis, den Onkyo nun 800 Euro höher ansetzt als beim Vormodell (2.700 Euro). So präsentiert sich die ausschließlich in Schwarz erhältliche PR-RZ5100 im neuen Gewand der „RZ“-Receiver mit kantigem wie bulligem Design, aufgeräumter Front und einem versteckten Bedienfeld hinter einer massiven, aus Aluminium gefrästen Front-klappe. Aus dem gleichen Metall bestehen auch das Frontpanel und die 3 Dreh-regler. Das riesige Lautstärkerad läuft rund und satt, dürfte beim Drehen aber etwas mehr Griffigkeit bieten. Das einzeilige, grün schimmernde Dot-matrix-Display punktet mit separater Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige und lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen. An der gediegenen Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen, das Metallgehäuse fällt robust aus und erlaubt es, die 22 Kilo schwere Endstufe obendrauf zu stellen, was aus Gründen der Wärmeabfuhr sinnvoll ist.

Seit der Übernahme von Pioneer durch Onkyo im Frühjahr 2015 sind die AV-Receiver beider Hersteller technisch zusammengerückt. Die Neuentwicklung der Receiver ging auch an der Vorstufe nicht vorüber, was an der geänderten Modell-bezeichnung „RZ“ satt „SC“ ebenso zu erkennen ist wie am gestiegenen Preis, den Onkyo nun 800 Euro höher ansetzt als beim Vormodell (2.700 Euro). So präsentiert sich die ausschließlich in Schwarz erhältliche PR-RZ5100 im neuen Gewand der „RZ“-Receiver mit kantigem wie bulligem Design, aufgeräumter Front und einem versteckten Bedienfeld hinter einer massiven, aus Aluminium gefrästen Front-klappe. Aus dem gleichen Metall bestehen auch das Frontpanel und die 3 Dreh-regler. Das riesige Lautstärkerad läuft rund und satt, dürfte beim Drehen aber etwas mehr Griffigkeit bieten. Das einzeilige, grün schimmernde Dot-matrix-Display punktet mit separater Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige und lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen. An der gediegenen Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen, das Metallgehäuse fällt robust aus und erlaubt es, die 22 Kilo schwere Endstufe obendrauf zu stellen, was aus Gründen der Wärmeabfuhr sinnvoll ist.

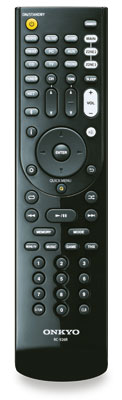

![Trotz ihrer Größe liegt die Fernbedienung gut in der Hand. Tastengruppen dürften aber etwas klarer untergliedert sein und eine Beleuchtung fehlt.]()

Trotz ihrer Größe liegt die Fernbedienung gut in der Hand. Tastengruppen dürften aber etwas klarer untergliedert sein und eine Beleuchtung fehlt.

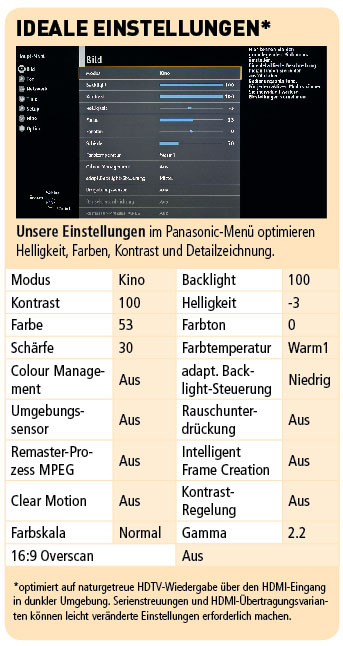

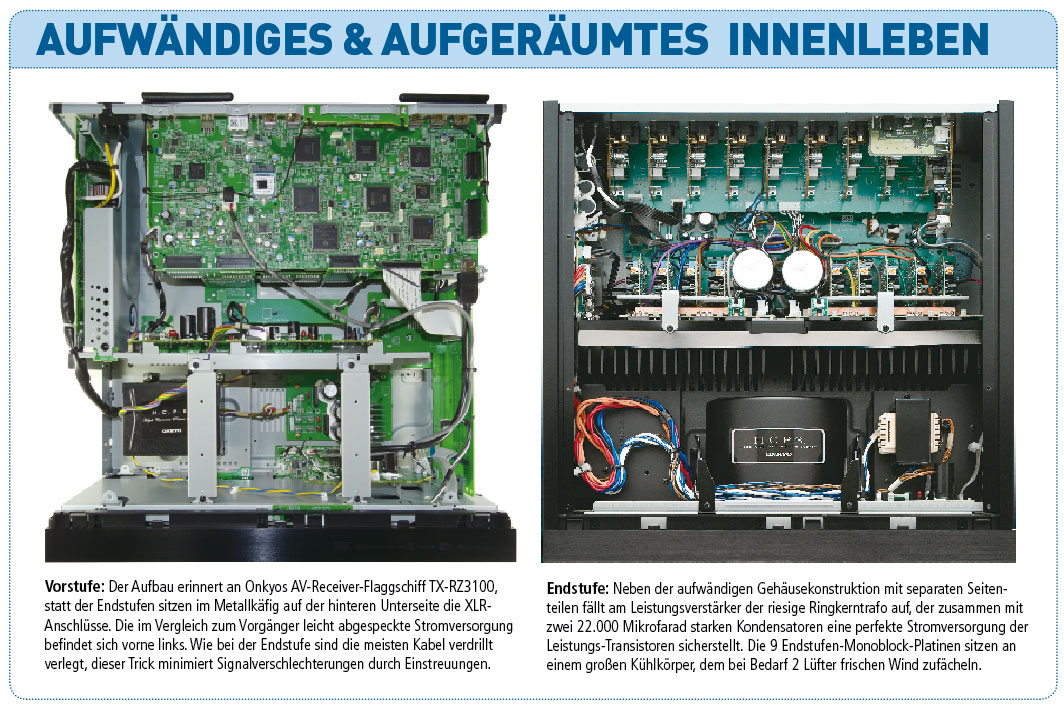

Die Anschlüsse auf der Rückseite wurden umstrukturiert und fallen beinahe identisch zum TX-RZ3100 aus. Die Boxen-Terminals fehlen aufgrund nicht vorhandener Endstufen natürlich, an deren Stelle sitzen 11.2-XLR-Ausgänge. Einer der 3 koaxialen Toneingänge wurde zugunsten eines dritten Toslink-Eingangs getauscht. Geblieben sind 6 analoge Cinch-Schnittstellen sowie die Phono-Platine. Auf Video-seite fiel einer der ehemals 3 HDMI-Ausgänge dem Sparfuchs zum Opfer, ebenso einer der 3 FBAS-Ein- und alle FBAS-Ausgänge. Mit insgesamt 8 HDMI-Eingängen (einer vorn) dürfte aber auch in voll ausgestatteten Heimkinos kein Anschlussmangel aufkommen. Unter dem Deckel der Vorstufe regelt ein mittig im Gehäuse sitzender, abgeschirmter Hochstrom-Tranformator die Energieversorgung. Die analogen und digitalen Schaltkreise wurden separat aufgebaut, um gegenseitige Störeinflüsse zu minimieren. Zudem setzt Onkyo auf die proprietäre D/A-Wandler-Schaltung „Vector Linear Shaping Circuitry“ (VLSC), um Impulsrauschen im Analogsignal auszumerzen. Die zwischen 5 Hz und 100 KHz arbeitende „Wide Range Technology“ soll Filterflanken-effekte in den unhörbaren Bereich verschieben und damit den Klang verbessern.

Die Endstufe PA-MC5501

Als Endstufe sandte uns Onkyo die PA-MC5501 zu, der wir bereits beim Test der alten Vorstufe PR-SC5530 auf den Leistungszahn fühlten. Mit Aktualitätsproblemen wie neuen HDMI-Standards oder 3D-Tondecodern haben Endstufen ohnehin nicht zu kämpfen und altern somit kaum. Da stört es auch nicht, dass die PA-MC5501 bereits seit einem halben Jahrzehnt am Markt ist. Vom Feinsten sind nach wie vor die technischen Merkmale des 22 Kilo schweren Verstärkers mit THX-Ultra- 2-Zerti-fizierung: Angefangen bei der bombigen Verarbeitung über den riesigen Ringkerntrafo und zwei 22.000-Mikrofarad-Elkos bis hin zum Monoblock-Platinen-Aufbau der Endstufen ist das Wort „High End“ keine Floskel – und knapp 1.200 Watt Gesamtleistung sind eine echte Hausnummer. Die 2 Lüfter erledigen ihren Job unauffällig. Im Hinblick auf 3D-Audio wäre natürlich eine 11-Kanal-Endstufe wünschenswert, mit der Onkyo allerdings nicht dienen kann. An weiteren Endstufen haben die Japaner derzeit nur das 2-Kanal-Modell M-5000R im Programm, das aber bereits mit 2.400 Euro zu Buche schlägt.

![Anschlüsse satt: Die Verkabelung zwischen der Vorstufe und Endstufe erfolgt entweder über die Cinch-Buchsen oder via XLR-Profi-Anschlussvariante. 8 HDMI-Eingänge, 5 digitale und 6 analoge Cinch-Eingänge sowie eine Phono-Buchse dürften keine Engpässe aufkommen lassen.]()

Anschlüsse satt: Die Verkabelung zwischen der Vorstufe und Endstufe erfolgt entweder über die Cinch-Buchsen oder via XLR-Profi-Anschlussvariante. 8 HDMI-Eingänge, 5 digitale und 6 analoge Cinch-Eingänge sowie eine Phono-Buchse dürften keine Engpässe aufkommen lassen.

Ausstattung und Technik

Wer keine 7.2.4-Boxen befeuern möchte, kann die Vor-End-Kombi fürs Bi-Amping oder die Mehr-zonen-Beschallung verwenden. In Zone 2 darf man auch AV-Signale des zweiten HDMI-Ausgangs sowie Stereo-Ton von den analogen und digitalen Eingängen nutzen; in Zone 3 sind nur analoge Quellen möglich.

An Surround-Decodern sind Dolby Atmos und DTS:X sowie deren Upmixer Dolby Surround und Neural:X ab Werk an Bord. Beide Decoder lassen sich stets parallel unter demselben gewählten Boxen-Setup betreiben. Allerdings versteht jeder Decoder nur sein angestammtes Tonformat: Dolby-Signale lassen sich somit nicht mit dem DTS-Decoder bzw. dem Neural:X-Upmixer wiedergeben und DTS-Inhalte mögen keine Dolby-Aufbereitung. Dass es flexibler geht, zeigt unter anderem Denon beim AVR-X4300H (Test in der letzten Ausgabe). Dem dritten 3D-Tonformat Auro zeigt Onkyo nach wie vor die kalte Schulter. Auch das Fehlen von Dolby ProLogic IIx und DTS Neo:6 bedauern wir, denn 2.0- oder 5.1-Signale möchte man nicht unbedingt immer auf 3D-Sound aufblasen.

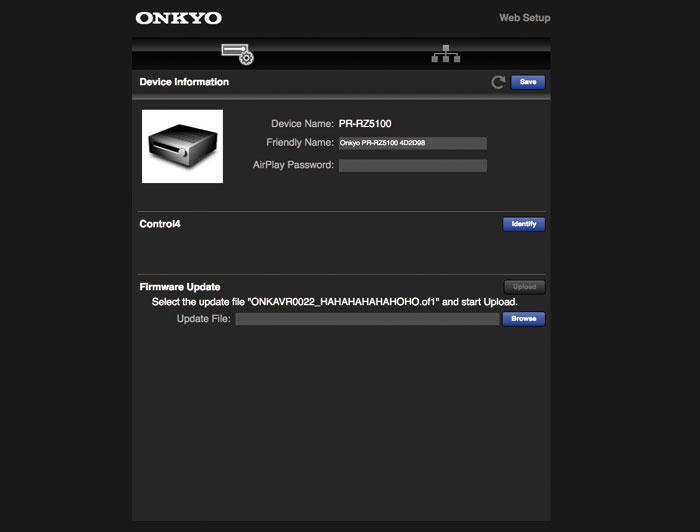

![Über die IP-Adresse des PR-RZ5100 gelangt man auf dessen rudimentäres Web-Interface, das in erster Linie Netzwerkeinstellungen offeriert.]()

Über die IP-Adresse des PR-RZ5100 gelangt man auf dessen rudimentäres Web-Interface, das in erster Linie Netzwerkeinstellungen offeriert.

Im Gegenzug kann die Kombi mit THX Ultra 2 Plus (Vorstufe) und THX Ultra 2 (Endstufe) aufwarten, die Zertifizierung garantiert stabile Power auch für große Räume bis 40 Quadratmeter bei 2,5 Metern Deckenhöhe und sorgt unter anderem durch passgenaues Absenken der mittleren und hohen Frequenzen für einen runden Klang bei Filmton. Allerdings lassen sich die drei THX-Hörmodi „Ultra2 Cinema“, „Ultra2 Music“ und „Ultra2 Games“ nicht bei nativem DTS:X- und Atmos-Ton aktivieren, ebenso wenig bei Einsatz der beiden Surround-Upmixer. Zumindest die THX-Modi „Cinema“, „Music“ und „Games“ sind mit den Upmixern kompatibel. Onkyos selbst entwickelte Raumklangprogramme funktionieren dagegen mit allen 4 Decodern. Ebenfalls interessant: Back-Surround-Boxen werden bei DTS-5.1-Signalen automatisch mit extrahierten Toninformationen versorgt; im „Direct Modus“ bleiben sie dagegen stumm. Konträr wird 5.1-Ton im Dolby-Format nicht automatisch auf 7.1-Kanäle aufgeblasen. Wer dies möchte, muss Dolbys Surround-Upmixer aktivieren.

Die Boxen-Konfiguration gelingt einfach, aber nicht perfekt: Positiv gefällt die Einstellung der Abstände bzw. Pegel mit 1-Zentimeter-Schritten respektive 0,5 Dezibel; der sehr laute Testtongenerator lässt sich beim Einpegeln aber nicht abschalten. In 11 Schritten kann man die Crossover-Frequenzen für jedes Kanal-paar zwischen 40 und 200 Hertz einstellen. Das Tiefpass-Filter der beiden anschließbaren Subwoofer reicht von recht hohen 80 bis zu 120 Hertz und kann nicht getrennt für beide Krawallmacher eingestellt werden; Abstände und Pegel allerdings schon. Die Double-Bass-Funktion, die Bassanteile der beiden Hauptboxen auch auf den Woofer leitet, lässt sich nur bei Wahl vorderer Vollbereichslautsprecher (ohne Crossover) aktivieren.

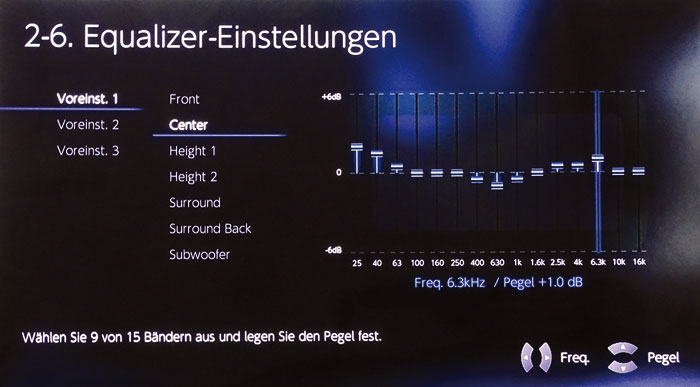

Kritik muss sich der Equalizer gefallen lassen, der bis auf den Center nur Boxenpaare regelt, nicht aber jeden Lautsprecher einzeln. Tönt etwa die linke Frontbox aufgrund raumakus-tischer Effekte heller als die rechte, lässt sich dies per EQ nicht beheben. Von den 15 Frequenzbändern kann man 9 gleichzeitig nutzen, der Subwoofer-Kanal regelt mit fünf Einstellbändern zwischen 25 und 160 Hertz. Zur Sicherung der Filter stehen 3 Speicherbänke zur Verfügung, die man über das Schnellmenü anwählen kann – zusätzlich zur Einmess-Automatik.

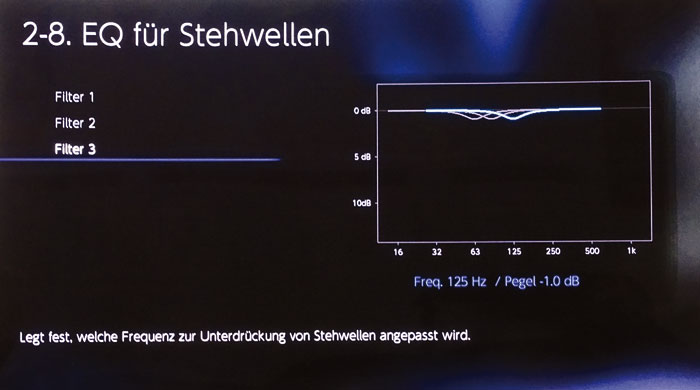

Onkyos proprietäres „AccuEQ“-Einmess-System (siehe Kasten Seite 25) berücksichtigt zwar nur einen Messpunkt, benötigte im Test aber nur 6 Minuten zur Einmessung. Neu an Bord ist der „EQ für Stehwellen“ zur Beseitigung von Bass-dröhnen, der mit 3 Filtern im Regelbereich zwischen 63 und 250 Hertz Dröhnfrequenzen um bis zu 12 Dezibel absenkt. Hier wünschen wir uns lediglich eine noch tiefere Anbindung der Filter bei rund 20 Hertz. Die Filterwerte setzt AccuEQ bei der Einmessung automatisch, sie lassen sich aber auch manuell einstellen. Eingebaut haben die Onkyo-Ingenieure auch die neue „Accu-Reflex“-Funktion, welche die Phase von Aufsatzboxen für Dolby Atmos an die restlichen Lautsprecher angleicht und so für eine bessere Klangharmonie sorgen soll.

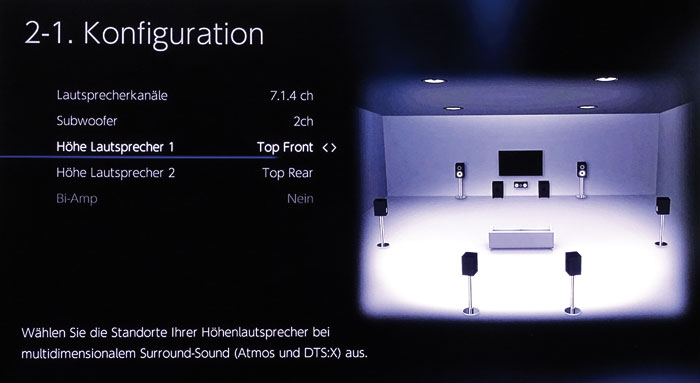

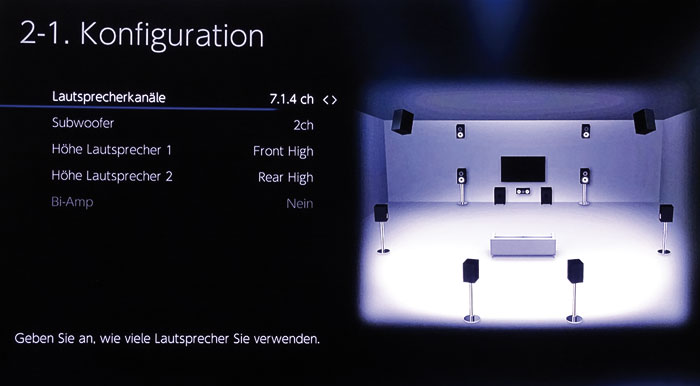

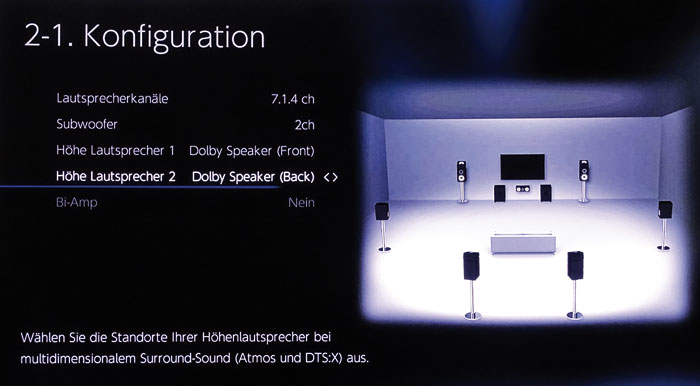

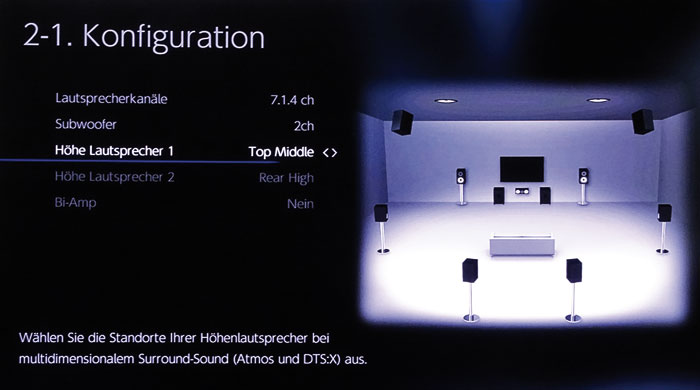

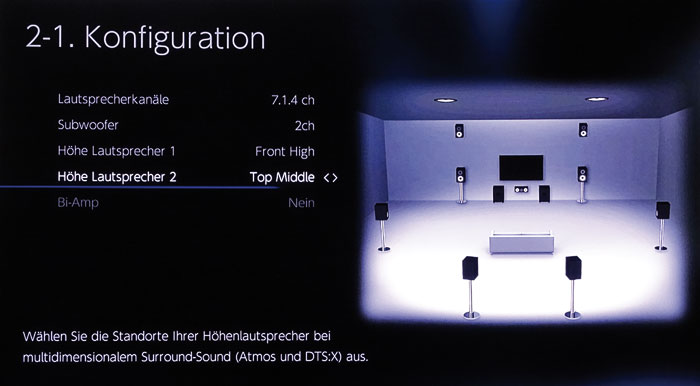

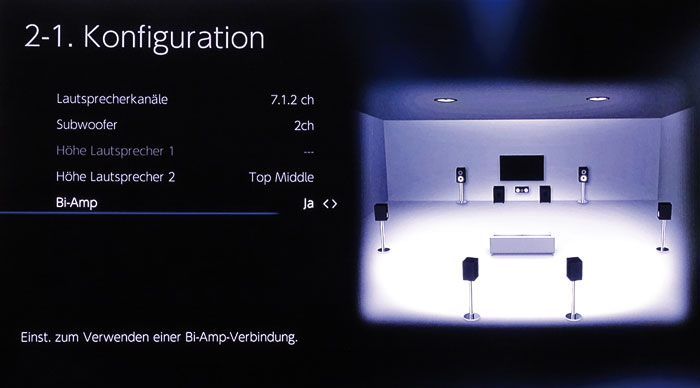

Damit die Höheneffekte von Dolby Atmos und DTS:X bestmögliche Wirkung entfalten, muss der Receiver wissen, wie viele Höhenlautsprecher mitspielen und wo diese platziert sind. Anhand dieser Informationen passen die Ton-Decoder das maximal 11 Kanäle umfassende Audiosignal an die jeweilige Lautsprecher-Konfiguration des Onyko-Duos an. Die folgenden Menübilder zeigen die wichtigsten Einstellvarianten.

![Im Konfigurationsmenü stellt man Art und Anzahl der Boxen ein, hier ein 7.2.4-Setup mit 4 Top-Boxen.]()

Im Konfigurationsmenü stellt man Art und Anzahl der Boxen ein, hier ein 7.2.4-Setup mit 4 Top-Boxen.

![Die 3D-Tonformate lassen sich auch mit Boxen auf klassischen Height-Positionen vorn und hinten nutzen.]()

Die 3D-Tonformate lassen sich auch mit Boxen auf klassischen Height-Positionen vorn und hinten nutzen.

![Aufsatzboxen kann man auch auf die hinteren Back-Rears setzen; bei 7.2.4- wie auch 7.2.2-Setups.]()

Aufsatzboxen kann man auch auf die hinteren Back-Rears setzen; bei 7.2.4- wie auch 7.2.2-Setups.

![Bei vorderen „Top Middle“-Boxen werden die hinteren Höhenboxen automatisch als „Height“ definiert.]()

Bei vorderen „Top Middle“-Boxen werden die hinteren Höhenboxen automatisch als „Height“ definiert.

![Bei hinteren „Top Middle“-Boxen kann man die Position der vorderen Höhenboxen frei wählen.]()

Bei hinteren „Top Middle“-Boxen kann man die Position der vorderen Höhenboxen frei wählen.

![Das Bi-Amping für Hauptlautsprecher lässt sich nur bei Setups bis maximal 2 Höhenboxen aktivieren.]()

Das Bi-Amping für Hauptlautsprecher lässt sich nur bei Setups bis maximal 2 Höhenboxen aktivieren.

Einfache Bedienung

Aufgehübscht präsentieren sich die überarbeiteten Onscreen-Menüs, in denen man sich schnell zurechtfindet. Per Druck auf die „Q“-Taste der großen Fernbedienung erscheint das Schnellmenü über dem laufenden Bild und erlaubt die Justage der wichtigsten AV-Einstellungen wie etwa der Lip-Sync-Funktion, der Late-Night-Schaltung für das dynamik-reduzierte Leisehören sowie die Aktivierung der AccuEQ-Einmessung und deren Equalizer. Das detaillierte Info-Menü zeigt viele Parameter der ein- und ausgehenden Bild- wie Tonsignale an. Via Onkyos Remote App kann man die TX-RZ5100-Vorstufe auch über ein Tablet oder Smartphone steuern, das Webbrowser-Interface – aufzurufen über die IP-Adresse des Geräts – beschränkt sich dagegen auf wenige Netzwerk-Konfigurationen.

In der Verpackung der PR-RZ5100 fanden wir nur eine Kurzanleitung („Basic Manual“), ein vollständiges Benutzerhandbuch kann man auf der Onkyo-Webseite herunterladen – zum Testzeitpunkt Mitte Oktober stand dort allerdings nur ein englisches Exemplar zum Download bereit.

![Informationen zu ein- und ausgehenden Bild- wie Tonsignalen werden rechts unten eingeblendet und sind auch aus größerer Entfernung gut lesbar.]()

Informationen zu ein- und ausgehenden Bild- wie Tonsignalen werden rechts unten eingeblendet und sind auch aus größerer Entfernung gut lesbar.

![Über das Schnellmenü gelangt man zu diversen Klangeinstellungen wie dem AccuEQ-Einmess-System, das mit mehreren Equalizern aufwartet.]()

Über das Schnellmenü gelangt man zu diversen Klangeinstellungen wie dem AccuEQ-Einmess-System, das mit mehreren Equalizern aufwartet.

![onkyo_vor-end_innen]()

Video und Multimedia

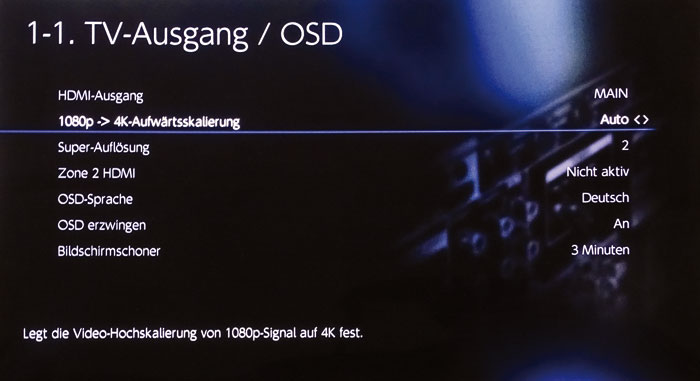

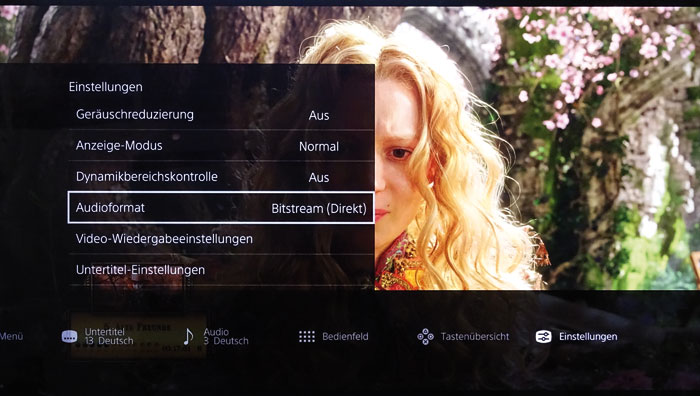

Das Videoboard verarbeitet 4K/60p-Signale, HDR sowie den 4:4:4-Farbraum, der Kopierschutz HDCP 2.2 wird an 5 der 8 HDMI-Eingänge unterstützt. Der Video-Scaler rechnet ausschließlich 1080p-Bilder auf 4K-Auflösung hoch; analoge Quellen werden in ein HDMI-Signal gleicher Auflösung konvertiert. Die dreistufige „Super-Auflösung“ zum Aufpäppeln der Feinzeichnung von Blu-ray-Bildern lässt sich nur bei aktiviertem Upscaler anschalten.

Audiosignale nimmt die PR-RZ5100 über USB, Bluetooth, AirPlay, WLAN, Ethernet und Google Cast entgegen. Die Multiroom-Strea-ming-Funktion „FireConnect“ wird durch ein Firmware-Update nachgereicht. Auch die passenden FireConnect-Speaker kommen erst später auf den Markt.

Web-Radio kann man über TuneIn hören, bei den Streaming-Diensten sind Spotify, Tidal und Deezer an Bord. Der Medien-Player akzeptiert auch Hi-Res-Audiodateien (u.a. DSD mit 11.2 MHz) und erkennt NTFS-formatierte Speicher; die USB-Buchse befindet sich übrigens hinten am Gerät.

![Mit 3 separaten Bass-Filtern lassen sich gezielt Dröhnfrequenzen um bis zu 12 Dezibel absenken.]()

Mit 3 separaten Bass-Filtern lassen sich gezielt Dröhnfrequenzen um bis zu 12 Dezibel absenken.

![Der rudimentäre Scaler rechnet nur 1080p-Signale auf 4K hoch; die Super-Auflösung schärft das Bild an.]()

Der rudimentäre Scaler rechnet nur 1080p-Signale auf 4K hoch; die Super-Auflösung schärft das Bild an.

![Der 15-bandige Equalizer regelt Frequenzen für Boxenpaare zwischen 25 Hz und 16 kHz.]()

Der 15-bandige Equalizer regelt Frequenzen für Boxenpaare zwischen 25 Hz und 16 kHz.

Tonqualität Surround

Mit 7 x 167 Watt an vier Ohm und damit einer Gesamtleistung von fast 1.200 Watt bringt die Endstufe auch die größten Heimkinos zum Beben. Im Stereo-Modus kletterte die Leistung sogar auf üppige 267 Watt pro Kanal. Mit so viel Power legte die Onkyo-Kombi auch bei unserem Testklassiker Steely Dan locker aber druckvoll, verfärbungsfrei und mit schön herausgeschälten Instrumenten los. Die Kontrabassläufe auf Silje Nergaards „Live in Köln“-DVD (Anspieltipp: „If you love somebody, set them free“) brachte das dynamische Duo ebenso sauber und konturiert wie plastisch rüber – auch ohne Subwoofer und AccuEQ. Die Einmessung dauerte rund 6 Minuten und stellte die Parameter unseres Nubert-Boxensets nachvollziehbar ein. Einmal aktiviert, spielte das Onkyo-Gespann im Bass geringfügig druckvoller und ausgeglichener; der EQ für Stehwellen nahm dagegen etwas Druck aus der Performance. Im oberen Mittelton- sowie im Hochtonbereich war dagegen praktisch keine Veränderung bei Zuschaltung von AccuEQ hörbar, was angesichts des 1,7-kHz-Bypass von AccuEQ nicht verwundert (siehe Kasten „Funktionen der AccuEQ-Einmessung“). Für manuelle Korrekturen steht der Equalizer mit drei separaten Speicherplätzen bereit.

2014 ersetzte Onkyo die etablierte Einmess-Automatik Audyssey mit einem selbst entwickelten System namens AccuEQ. Dessen Umfang wurde seitdem stetig verbessert und erweitert – an dieser Stelle erklären wir die wichtigsten Funktionen:

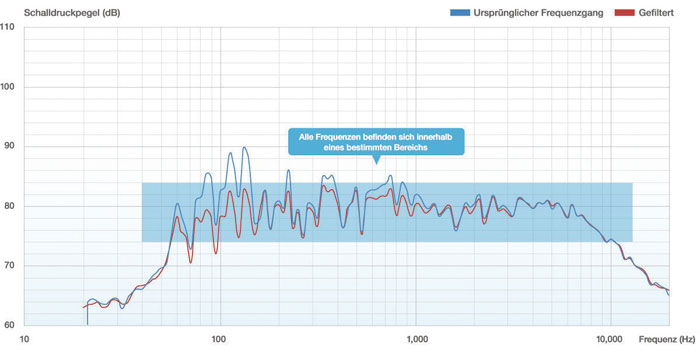

• AccuEQ Room Calibration: Den Kern bildet die automatische Einmessung aller Lautsprecher unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Mikrofons. Die Prozedur ermittelt zuerst die Pegel, Abstände und Bass-Übernahmefrequenzen aller Boxen. Im zweiten Schritt erfolgt die Aufnahme der Frequenzgänge und deren Entzerrung zur Verminderung stehender Wellen, die im Zusammenspiel von Schallabstrahlung und der Raumakustik in jedem Hörzimmer mal mehr mal weniger ausgeprägt sind. Onkyos Ansatz unterscheidet sich hierbei von den uns bekannten Einmess-Systemen der Konkurrenz: Um den Klangcharakter der Boxen nicht zu verändern, aber trotzdem stehende Wellen zu linearisieren, setzen die Japaner auf eine „teilweise Frequenzbandentzerrung“ („Partial Band Equalization“), die Frequenzen ab 1,7 kHz und darüber nicht berücksichtigt (siehe Grafik). Im Zentrum der Entzerrung steht der Mittelton- und Bassbereich. In stark schallgedämmten Heimkinos kann dies jedoch zu einer dumpfen und mitunter leblos wirkenden Tonwiedergabe führen, weshalb Onkyo einen breitbandigen Equalizer beisteuert.

• Equalizer: Der manuelle Equalizer kann optional zur Einmessung genutzt werden. Er umfasst 15 Bänder zwischen 25 Hz und 16 kHz, von denen 9 zeitgleich aktiv sein können. Der Subwoofer regelt in 5 Bändern zwischen 25 und 160 Hertz. Der Nachteil: Bis auf Center und Woofer lassen sich nur Boxenpaare steuern.

• EQ für Stehwellen: Das Klang-Tuning-Tool dient zur präzisen Beseitigung dröhnender Bassfrequenzen. Zur Auswahl stehen 3 Glockenfilter, die in 33 Schritten zwischen 63 und 250 Hertz greifen und ausgewählte Frequenzen um bis zu 12 Dezibel verringern. Die Filter werden von der AccuEQ-Einmessung automatisch gesetzt, können aber auch händisch geregelt werden.

• Accu-Reflex: Das Feature soll die Phase von Aufsatzboxen für Dolby Atmos an die restlichen Boxen angleichen und so für eine bessere Klangharmonie sorgen. Hierfür muss man im Menü „Dolby Enabled Speaker“ die Distanz der Top-Firing-Module zur Decke angeben.

• Re-EQ (THX): Die Schaltung wird über das Schnellmenü aktiviert und senkt hohe Töne dezent ab, um etwa schrillen Film-Sound angenehmer klingen zu lassen.

![AccuEQ berücksichtigt bei der Entzerrung nicht den kompletten Frequenzgang, sondern spart für den Erhalt des originalen Klangcharakters eines Lautsprechers mittlere und hohe Töne ab 1,7 kHz aus. Entsprechend unterscheiden sich die blaue Kurve (ursprünglicher Frequenzgang) und die rote Kurve (gefilterter Frequenzgang) nur bis zu dieser Marke. Weitere Infos stellt Onkyo auf http://onkyo-accueq-de.strikingly.com bereit.]()

AccuEQ berücksichtigt bei der Entzerrung nicht den kompletten Frequenzgang, sondern spart für den Erhalt des originalen Klangcharakters eines Lautsprechers mittlere und hohe Töne ab 1,7 kHz aus. Entsprechend unterscheiden sich die blaue Kurve (ursprünglicher Frequenzgang) und die rote Kurve (gefilterter Frequenzgang) nur bis zu dieser Marke. Weitere Infos stellt Onkyo auf http://onkyo-accueq-de.strikingly.com bereit.

Mit vollem 7.1.4-Setup wusste die Kombi bei den Dolby-Atmos-Trailern „Amaze“ und „Horizon“ mit fantastischer Präzision bei großer Räumlichkeit und einem von den Lautsprechern völlig losgelösten Klang zu faszinieren. Ebenso eindrucksvoll und den Zuhörer einhüllend schwebten die Klangwelten des neuen Lichtmond-Opus „The Journey“ – selbst bei Pegeln jenseits von Gut und Böse spielten die Onkyos stets souverän und stressfrei.

Bei Stereo-Musik im „Direct“-Modus bot das Duo eine Gelassenheit und Ausgeglichenheit, die uns mit zunehmender Hördauer mehr und mehr faszinierte. Sonore Frauenstimmen, etwa von Carla Bruni oder Norah Jones, erschallten mit intimem Schmelz und greifbar zwischen den Boxen. Klassische Musik schallte mit Gespür für Fein- wie Grobdynamik und bei harter Metal-Musik konnte die Kombi richtig zupacken. Der „Music Optimizer“ reichert Songs mit Bässen und Höhen für einen dynamischeren Klang an, was schlechten oder stark komprimierten Aufnahmen zugute kommt. ao

![onkyo-pr-rz5100-und-pa-mc5501-front_ak]()

![onkyo_vor-end_wertung]()

![AuVi_AWARD-Referenz]()

Der Testbericht Onkyo PR-RZ5100/PA-MC5501 (Gesamtwertung: 93, Preis/UVP: 6200 Euro) ist in audiovision Ausgabe 12-2016 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Onkyo PR-RZ5100/PA-MC5501 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

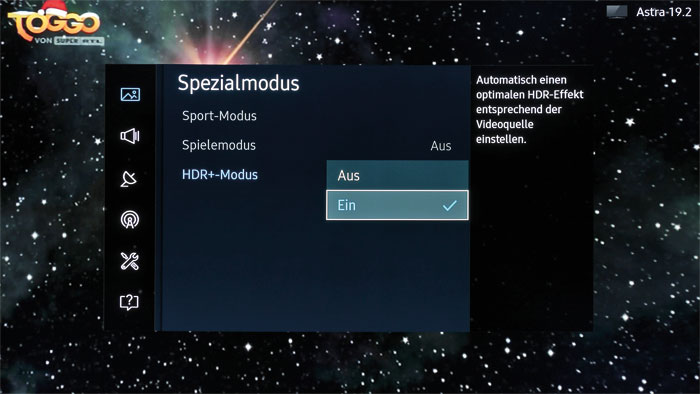

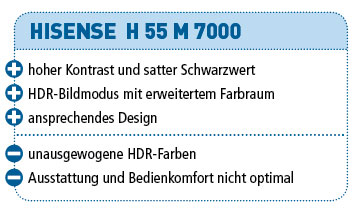

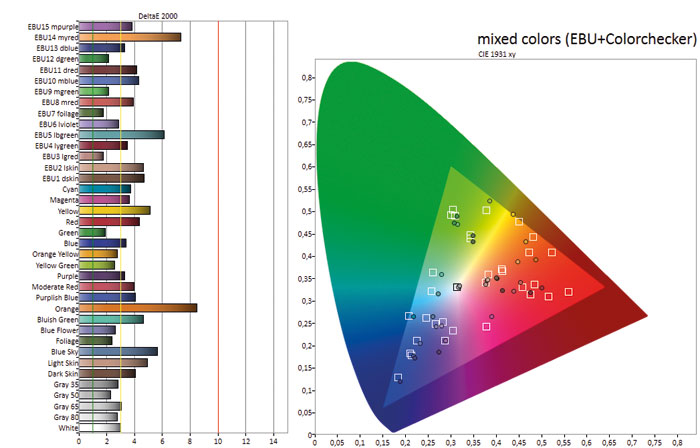

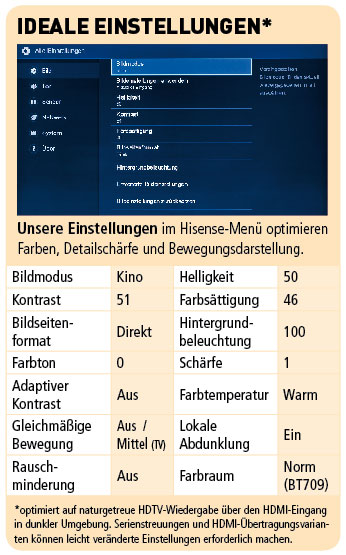

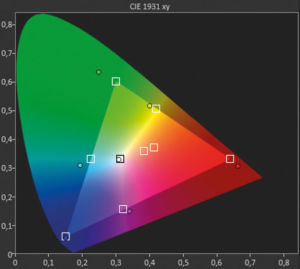

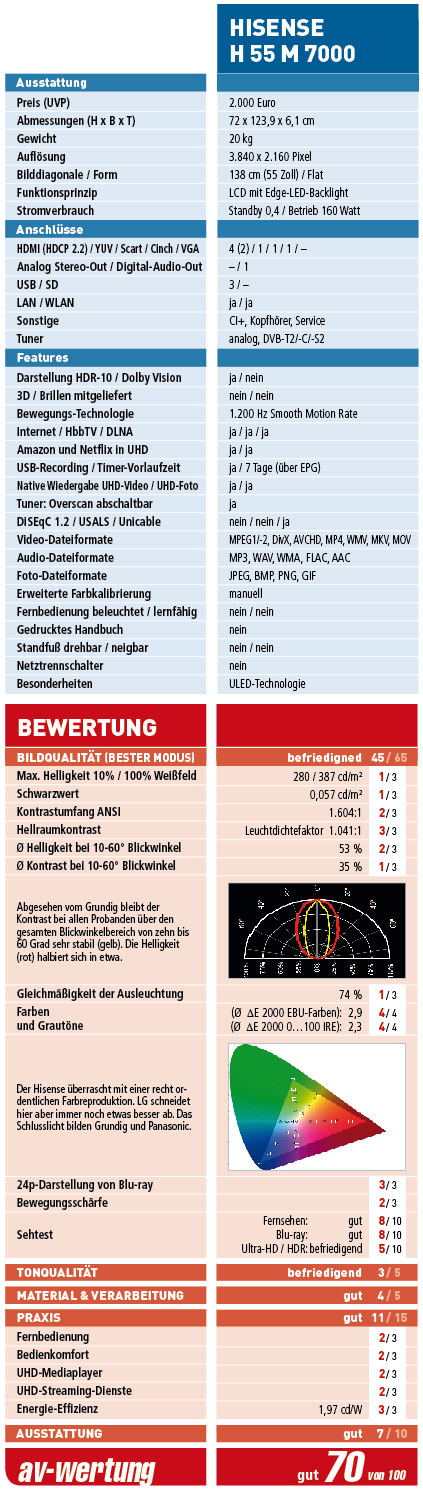

Schon wieder eine neue TV-Technik? Nicht wirklich! Denn obwohl Hisense mit der Abkürzung bewusst auf OLED anspielt, handelt es sich beim M 7000 im Prinzip um einen klassischen LCD-Fernseher. Einzig die Nanokristalle beziehungsweise Quantum Dots sind eine Besonderheit, sorgen sie doch für einen besonders großen Farbraum – die Konkurrenz setzt diese bereits seit einiger Zeit unter klangvollen Namen wie „Triluminos-Display“ (Sony) oder „Color Prime“ (LG) ein. Darüber hinaus verfügt das China-Flaggschiff über eine Local-Dimming-Schaltung mit angeblich 240 Zonen, die exzellente Kontrastwerte sowie tiefes Schwarz verspricht. Jedoch kommt nur ein Edge-LED-Backlight zum Einsatz. Der HDR-Unterstützung tut das keinen Abbruch, mehr dazu erfahren Sie im Kasten auf der nächsten Seite.

Schon wieder eine neue TV-Technik? Nicht wirklich! Denn obwohl Hisense mit der Abkürzung bewusst auf OLED anspielt, handelt es sich beim M 7000 im Prinzip um einen klassischen LCD-Fernseher. Einzig die Nanokristalle beziehungsweise Quantum Dots sind eine Besonderheit, sorgen sie doch für einen besonders großen Farbraum – die Konkurrenz setzt diese bereits seit einiger Zeit unter klangvollen Namen wie „Triluminos-Display“ (Sony) oder „Color Prime“ (LG) ein. Darüber hinaus verfügt das China-Flaggschiff über eine Local-Dimming-Schaltung mit angeblich 240 Zonen, die exzellente Kontrastwerte sowie tiefes Schwarz verspricht. Jedoch kommt nur ein Edge-LED-Backlight zum Einsatz. Der HDR-Unterstützung tut das keinen Abbruch, mehr dazu erfahren Sie im Kasten auf der nächsten Seite.

Der exakt einen Meter lange Lautsprecher – wahlweise mit weißem oder schwarzem Stoffbezug erhältlich – wiegt 6,2 Kilo und kann entweder auf einem silbernen Standfuß oder an der Wand befestigt werden. Ein seitliches Fünfeck verleiht der Box ihre markante Form. Die Gehäuserückseite ist aus drei Millimeter dickem Aluminium gefertigt – das sieht nicht nur hochwertig aus, sondern spendiert dem drahtlosen Lautsprecher auch die erforder-liche Steifigkeit, um störende Vibrationen zu vermeiden. Dass B&O keine Technik-Geräte von der Stange, sondern kleine Kunstwerke liefern will, illustriert der Mitarbeiter, der den Beosound 35 im Testraum aufbaut, sehr anschaulich: Mit weißen Handschuhen, wie sie sonst nur Oberkellner im Gourmet-Restaurant beim Eindecken des Tisches tragen, schraubt er den Schallwandler am Standfuß fest. Denn Fingerabdrücke sind an der empfind-lichen Aluminiumhülle nicht willkommen.

Der exakt einen Meter lange Lautsprecher – wahlweise mit weißem oder schwarzem Stoffbezug erhältlich – wiegt 6,2 Kilo und kann entweder auf einem silbernen Standfuß oder an der Wand befestigt werden. Ein seitliches Fünfeck verleiht der Box ihre markante Form. Die Gehäuserückseite ist aus drei Millimeter dickem Aluminium gefertigt – das sieht nicht nur hochwertig aus, sondern spendiert dem drahtlosen Lautsprecher auch die erforder-liche Steifigkeit, um störende Vibrationen zu vermeiden. Dass B&O keine Technik-Geräte von der Stange, sondern kleine Kunstwerke liefern will, illustriert der Mitarbeiter, der den Beosound 35 im Testraum aufbaut, sehr anschaulich: Mit weißen Handschuhen, wie sie sonst nur Oberkellner im Gourmet-Restaurant beim Eindecken des Tisches tragen, schraubt er den Schallwandler am Standfuß fest. Denn Fingerabdrücke sind an der empfind-lichen Aluminiumhülle nicht willkommen.

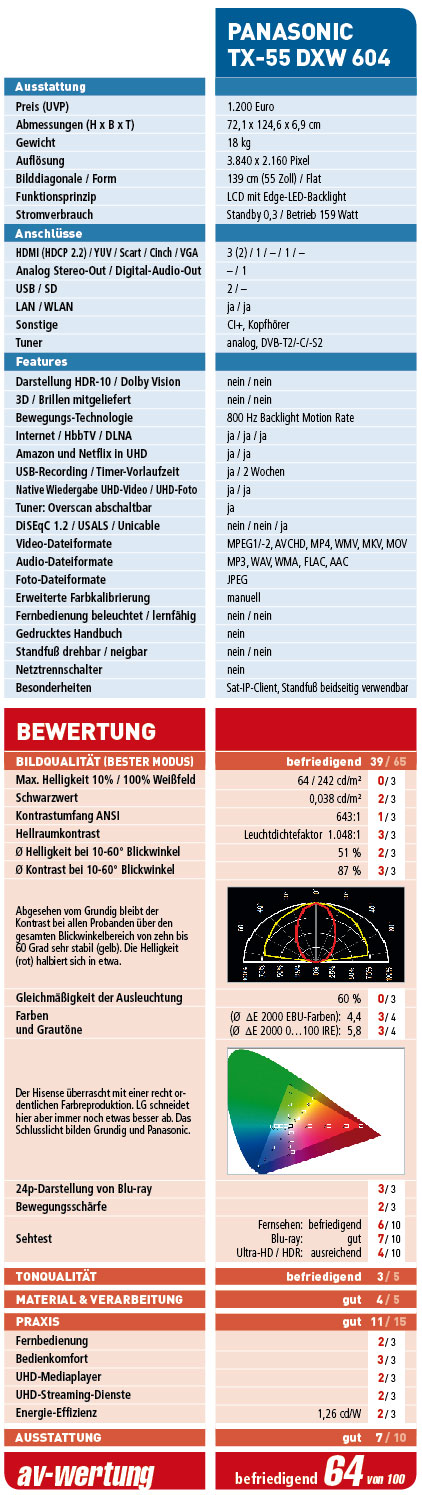

Anders als der auf Seite 30 getestete Grundig kann Panasonics TV-over-IP-Client nicht bloß Satellitenprogramme, sondern auch Kabel- und hochaufgelöstes Antennenfernsehen (DVB-T2) via Netzwerk empfangen. Die Server-Funktionalität zum Verteilen der Signale sowie der Twin-Tuner bleiben aber den teureren Brüdern vorbehalten. Dafür lässt sich mittels „TV Anywhere“ eine Sendung sogar unterwegs live aufs Smartphone oder Tablet streamen.

Anders als der auf Seite 30 getestete Grundig kann Panasonics TV-over-IP-Client nicht bloß Satellitenprogramme, sondern auch Kabel- und hochaufgelöstes Antennenfernsehen (DVB-T2) via Netzwerk empfangen. Die Server-Funktionalität zum Verteilen der Signale sowie der Twin-Tuner bleiben aber den teureren Brüdern vorbehalten. Dafür lässt sich mittels „TV Anywhere“ eine Sendung sogar unterwegs live aufs Smartphone oder Tablet streamen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz setzt LG nicht nur auf den offenen HDR-10-Standard, sondern zusätzlich auf Dolby Vision und wappnet den Mittelklasse-TV damit für alle aktuellen sowie zukünftigen Ultra-HD-Zuspieler. Die intensiven Farben, durch die sich HDR-Videos auszeichnen, liefert das Quantum-Dot- beziehungsweise Color-Prime-Plus-Display – offensichtlich eine verbesserte Version der erstmals im 55 UF 9509 eingesetzten Technologie (Test in audiovision 5-2015). Eine ebenso große Rolle spielt die Leuchtkraft.

Im Gegensatz zur Konkurrenz setzt LG nicht nur auf den offenen HDR-10-Standard, sondern zusätzlich auf Dolby Vision und wappnet den Mittelklasse-TV damit für alle aktuellen sowie zukünftigen Ultra-HD-Zuspieler. Die intensiven Farben, durch die sich HDR-Videos auszeichnen, liefert das Quantum-Dot- beziehungsweise Color-Prime-Plus-Display – offensichtlich eine verbesserte Version der erstmals im 55 UF 9509 eingesetzten Technologie (Test in audiovision 5-2015). Eine ebenso große Rolle spielt die Leuchtkraft.

Seit der Übernahme von Pioneer durch Onkyo im Frühjahr 2015 sind die AV-Receiver beider Hersteller technisch zusammengerückt. Die Neuentwicklung der Receiver ging auch an der Vorstufe nicht vorüber, was an der geänderten Modell-bezeichnung „RZ“ satt „SC“ ebenso zu erkennen ist wie am gestiegenen Preis, den Onkyo nun 800 Euro höher ansetzt als beim Vormodell (2.700 Euro). So präsentiert sich die ausschließlich in Schwarz erhältliche PR-RZ5100 im neuen Gewand der „RZ“-Receiver mit kantigem wie bulligem Design, aufgeräumter Front und einem versteckten Bedienfeld hinter einer massiven, aus Aluminium gefrästen Front-klappe. Aus dem gleichen Metall bestehen auch das Frontpanel und die 3 Dreh-regler. Das riesige Lautstärkerad läuft rund und satt, dürfte beim Drehen aber etwas mehr Griffigkeit bieten. Das einzeilige, grün schimmernde Dot-matrix-Display punktet mit separater Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige und lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen. An der gediegenen Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen, das Metallgehäuse fällt robust aus und erlaubt es, die 22 Kilo schwere Endstufe obendrauf zu stellen, was aus Gründen der Wärmeabfuhr sinnvoll ist.

Seit der Übernahme von Pioneer durch Onkyo im Frühjahr 2015 sind die AV-Receiver beider Hersteller technisch zusammengerückt. Die Neuentwicklung der Receiver ging auch an der Vorstufe nicht vorüber, was an der geänderten Modell-bezeichnung „RZ“ satt „SC“ ebenso zu erkennen ist wie am gestiegenen Preis, den Onkyo nun 800 Euro höher ansetzt als beim Vormodell (2.700 Euro). So präsentiert sich die ausschließlich in Schwarz erhältliche PR-RZ5100 im neuen Gewand der „RZ“-Receiver mit kantigem wie bulligem Design, aufgeräumter Front und einem versteckten Bedienfeld hinter einer massiven, aus Aluminium gefrästen Front-klappe. Aus dem gleichen Metall bestehen auch das Frontpanel und die 3 Dreh-regler. Das riesige Lautstärkerad läuft rund und satt, dürfte beim Drehen aber etwas mehr Griffigkeit bieten. Das einzeilige, grün schimmernde Dot-matrix-Display punktet mit separater Dezibel- sowie Kanalmatrix-Anzeige und lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen. An der gediegenen Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen, das Metallgehäuse fällt robust aus und erlaubt es, die 22 Kilo schwere Endstufe obendrauf zu stellen, was aus Gründen der Wärmeabfuhr sinnvoll ist.

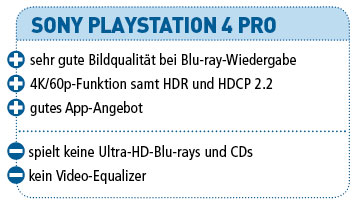

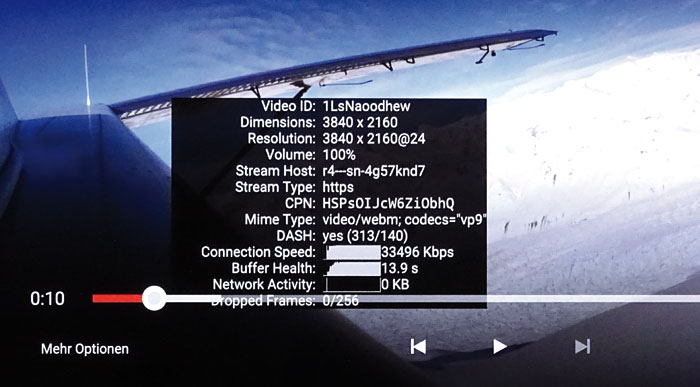

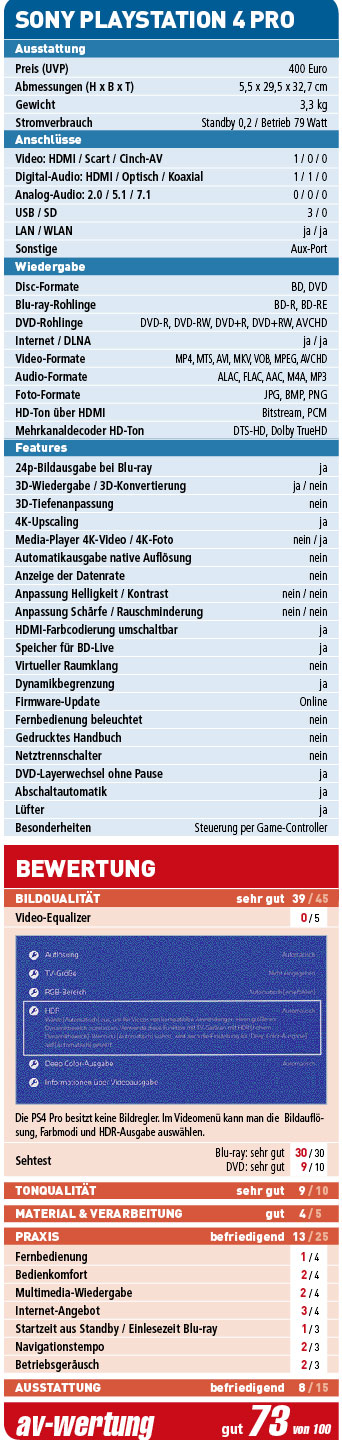

Vor exakt drei Jahren stand die PS4 auf unserem Prüfstand (Ausgabe 1-2014) und war zum Marktstart mehr schlecht als recht für den multimedialen Einsatz gerüstet. So fehlten ein Medien-Player und Netzwerk-Funktionen genauso wie die CD-Unterstützung, Foto-Wiedergabe oder das 4K-Upscaling – an natives UHD war damals noch gar nicht zu denken. All das resultierte in mageren 61 Punkten und einem denkbar knappen „befriedigend“.

Vor exakt drei Jahren stand die PS4 auf unserem Prüfstand (Ausgabe 1-2014) und war zum Marktstart mehr schlecht als recht für den multimedialen Einsatz gerüstet. So fehlten ein Medien-Player und Netzwerk-Funktionen genauso wie die CD-Unterstützung, Foto-Wiedergabe oder das 4K-Upscaling – an natives UHD war damals noch gar nicht zu denken. All das resultierte in mageren 61 Punkten und einem denkbar knappen „befriedigend“.

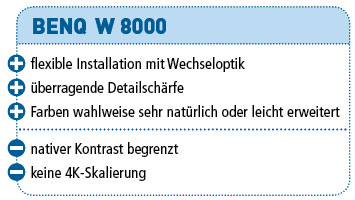

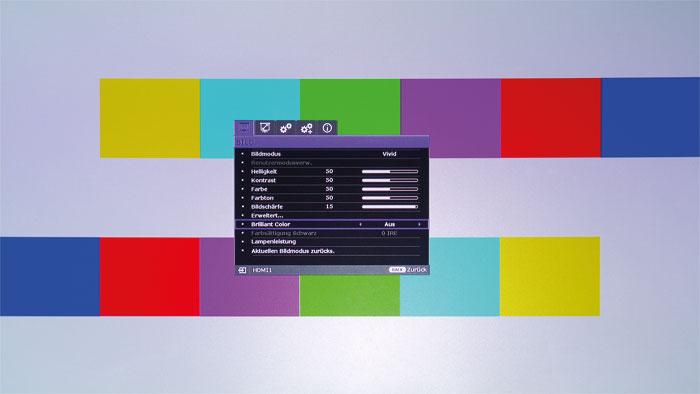

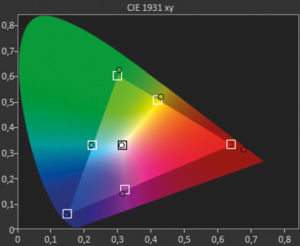

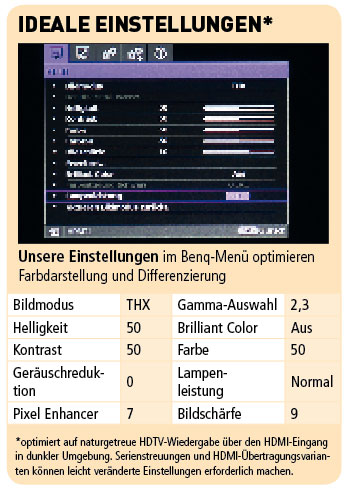

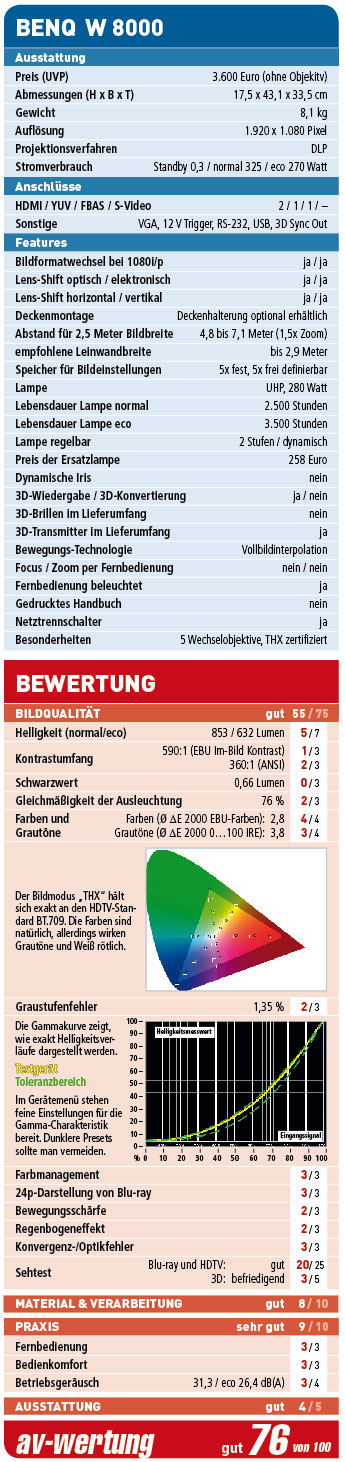

Mit seiner 280 Watt starken Lampe will der W 8000 laut Hersteller ein Kontrastverhältnis von 50.000:1 sowie eine Helligkeit von bis zu 2.000 Lumen erreichen. Je nach Optik und Zoomeinstellung variieren die Resultate allerdings. Unserem Testgerät lag die Semi-Long-Optik mit 1,5-fachem Telezoom bei (Brennweite 28,5 bis 42,75 Millimeter), deren Blendenöffnung zum Telebereich hin leicht abnimmt (F2,5 bis F3,1). Im Labordurchgang wird ein Projektor stets in der lichtstarken Weitwinkel-Stellung gemessen. Noch mehr Helligkeit verspricht die Wide-Zoom-Optik (Blendenöffnung F2,05 bis F2,27). Das Projektionsverhältnis multipliziert mit der gewünschten Bildbreite ergibt den Projektionsabstand. Mit diesen Informationen auf BenQs Webseite können Laien wie Profis die ideale Optik-Kombination für ihr Heimkino auswählen. Ein interessantes Extra ist das optionale Wireless-HD-Kit (WDP01 und WDP02; rund 450 Euro). Es überträgt in Echtzeit Full-HD-Signale in 2D und 3D dank vier Antennen bis zu 30 Meter weit und löst so alle Verkabelungsprobleme.

Mit seiner 280 Watt starken Lampe will der W 8000 laut Hersteller ein Kontrastverhältnis von 50.000:1 sowie eine Helligkeit von bis zu 2.000 Lumen erreichen. Je nach Optik und Zoomeinstellung variieren die Resultate allerdings. Unserem Testgerät lag die Semi-Long-Optik mit 1,5-fachem Telezoom bei (Brennweite 28,5 bis 42,75 Millimeter), deren Blendenöffnung zum Telebereich hin leicht abnimmt (F2,5 bis F3,1). Im Labordurchgang wird ein Projektor stets in der lichtstarken Weitwinkel-Stellung gemessen. Noch mehr Helligkeit verspricht die Wide-Zoom-Optik (Blendenöffnung F2,05 bis F2,27). Das Projektionsverhältnis multipliziert mit der gewünschten Bildbreite ergibt den Projektionsabstand. Mit diesen Informationen auf BenQs Webseite können Laien wie Profis die ideale Optik-Kombination für ihr Heimkino auswählen. Ein interessantes Extra ist das optionale Wireless-HD-Kit (WDP01 und WDP02; rund 450 Euro). Es überträgt in Echtzeit Full-HD-Signale in 2D und 3D dank vier Antennen bis zu 30 Meter weit und löst so alle Verkabelungsprobleme.

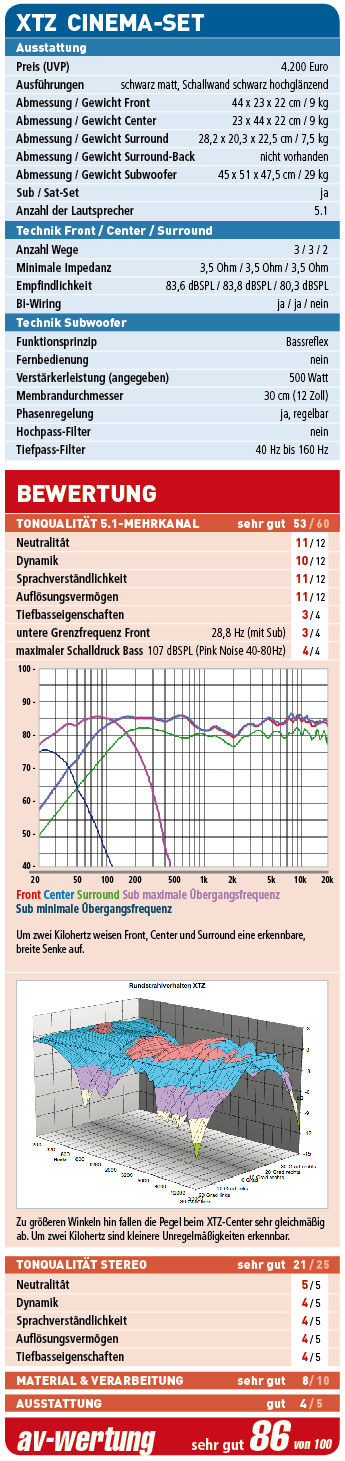

Das von uns getestete Set der

Das von uns getestete Set der

Technik ist nicht alles; Design und Komfort-Features spielen bei der Kaufentscheidung ebenfalls eine wichtige Rolle. Dessen war sich Metz schon zu Zeiten der Röhren-Fernseher bewusst und ist es noch immer: Das neue Flachbild-Flaggschiff beherrscht nicht bloß die vierfache Full-HD-Auflösung und HDR-Inhalte mit 10 Bit Farbtiefe (mehr dazu im Kasten „HDR mit Aussicht auf Dolby Vision“), sondern besticht zudem durch ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse in schlanker Bauweise sowie einen drehbaren Standsockel. Dank seiner aufgeräumten Rückseite aus gebürstetem Aluminium macht der Novum 65 OLED twin R auch frei im Raum stehend eine tolle Figur, wobei wir ein ordentliches Kabelmanagement vermissen.

Technik ist nicht alles; Design und Komfort-Features spielen bei der Kaufentscheidung ebenfalls eine wichtige Rolle. Dessen war sich Metz schon zu Zeiten der Röhren-Fernseher bewusst und ist es noch immer: Das neue Flachbild-Flaggschiff beherrscht nicht bloß die vierfache Full-HD-Auflösung und HDR-Inhalte mit 10 Bit Farbtiefe (mehr dazu im Kasten „HDR mit Aussicht auf Dolby Vision“), sondern besticht zudem durch ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse in schlanker Bauweise sowie einen drehbaren Standsockel. Dank seiner aufgeräumten Rückseite aus gebürstetem Aluminium macht der Novum 65 OLED twin R auch frei im Raum stehend eine tolle Figur, wobei wir ein ordentliches Kabelmanagement vermissen.

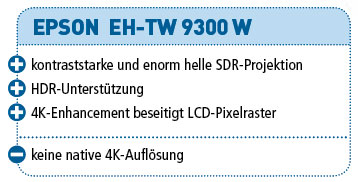

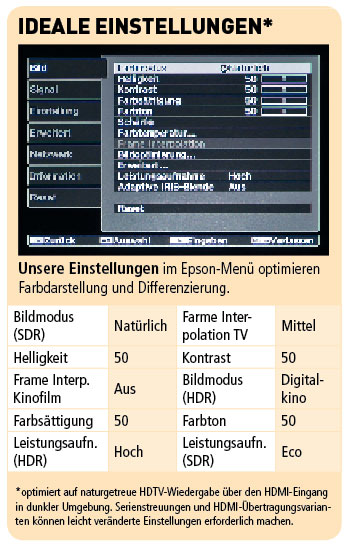

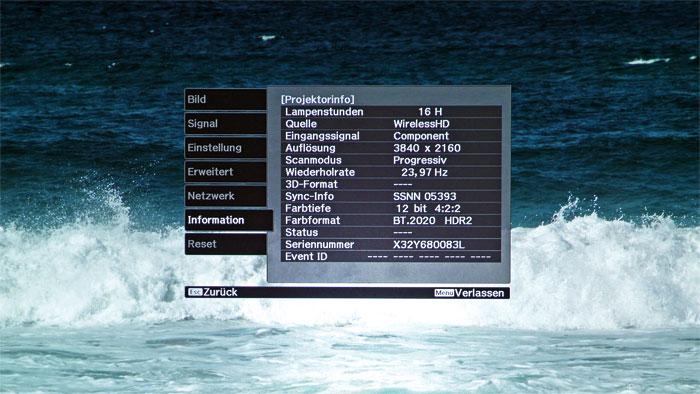

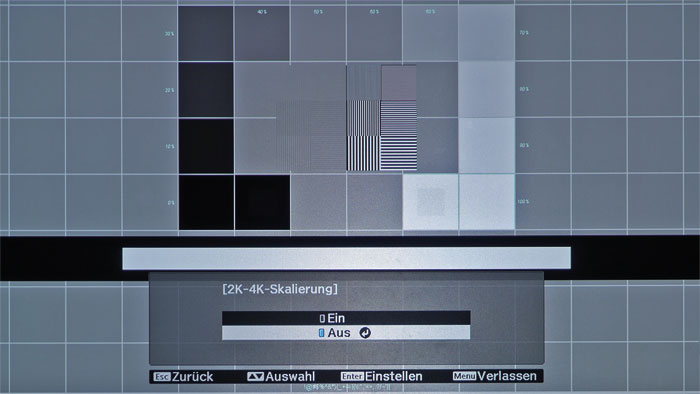

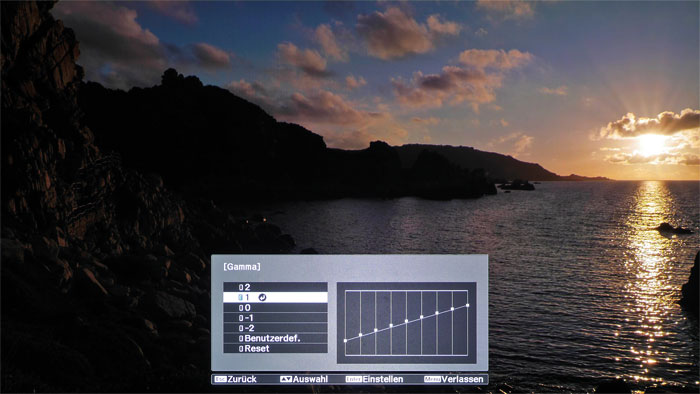

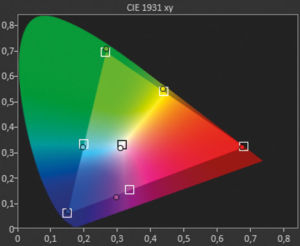

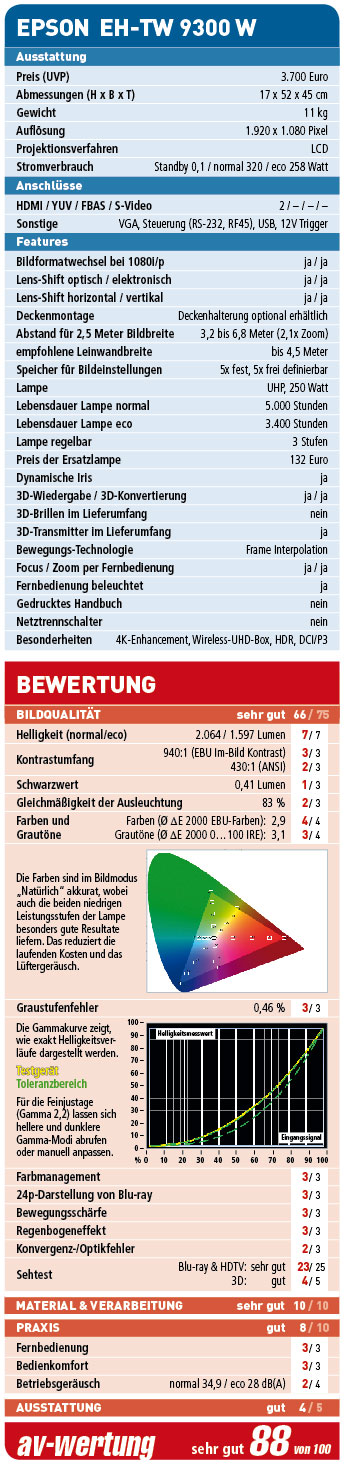

Deutlich zugelegt hat das Gerät auch bei den Gehäuseabmessungen, bietet aber auch eine Reihe neuer, in der Praxis sinnvoller Funktionen. Denn anders als beim 9200er lassen sich Fokus, Zoom und 2D-Lens-Shift nun motorisch steuern sowie zehn Bildformate und Optikpositionen speichern. Dank 2,1-fach-Zoom und der Projektionsverschiebung um knapp eine Bildhöhe (vertikal) beziehungsweise eine halbe Bildbreite (horizontal) meistert der TW 9300 W jede Installationsaufgabe souverän. Bei Nichtgebrauch schützt ein motorischer Verschluss die Optik automatisch vor Staub.

Deutlich zugelegt hat das Gerät auch bei den Gehäuseabmessungen, bietet aber auch eine Reihe neuer, in der Praxis sinnvoller Funktionen. Denn anders als beim 9200er lassen sich Fokus, Zoom und 2D-Lens-Shift nun motorisch steuern sowie zehn Bildformate und Optikpositionen speichern. Dank 2,1-fach-Zoom und der Projektionsverschiebung um knapp eine Bildhöhe (vertikal) beziehungsweise eine halbe Bildbreite (horizontal) meistert der TW 9300 W jede Installationsaufgabe souverän. Bei Nichtgebrauch schützt ein motorischer Verschluss die Optik automatisch vor Staub.

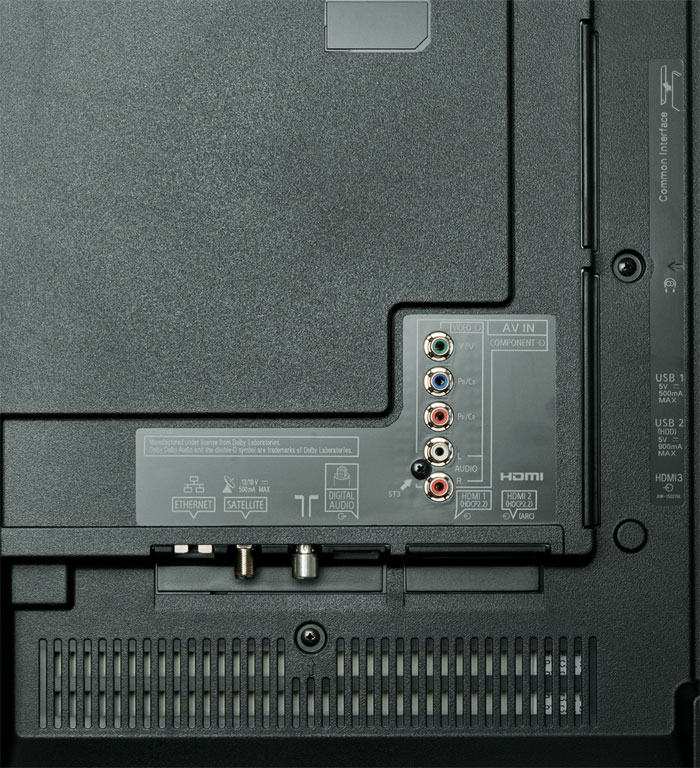

Sie haben richtig gelesen: Im Fernseher kommt ein Quattro-Tuner zum Einsatz, der neben Satellit, Kabel und DVB-T2 das Heimnetzwerk als Empfangsweg nutzt (TV-over-IP). Der DXW 604 fungiert allerdings bloß als Client; die Server-Funktionalität zum Einspeisen der Signale bleibt den übergeordneten Modellen vorbehalten. Gleiches gilt für das Twin-Konzept, so dass er im Gegensatz zum TX-50DXW734 immer nur eine Sendung entweder wiedergeben, aufnehmen oder per „TV Anywhere“ aufs Smartphone respektive Tablet streamen kann.

Sie haben richtig gelesen: Im Fernseher kommt ein Quattro-Tuner zum Einsatz, der neben Satellit, Kabel und DVB-T2 das Heimnetzwerk als Empfangsweg nutzt (TV-over-IP). Der DXW 604 fungiert allerdings bloß als Client; die Server-Funktionalität zum Einspeisen der Signale bleibt den übergeordneten Modellen vorbehalten. Gleiches gilt für das Twin-Konzept, so dass er im Gegensatz zum TX-50DXW734 immer nur eine Sendung entweder wiedergeben, aufnehmen oder per „TV Anywhere“ aufs Smartphone respektive Tablet streamen kann.

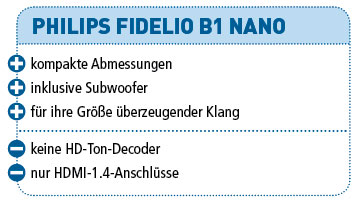

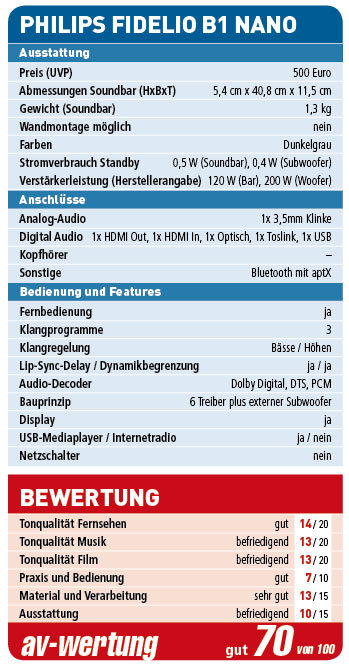

Anders als man vermuten könnte, handelt es sich bei der B1 um ein vollwertiges 5.1-System mit 6 angesteuerten Lautsprechern, allesamt verbaut in dem kleinen Gehäuse. „Microbeam-Technologie“ nennt Philips das kompakte Speaker-Design, mit dem ein 180-Grad-Raumklang erzeugt werden soll (siehe Kasten „Die Microbeam-Technologie“). Die 6 integrierten Verstärker liefern laut Hersteller insgesamt 120 Watt, dem externen Subwoofer stehen 200 Watt zur Verfügung. Letzterer fällt mit 53,5 x 43 x 8,6 (B/H/T) Zentimetern noch handlich und vor allem sehr flach aus, weshalb man den Krawallmacher nicht nur aufstellen (Ständer wird mitgeliefert), sondern auch liegend im TV-Schrank oder unter der Couch positionieren kann. Auch die Haptik und Verarbeitung des Bass-Flachmanns gefällt.

Anders als man vermuten könnte, handelt es sich bei der B1 um ein vollwertiges 5.1-System mit 6 angesteuerten Lautsprechern, allesamt verbaut in dem kleinen Gehäuse. „Microbeam-Technologie“ nennt Philips das kompakte Speaker-Design, mit dem ein 180-Grad-Raumklang erzeugt werden soll (siehe Kasten „Die Microbeam-Technologie“). Die 6 integrierten Verstärker liefern laut Hersteller insgesamt 120 Watt, dem externen Subwoofer stehen 200 Watt zur Verfügung. Letzterer fällt mit 53,5 x 43 x 8,6 (B/H/T) Zentimetern noch handlich und vor allem sehr flach aus, weshalb man den Krawallmacher nicht nur aufstellen (Ständer wird mitgeliefert), sondern auch liegend im TV-Schrank oder unter der Couch positionieren kann. Auch die Haptik und Verarbeitung des Bass-Flachmanns gefällt.

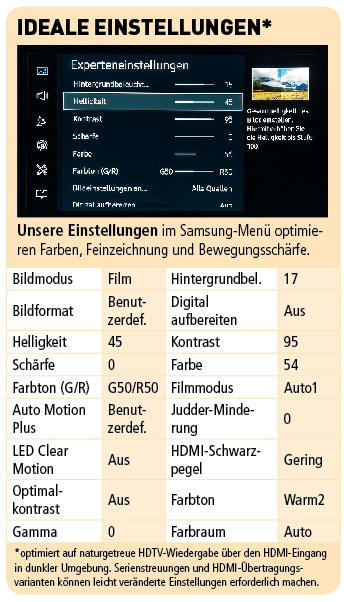

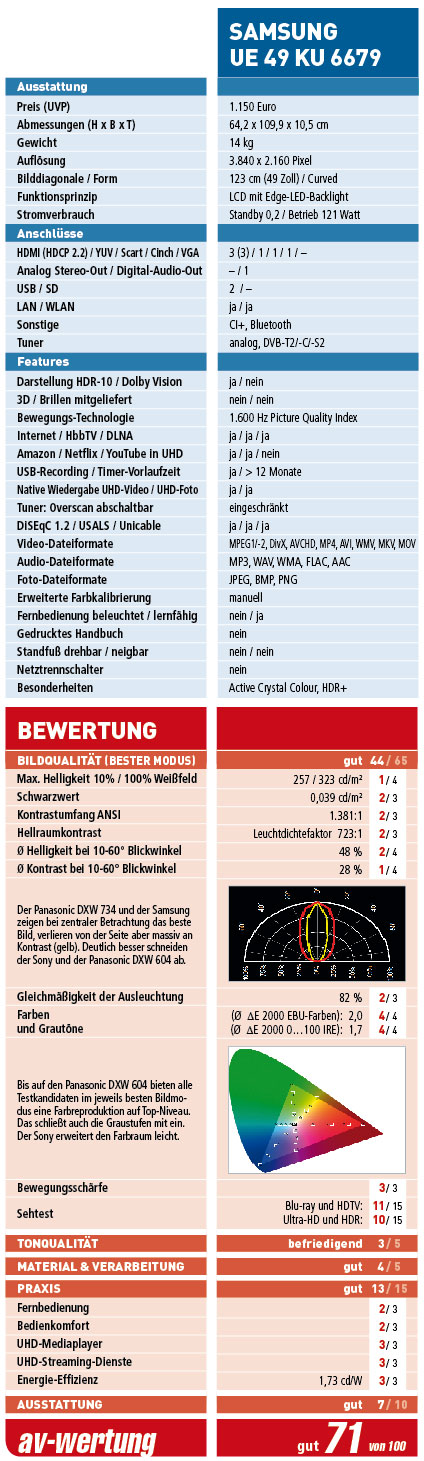

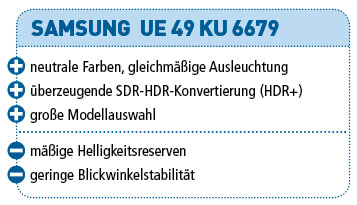

Samsungs 6er-Serie umfasst mehr als 40 Modelle, die sich in erster Linie bloß optisch voneinander unterscheiden. Somit dürfte der 49-Zöller seinem Bruder UE55KU6679 (audiovision 9-2016) technisch in nichts nachstehen. Wegen der kleineren Diagonale beträgt der Krümmungsradius hier allerdings 3 statt 4,2 Meter. Die Ausstattung ist natürlich die gleiche. Eine große Rolle spielt die „Active Crystal Color“-Technologie, bei der Quantum Dots für brillantere Farben sorgen. Die 10-Bit-Wiedergabe bleibt laut Datenblatt zwar den SUHD-Flaggschiffen vorbehalten, trotzdem stellt der KU 6679 den Grauverlauf unseres HDR-Testbilds relativ sauber dar. Dynamikreiche Videos sind über HDMI, den Mediaplayer (USB und Netzwerk) sowie die bekannten Streaming-Portale zuspielbar. Wem SDR-Qualität genügt, der findet im Smart-Hub-Portal noch viele weitere Apps.

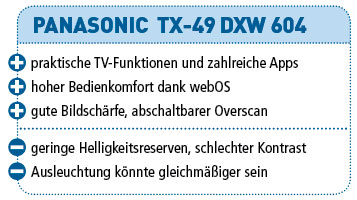

Samsungs 6er-Serie umfasst mehr als 40 Modelle, die sich in erster Linie bloß optisch voneinander unterscheiden. Somit dürfte der 49-Zöller seinem Bruder UE55KU6679 (audiovision 9-2016) technisch in nichts nachstehen. Wegen der kleineren Diagonale beträgt der Krümmungsradius hier allerdings 3 statt 4,2 Meter. Die Ausstattung ist natürlich die gleiche. Eine große Rolle spielt die „Active Crystal Color“-Technologie, bei der Quantum Dots für brillantere Farben sorgen. Die 10-Bit-Wiedergabe bleibt laut Datenblatt zwar den SUHD-Flaggschiffen vorbehalten, trotzdem stellt der KU 6679 den Grauverlauf unseres HDR-Testbilds relativ sauber dar. Dynamikreiche Videos sind über HDMI, den Mediaplayer (USB und Netzwerk) sowie die bekannten Streaming-Portale zuspielbar. Wem SDR-Qualität genügt, der findet im Smart-Hub-Portal noch viele weitere Apps.