![]()

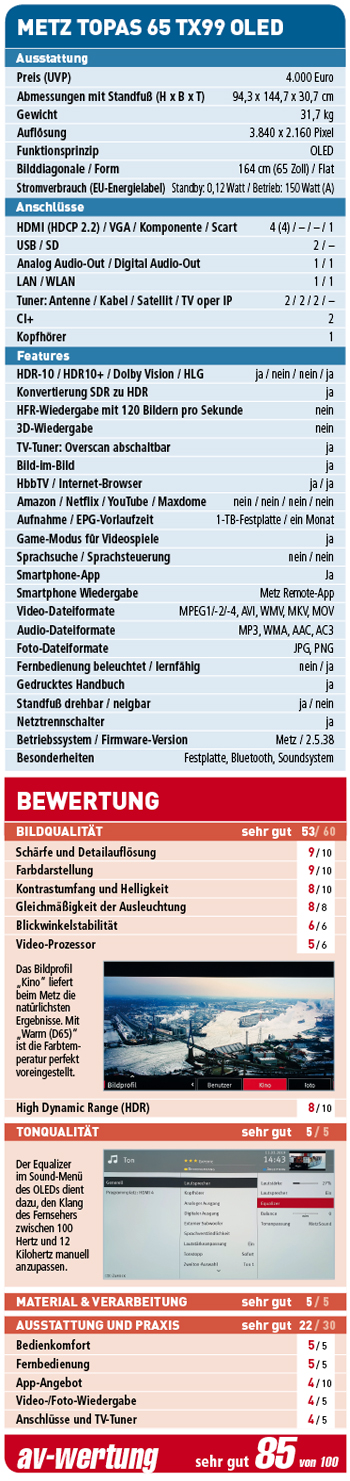

Super handlich: Trotz der wenigen Tasten hat man mit der Fernbedienung alles im Griff. Das schicke Aluminium-Gehäuse hebt sich von den meisten anderen Plastik-Signalgebern qualitativ deutlich ab.

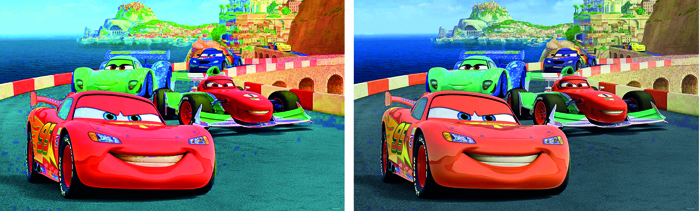

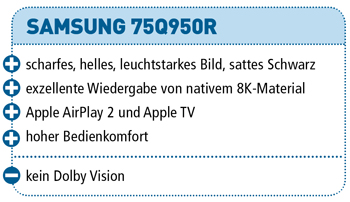

![]() Mit dem 75Q950R bringt Samsung bereits die zweite 8K-Generation seiner QLED-Fernseher auf den Markt. HDMI 2.1, Apple TV und AirPlay 2 gehören zu den Besonderheiten des brandneuen Boliden.

Mit dem 75Q950R bringt Samsung bereits die zweite 8K-Generation seiner QLED-Fernseher auf den Markt. HDMI 2.1, Apple TV und AirPlay 2 gehören zu den Besonderheiten des brandneuen Boliden.

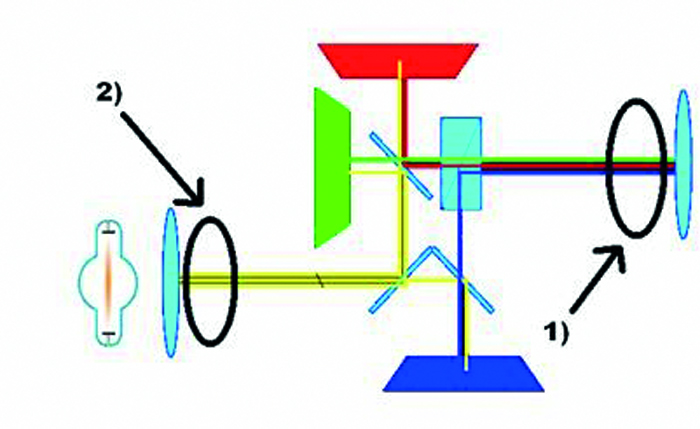

Beim Thema 8K drückt Samsung ordentlich aufs Gaspedal. Nur wenige Monate, nachdem mit dem 75QLED8KQ900 (Test in 1-2019) der erste 8K-Bolide auf den Markt gekommen ist, rollen die Koreaner mit der Q950R-Serie die nächste Generation an den Startblock. Der 8K-QLED ist in 65, 75, 82 und 98 Zoll zu haben. Während der von uns getestete 75-Zöller für vergleichsweise moderate 8.000 Euro zu haben ist, muss man für den 82-Zöller schon 12.000 und für den 98-Zöller aufgrund der geringen Stückzahl der Panel-Produktion in dieser Größe unverhältnismäßige 60.000 Euro hinblättern.

Rein optisch unterscheidet sich der 75Q950R nicht vom Vorgänger. Das 3,5 Zentimeter tiefe Display präsentiert sich im schicken Look mit gebürstetem Aluminium. Die beiden schlanken Metallfüße lassen sich zum Transport in der Gehäuserückseite verstauen. Je nach Breite des TV-Tisches können die Füße weiter außen oder innen eingerastet werden. Das Display mit 7.680 x 4.320 Pixeln arbeitet mit einer direkten LED-Hintergrundbeleuchtung. Beim Vorgänger kamen 480-Local-Dimming-Zonen zum Einsatz. Wie viele es jetzt sind, verrät Samsung nicht. Die Zahl dürfte auf einem ähnlichen Niveau liegen.

Ausstattung & Bedienbarkeit

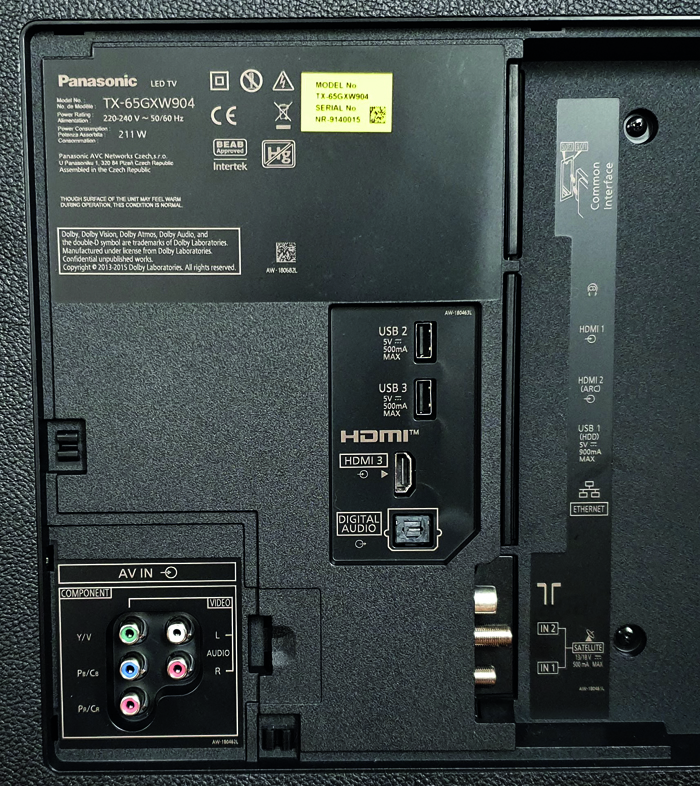

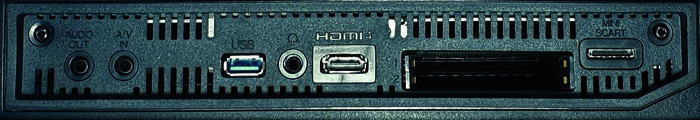

Auch der 75Q950R hat die Anschlüsse in die externe One Connect Box ausgelagert, die über ein fünf Meter langes silbernes Kabel mit dem Flat-TV verbunden wird. Bild- und Tonsignale werden auf diesem Weg transportiert, eine eigene Stromzufuhr benötigt der 75-Zöller nicht, da die Anschlusskiste ein eigenes Netzteil an Bord hat. Das Kabel lässt sich links oder rechts über einen Kabelkanal im TV-Gehäuse verlegen. Wem fünf Meter nicht reichen, der kann eine 15 Meter lange Strippe gegen Aufpreis erwerben. Alle vier HDMI-Buchsen unterstützen HDMI 2.1 und akzeptieren damit die volle 8K-Auflösung mit bis zu 60 Vollbildern. Externe Speichergeräte können an die One Connect Box angedockt werden, hier sitzen drei USB-Ports.

![]()

HDMI 2.1: Alle vier digitalen Ports für Bild und Ton unterstützen an der One Connect Box auch 8K-Auflösung mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde.

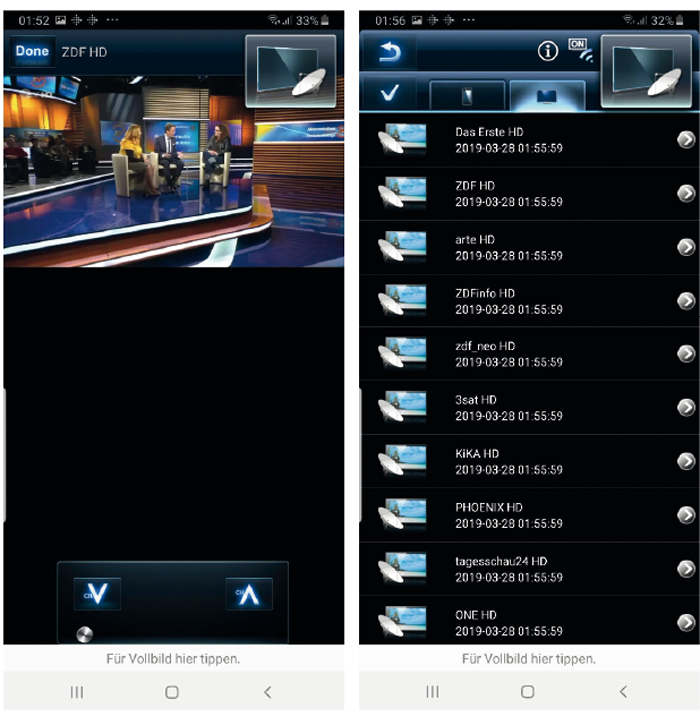

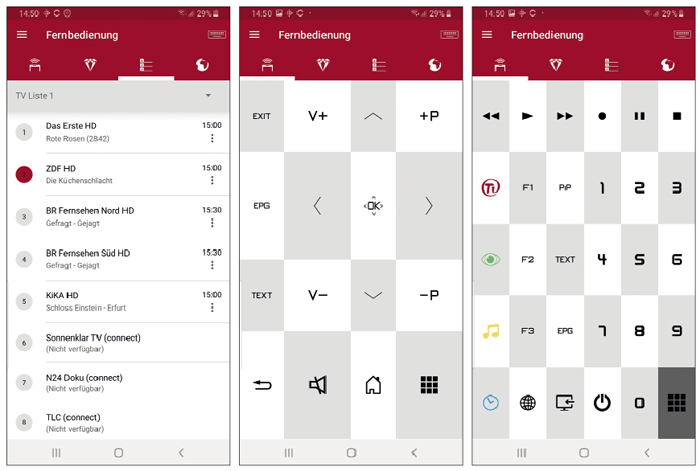

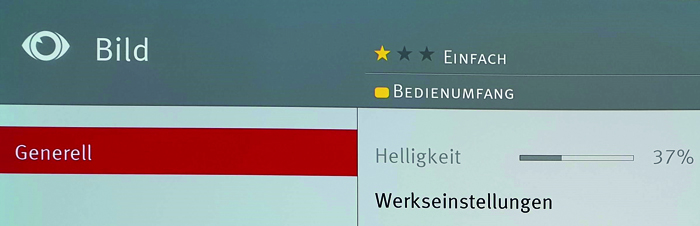

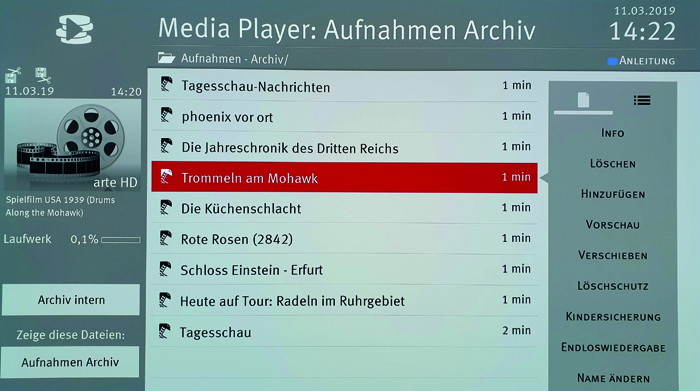

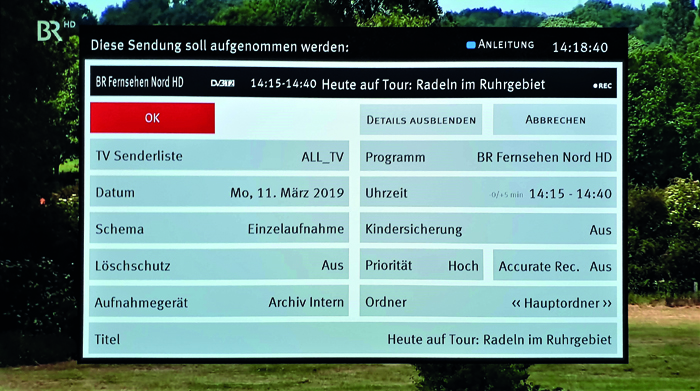

Bei Aufnahmen verhält sich der Samsung dank der Doppel-Tuner für Kabel, Satellit und das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD ausgesprochen flexibel. Ein Druck auf die Pause-/Play-Taste genügt, und schon öffnet sich das entsprechende Menü, um vom Time-Shift- zum Aufnahme-Modus zu wechseln. Der Zuschauer entscheidet selbst, ob er den bereits beim zeitversetzten Fernsehen aufgenommenen Teil in der Aufnahmedatei speichern möchte oder nicht. Die Aufnahmedauer kann minutenweise über einen Zeitstrahl festgelegt werden, maximal schneidet der QLED das Programm bis zu zwölf Stunden am Stück mit.

![]()

Apple TV ist da: Samsung hat eine neue App in die Tizen-Bedienoberfläche integriert, die Filmfans einen echten Mehrwert sowie UHD- und HDR-Titel bietet.

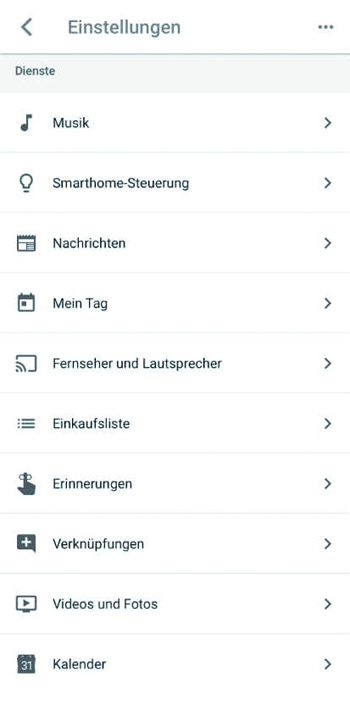

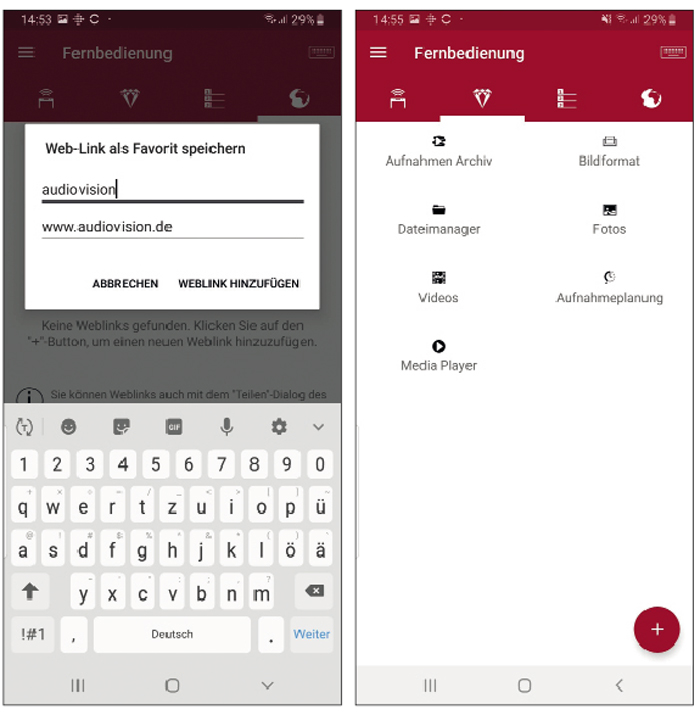

Als erster Hersteller hat Samsung Apple AirPlay 2 und Apple TV in seinen Boliden integriert. In Kürze wird ebenfalls „HD+“ an Bord sein, um die hochauflösenden Privatsender per Satellit ohne separate Settop-Box empfangen zu können. Bei Redaktionsschluss ließ sich die App bereits installieren, nach dem Start erschien jedoch der Hinweis „Sobald es verfügbar ist, erhältst du einen Hinweis auf deinem TV-Screen“.

Neuland für einen Fernseher: Samsung hat als erster Hersteller Apple AirPlay 2 und die Apple-TV-App in den 75Q950R integriert. Die App wartet bereits auf der Benutzeroberfläche der Smart-TV-Plattform. Ein Klick mit der Fernbedienung genügt, und Nutzer erhalten sofort Zugriff auf ihre bei iTunes erworbenen Filme und Serien.

![]()

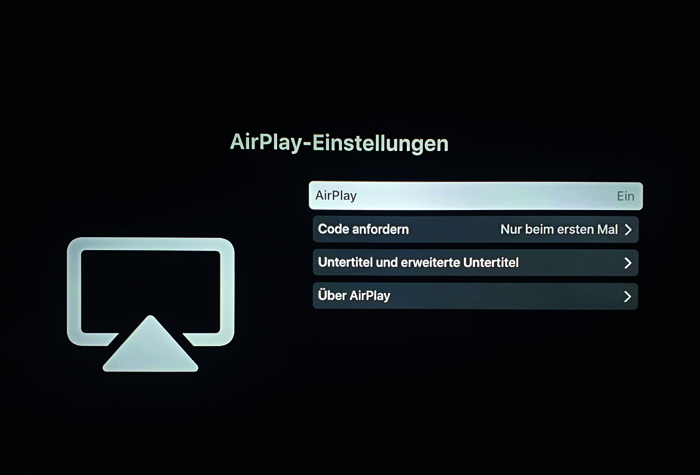

AirPlay an Bord: Über das Menü des Samsung-TVs kann man den Übertragungsstandard aktivieren.

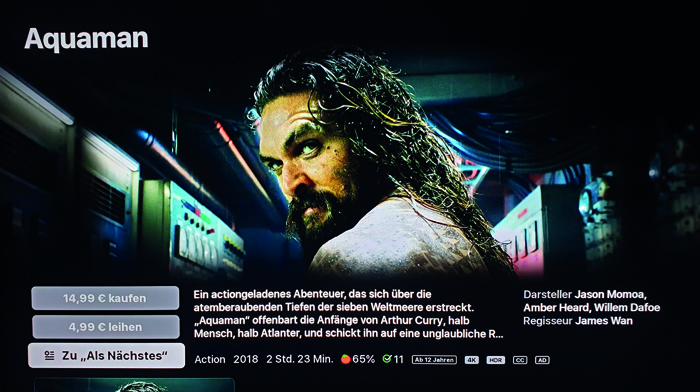

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in mehr als 100.000 Filmen und Fernsehsendungen zu stöbern. Ausgewählte Inhalte liegen bereits in UHD-Auflösung und in HDR-Qualität vor. Außerdem können Zuschauer Apple-TV-Kanäle abonnieren. Zudem werden Kunden Apple TV+, den neuen Streaming-Dienst von Apple, in der App nutzen können, der ab Herbst 2019 starten soll. Praktisch: Die Apple-TV-App arbeitet mit verschiedenen Smart-TV-Funktionen von Samsung zusammen. Dazu gehören der Universal Guide, Bixby und die Suchfunktion.

![]()

4K und HDR: Einige Streifen wie „Aquaman“ liegen bereits in der höchsten Auflösung vor.

Navigiert man in den TV-Einstellungen zum Menüpunkt „Allgemein“, so entdeckt man hier erstmals den Eintrag „Apple AirPlay-Einstellungen“. Hier lässt sich AirPlay aktivieren oder ausschalten. Für die Nutzung kann man festlegen, ob man nur beim ersten Mal oder immer einen Code für die Geräte-Kopplung anfordern möchte oder ob man stattdessen ein Passwort verwenden will. AirPlay 2 erfordert auf einem iPhone, iPad oder iPod touch das Betriebssystem iOS 11.4 oder höher, um Audioinhalte zu streamen.

![]()

Zugriff auf iTunes: Ein Klick auf die Apple TV-App, und schon hat man Zugriff auf sämtliche Filme.

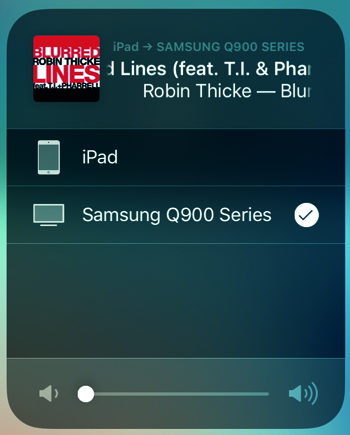

Um Videos drahtlos zu streamen, ist auf den Mobilgeräten mindestens iOS 12.2 erforderlich, auf einem Mac genügt macOS 11.4.5. Befindet sich der Zuspieler im selben Netzwerk wie der Samsung-Fernseher, so wird dieser automatisch erkannt. Ein Fingertipp auf das AirPlay-Symbol genügt: Schon wird der 75Q950R angezeigt und steht als Empfänger von Musik oder Fotos bereit.

![]()

Musik vom iPad: Der 8K-TV von Samsung wird als Mitspieler für AirPlay angezeigt.

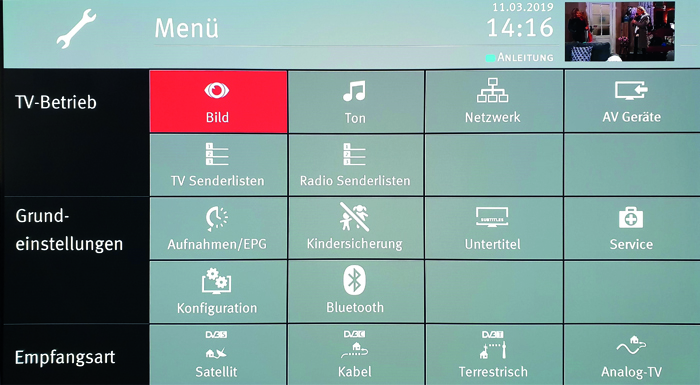

Nichts geändert hat sich glücklicherweise am übersichtlichen, flotten und intuitiven Tizen-Betriebssystem. Über waagerechte Kacheln hat man hier Zugriff auf diverse Apps und Strea-mingdienste, auf externe Quellen, Medienserver und sämtliche Einstellungen. Über die Navigationstaste kann man Apps entfernen oder an eine andere Stelle schieben. Zum Portfolio gehört unter anderem „Samsung TV Plus“, ein eigenes Portal, das Sender wie Sportdigital, Motorvision Classic, Health TV, Ric TV und Focus TV enthält. Hinzu kommen Filme in UHD-Auflösung über Rakuten TV.

![]()

Plätzchen wechsel dich: Die Reihenfolge der Apps ist nicht ideal, nicht alle Programme werden benötigt? Durch Verschieben oder Entfernen ist das schnell geändert.

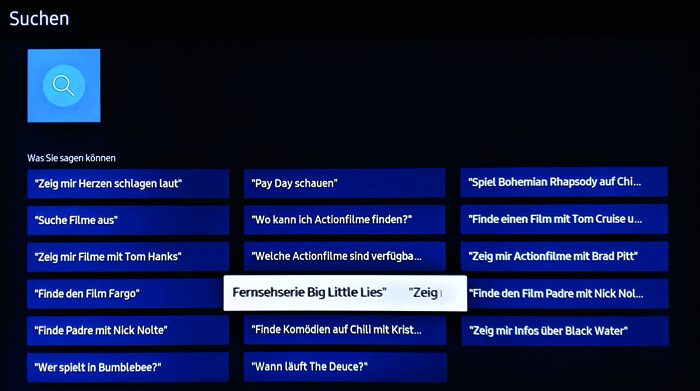

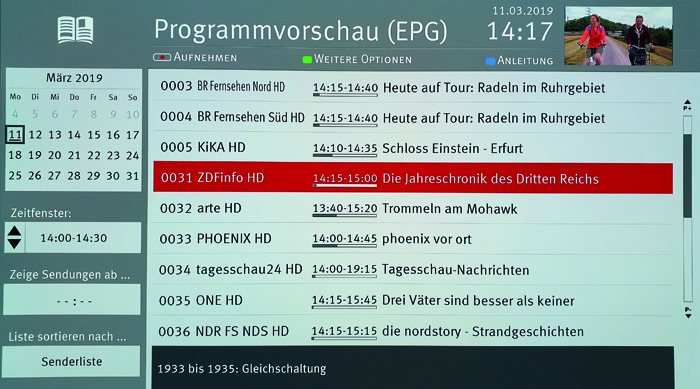

Der 75-Zöller erlaubt es, eigene Lieblingsgenres festzulegen (etwa Kinder, Kochen, Komödie, Doku, Drama), um den Programmführer noch gezielter zu durchforsten. Ohne Probleme funktioniert mittler-weile der virtuelle Assistent Bixby, der über die Mikrofontaste auf der hochwertigen Aluminium-Fernbedienung aktiviert wird. Alle verfügbaren Befehle hat Samsung unter „Jetzt erkunden“ aufgelistet. Das Angebot reicht von Grundbefehlen zum Einstellen von Bild und Ton über den Zugriff auf die Bildergalerie und den Ambient Modus bis hin zu diversen Suchoptionen. Bixby reagiert zuverlässig und liefert prompt die gewünschten Ergebnisse. In Verbindung mit kompatibler Hardware arbeitet der Samsung auch mit Google Assistant und Amazon Alexa zusammen.

Mit der 1.400 Euro teuren HW-Q90R bietet Samsung eine 510 Watt starke 7.1.4-Kanal-Soundbar mit 17 Lautsprechern an, die optisch und von ihrer Form her perfekt mit dem 8K-Fernseher verschmilzt. Der Schallwandler unterstützt Dolby Atmos und DTS:X, kabellose und nach oben strahlende Rücklautsprecher sowie ein Subwoofer sind im Set enthalten. Der Klang strahlt dadurch an die Decke und soll sich im ganzen Raum verteilen. Hierzu gesellen sich seitlich abstrahlende Lautsprecher an beiden Enden der Soundbar. Ergebnis: Der Zuschauer fühlt sich, als säße er inmitten eines Sound-Kokons.

![]()

Langes Ding: Die HW-Q90R kommt auf knapp 123 Zentimeter. Der Subwoofer ist mit 9,8 Kilo kein Leichtgewicht und leistet 160 Watt. Er wird kabellos mit dem Schallwandler verbunden.

Die Soundbar analysiert zudem das jeweilige Signal, um für jede Szene automatisch den passenden Klang zu liefern. Auch bei geringer Lautstärke sollen Stimmen klar und deutlich zu hören sein. Wir werden uns davon in einer der nächsten Ausgaben bei einem ausführlichen Test der HW-Q90R überzeugen. Entwickelt wurde der TV-Lautsprecher in Zusammenarbeit mit Harman Kardon. Musikdateien lassen sich qualitativ auf bis zu 32 Bit anheben, um von einer höheren Dynamik zu profitieren. Die Funktion 4K Pass-Through erlaubt es, 4K-Videoausgabegeräte wie UHD-Blu-ray-Player oder Spielekonsolen über ein HDMI-Kabel mit der Soundbar zu verbinden. Darüber hinaus ist es möglich, diese ins Alexa-System zu integrieren und das Gerät per Stimme zu kontrollieren. Auch einzelne Songs lassen sich per Sprache auswählen und abspielen. Smartphones und Tablets sind über Bluetooth mit der HW-Q90R koppelbar. Über die Fernbedienung des Samsung-Fernsehers kann man die Soundbar einschalten, die Lautstärke verändern und hat Zugriff auf die wichtigsten Sound-Effekte. Die Einbindung ins WLAN erfolgt über die SmartThings-App.

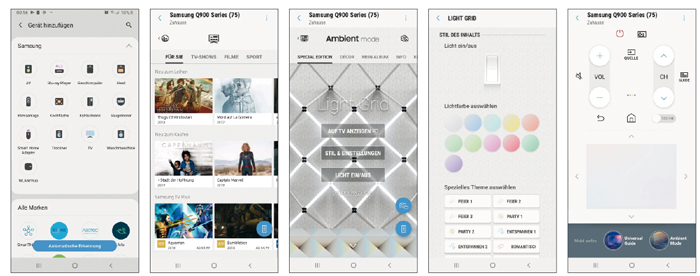

Erwähnenswert sind noch der Mediaplayer und der Ambient Modus. Fotos, Videos und Musik aus dem Netzwerk oder von einem USB-Stick listet der QLED rekordverdächtig schnell auf. Ein nettes Feature besteht darin, statische oder Bewegtbilder in 360-Grad-Szenarien zu verwandeln, Blickwinkel zu verändern und rein- oder rauszuzoomen.

![]()

Flexible Aufnahmedauer: Der 75-Zöller nimmt das TV-Programm bis zu zwölf Stunden lang auf, über einen Zeitstrahl kann man dies flexibel einstellen.

Der kraftvolle „Quantum Prozessor 8K“ stellt hierfür ausreichend Leistungsreserven zur Verfügung. Schon eine Spielerei, aber eine nette, ist die Möglichkeit, Kunstgemälde, Fotos, Nachrichten, Wetteri-nfos oder abstrakte geometrische Gebilde auf das XXL-Display mit einer Diagonalen von 189 Zentimetern zu holen. Der Ambient Modus hält diverse Individualisierungs-Optionen bereit, dazu gehören auch Lichteffekte und stimmungsvolle Party-Szenarien.

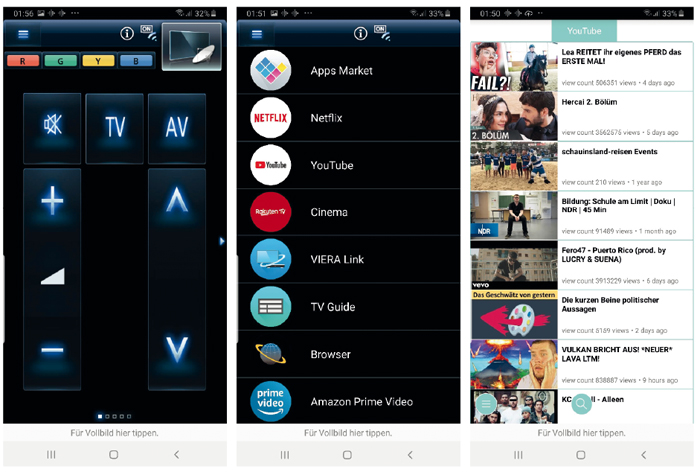

![]()

Mehrwert dank SmartThings: Über die kostenlose App für Android- und iOS-Geräte kann man auch smarte Haushalts-Geräte ins System einbinden. Je nach Vorliebe präsentiert die Anwendung geeignete Filme und Serien. Darüber hinaus kann man den Ambient Modus beliebig anpassen und Lautstärke sowie TV-Programme wechseln.

Bildqualität

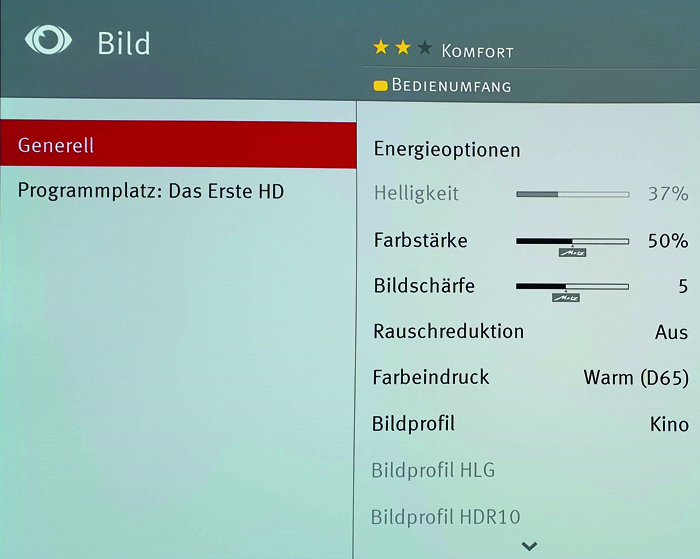

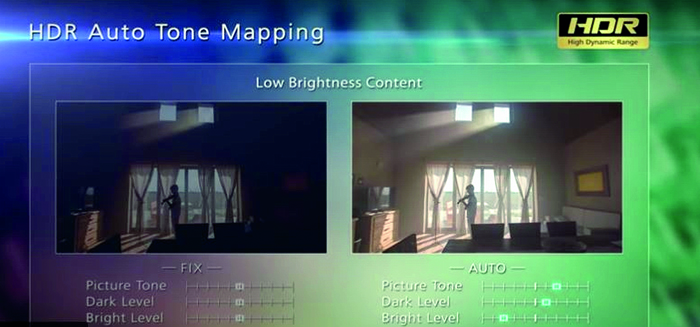

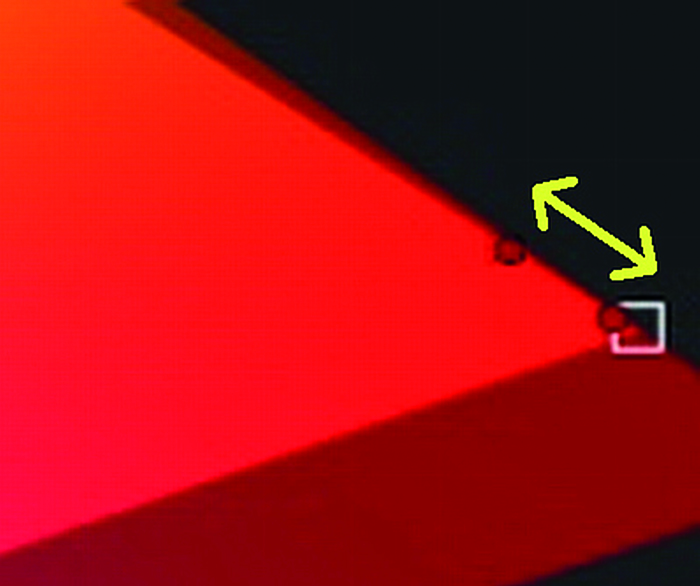

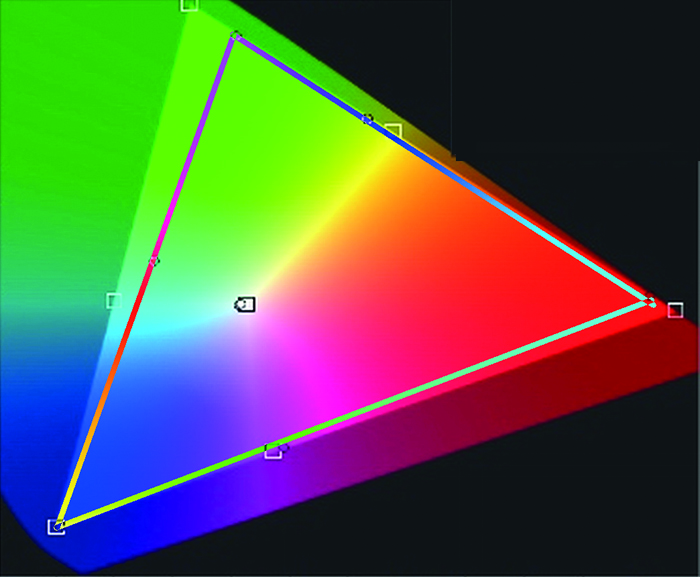

Mit der Blickwinkelstabilität haben wir einen Bildcheck noch nie angefangen. Aber beim 75Q950R drängt es sich auf. Denn der ist für einen LCD-TV Referenzklasse, selbst Sony kann hier mit seiner X-Wide Angle Technologie nicht konkurrieren. Sogar bei Winkeln weit jenseits von 45 Grad bleiben Farben kräftig, Schwarz bleicht kaum aus. So kann sich auch eine Großfamilie locker vor dem QLED versammeln. Und zwar nicht nur abends, sondern auch tagsüber, ohne das Wohnzimmer zu verdunkeln. Denn mit einer maximalen Helligkeit von 1.800 Candela im „Kino“-Modus ist selbst direkte Sonneneinstrahlung kein Problem.

![]()

Samsung TV Plus: Über das Internet fischt man sich auf diesem Weg zahlreiche Spartensender herunter, die UHD-Häppchen sind echte Leckerbissen.

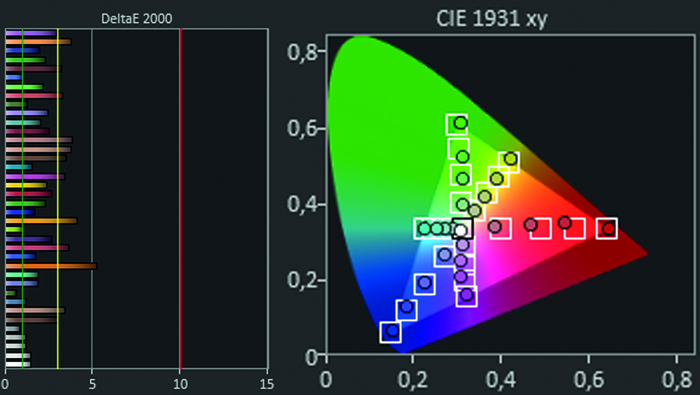

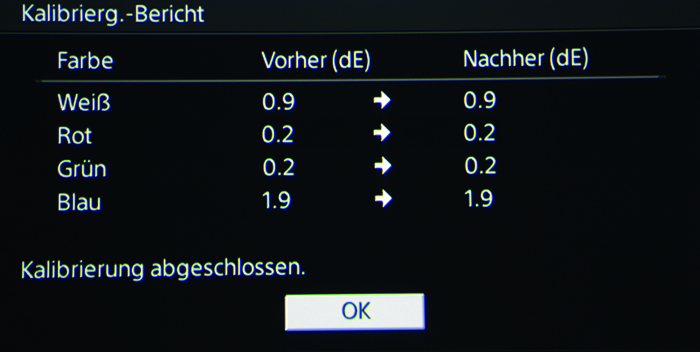

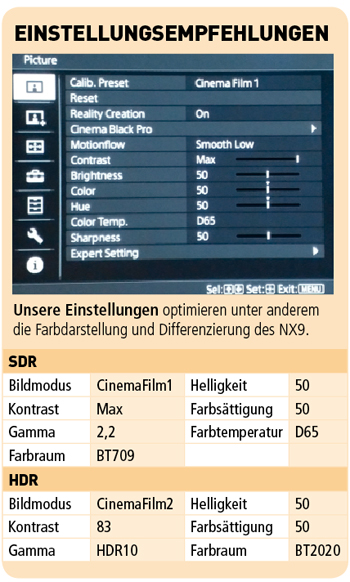

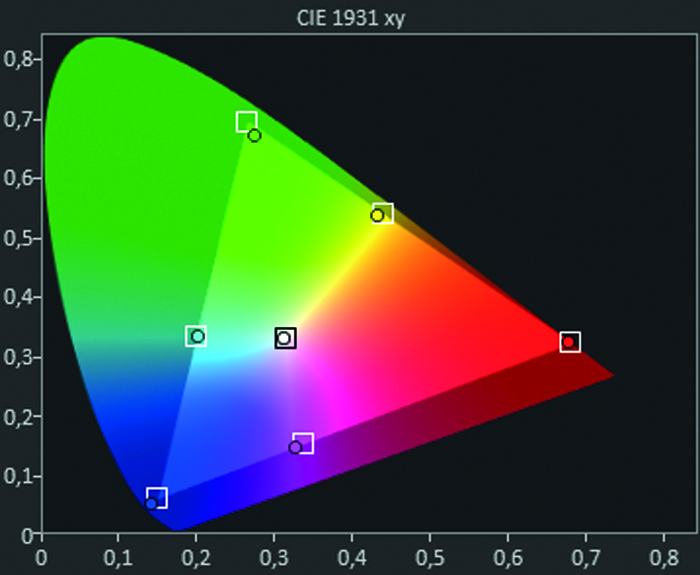

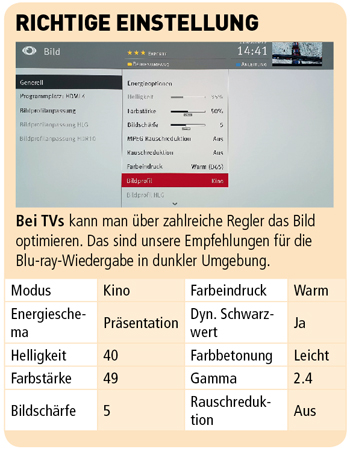

Wichtig: Der „Intelligent Mode“ muss ausgeschaltet sein, sonst halbiert sich die Leuchtkraft. Bei 50-prozentigem Weißanteil schafft der Samsung 760 Candela, legt sich eine vollständig weiße Fläche über das Panel, sind immer noch 480 Candela drin. Wir empfehlen die Farbtemperatur „Warm2“ – bei unserem Testmodell haben wir 6.756 Kelvin gemessen, 8.238 Kelvin waren es bei der Voreinstellung „Warm1“.

![]()

Warten auf „HD+“: Die TV-Plattform steht auf dem Samsung in den Startlöchern, die erforderliche App kann bereits installiert werden.

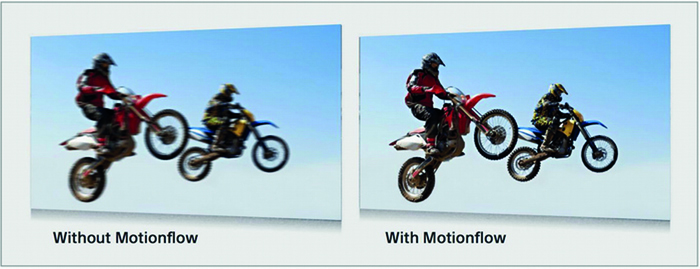

TV-Sender sehen im Modus „Natürlich“ am besten aus. Trotz der großen Diagonale genügt ein Sitzabstand von 2,5 Metern, um ein rauschfreies Bild mit sauberen Kanten und schöner Schärfe zu genießen. Im Inneren des Samsung arbeitet der Quantum Prozessor, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sämtliche Inhalte auf 8K-Niveau hoch-skaliert. Natürlich ist das ein frommes Versprechen. Denn der Look von nativem 8K-Material ist Welten von HD- und erst recht SD-Material entfernt. Doch punktuell merkt man, dass der Abgleich mit optimierten Bildqualitätsfiltern hilfreich ist, die für Inhalte in SD-, HD-, Full-HD- und UHD-Auflösung vorliegen. Dazu gehört die bereits angesprochene saubere Kantengebung.

![]()

Befehls-Palette: Bixby beherrscht jede Menge verbale Aufforderungen, um den TV zu steuern, zu durchsuchen oder um Bildschirmeinstellungen zu verändern.

Bei SD-Sendungen muss man jedoch deutliche qualitative Abstriche machen. Während der QLED einige Szenen aus RTLs „Undercover Boss“ recht rauschfrei und mit guter Tiefe auf den Schirm holt, sind andere Sequenzen matschig, voller Artefakte und völlig flach. Verwunderlich ist das nicht: Aus verdorbenen Lebensmitteln kann auch ein Sterne-Koch kein Gourmet-Menü zaubern.

![]()

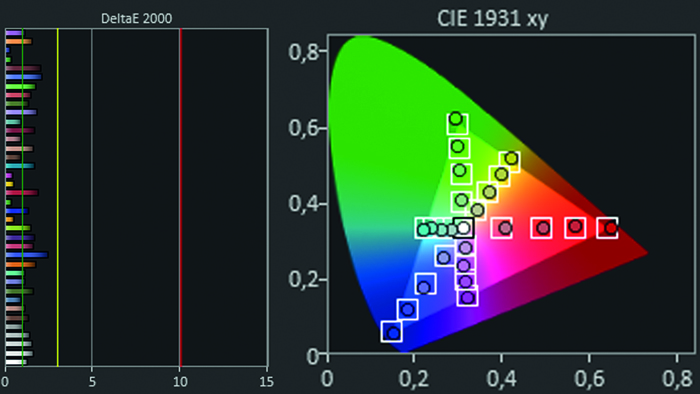

Besser geht es nicht: Quasi direkt ab Werk liefert der Samsung im „Film“-Modus ein perfektes Ergebnis im SDR-Bereich. Tunen ist hier nicht erforderlich.

Bestnoten heimst der 75Q950R auch bei der Schwarzdarstellung ein. Diese liegt zwar noch mini-mal hinter OLED-Niveau, ist für einen LCD aber spitze. Cinemascope-Balken sind gleichmäßig dunkel und hellen auch in den Ecken nicht auf. Um weiße Einblendungen auf schwarzem Untergrund bilden sich nur ganz dezente Lichthöfe. Mit aktivierter Kontrastverbesserung wird das Bild noch tiefer, Schwarz noch schwärzer. Wunderbar lässt sich das in der Netflix-Doku „Space Tomorrow“ mit vielen dunklen Weltraum-Szenen testen. Der Samsung präsentiert sich hier bei Überflügen und bewegten Shuttle-Aufnahmen als echter Bewegungskünstler.

![]()

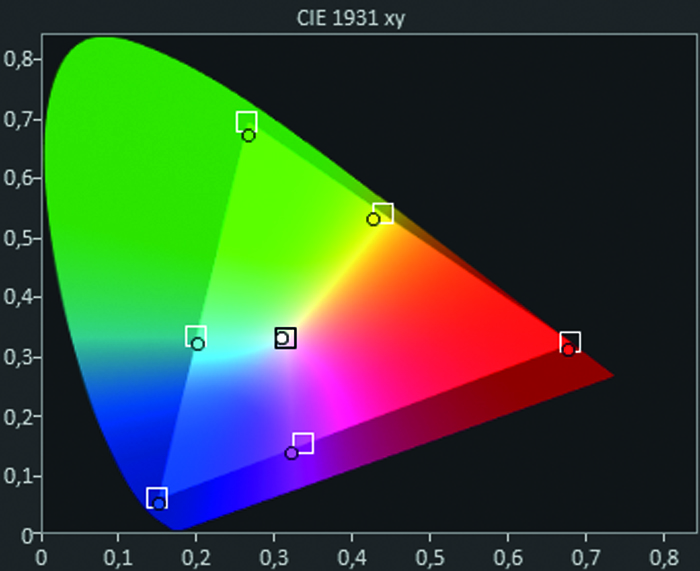

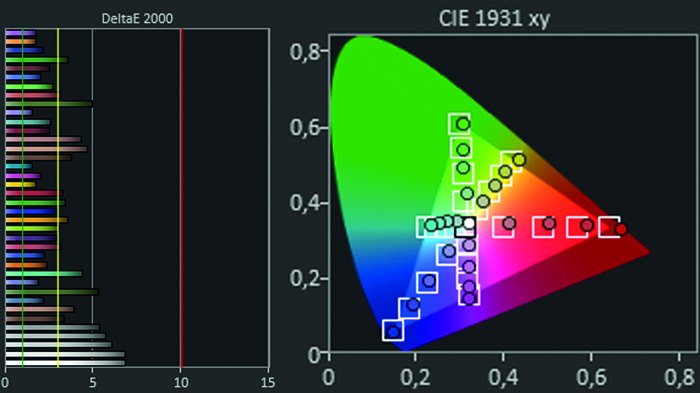

Sattes HDR: Auch bei der Darstellung von High Dynamic Range liefert der 75-Zöller reine Farben, die sämtliche Zielvorgaben des Farbsegels nahezu exakt erfüllen.

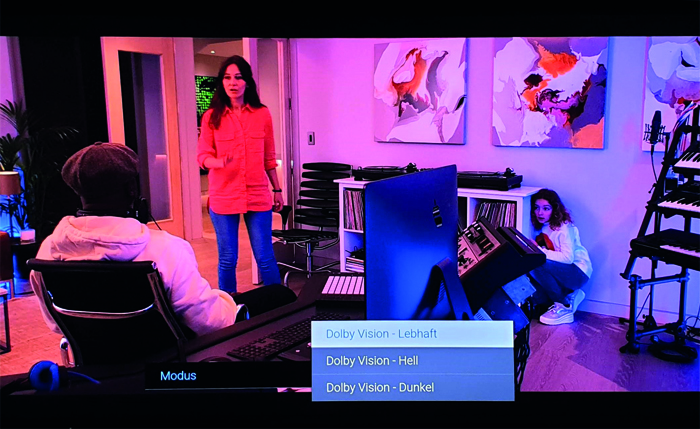

Mit HDR-Futter (HLG, HDR10, HDR10+) verleiht der Samsung dem Bild einen zusätzlichen Push. Jetzt kommt doppeltes Heimkino-Vergnügen auf. Einerseits, weil UHD-Filme wie „Unser Planet“ brutal scharf sind und im Fell von Seelöwen und Pinguinen Details herausgekitzelt werden, die man noch nie wahrgenommen hat. Zum anderen, weil das Bild vor Dynamik strotzt. Dafür spricht der gemessene ANSI-Kontrast von 2.500:1. Zudem ist die Räumlichkeit top und der Scaler arbeitet vorzüglich. Leider wird Dolby Vision nicht unterstützt, weshalb es bei der HDR-Wertung nicht die volle Punktzahl gibt. Schade, hat man dank der iTunes-Anbindung doch Zugriff auf ein mannigfaltiges Dolby-Vision-Angebot.

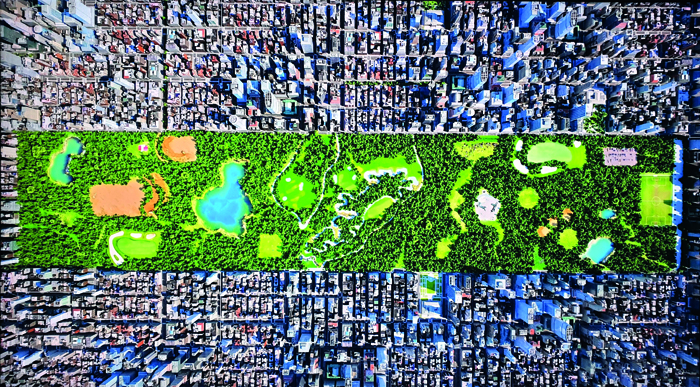

Ja, mit entsprechenden Inhalten kann 8K einen deutlichen Mehrwert fürs Auge bieten. Das in nativer 8K-Auflösung vorliegende Demo-Material von Samsung, das wir über USB zuspielen, scheint richtig gut zu sein.

![]()

Extrem scharf: Aus der Luft kann man fast jeden einzelnen Baum und jedes Gebäude erkennen.

Bei der Raumtiefe macht dem 75-Zöller aktuell kein Mitbewerber was vor. Selbst eine scheinbar banale Aufnahme mit fliegender Eule wirkt prickelnd. Das Bild sieht richtig dreidimensional aus, der freie Raum zwischen dem Vogel und den dahinter befindlichen Bäumen ist regelrecht greifbar. Die Nahaufnahme vom Eulen-Gesicht beschert eine schier unendliche Detailfülle, einzelne Haare sind hier keine Utopie mehr. Städteansichten lieben wir auf diesem Display. Da hält man das Bild gerne an, weil jedes einzelne Fenster herausgearbeitet wird und Metropolen bis zum Horizont reichen. Atemlos macht uns auch ein dunkler U-Bahn-Tunnel mit Lichtern rundherum. Tiefe, Farbabstufungen selbst in dunklen Bereichen, Leuchtkraft und Detailverliebtheit sind sensationell. 8K sieht auf diesem Panel in der Tat schärfer aus als 4K. Selbst wenn man wenige Zentimeter an den Bildschirm herangeht, ist das Bild fehlerfrei. Unschärfen oder Artefakte, unsaubere Übergänge? Fehlanzeige!

![]()

Enorme Tiefe: Diese Stadtansicht in 8K zeigt der Samsung mit enormer Plastizität.

Tonqualität

Für den guten Klang hat Samsung ein 4.2-System mit 60 Watt verbaut. Die Option „Verstärken“ ist empfehlenswert, weil der 75-Zöller so noch einen Tick räumlicher und dynamischer klingt. Auch bei höheren Leveln bleibt der Apparat standfest, für Verzerrungen muss man ganz schön aufdrehen. Zuschauer auf äußeren Sitzplätzen profitieren ebenfalls von sehr ordentlicher Sprachverständlichkeit und kräftigen Bässen.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Der Testbericht Samsung 75Q950R (Gesamtwertung: 94, Preis/UVP: 8000 Euro) ist in audiovision Ausgabe 7-2019 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Samsung 75Q950R (Test) erschien zuerst auf audiovision.

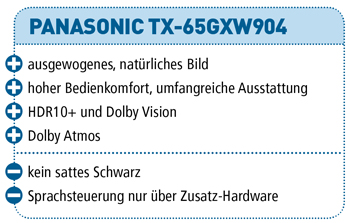

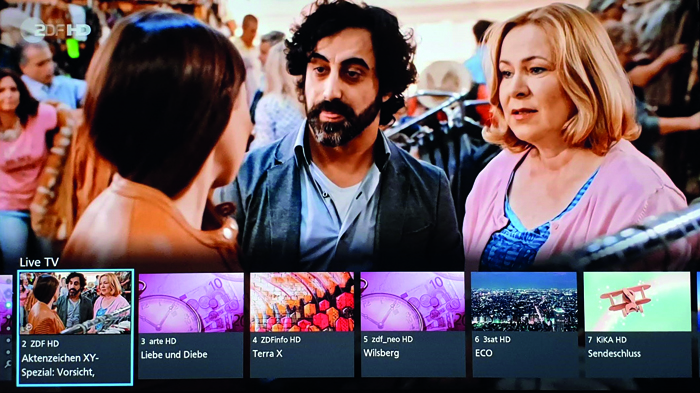

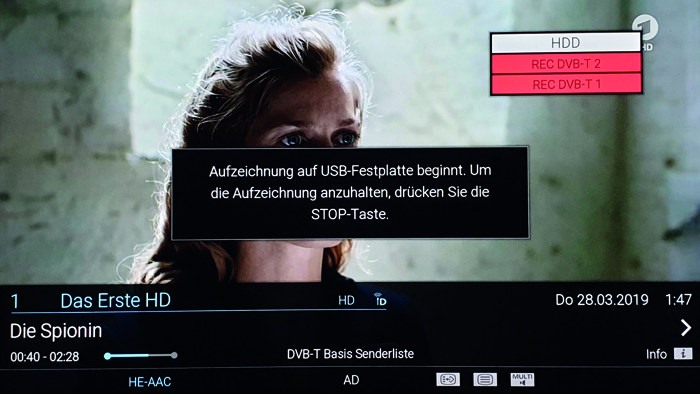

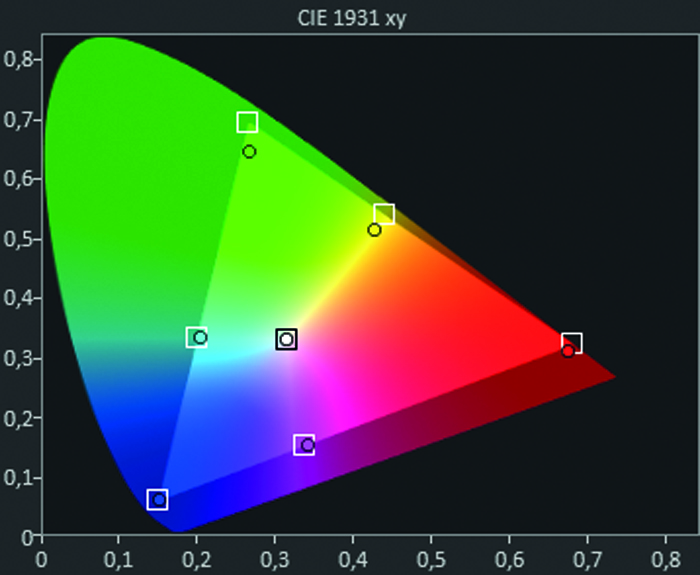

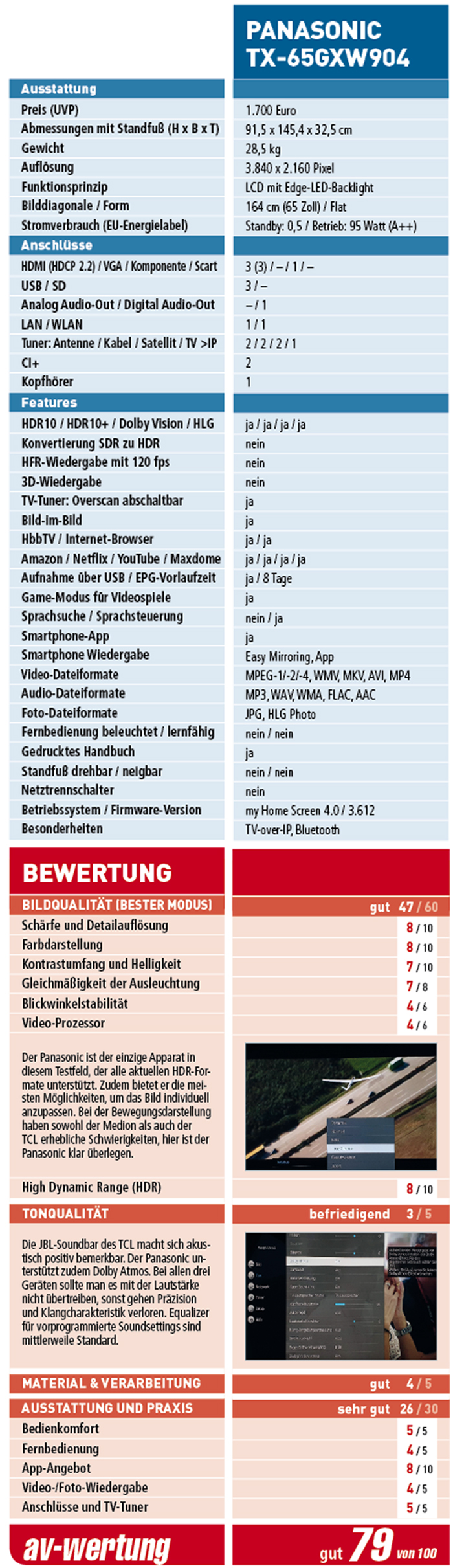

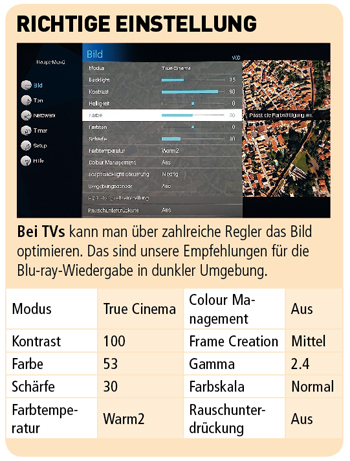

Mit dem TX-65GXW904 schickt Panasonic einen seiner ersten Fernseher ins Modelljahr 2019. Neu an Bord ist der Studio Colour HCX Processor mit Local Dimming, an dessen Feinabstimmung die Hollywood-Koloristen mitgewirkt haben. Zudem zeigt sich der Flat-TV beim Thema High Dynamic Range extrem flexibel: So unterstützt er neben HLG und HDR10 auch HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo zur Wiedergabe von Fotos in HDR-Qualität.

Mit dem TX-65GXW904 schickt Panasonic einen seiner ersten Fernseher ins Modelljahr 2019. Neu an Bord ist der Studio Colour HCX Processor mit Local Dimming, an dessen Feinabstimmung die Hollywood-Koloristen mitgewirkt haben. Zudem zeigt sich der Flat-TV beim Thema High Dynamic Range extrem flexibel: So unterstützt er neben HLG und HDR10 auch HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo zur Wiedergabe von Fotos in HDR-Qualität.

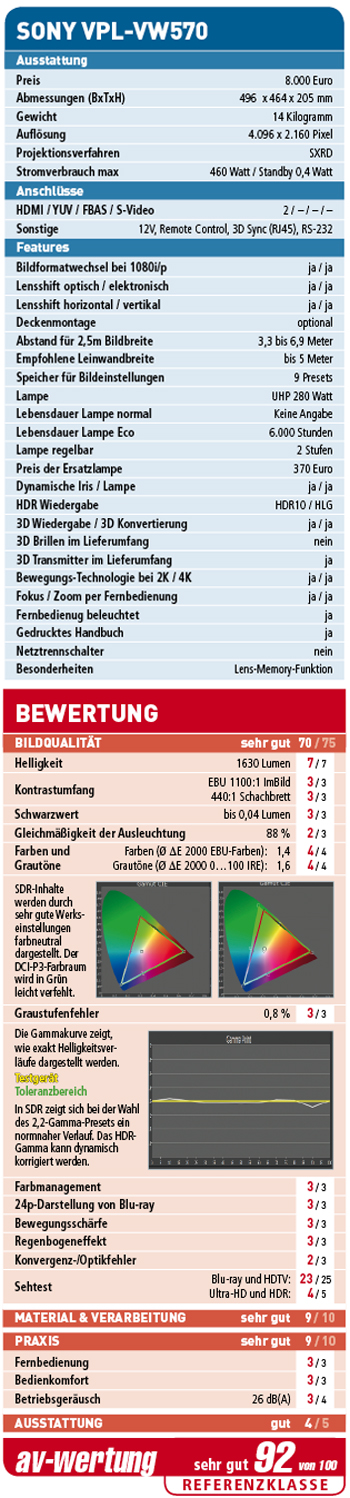

Gegenüber dem VW270 punktet der Sony VW570 vor allem mit einer höheren Lichtleistung. Was ihn sonst vom kleinen Bruder unterscheidet, zeigt unser Test.

Gegenüber dem VW270 punktet der Sony VW570 vor allem mit einer höheren Lichtleistung. Was ihn sonst vom kleinen Bruder unterscheidet, zeigt unser Test.

Respekt, schon beim Aufstellen des 65DC760 von TCL ist man ob der hochwertigen Materialien überrascht, die der chinesische Konzern seinem Flat-TV spendiert hat. Das dünne Display wird von einem Metallrahmen umgeben, auch der Standfuß besteht aus Aluminium, und das JBL-Soundsystem mit vier Frontlautsprechern lässt darauf hoffen, dass der 65-Zöller tonal überzeugen kann.

Respekt, schon beim Aufstellen des 65DC760 von TCL ist man ob der hochwertigen Materialien überrascht, die der chinesische Konzern seinem Flat-TV spendiert hat. Das dünne Display wird von einem Metallrahmen umgeben, auch der Standfuß besteht aus Aluminium, und das JBL-Soundsystem mit vier Frontlautsprechern lässt darauf hoffen, dass der 65-Zöller tonal überzeugen kann.

Beim 65OLED903 vertraut Philips nicht nur auf die bildliche Power von organischen Leuchtdioden. Ein Soundsystem von B&W soll den TV auch in neue Klangsphären heben.

Beim 65OLED903 vertraut Philips nicht nur auf die bildliche Power von organischen Leuchtdioden. Ein Soundsystem von B&W soll den TV auch in neue Klangsphären heben.

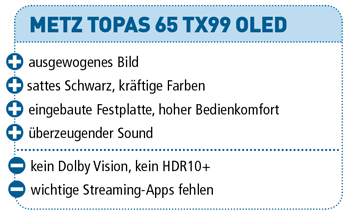

Metz steht seit Generationen für hochwertige Fernseher. Der Topas knüpft an diese Tradition an – das OLED-Panel und das Soundsystem agieren auf höchstem Niveau.

Metz steht seit Generationen für hochwertige Fernseher. Der Topas knüpft an diese Tradition an – das OLED-Panel und das Soundsystem agieren auf höchstem Niveau.

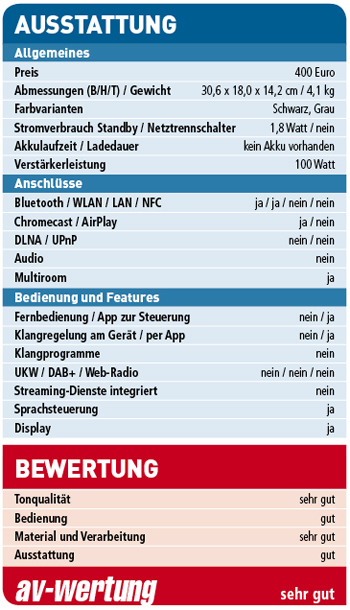

Der VSX-934 folgt dem VSX-933 (Test in 6-2018) und bringt ein paar Neuerungen mit, die echten Mehrwert bieten: Dazu gehört die Option auf 3D-Sound ohne Höhenboxen. Dies sollen die Upmixer „Dolby Atmos Height Virtualizer“ und „DTS Virtual:X“ ermöglichen, die aber erst per Firmware nachgereicht werden. Verbessert wurde auch die Fernbedienung, dazu später mehr. Hinzugekommen ist zudem ein zweiter HDMI-Ausgang, der ein separates AV-Signal ausgeben kann; im Gegenzug wurden alle analogen Videobuchsen (FBAS, YUV) gestrichen, die im modernen Heimkino aber ohnehin keine Rolle mehr spielen. Die IMAX-Enhanced-Funktion der größeren Receiver VSX-LX504 und VSX-LX304 hat der VSX-934 nicht an Bord.

Der VSX-934 folgt dem VSX-933 (Test in 6-2018) und bringt ein paar Neuerungen mit, die echten Mehrwert bieten: Dazu gehört die Option auf 3D-Sound ohne Höhenboxen. Dies sollen die Upmixer „Dolby Atmos Height Virtualizer“ und „DTS Virtual:X“ ermöglichen, die aber erst per Firmware nachgereicht werden. Verbessert wurde auch die Fernbedienung, dazu später mehr. Hinzugekommen ist zudem ein zweiter HDMI-Ausgang, der ein separates AV-Signal ausgeben kann; im Gegenzug wurden alle analogen Videobuchsen (FBAS, YUV) gestrichen, die im modernen Heimkino aber ohnehin keine Rolle mehr spielen. Die IMAX-Enhanced-Funktion der größeren Receiver VSX-LX504 und VSX-LX304 hat der VSX-934 nicht an Bord.

Nachdem Samsung letztes Jahr vorgelegt hat, bringt jetzt auch Sony einen ersten 8K-Fernseher auf den Markt. Die Japaner setzen dabei auf die LCD-Technik. Vier Lautsprecher, acht Woofer und vier Subwoofer lassen auch klanglich einiges erwarten.

Nachdem Samsung letztes Jahr vorgelegt hat, bringt jetzt auch Sony einen ersten 8K-Fernseher auf den Markt. Die Japaner setzen dabei auf die LCD-Technik. Vier Lautsprecher, acht Woofer und vier Subwoofer lassen auch klanglich einiges erwarten.

Mit 500 Euro positioniert Onkyo den TX-SR494 im Einsteiger-Segment. Abstriche bei Ausstattung und Leistung sind da zwar vorprogrammiert, trotzdem kann der Kleine in einer Kerndisziplin punkten, in welcher der ähnlich teure TX-NR474 (480 Euro, Test in Ausgabe 7-2017) noch die Segel strich: So besitzt der Neuling zwei Endstufen mehr, womit er dank 7 internen Verstärkern auch 7.2- bzw. 5.2.2-Kanäle befeuern kann.

Mit 500 Euro positioniert Onkyo den TX-SR494 im Einsteiger-Segment. Abstriche bei Ausstattung und Leistung sind da zwar vorprogrammiert, trotzdem kann der Kleine in einer Kerndisziplin punkten, in welcher der ähnlich teure TX-NR474 (480 Euro, Test in Ausgabe 7-2017) noch die Segel strich: So besitzt der Neuling zwei Endstufen mehr, womit er dank 7 internen Verstärkern auch 7.2- bzw. 5.2.2-Kanäle befeuern kann.

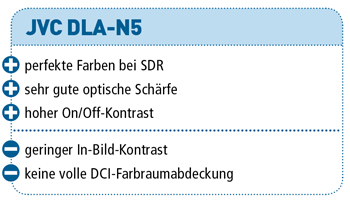

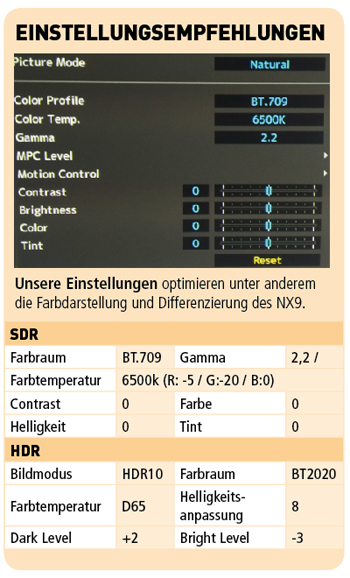

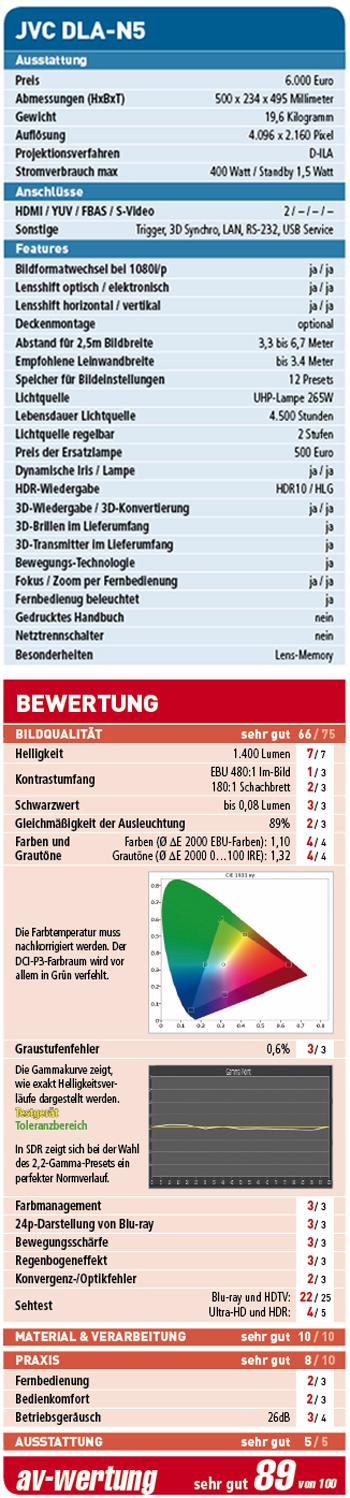

Nach JVCs NX9-Flaggschiff nehmen wir das brandneue 4K-Einstiegs-modell N5 unter die Lupe. Wie schlägt es sich im Vergleich zum Vorgänger und der Konkurrenz?

Nach JVCs NX9-Flaggschiff nehmen wir das brandneue 4K-Einstiegs-modell N5 unter die Lupe. Wie schlägt es sich im Vergleich zum Vorgänger und der Konkurrenz?

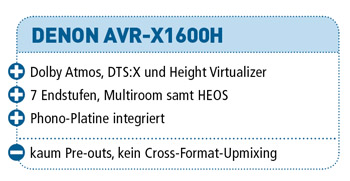

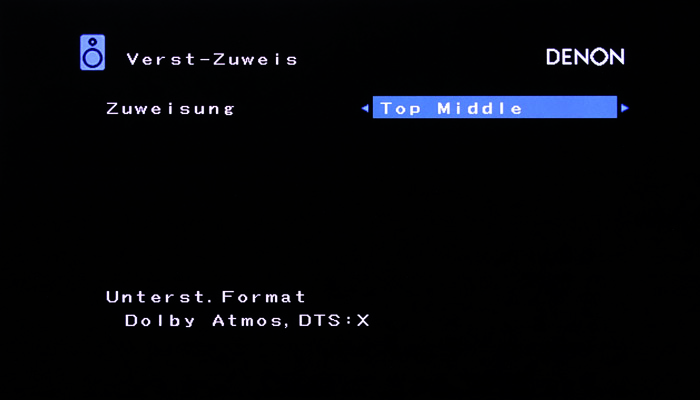

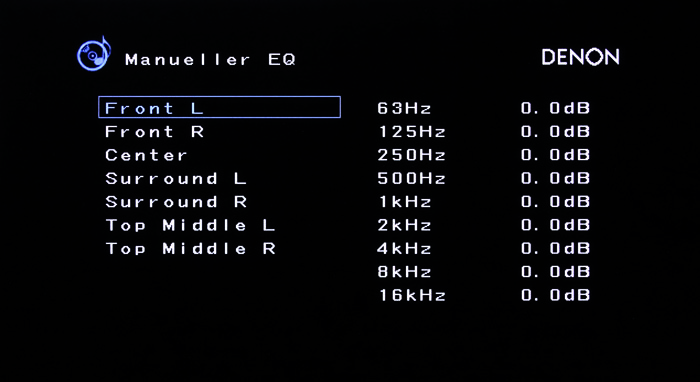

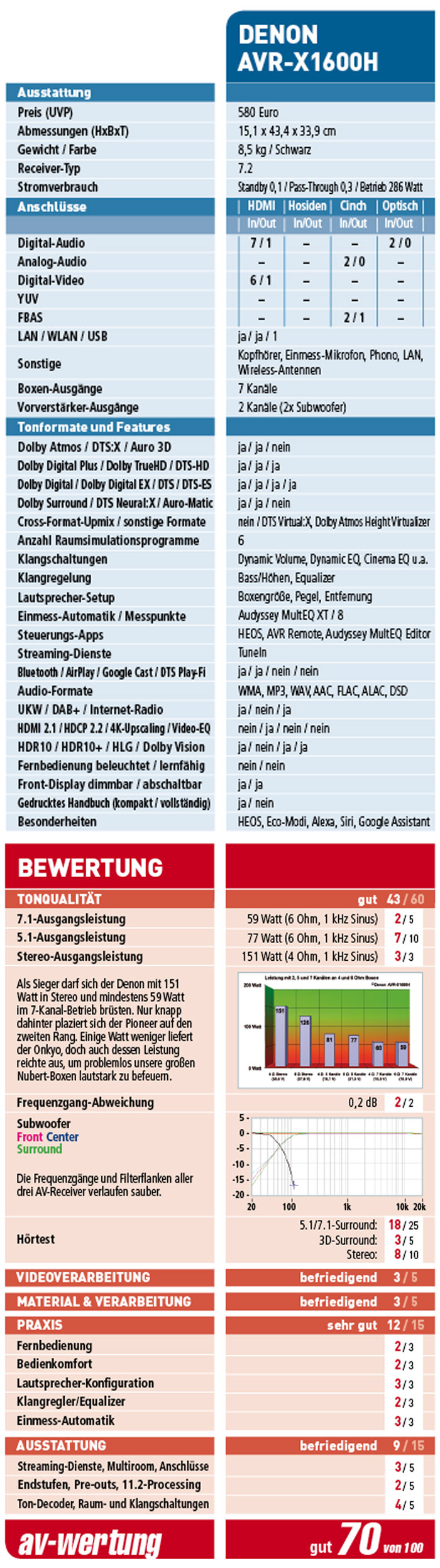

Der AVR-X1600H gehört zur Einstiegs-Klasse von Denon und schlägt mit 580 Euro zu Buche, das sind immerhin 80 Euro mehr als der Vorgänger AVR-X1500H (Test in 9-2018). Klein ist der Preis aber immer noch, weshalb man mit Einschränkungen wie einem ausgedünnten Anschlussfeld und vergleichsweise geringer Leistung leben muss. Im Test schlug sich der X1600H trotzdem wacker – und holte sich sogar den Testsieg.

Der AVR-X1600H gehört zur Einstiegs-Klasse von Denon und schlägt mit 580 Euro zu Buche, das sind immerhin 80 Euro mehr als der Vorgänger AVR-X1500H (Test in 9-2018). Klein ist der Preis aber immer noch, weshalb man mit Einschränkungen wie einem ausgedünnten Anschlussfeld und vergleichsweise geringer Leistung leben muss. Im Test schlug sich der X1600H trotzdem wacker – und holte sich sogar den Testsieg.

Die Aurum-Serie von Quadral besteht nicht nur aus fast unbezahlbaren Boxen-Boliden. Wir haben uns eine verhältnismäßig günstige Zusammenstellung angehört.

Die Aurum-Serie von Quadral besteht nicht nur aus fast unbezahlbaren Boxen-Boliden. Wir haben uns eine verhältnismäßig günstige Zusammenstellung angehört.

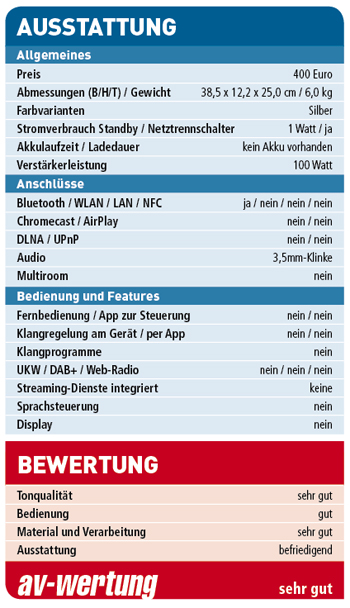

Eigentlich sollte hier ein Test des Yamaha RX-A890 stehen, doch die Japaner bringen dieses Jahr keine neuen Receiver auf den Markt. Der RX-A880 hat demnach schon ein Jahr auf dem Buckel – zudem unterscheidet er sich in weiten Teilen nur bedingt vom Vorgänger RX-A870. Geändert hat sich auf jeden Fall der Preis, der um 50 Euro auf 1.100 Euro gestiegen ist.

Eigentlich sollte hier ein Test des Yamaha RX-A890 stehen, doch die Japaner bringen dieses Jahr keine neuen Receiver auf den Markt. Der RX-A880 hat demnach schon ein Jahr auf dem Buckel – zudem unterscheidet er sich in weiten Teilen nur bedingt vom Vorgänger RX-A870. Geändert hat sich auf jeden Fall der Preis, der um 50 Euro auf 1.100 Euro gestiegen ist.

Mit dem 75Q950R bringt Samsung bereits die zweite 8K-Generation seiner QLED-Fernseher auf den Markt. HDMI 2.1, Apple TV und AirPlay 2 gehören zu den Besonderheiten des brandneuen Boliden.

Mit dem 75Q950R bringt Samsung bereits die zweite 8K-Generation seiner QLED-Fernseher auf den Markt. HDMI 2.1, Apple TV und AirPlay 2 gehören zu den Besonderheiten des brandneuen Boliden.