![]() Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

Surround-Verstärker für High-Ender sind dünn gesät. Zu Trinnov, Storm Audio oder McIntosh gesellen sich nun die Franzosen von Focal. Deren „Astral 16“ schlägt mit 20.000 Euro zu Buche – ein Preis, für den nicht wenige ein komplettes Heimkino bauen. Das viel zitierte Preis-/Leistungs-Verhältnis spielt bei High-End-Audio allerdings ohnehin nur eine untergeordnete Rolle, denn hier zählen in erster Linie Exklusivität und Luxus. Ob ein Gerät das Geld bis auf den letzten Euro wert ist, steht damit nicht zur Debatte. Ob Technik und Ausstattung überzeugen, dagegen schon.

![]()

Knallt die Sicherung der Schutzschaltung durch, kann diese auch ein Laie problemlos ersetzen. Die Feinsicherung sitzt in einem Schacht unter dem Netzschalter.

Die Geburt des „Astral 16“ erfolgte in Kooperation mit den französischen Kollegen von Immersive Audio Technologies, die ihre Produkte unter dem Label Storm Audio an den Mann bringen. Offensichtlich ist die Verwandtschaft zum AV-Verstärker „I.ISP 3D.16.12“, der Focals „Astral 16“ in Design, Ausstattung und Funktionsumfang – um es mal vorsichtig zu formulieren – ähnelt. Mit unserer Beobachtung konfrontiert schrieb Focal-Produkt-Manager Andreas Hostmann: „Der Astral 16 ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Focal und Immersive Audio Technologies aus dem Jahr 2018. Er ist also neuer als der I.ISP 3D.16.12 und hat zusätzliche Funktionen.“

![]()

Gut bestückt: Focals „Astral 16“ verfügt über 7 HDMI-Eingänge und 2 HDMI-Ausgänge; Letztere sollten aber nicht parallel benutzt werden. 4 analoge Cinch-Pärchen und je 3 Koax- bzw. Toslink-Eingänge sind großzügig bemessen. Zu den 4 XLR-Vorverstärkerausgängen gesellt sich ein Stereo-Line-Out im XLR-Format.

Für einen Test zur Markteinführung konnte uns Focal leider kein 100-prozentiges Seriengerät zur Verfügung stellen, daher hatte der 20-Kilo-Bolide mit einigen Wehwehchen zu kämpfen, die noch behoben werden sollen. Um was es sich dabei handelt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Kompletter 3D-Sound

Wie bei High-End-Geräten üblich, beschränkt sich der „Astral 16“ auf das Wesentliche: Streaming, Radio, DSP-Klangprogramme und Sprach-Assistenten bleiben außen vor. Im Gegenzug bekommt der 3D-Klangfreund ein dickes Paket geschnürt, denn neben Dolby Atmos und DTS:X ist auch Auro 3D an Bord. Und die 12 Endstufen erlauben 7.1.5-Sound inklusive Voice-of-God-Kanal ohne externe Verstärker. Zusätzlich sind 4 XLR-Pre-outs vorhanden, die sich frei den Lautsprechern zuweisen lassen. Damit sind Layouts mit 4 aktiven Subwoofern kein Problem. Dank Multiroom-Management ist zudem die Beschallung einer zweiten Hörzone möglich – aktiv wie passiv. Das Boxen-Management ist aber eine Herausforderung. Die Einmessung aller Lautsprecher erfolgt über das hochwertige „Dirac Live“-System, das auch Arcam für seine AV-Geräte einsetzt. Zur Nutzung der Dirac Live-Software wird ein PC oder Mac mit jüngerem Betriebssystem benötigt. Zum Lieferumfang gehört ein kalibriertes Messmikrofon der Marke miniDSP sowie ein kleiner Mikro-Ständer.

Mikrofon an den AV-Receiver stöpseln, im Menü „Einmessung starten“ drücken und schon geht es los. So einfach kann die Lautsprecher-Kalibrierung sein, bei Focal läuft der Hase aber anders bzw. komplizierter.

Die erste Hürde fällt noch gering aus, denn man benötigt einen PC- oder Mac-Rechner zur Installation der „Dirac Live“-Mess-Software. Diese kann man kostenlos von der Dirac-Webseite www.dirac.com laden und benötigt in der neuesten Version Windows 10 oder MacOS Mojave. Auf nicht mehr ganz aktuellen Rechnern könnte „Dirac“ daher nicht mehr laufen, so geschehen bei einem Großteil unserer Redaktions-Computer. Das Mess-Mikrofon UMIK-1 des Herstellers miniDSP gehört zum Lieferumfang, die dazugehörige Kalibrierungsdatei mussten wir nach Eingabe der Mikro-Seriennummer von der miniDSP-Webseite laden. Nach dem Anschluss des Mikros am PC lässt sich über Dirac Live die Kalibrierungsdatei dem Mikro zuordnen, das System ist nun einsatzbereit.

Anders der „Astral 16“, denn hier müssen zuerst alle Lautsprecher manuell konfiguriert werden (siehe Kasten Seite 17). Aktiviert man im Boxen-Menü den Button „DIRAC“, taucht in der Dirac-Software am externen PC der „Astral 16“ im Menü auf – vorausgesetzt PC und Verstärker befinden sich im gleichen Netzwerk. Haben sich beide einmal gefunden, kann die eigentliche Einmessung aller Boxen beginnen.

Nach Auswahl des Mikrofons in „Dirac Live“ erfolgt das Einpegeln aller Lautsprecher auf eine annähernd gleiche Lautstärke. Die unverständliche und nur in Englisch verfügbare Hilfefunktion des Programms darf man ignorieren und sollte gleich zur Bedienungsanleitung (zum Testzeitpunkt auch nur auf Englisch erhältlich) greifen. So muss man den „Mic gain“ (Mikrofon-Empfindlichkeit) auf +100 dB stellen und den „Master output“ (Hauptlautstärke) schrittweise erhöhen; mit -20 dB klappte es gut. Über den Play-Button der einzelnen Kanäle lässt sich ein Testrauschen abspielen, die Pegelanzeige sollte hierbei innerhalb des grün markierten Bereichs (nicht im Bild zu sehen) liegen. Hat man alle Kanäle in etwa auf den gleichen Pegel gebracht, folgt die Sitzauswahl („Arrangement“); zur Option stehen Sessel oder Sofa, jede Sitzart berücksichtigt bis zu 9 Messpositionen.

![]()

Pegelkalibrierung: Um mit der Einmessung starten zu können, müssen alle Boxen auf die gleiche Lautstärke gebracht werden. Entscheidend hierbei ist die korrekte Einstellung von Mikro-Empfindlichkeit und Hauptpegel.

Das Beste kommt zum Schluss: Nach der Einmessung aller Lautsprecher darf man im Punkt „Filter Design“ seine eigene Zielkurve modellieren, auf deren Basis Dirac die Frequenzgang-Korrektur vornimmt. Im letzten Schritt werden die Daten an den „Astral 16“ übertragen und dort als Preset gespeichert. Es empfiehlt sich, die Daten der Einmessung auch lokal oder auf seinem optionalen Dirac-Account zu hinterlegen. Andernfalls müsste man für das Anlegen einer neuen Zielkurve die Einmessung wiederholen.

![]()

Zielkurve: Während der Einmessung kann man seine eigene Zielkurve (graublau) definieren, an der die ermittelten Frequenzen abgeglichen werden. Eine leichte Absenkung der Höhen wird in der Regel angenehm empfunden.

50 Zentimeter, 20 Kilo

Bei den äußeren Werten setzt Focal auf Understatement, denn das minimalistische Design mutet eher wie das eines professionellen Studiogeräts an. Alles andere als knauserig sind die Abmessungen, denn die knapp 50 Zentimeter Tiefe (und 44 cm Breite) bauchen ihren Platz. 20 Kilo sollten hingegen die meisten Möbel stemmen, die Flaggschiffe von Pioneer, Yamaha & Co. wiegen praktisch genauso viel. Das Metallgehäuse samt 12 Millimeter dicker Front ist sauber verarbeitet und ziemlich robust. Einen Blick ins Innenleben gewähren wir auf der nächsten Seite.

![]()

Im linken Teil des Gehäuses sitzen drei identische Endstufen-Module. Jedes verfügt über ein eigenes Netzteil, das jeweils 4 Digital-Endstufen (Klasse D) bedient. Die drei langen Alu-Kühlrippen dienen zugleich als Luftkanäle: An der Frontseite ziehen insgesamt drei 3 Ventilatoren kühle Luft aus den seitlichen Öffnungen an, die durch das Gehäuse geblasen und von zwei Lüftern auf der Rückseite wieder herausgesogen wird.

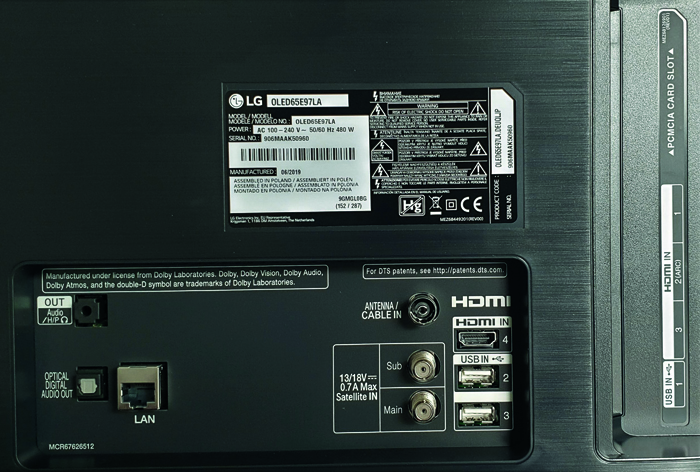

Die Front ziert ein großes TFT-Display mit den wichtigsten Informationen, dazu gibt es 3 Eingabe-tasten und den Volume-Regler. Auf der Rückseite stechen die 12 massiven, vergoldeten und mit transparentem Plastik isolierten Boxen-Terminals hervor. Lose Litzen lassen sich dank Kabelführungen kurzschlusssicher verschrauben, die Terminals akzeptieren allerdings auch Bananenstecker. Zu 7 HDMI-Eingängen gesellen sich 2 Ausgänge. Suboptimal platziert sind die Schauben direkt über allen HDMI-Buchsen, die zum Verschrauben spezieller HDMI-Stecker mit Halter gedacht sind. Bei normalen HDMI-Kabeln verhindern diese Schrauben jedoch das vollständige Einführen von Steckern mit großem Kopf. Natürlich kann man die Schrauben entfernen, dann sind die HDMI-Buchsen aber anfälliger für Belastungen.

![]()

Seitenansicht: Rechts sitzt die aufwändige Stromversorgung. Ein kleiner Lüfter hinten zieht die Abwärme aus dem Gehäuse. Im Durchschnitt (5.1 gemessen bei 5,5 V) zieht der „Astral 16“ bescheidene 124 Watt aus der Steckdose.

Auf Audio-Seite gibt es 3-mal Koax, 3-mal Toslink und 4 analoge Cinch-Pärchen zum Anschluss von Tonquellen. Die 4 XLR-Vorverstärkerausgänge lassen sich wie bereits erwähnt zum Anschluss aktiver Subwoofer nutzen. Obendrein verfügt der „Astral 16“ über 2 zusätzliche XLR-Outputs, die stets einen Stereo-Downmix aller anliegenden Signale ausgeben. 2 USB-Buchsen und der Ethernet-Port sorgen für Datenaustausch, hinzu kommen 4 Trigger-Outputs sowie je ein IR-Input bzw. IR-Ouput zum Fernsteuern über externe Lösungen. Um seinen High-End-Anspruch zu untermauern, ist das Gerät zudem kompatibel mit Home-Automation-Systemen von Crestron, Control4, Savant und RTI.

![]()

Die Schrauben über den HDMI-Ports verhindern das komplette Einstecken von Steckern mit großem Kopf.

Komplexe Bedienung

Beim Thema Bedienung gehört Plug&Play nicht zu den Tugenden, ein gründliches Studium der Betriebsanleitung ist Pflicht. Ebenso ein PC, MAC oder Tablet, denn die Grundeinrichtung funktioniert ausschließlich über einen Internet-Browser, der via IP-Adresse auf das Web-Interface des „Astral 16“ zugreift. Auch die alltägliche Steuerung (Volume, Quellenwahl, EQ etc.) kann so erfolgen, komfortabler ist jedoch die Bedienung via App für iOS- und Android-Geräte. Die App stammt übrigens nicht von Focal, sondern von Storm Audio. Eine klassische Fernbedienung, über die sich auch jeder High-Ender freuen würde, gibt es hingegen nicht. Für App-Muffel ist das Gerät kompatibel mit der Universal-Fernbedienung Logitech Harmony.

![]()

Das kalibrierte Mikrofon für die Einmessung kommt von miniDSP. Mittels eines kleinen Ständers lässt sich das Mikro exakt ausrichten. Für die Messung von 3D-Sound sollte der Mikrofonkopf zur Decke zeigen.

16 Kanäle, alle 3D-Tonformate

Neben Dolby Atmos und DTS:X beherrscht der „Astral 16“ auch Auro 3D. Natürlich sind die Upmixer Dolby Surround, DTS Neural:X und AuroMatic ebenfalls an Bord, mit denen das Cross-Format-Upmixing möglich ist; eine Ausnahme bilden die nativen 3D-Ton-Streams. Außer einem Stereo-Downmixer, der alle Tonformate in ein 2.0-Signal münzt, gibt es keine Klangprogramme.

Die 16 Kanäle lassen sich in mannigfaltigen Konfigurationen betreiben, 3D-Sound ist mit bis zu 6 Deckenkanälen möglich. 3 Netzteile versorgen je 4 Digital-Endstufen, weitere 4 XLR-Pre-outs machen den Astral 16 zum Multitalent für jedes Heimkino sowie für Multiroom-Installationen: Es lassen sich so viele Boxen-Layouts anlegen, bis alle Kanäle „aufgebraucht“ sind, also etwa ein 7.1-System plus ein 5.1-System plus Stereo-Boxen.

Focals „Astral 16“ verarbeitet bis zu 16 Kanäle, die allesamt individuell konfiguriert und frei zugewiesen werden können. Das bietet einerseits große Freiheiten bei der Lautsprecherwahl und deren Aufstellung, macht andererseits die Konfiguration nicht ganz einfach.

![]()

Zur Erstellung eines Boxen-Layouts stehen unzählige vordefinierte Konfigurationen zur Auswahl, eine übersichtliche Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Lautsprecher bei welcher Konfiguration aktiv sind.

Die Prozedur beginnt im Menü „Main Speaker“, wo der Nutzer entweder ein neues „Theater“ oder Hörzonen (Mono, Stereo, Kopfhörer) erstellen kann. Für Mehrkanal ist demnach „Theater“ die richtige Wahl. Wurde ein „Theater“ angelegt, erhält man über den Button „Configure“ eine Auflistung aller möglichen Boxen-Layouts; von Stereo bis 3D-Sound ist alles dabei. Aktive Subwoofer können über die vier XLR-Pre-outs angeschlossen werden, passive an jeden der übrigen 12 Kanäle, die sich frei den Lautsprechern zuweisen lassen. So kann der Center etwa auf Kanal 2 oder auf Kanal 12 sitzen. Allerdings kann jeder Kanal nur einmal vergeben werden. Wer etwa ein 7.1.2-Theater anlegt, dem stehen für sein „Theater 2“ nur noch 6 Kanäle zur Verfügung; das reicht für ein zusätzliches 5.1-Setup oder zwei weitere Stereo-Layouts.

![]()

Seine Boxenauswahl darf man sich auch in einer Grafik veranschaulichen lassen. Die Farbgebung Blau, Rot oder Weiß verrät, ob es sich um native (Standard)oder duplizierte Lautsprecher handelt.

Ein gelungenes Feature ist das Duplizieren eines Kanals auf mehrere Boxen: So lassen sich Setups mit 8 Surround-Boxen verwirklichen. Für große Heimkinos ist das durchaus sinnvoll, zumal die Kanal-Duplikate voll konfigurierbar sind, also auch in Delay, Pegel und im Bassmanagement.

![]()

Das Boxen- bzw. Bassmanagement erlaubt neben einer frei definierbaren Crossover-Frequenz auch die Einstellung der Flankensteilheit des Crossover-Filters, zur Wahl stehen 12 dB und 24 db Abfall pro Oktave. Der TiltEQ dunkelt den Klang ab oder hellt ihn auf – praktisch etwa, falls die Boxen hinter einer schalltransparenten Leinwand stehen und man auf die Schnelle den Sound heller stellen möchte.

Ist die Kanal-Konfiguration abgeschlossen, kann man sich ans Bass-Management wagen: Hier lässt sich für jeden „klein“ definierten Lautsprecher die Bass-Trennfrequenz frei definieren, zusätzlich die Flankensteilheit (12 oder 24 dB). Für „groß“ definierte Boxen darf man wählen, ob deren Bassanteile im Signal auch auf den Subwoofer dupliziert werden. Die Abstände einzelner Boxen zum Hörplatz dürfen in Millisekunden, Fuß oder Meter (z.B. 3,84), die Pegel in 0,1-dB-Schritten justiert werden. Benutzt man die Filter der Einmessung, werden das Bassmanagement, Delay und Level gesperrt; eine nachträgliche Bearbeitung ist nur dann möglich, wenn man das Dirac-Profil in ein neues Profil umkopiert. Dann ist auch eine Bearbeitung via Equalizer oder TiltEQ realisierbar, ebenso die Nachkorrektur von Pegel, Delay, Phase und mehr.

Das aufwändige Bassmanagement erlaubt für jeden Kanal frei definierbare Crossover-Frequenzen sowie die Einstellung der Filter-Flankensteilheit mit 12 oder 24 dB Abfall pro Oktave. Für das Klang-tuning steht ein parametrischer Equalizer für jeden der 16 Kanäle bereit, der zwar nicht gerade intuitiv zu bedienen, dafür aber enorm anpassungsfähig ist. Kopiert man das Dirac-Live-Profil der Einmessung in ein neues Profil, kann dieses via EQ und Boxen-Setup nach eigenen Wünschen nachjustiert werden.

Der parametrische Equalizer im „Astral 16“ ist eine wahre Spielwiese, auf der man seine gewünschten EQ-Kurven exakt modellieren kann. Das dauert allerdings, denn per Drag & Drop geht hier nichts. Vielmehr muss jedes Filterband über variable Optionen definiert werden, bis zu 20 Filter stehen pro Kanal zur Verfügung.

![]()

Der parametrische Equalizer im „Astral 16“ ist komplex und etwas umständlich zu bedienen, der Funktionsumfang ist aber top. Wer weiß, was er tut, kann so den Klang seines Focals exakt manipulieren.

Mit dem „Create EQ“-Button legt man das erste Filterband an. Danach muss das „Filter Type“ ausgewählt werden, es stehen 5 Hauptkategorien (High Pass, Low Pass, Bell, High Shelf und Low Shelf) sowie deren Subkategorien zur Auswahl. Ist die Filterart definiert, lassen sich die manipulierbare Frequenz (oder ein FQ-Bereich), Breite bzw. Güte (Q) und die Stärke (Gain) bestimmen. Die Änderungen werden über farblich gekennzeichnete Grafen veranschaulicht.

Sehr praktisch ist die Kopierfunktion, womit sich ein fertig modellierter Frequenzgang samt allen Filtern auf andere Kanäle übertragen lässt; das spart enorm viel Zeit und garantiert die exakt gleichen Filter-Justagen für jeden Kanal.

Video und Multimedia

Das Video-Board des „Astral 16“ unterstützt 4K/60p-Signale, HDCP 2.2 und HDR mit Dolby Vision, HDR10 und HLG. Die 4K-Skalierung und Video-Nachbearbeitung überlässt der Astral 16 anderen, das Gerät schleift eingehende Bildsignale unbearbeitet durch; es gibt noch nicht mal ein Bildschirmmenü. Neben einem Media-Player fehlen auch Blue-tooth, AirPlay, Sprachassistenten, Web-radio oder Musikdienste. All das kostet Punkte.

Unser Test-Sample beherrschte noch keinen eARC und erkannte an HDMI-Ausgang 1 den HDCP-2.2-Kopierschutz nicht. Ohne Rückmeldung über HDCP 2.2 skalieren UHD-Player die Bildausgabe auf Full-HD-Auflösung, so dass 4K-Blu-rays nur mit verminderter Auflösung zum Astral 16 gelangen und damit zum TV bzw. Projektor. Am HDMI-Ausgang 2 funktionierte dagegen alles problemlos. Die beiden HDMI-Ausgänge sind übrigens nicht für den Parallelbetrieb bestimmt, da es hierbei zu HDCP-Konflikten kommt; in unserem Test war deshalb nur ein Port besetzt. Der Unterschied beider Ausgänge liegt in ihrer Belegung: HDMI 1 arbeitet nach dem Standard 2.0 mit eARC, HDMI 2 nutzt den 2.0a-Standard ohne ARC. Beide Ports unterstützten Datenraten bis 18 Gbps.

1.500 Watt und ein Knall

Bei der Leistungsmessung klotzte der „Astral 16“ mit satten 315 Watt bei 5 zeitgleich aktiven Kanälen an 6 Ohm Last – das schaffen nur die wenigsten Verstärker. Bei der 4-Ohm-Messung machte dann jedoch die Sommerhitze in unserem Labor dem Kraftmeier die Arbeit schwer und schickte den Boliden mit lautem Klack einer durchbrennenden Sicherung in die Zwangspause. Hier rächen sich die fehlenden Lüftungsschlitze am Deckel. Nach erfolgreichem Austausch der Feinsicherung – dies ist durch das Herausziehen einer Halterung an der Gehäuserückseite problemlos möglich – beschlossen wir, das Wetter als „höhere Macht“ gelten zu lassen und den „Astral 16“ bei der Ermittlung der restlichen Leistungswerte nicht mehr ganz auszureizen, sprich nicht mehr die 1% Klirr anzuvisieren. Die von uns ermittelten Werte entsprechen daher nicht der Maximalleistung, sondern bewegen sich im oberen Drittel. Im Alltag ist die zeitgleiche Vollauslastung aber ohnehin nicht anzutreffen – und Stereo-Werte um 450 (4 Ohm) sowie Mehrkanal-Power um 300 (5.1) bzw. 200 Watt (7.1) sind über jeden Zweifel erhaben und bringen die maximale Punktzahl. Trotz aller Vorsicht verabschiedete sich im 7-Kanal-Betrieb an 4-Ohm-Last auch die Ersatzsicherung, hier lieferte der „Astral 16“ noch rund 150 Watt pro Kanal, bevor es knallte.

Tonqualität

In weiser Voraussicht erfolgt die Leistungsmessung bei unserem Testprozedere stets zum Schluss, so dass der Hörtest nicht ins Wasser bzw. der Hitze zum Opfer fiel. Hier spielte der Focal seine üppigen Kraftreserven voll aus. So eine straffe, trockene und kontrollierte Basswiedergabe haben wir selten gehört. Bei derber Action-Kost wie „Operation: Overlord“ (Dolby Atmos) sorgte das wuchtige Tiefton-Fundament für regelrechte Erdbeben -– und das ganz spielend ohne den Hauch von Anstrengung und Verzerrung, so dass man selbst bei Pegeln jenseits von Gut und Böse noch das Gefühl hatte: „Da geht noch mehr!“ Auch die explosive Dynamik der 12 Endstufen trug maßgeblich zum Wow-Erlebnis bei. Zum Leidwesen lärmgeplagter Familienmitglieder funktionierte im Test die Schaltung zur Dynamikreduktion nur bei Dolby-Ton, nicht aber DTS-Streams.

![]()

Die „StormRemote“ von Storm Audio soll die klassische Fernbedienung ersetzen.

Nichts zu meckern gab es an der Räumlichkeit der Darbietung: Effekte standen enorm plastisch im Raum; Breite, Tiefe und Größe des Klangfelds ließen keine Wünsche offen. Auch auf den Deckenboxen spielte der „Astral 16“ ausgesprochen überzeugend und schob die Effekte diverser Atmos-Trailer ungemein präzise und räumlich über unsere Köpfe.

Viel Freude bereitete auch Mehrkanal-Musik: Sara K‘s ultra-audiophile SACD „Hell or High Water“ verströmte viel Authentizität und Unmittelbarkeit, auch weil der „Astral 16“ dem Sound nichts hinzufügt oder etwas weglässt. Da passt das Gesamtbild, hier stimmt die Harmonie im Ganzen wie im Detail. Klassische Musik mag der Focal besonders. Ob unsere viel genutzten Bach-Kantaten im 5.1-Mix oder Debussys „Prélude à l‘après-midi d‘un faune“ im Auro 3D-Sound – der „Astral 16“ behielt stets den Überblick, arbeitete feinste Details klar heraus und verlieht der Musik eine majestätische Kraft und Ruhe, die den meisten AV-Receivern fehlt.

Zudem war das Hören von Stereo-Musik ein Genuss: High-End-Aufnahmen versprühten viel Authentizität und klangen nicht nur transparent und luftig, sondern auch klar und knackig im Tiefton. Selbst aus mauen bis mittelprächtigen Aufnahmen holte er erstaunlich viel heraus und brachte Ordnung wie Straffheit ins Musik-geschehen. Harsch, spitz oder unangenehm spielte der „Astral 16“ zu keinem Zeitpunkt, stattdessen faszinierte seine unbestechlich-neutrale Spielweise.

Kritik ist jedoch an anderer Stelle angebracht: Das erstmalige Erkennen eines eingehenden Tonsignals dauert bei Dolby- und DTS-Streams recht lange. Das mag beim Start eines Films nicht auffallen, stört jedoch umso mehr beim Skippen durch eine SACD oder Pure-Audio-BD: Dann fehlen nämlich am Anfang eines jeden Songs einige Takte. Steht zu hoffen, dass dieses Problem per Firmware-Update behoben wird.

![]()

![]()

Der Testbericht Focal Astral 16 (Gesamtwertung: 89, Preis/UVP: 20000 Euro) ist in audiovision Ausgabe 8-2019 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Focal Astral 16 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Aus 6012 wird 6013. Marantz schiebt dem 2017er-Modell einen Nachfolger hinterher, der vor allem mit einem neuen Feature punkten kann: IMAX Enhanced. Ansonsten sieht es mit echten Neuerungen eher mau aus, denn die jüngsten Highlights bekam auch das Vormodell SR6012 per Firmware-Update spendiert: DTS Virtual:X, eARC, AirPlay2, Alexa.

Aus 6012 wird 6013. Marantz schiebt dem 2017er-Modell einen Nachfolger hinterher, der vor allem mit einem neuen Feature punkten kann: IMAX Enhanced. Ansonsten sieht es mit echten Neuerungen eher mau aus, denn die jüngsten Highlights bekam auch das Vormodell SR6012 per Firmware-Update spendiert: DTS Virtual:X, eARC, AirPlay2, Alexa.

Natürlich ist der VSX-LX504 nicht der erste AV-Receiver mit IMAX Enhanced an Bord, das waren bekanntlich Geräte von Denon und Marantz. Für Pioneer stellt das IMAX-Feature dennoch eine Premiere dar, der VSX-LX504 sowie der kleine Bruder VSX-LX304 sind die ersten Klangzentralen der Japaner, die IMAX-optimierte Bild- und Toninhalte wiedergeben können bzw. werden: Denn zum Testzeitpunkt war die angekündigte IMAX-Firmware noch nicht verfügbar. Das Gleiche gilt auch für den neuen „Dolby Atmos Height Virtualizer“, der 3D-Sound aus Boxen-Sets ohne Höhenlautsprecher zaubern soll und damit Ähnliches leisten möchte wie DTS Virtual:X, das nicht mit an Bord ist.

Natürlich ist der VSX-LX504 nicht der erste AV-Receiver mit IMAX Enhanced an Bord, das waren bekanntlich Geräte von Denon und Marantz. Für Pioneer stellt das IMAX-Feature dennoch eine Premiere dar, der VSX-LX504 sowie der kleine Bruder VSX-LX304 sind die ersten Klangzentralen der Japaner, die IMAX-optimierte Bild- und Toninhalte wiedergeben können bzw. werden: Denn zum Testzeitpunkt war die angekündigte IMAX-Firmware noch nicht verfügbar. Das Gleiche gilt auch für den neuen „Dolby Atmos Height Virtualizer“, der 3D-Sound aus Boxen-Sets ohne Höhenlautsprecher zaubern soll und damit Ähnliches leisten möchte wie DTS Virtual:X, das nicht mit an Bord ist.

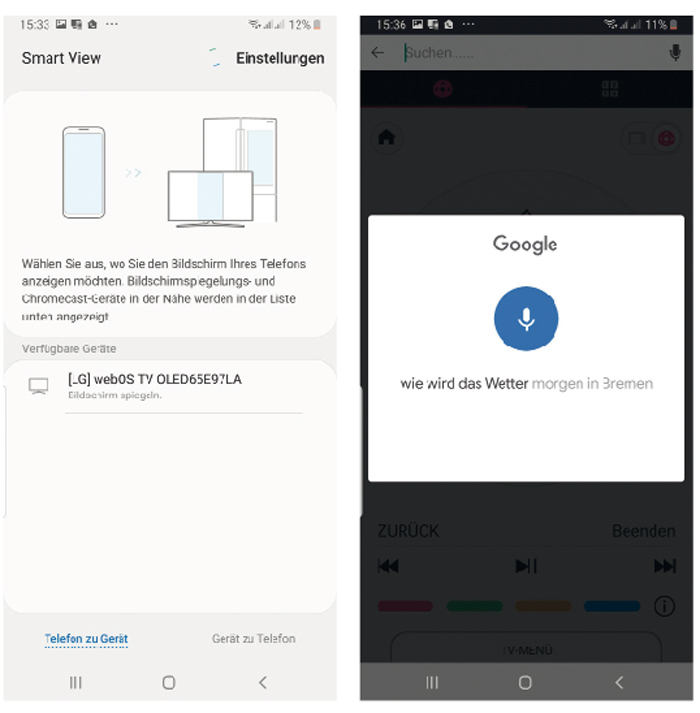

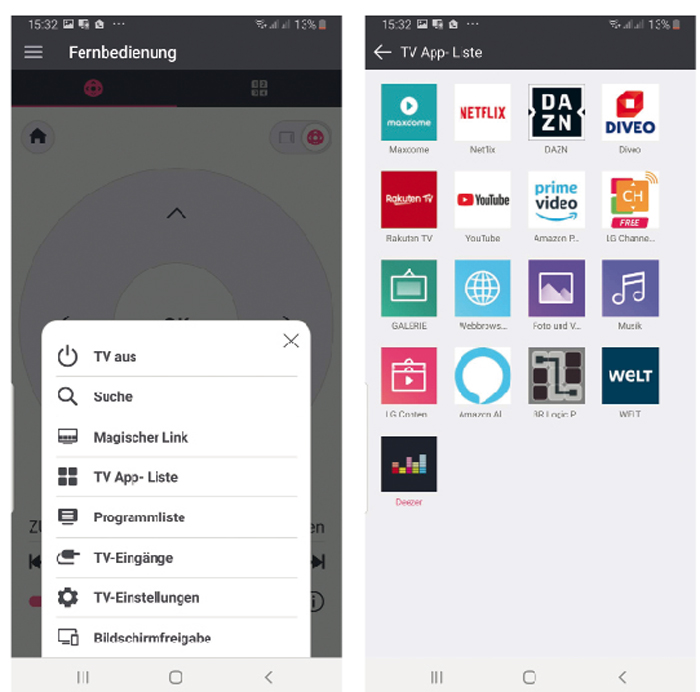

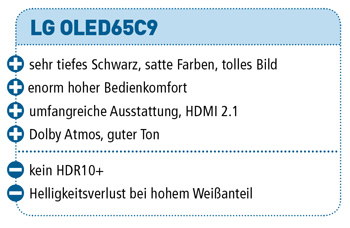

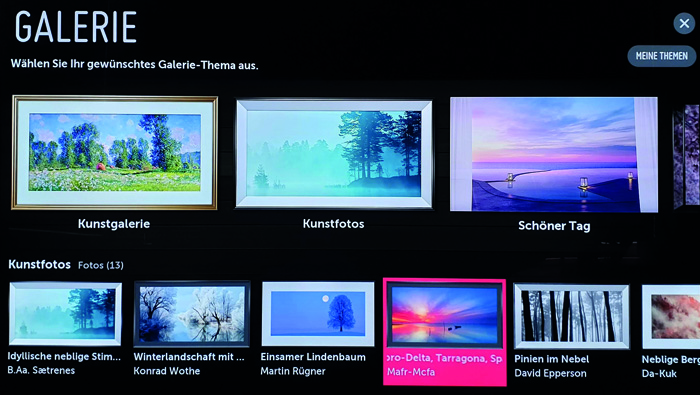

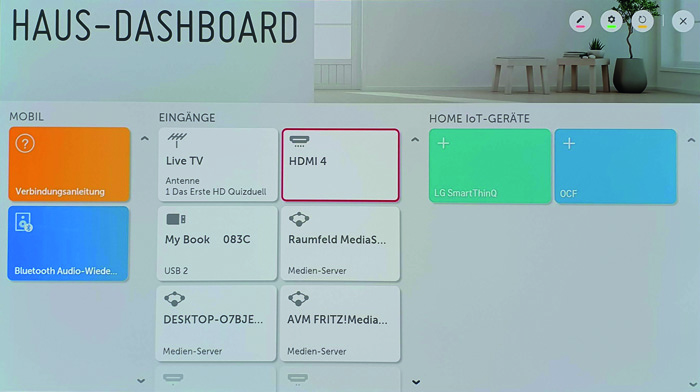

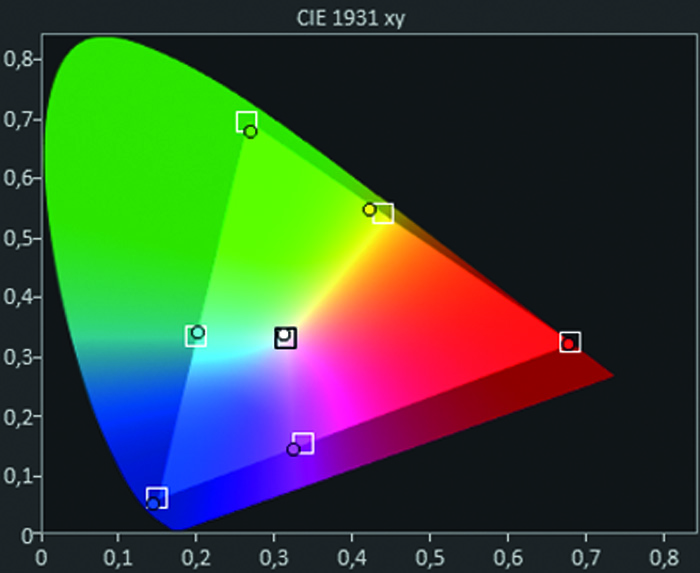

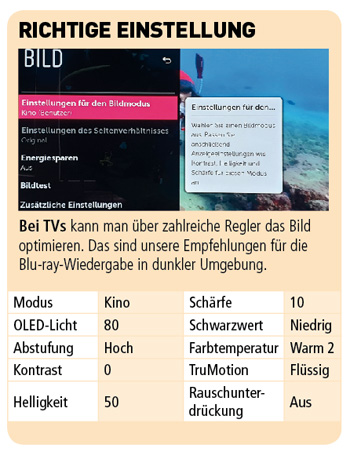

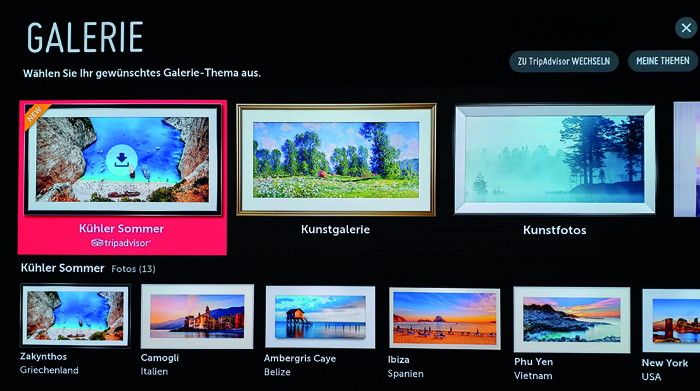

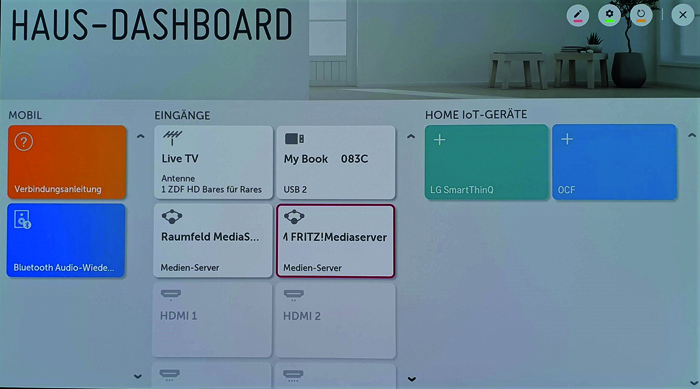

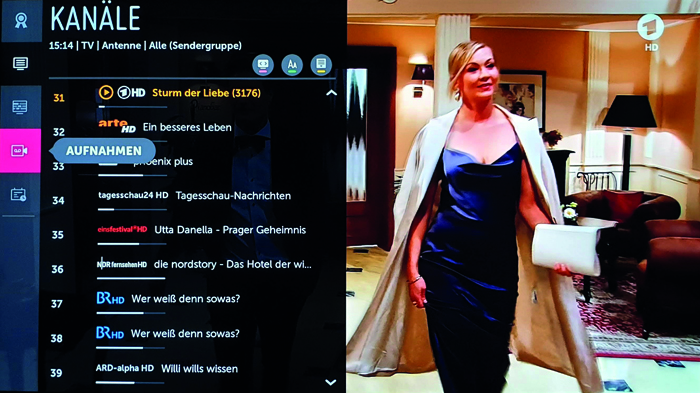

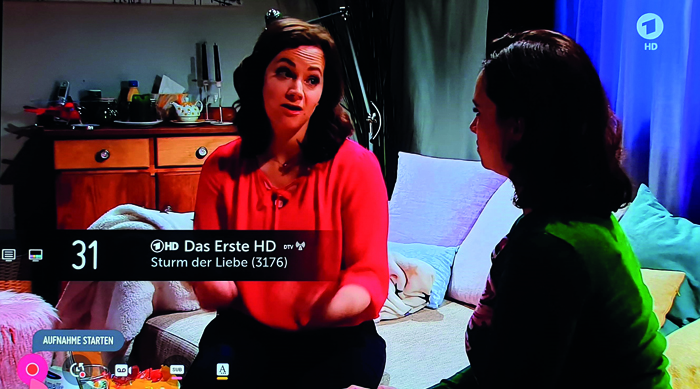

LG vertraut beim OLED65C9 erstmals auf den

LG vertraut beim OLED65C9 erstmals auf den  Alpha9-Prozessor der zweiten Generation. Die WebOS-Bedienoberfläche wurde vorteilhaft modifiziert. AirPlay 2 und Amazon Alexa folgen bald.

Alpha9-Prozessor der zweiten Generation. Die WebOS-Bedienoberfläche wurde vorteilhaft modifiziert. AirPlay 2 und Amazon Alexa folgen bald.

Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

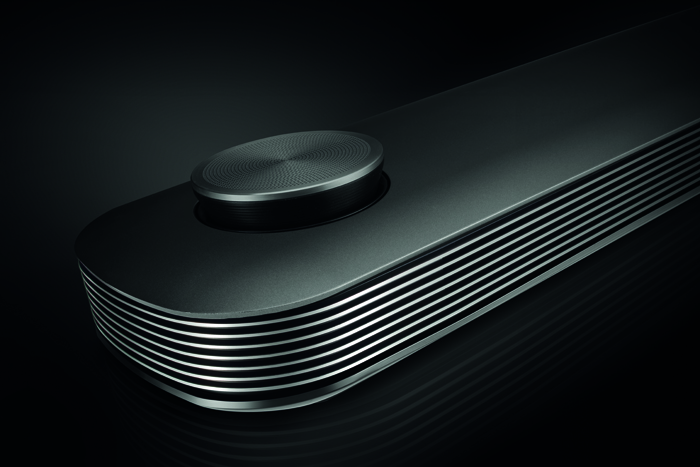

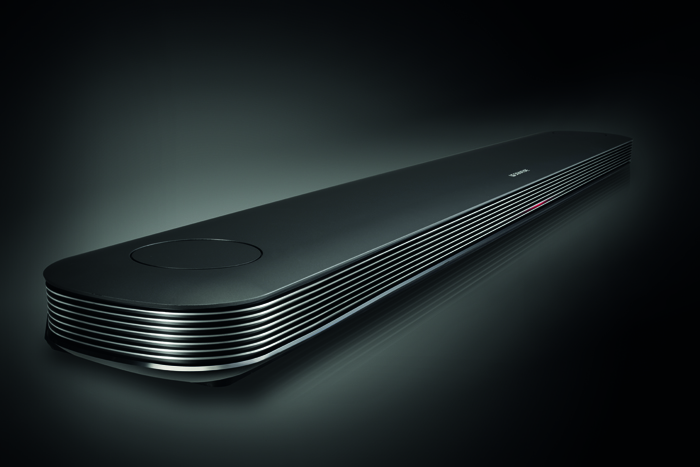

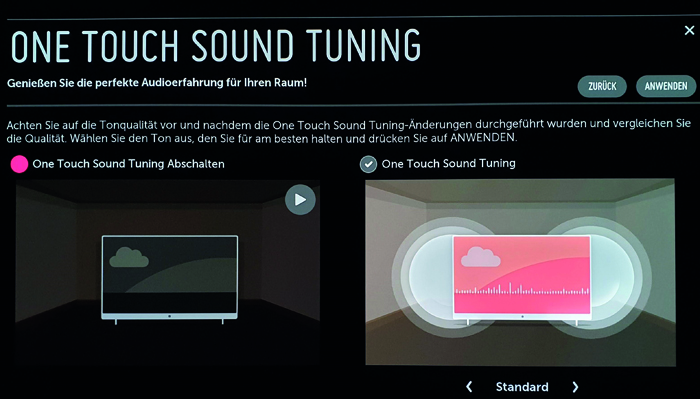

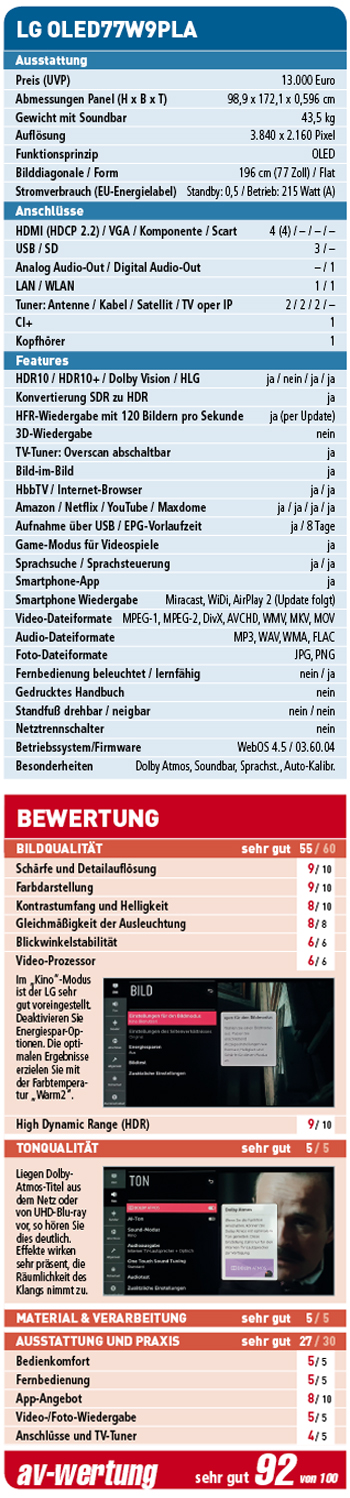

Zeit für eine neue Tapete in Ihrem Wohnzimmer? Mit dem OLED77W9PLA von LG können Sie blitzschnell eine Fläche von 1,7 Quadratmetern tapezieren und auf spektakuläre Weise Filme mit sattem Sound zum Leben erwecken.

Zeit für eine neue Tapete in Ihrem Wohnzimmer? Mit dem OLED77W9PLA von LG können Sie blitzschnell eine Fläche von 1,7 Quadratmetern tapezieren und auf spektakuläre Weise Filme mit sattem Sound zum Leben erwecken.

Erstmals spendiert Nubert einer Soundbox DSP-Klangprogramme. Für nur 375 Euro offeriert die neue AS-225 aber noch erheblich mehr.

Erstmals spendiert Nubert einer Soundbox DSP-Klangprogramme. Für nur 375 Euro offeriert die neue AS-225 aber noch erheblich mehr.

Samsung schickt mit der HW-Q90R sein neues Soundbar-Flaggschiff ins Rennen. Erneut kooperierten die TV-Experten mit den Sound-Spezialisten von Harman Kardon. DTS:X und Dolby Atmos gehören ebenso zu den Highlights wie ein Subwoofer und Rear-Boxen für 12-Kanal-Sound.

Samsung schickt mit der HW-Q90R sein neues Soundbar-Flaggschiff ins Rennen. Erneut kooperierten die TV-Experten mit den Sound-Spezialisten von Harman Kardon. DTS:X und Dolby Atmos gehören ebenso zu den Highlights wie ein Subwoofer und Rear-Boxen für 12-Kanal-Sound.

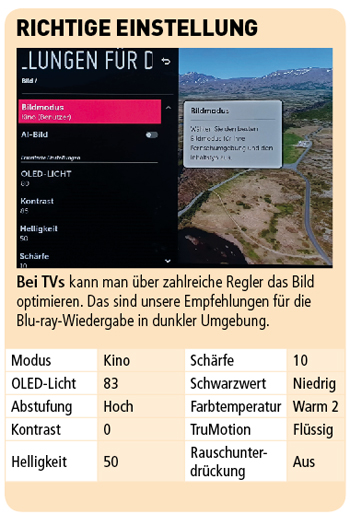

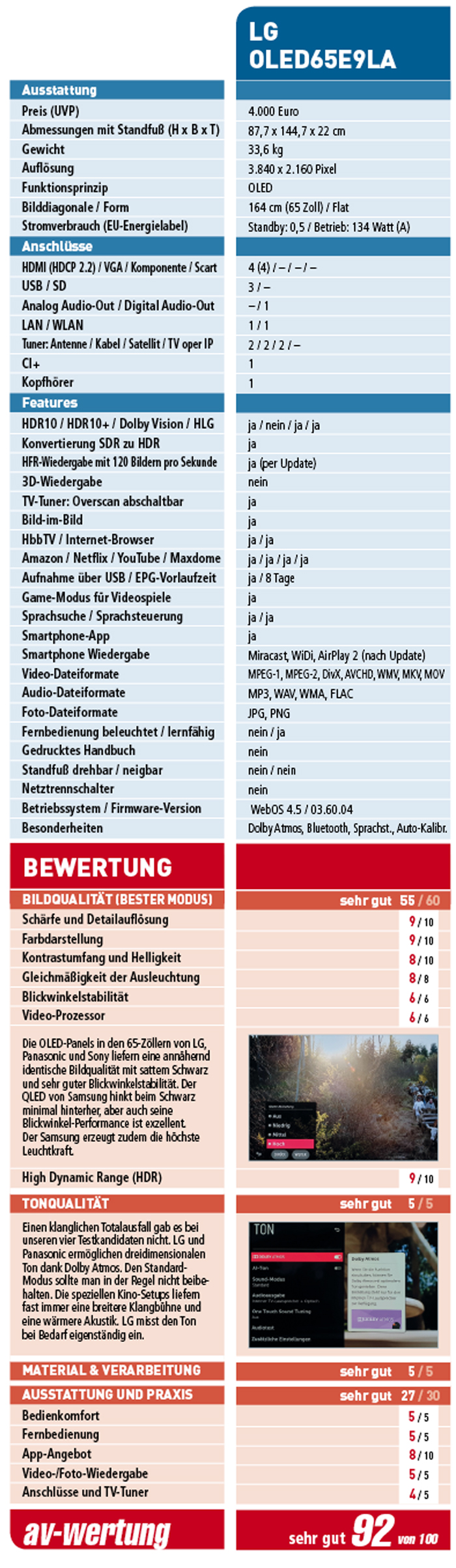

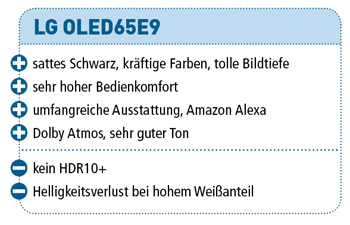

LGs OLED65E9LA ist mit 4.000 Euro der teuerste Fernseher in unserem 65-Zoll-Testfeld. Und dank der Picture-on-Glass-Optik – das Panel sitzt auf einer Glasscheibe – auch der ästhe-tischste.

LGs OLED65E9LA ist mit 4.000 Euro der teuerste Fernseher in unserem 65-Zoll-Testfeld. Und dank der Picture-on-Glass-Optik – das Panel sitzt auf einer Glasscheibe – auch der ästhe-tischste.