Aufs Wesentliche reduziert: Die schwere und robuste Fernbedienung besitzt nur die wichtigen Tasten für den Alltagsbetrieb; beleuchtet ist sie nicht.

Trinnov Audio hat zwei neue Eisen im Feuer: den AV-Prozessor „Altitude 16“ sowie die 8-Kanal-Endstufe „Amplitude 8m“. Ein neues Traum-Duo für die Heimkino-Welt?

Trinnov Audio hat zwei neue Eisen im Feuer: den AV-Prozessor „Altitude 16“ sowie die 8-Kanal-Endstufe „Amplitude 8m“. Ein neues Traum-Duo für die Heimkino-Welt?

Vor einem Jahr herrschte in unserem Hörlabor der Ausnahmezustand. Denn für die Ausgabe 6-2017 durften wir der Vor-End-Kombi Altitude 32 und Amplitude 8 von Trinnov auf den Zahn fühlen. Das Duo schlug die Brücke zwischen Studio-Technik und klassischer Heimkino-Anwendung – dürfte mit einem Preis von über 40.000 Euro aber für die meisten unerschwinglich sein.

Jetzt hat der französische Sound-Spezialist eine „Light“-Variante an den Start gebracht: den AV-Prozessor Altitude 16 sowie die 8-Kanal-Endstufe Amplitude 8m, die mit 14.870 bzw. 7.500 Euro zu Buche schlagen. Das ist zwar immer noch alles andere als ein Schnäppchen, doch dafür gibt es Features, die man bei normalen AV-Receivern vergeblich sucht.

Ein Highlight ist zum Beispiel die 16-Kanal-Verarbeitung des AV-Prozessors mit freier Kanalzuweisung. Letztere macht Sinn, fällt die Standard-Boxenkonfiguration bei Auro 3D oder DTS:X doch anders aus als bei Dolby Atmos. Alle drei Decoder sowie deren Upmixer (Cross-Format-Upmixing ist möglich) sind bei der Altitude 16 übrigens ab Werk an Bord. Nicht so bei der größeren Variante Altitude 32, die jedoch – mit Hardware-Erweiterung – bis zu 48 Kanäle verarbeiten kann. Im Heimkino kommt man aber auch mit 16 Kanälen für 9.1.6-Sound bestens aus. Dolby Atmos und DTS:X lassen sich so mit 6 Höhenboxen betreiben, DTS:X ist jedoch aufgrund der Decoder-Architektur auf maximal 11.1 diskrete Tonkanäle begrenzt (5.1.6 oder 7.1.4). Bei Auro 3D-Sound (13.1) bringt die Trinnov natürlich den „Voice of God“-Deckenkanal und einen vorderen Höhen-Center mit sich – plus 2 Back-Rear-Boxen. Für Sonderwünsche lassen sich einzelne Boxen entfernen oder hinzufügen und auf frei wählbare Positionen im Raum setzen. Grundsätzlich kann man mit der Trinnov auch Boxen-Set-ups jenseits der Standard-Layouts verwirklichen, da jede der 16 Endstufen sich fast jedem beliebigen Tonkanal zuweisen lässt. Eine 11.1.4-Konfiguration mit 8 individuell konfigurierbaren Surround-Boxen wäre problemlos möglich. Wer will, kann auch 16 Subwoofer betreiben. Mehr zum Boxen-Setup erfahren Sie im Kasten auf der rechten Seite. Erstklassig geriet auch das Bass-Management, das für jeden Schallwandler frei in der Frequenz definierbare Hoch- bzw. Tiefpass-Filter bietet.

Altitude 16 (oben) und Amplitude 8m: Die Verkabelung beider Geräte erfolgt ausschließlich über XLR-Buchsen, der DB25-Anschluss der Endstufe kann nur mit der Altitude 32 genutzt werden. 7 HDMI-Eingänge, 2 HDMI-Ausgänge, 3 Toslink- und 3 Koax-Buchsen (4 In / 2 Out) sowie 2 analoge Eingänge sollten für den Heimkino-Betrieb ausreichen.

Tuning-Tools vom Feinsten

Doch nicht nur die Lautsprecher-Konfiguration ist erste Sahne. So bringt die Altitude 16 wie ihre große Schwester auch Trinnovs „Optimizer“-Technik zur Analyse der Raumakustik und Klangkorrektur mit, die in Tonstudios rund um den Globus und auch in Hollywood zum Einsatz kommt. Für dessen Nutzung benötigt man Trinnovs 3D-Messmikrofon, das mit vergleichsweise günstigen 655 Euro zu Buche schlägt. Das Optimizer-Tuning-Tool arbeitet bis 96 KHz und ermittelt in Ein- oder Mehrpunkt-Messung den Frequenzgang der Boxen und linearisiert diesen unter Miteinbeziehung einer Vielzahl von manuell setzbaren Filtern – wie etwa frei definierbaren FIR- und IIR-Filtern zur Phasenkorrektur und damit Vermeidung frequenzabhängiger Laufzeitfehler. Ein Highlight ist das Ziehen von Zielkurven nach persönlichem Geschmack, auf welche der Sound getrimmt wird – und zwar für jeden Lautsprecher.

Mit dem Optimizer gibt Trinnov Klangtüftlern ein mächtiges Tuning-Tool in die Hand, dessen Ziel es ist, durch weitreichende Korrekturen für die zeitrichtige Wiedergabe ein lückenlos abbildendes Klangfeld zu erzeugen. Hier nur einige der mannigfaltigen Funktionen:3D-Einmessung aller Lautsprecher: Voraussetzung für die Arbeit des „Optimizers“ ist die Einmessung aller Boxen mit dem optional erhältlichen 3D-Mikrofon von Trinnov. Der Altitude-Prozessor erlaubt neben der Einpunkt- auch die Mehrpunkt-Messung, wobei man die Gewichtung von Haupt- und Nebenmessung manuell bestimmen darf. Alle Ergebnisse werden anhand detailreicher Graphen abgebildet, so dass man raumakustische Probleme auch optisch erspähen, mit automatischen Korrekturen vergleichen und obendrauf gezielte Klangkorrekturen selbst durchführen kann.

„Target Curve“: Für jeden Lautsprecher (oder alle zusammen) kann man im „Optimizer“ eine Zielkurve mithilfe von Ankerpunkten definieren, die als Referenz für die automatische Frequenzgangkorrektur dienen. So darf man sich den Klang nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen auf einfache, aber effektive Weise zurechtmodellieren.

„Acoustics Correcting Setting“: Der Hauptreiter des Optimizers stellt die Grundoptionen der Frequenzgang-Entzerrung bereit, etwa ob Korrekturen in Amplitude und Phase, nur in der Amplitude oder nur bei Tieftonanteilen stattfinden. Bei Einstellung von „According to L&R Speaker“ erfolgt die Entzerrung aller Boxen anhand der tonalen Eigenschaften der Front-Speaker. Unter „Maximum Boost/Attenuation“ wird der Dynamikumfang und damit der Grad der Entzerrung bestimmt, d.h. das Anheben und Absenken von Frequenzen bis zu definierten Maximalwerten (z.B. von -10 dB bis +6 dB). Dies bewahrt nötigenfalls auch zierliche Lautsprecher vor Überlastung durch stark korrigierte Frequenzgänge. Der Amplituden-Grad der Entzerrung kann unter „Excursion Curve“ sogar für spezifische Frequenzgang-Abschnitte manuell gesetzt werden. Unter „Quantity of Early Reflections“ lässt sich das Zeitfenster bestimmen, in dem frühe Schallreflexionen in Relation zum Direktschall kompensiert werden, wobei die Länge des Zeitfensters (z.B. „3 Cycles“ für mittelgroße Heimkinos) die Menge der berücksichtigten Reflexionen bestimmt. „Resolution of Energie Response“ erlaubt nochmals eine verfeinerte Mittelung des Grades der Frequenzentzerrung unter Berücksichtigung späten Raumnachhalls.

• „Advanced Settings“: Hier können unzählige Details für die Frequenzgang-Korrektur gesetzt werden. Besonders erwähnenswert sind die regelbaren FIR- und IIR-Phasenfilter zur Vermeidung von frequenzabhängigen Laufzeitfehlern, ein „Decorrelation“-Filter für Surround-Kanäle zur Erzeugung besonders diffuser Schallfelder sowie das „Level Alignment“, das ein Feintuning der automatischen Pegelkorrektur aller Boxen ermöglicht. Es lassen sich etwa Parameter für die Gewichtung (dBA oder dBC) sowie das Zeitfenster und der Frequenzumfang definieren, die zur automatischen Ermittlung der Kanalpegel herangezogen werden.

• „Target Curve“: Hier darf man den Frequenzgang aller Boxen nach eigenen Wünschen anhand von Graphen gestalten. Mehr dazu in der Bildunterschrift.

Parallel zum „Optimizer“ steht für jeden Kanal ein parametrischer Equalizer parat, der sich frei in Frequenz, Pegel und Q-Faktor definieren lässt. Über die Taste „Processor“ wird ein Mischpult aufgerufen, das für jeden Kanal diverse Filter (Phase, Pegel, diverse EQs) in Echtzeit auf den Sound münzt oder einzelne Kanäle stummschaltet. Das ist perfekt für eine schnelle Hörkontrolle von gesetzten Filtern und für die Suche nach dem optimalen Sound. Gefundene Settings sollte man im Anschluss im „Optimizer“ aber berechnen lassen, um das amplituden- und phasenrichtige Aufspielen aller Boxen sicherzustellen. Alle Einstellungen darf man in 29 Speichern sichern.

Äußere und innere Werte

Die Altitude-Vorstufe ist überaus robust gebaut, die massive Aluminiumfront schindet ordentlich Eindruck. Im Inneren verfügt die Altitude 16 über eine etwas weniger aufwändige Stromversorgung als die große Schwester. Auch bei den Anschlüssen zieht die Altitude 16 den Kürzeren: Speziell die Profi-Interfaces wie AES-In-/Outputs (DB25), die oft im Tonstudio-Betrieb anzutreffen sind, fielen der Kostenschere zum Opfer. Aber auch die Batterie an Cinch-Ausgängen fehlt dem kleineren Modell. Kontakt zur Endstufe nimmt der AV-Prozessor nur über die XLR-Buchsen auf, auch beim Subwoofer. An Audio-Schnittstellen stehen je zwei Koax- und Toslink-Eingänge bereit, hinzu kommen je ein Koax- und Toslink-Ausgang. Analog geht es je einmal via Stereo-XLR und Stereo-Cinch in die Vorstufe, was doch etwas knapp bemessen ist.

Blick in Trinnovs Amplitude 8m: 2 riesige Ringkern-Trafos und 2 mal 4 Siebelkos sind für die Stromversorgung der 8 Hypex-Verstärkermodule zuständig.

Bei der Konfiguration der Altitude 16 kommt man mit der Fernbedienung allein nicht weit: Zum einen lassen sich mit dieser nur die wichtigsten Befehle für den Alltagsgebrauch steuern, zum anderen verzichtet die Vorstufe auf ein klassisches Onscreen-Menü, das sich über das laufende Bild legt. Zur Konfiguration gibt es stattdessen ein grafisches User Interface, das über mehrere Wege angesteuert werden kann: Kern der Altitude 16 bildet ein eingebauter PC mit Intel Core i5-Prozessor, an dessen Anschlussfeld man Monitor, Maus und Tastatur anschließen kann. Praktischer finden wir die Option, via Ethernet und VNC-Client per Desktop-Rechner, Notebook oder Tablet auf das Benutzerinterface zuzugreifen. Ruft man die IP-Adresse des Gerätes in einem normalen Internet-Browser auf, gelangt man ebenso auf das GUI – bei dieser Variante aber mit verringertem Funktionsumfang. Übrigens: Via Internet kann die Altitude 16 auch vom Trinnov-Support durchgecheckt werden.

Video und Multimedia

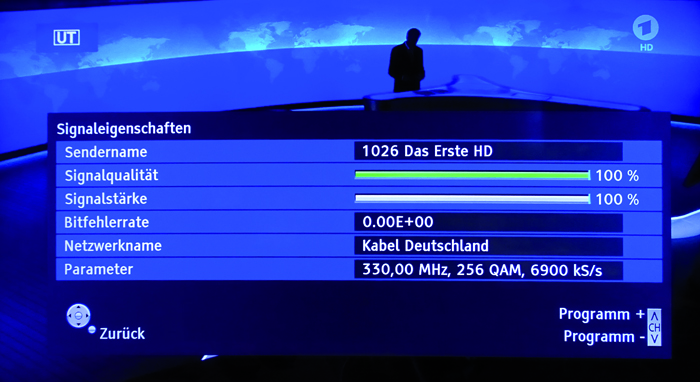

Während die HDMI-Eingänge 1 bis 3 sowie einer der beiden HDMI-Ausgänge nur nach dem Standard 1.4b arbeiten (4K mit 4:2:2-Farbraum) und primär für ältere Zuspieler gedacht sind, nutzen die Eingänge 4 bis 7 sowie der zweite HMDI-Ausgang den neueren 2.0b-Standard. Auf HDR-Farbcodierungen verstehen sich aber alle HDMI-Schnittstellen. Dank Software- und Hardware-Upgrades lässt sich das HDMI-Board auch auf künftige HDMI-Versionen aufrüsten, was in dieser Preisklasse Pflicht ist – zumal HDMI 2.1 nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Mit Features wie ARC, HDMI-Pass-Through, Video-EQ oder 4K-Upscaling kann die Altitude 16 nicht dienen, was Punkte kostet. Mager sieht es auch in Sachen Multimedia aus: kein Bluetooth, kein AirPlay, kein Multiroom und keine Streaming-Apps aus dem Web. Immerhin darf man via UpnP-Client auf NAS-Geräte zugreifen und auch die Bezahl-Streaming-Software „Roon“ wird unterstützt.

8 Kanäle, 30 Kilo

Für den Test versorgte uns Trinnov auch mit der neuen und 7.500 Euro teuren 8-Kanal-Endstufe Amplitude 8m, die sich von ihrer größeren Schwester Amplitude 8 nicht nur durch den Namenszusatz „m“ unterscheidet. Mit 30 Kilo Gewicht wiegt sie 15 Kilogramm weniger, das Gehäuse schrumpfte und auch die Leistung hat Trinnov etwas zurückgefahren. Im Inneren versorgen zwei große Ringkerntrafos 8 Class D-Verstärker vom Typ Hypex NC-500. Die Verarbeitung ist genauso erstklassig wie beim größeren Modell.

Tonqualität Surround

Mit kraftvollen 7 x 342 Watt an 4 Ohm und damit einer Gesamtleistung von knapp 2.400 Watt ist die Amplitude 8m nicht in die Knie zu zwingen. Die knapp 200 Watt an 4-Ohm-Last im Stereo-Betrieb kamen uns im Vergleich mit den restlichen Leistungswerten aber etwas wenig vor. Eine Rücksprache mit Trinnov ergab, dass unser Testmuster hier vermutlich nicht korrekt arbeitet – es sollten deutlich mehr Watt sein.

Gespannt waren wir natürlich auf den Hörtest an einem 5.1.2-Lautsprecher-Set – mehr ging mangels einer zweiten Amplitude 8m leider nicht. Doch auch mit nur einem Paar Höhenboxen zauberte das Duo feinsten Raumklang in unseren Hörraum. Dynamisch zupackend, überaus feinauflösend und ungemein räumlich strömte der Mehrkanal-Sound aus den Lautsprechern – schon ohne Einmessung aller Boxen. Besagte Korrektur mittels Optimizer verlief dank Hilfefunktion problemlos, die Wirkung war deutlich hörbar: Plötzlich klang es aufgeräumter und größer, mit perfekter Transparenz und Klarheit wurden feinste Tondetails sauber hörbar, die andere Geräte gerne mal verschleifen.

Rock-musik mit Atmos-Sound etwa von Metallicas „Through the Never“-Blu-ray donnerte wahrlich livehaftig und auch bei gefühlter Original-Lautstärke noch stressfrei aus den Boxen. Klassische Musik wie Gattis Einspielung von Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ (Auro 9.1) floss mit faszinierender Räumlichkeit durch den Hörraum, der feine Details auftat und sich so zum Konzertsaal verwandelte. DSD-Streams von SACD versteht die Vorstufe dagegen nicht, weshalb Mehrkanal-Sound von SACD im Player zu PCM-Ton gewandelt werden muss. Polyphone Vokalmusik aus der Renaissance-Zeit („Stile Antico – Heavenly Harmonies“) füllte aber auch im 5.1-PCM-Format wunderbar luftig, kristallklar und mit faszinierenden Hallfahnen unseren Hörraum.

Das innovative Boxensetup des „Altitude 16“-AV-Prozessors lässt dem Nutzer meist freie Hand bei der Auswahl und Positionierung aller Lautsprecher.

Die Konfiguration der „Altitude 16“ berücksichtigt jedes erdenkliche Boxen-Setup bis 16 Kanäle. Die Grafik in der Mitte zeigt in diesem Fall, an welchen Positionen man Boxen positionieren kann. Sie erscheint, sobald man den „Add Speaker“-Button drückt, die Auswahl erfolgt u.a. per Mausklick auf die gewünschte Box in der Grafik.

1. Über das Initial-Layout gelangt man zu vorprogrammierten Boxen-Layouts, die von 2.0 bis 13.1 und 9.1.6 reichen. Die Buttons ADD und REMOVE erlauben die Erweiterung bzw. Verkleinerung des Setups nach eigenem Wunsch. Über Set Gain nimmt man die manuelle Pegelanpassung der Kanäle vor.

2. Mit CONTROLS und DIMENSIONS steuert man die Ansicht der 3D-Vorschaugrafik, welche alle gesetzten Lautsprecher im virtuellen Raum anzeigt. Beim Setzen neuer Boxen werden zudem alle möglichen Positionen verbildlicht, die man den Lautsprechern zuweisen kann.

3. Hier werden alle Lautsprecher nach Kanälen der Reihe nach aufgeführt. Für jedes 2D- und 3D-Tonformat kann separat über Reiter die Position einer jeden Box im Raum bestimmt werden, was auch den Parallelbetrieb von Atmos mit DTS:X und Auro 3D ermöglicht.

4. Amplification erlaubt das Bi-, Tri- und Quadri-Amping einer Box, mit Low freq cut-off werden die entsprechenden Trennfrequenzen gesetzt.

5. Für jeden Kanal steht ein parametrischer Equalizer (PEQ) zur Verfügung. Über Out wird jeder Kanal einem spezifischen Vorverstärker-Ausgang zugewiesen. Pink Noise sendet ein Testsignal an den gewählten Kanal.

Obligatorisch ging es weiter mit Dolbys Atmos-Trailern. Bei „Amaze“ schob die Trinnov-Kombi derartige Bassbeben in die Runde, dass unweigerlich alles im Hörraum vibrierte. Dabei tönte es trocken, ultratief und konturiert. Auch bei der Räumlichkeit und Ortbarkeit von Effekten leistete sich das Gespann keine Patzer und brachte die Ambient- und Naturgeräusche erstaunlich glaubwürdig zu Gehör. Richtig die Post ging auch bei „Ghost in the Shell“ im Atmos-Mix ab: Das Kampfpanzer-Finale begeisterte mit satter Dynamik und ungemein fein nuancierten Bässen, die nicht pausenlos drauf los wummerten. Auch Effekte schossen grob- wie feindynamisch präzise im Raum umher. Dabei steckte die Kombi auch Extrem-Pegel locker weg.

Mit Stereo-Musik klang es ebenfalls prächtig, wobei wir auch hier das Hören mit aktivem Optimizer der „Bypass“-Variante vorzogen – damit spielte die Kombi noch präziser, greifbarer, tonal ausgewogener und im Bass auf den Punkt. Selbst nur mittelmäßig produzierte Pop-Musik versprühte so ihren Reiz, hochwertige Jazz- oder Klassikaufnahmen profitierten von den Trinnov-Künsten hörbar, so dass die Zeit wie im Fluge verging – und wir immer wieder dazu verlockt wurden, den Lautstärkeregler ein wenig weiter aufzudrehen.

Der Testbericht Trinnov Altitude 16 / Amplitude 8m (Gesamtwertung: 91, Preis/UVP: 22300 Euro) ist in audiovision Ausgabe 6-2018 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Trinnov Altitude 16 / Amplitude 8m (Test) erschien zuerst auf audiovision.

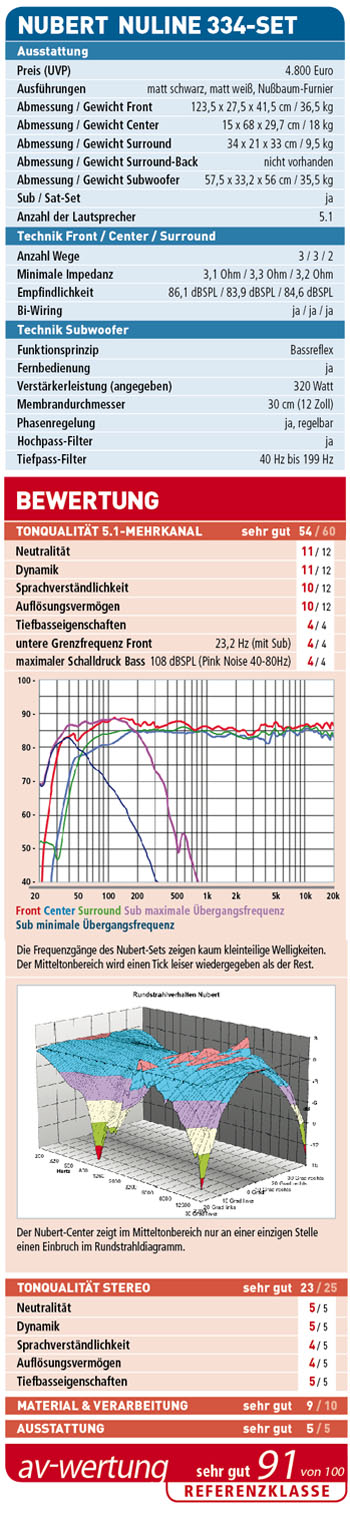

Das ganz große Set aus der nuLine von Nubert verspricht ein Heimkino-Erlebnis mit echtem Suchtpotential.

Das ganz große Set aus der nuLine von Nubert verspricht ein Heimkino-Erlebnis mit echtem Suchtpotential.

Alle Jahre wieder bringen die Receiver-Hersteller neue Modelle auf den Markt und nicht immer ist es leicht, den Kunden Innovatives und/oder Nützliches zu präsentieren. Im Falle des Onkyo TX-NR686 gibt es aber einige sinnvolle Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger TX-NR676E (Test in Ausgabe 9-2017).

Alle Jahre wieder bringen die Receiver-Hersteller neue Modelle auf den Markt und nicht immer ist es leicht, den Kunden Innovatives und/oder Nützliches zu präsentieren. Im Falle des Onkyo TX-NR686 gibt es aber einige sinnvolle Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger TX-NR676E (Test in Ausgabe 9-2017).

Sonys neuer 4K-Blu-ray-Einsteiger UBP-X700 kommt kompakter als seine Vorgänger daher – trotzdem wartet der Kleine mit einem exklusiven Feature auf: Dolby Vision

Sonys neuer 4K-Blu-ray-Einsteiger UBP-X700 kommt kompakter als seine Vorgänger daher – trotzdem wartet der Kleine mit einem exklusiven Feature auf: Dolby Vision

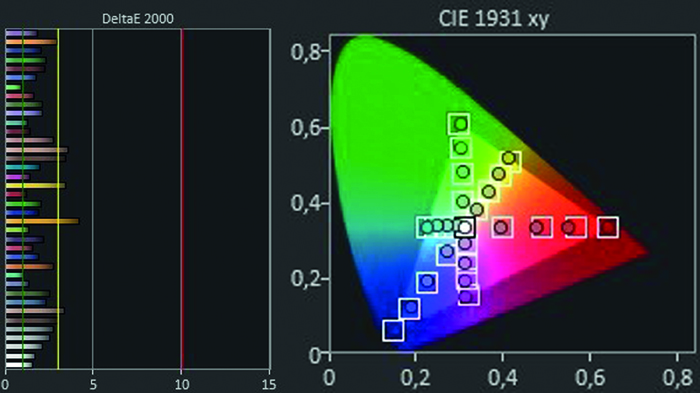

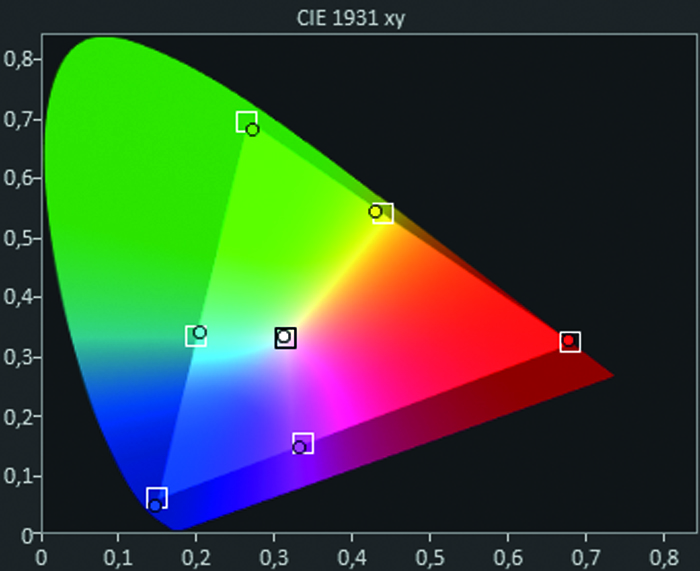

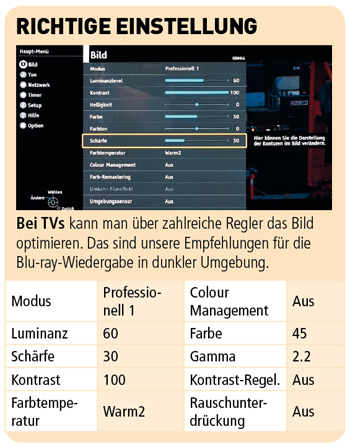

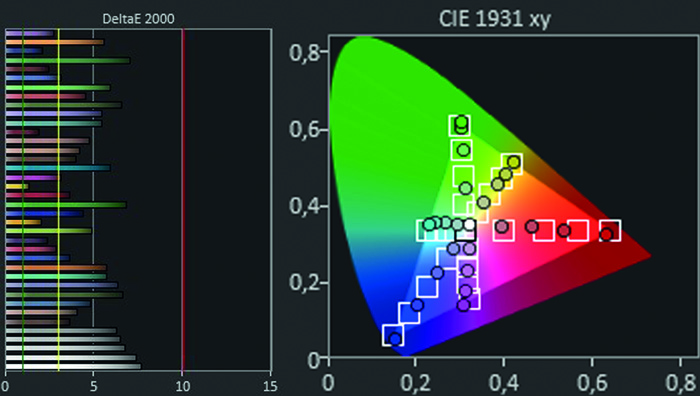

Bei den Flachbildfernsehern eines neuen Modelljahrgangs ist es wie in den ersten Rennen der neuen Formel1-Saison: Jetzt erst zeigt sich, wie gut die Hersteller und Ingenieure ihre Hausaufgaben erledigt haben, um noch mehr aus den TV- bzw. Rennboliden herauszukitzeln. LG vertraut beim 3.500 Euro teuren OLED65C8 erstmals auf seinen neuen Bildprozessor Alpha9, der nicht nur eine hohe Bildrate mit 120 Bildern pro Sekunde unterstützt, sondern unter anderem bei den Themen Farbintensität, Schärfe und Rauschunterdrückung eine Schippe drauflegen will, was ob der bereits vorzüglichen Leistung der Vorgängermodelle keine leichte Aufgabe ist.

Bei den Flachbildfernsehern eines neuen Modelljahrgangs ist es wie in den ersten Rennen der neuen Formel1-Saison: Jetzt erst zeigt sich, wie gut die Hersteller und Ingenieure ihre Hausaufgaben erledigt haben, um noch mehr aus den TV- bzw. Rennboliden herauszukitzeln. LG vertraut beim 3.500 Euro teuren OLED65C8 erstmals auf seinen neuen Bildprozessor Alpha9, der nicht nur eine hohe Bildrate mit 120 Bildern pro Sekunde unterstützt, sondern unter anderem bei den Themen Farbintensität, Schärfe und Rauschunterdrückung eine Schippe drauflegen will, was ob der bereits vorzüglichen Leistung der Vorgängermodelle keine leichte Aufgabe ist.

Marantz gönnt seiner hochwertigsten Heimkino-Vorstufe ein Update:

Marantz gönnt seiner hochwertigsten Heimkino-Vorstufe ein Update:

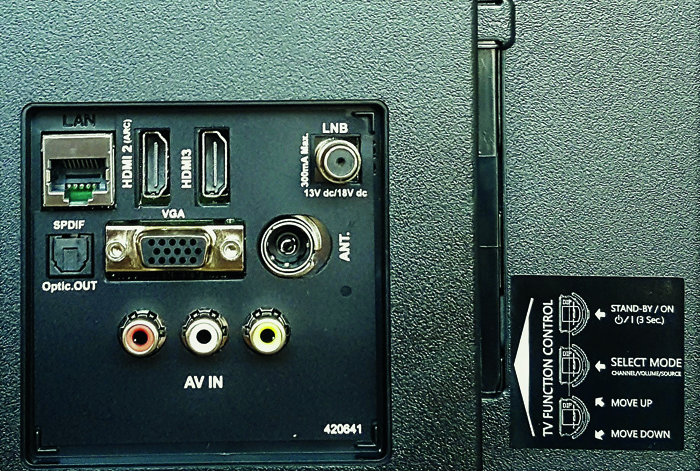

Sonys neue XF85-Reihe steht für Vielfalt: nicht nur bei den Anschlüssen und der App-Auswahl, sondern auch bei den Bildschirmgrößen. Der LCD-TV ist in 43, 49, 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich. Wir haben den 2.300 Euro teuren KD-65XF8505 mit Edge-LED-Backlight getestet. Das Display wird von einem schwarzen, 1,4 Zentimeter tiefen Aluminiumrahmen eingefasst. Für schmale TV-Tische ist der Sony nicht geeignet. Er thront nämlich nicht auf einem mittleren, sondern auf zwei seitlichen Standfüßen, wodurch der Untergrund mindestens 1,10 Meter breit sein sollte. Über kleine Kunststoffklappen lassen sich Kabel hinter dem Fernseher sauber durch die Füße verlegen.

Sonys neue XF85-Reihe steht für Vielfalt: nicht nur bei den Anschlüssen und der App-Auswahl, sondern auch bei den Bildschirmgrößen. Der LCD-TV ist in 43, 49, 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich. Wir haben den 2.300 Euro teuren KD-65XF8505 mit Edge-LED-Backlight getestet. Das Display wird von einem schwarzen, 1,4 Zentimeter tiefen Aluminiumrahmen eingefasst. Für schmale TV-Tische ist der Sony nicht geeignet. Er thront nämlich nicht auf einem mittleren, sondern auf zwei seitlichen Standfüßen, wodurch der Untergrund mindestens 1,10 Meter breit sein sollte. Über kleine Kunststoffklappen lassen sich Kabel hinter dem Fernseher sauber durch die Füße verlegen.

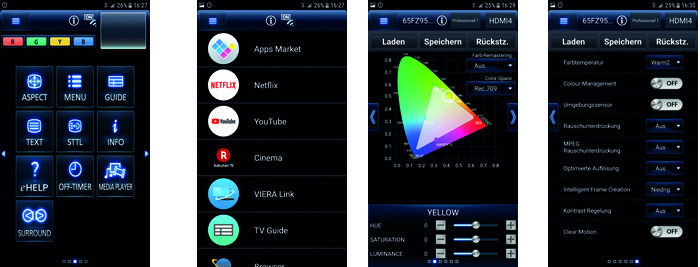

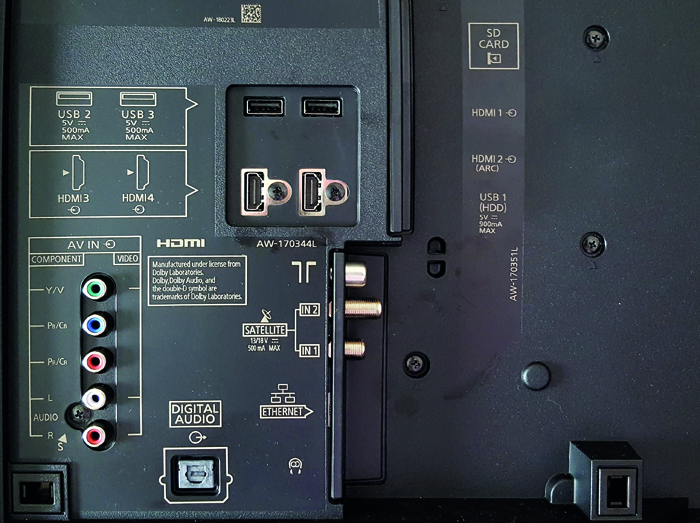

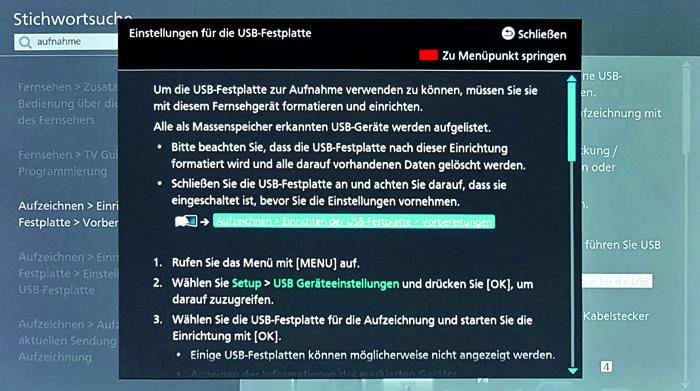

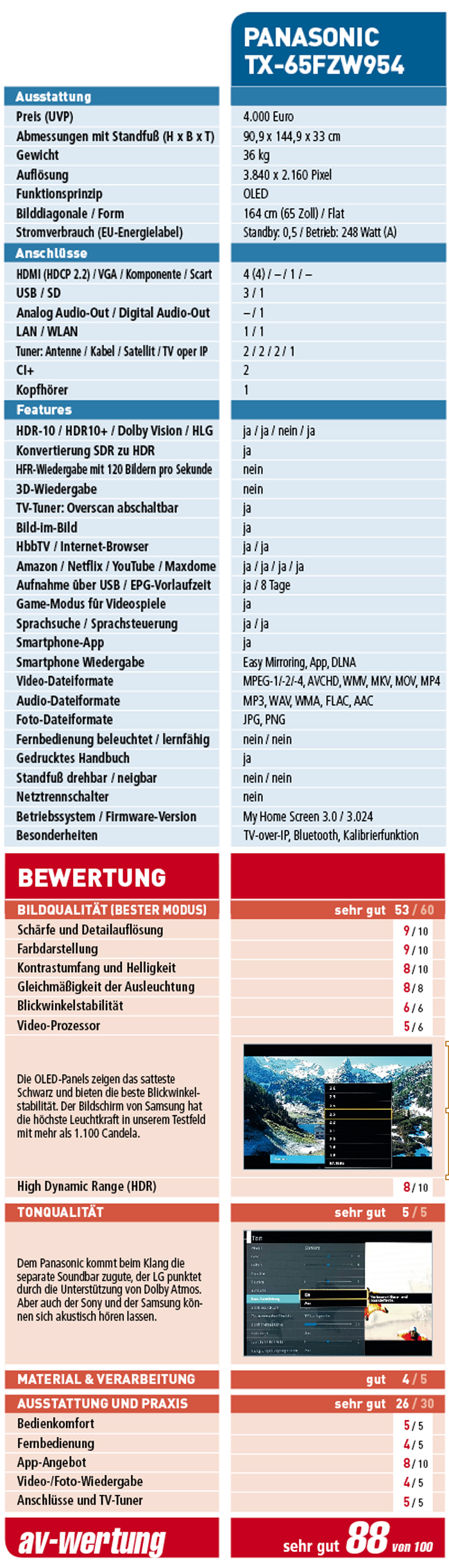

Mit dem TX-65FZW954 hat Panasonic einen neuen 4.000 Euro teuren OLED im Programm, der optisch durch die integrierte Soundbar an das deutlich teurere Spitzenmodell TX-65EZW1004 (Test in audiovision 7-2017) erinnert. Das reine Panel ist gerade mal 4 Millimeter dünn, mit Anschlüssen kommt das Display auf eine Tiefe von 6,2 Zentimetern. Der von Technics entwickelte 80 Watt starke Klangriegel mit vier Tief-tönern, vier Mittel- und zwei Hochtönern wird schräg vor dem stabilen Standfuß montiert.

Mit dem TX-65FZW954 hat Panasonic einen neuen 4.000 Euro teuren OLED im Programm, der optisch durch die integrierte Soundbar an das deutlich teurere Spitzenmodell TX-65EZW1004 (Test in audiovision 7-2017) erinnert. Das reine Panel ist gerade mal 4 Millimeter dünn, mit Anschlüssen kommt das Display auf eine Tiefe von 6,2 Zentimetern. Der von Technics entwickelte 80 Watt starke Klangriegel mit vier Tief-tönern, vier Mittel- und zwei Hochtönern wird schräg vor dem stabilen Standfuß montiert.

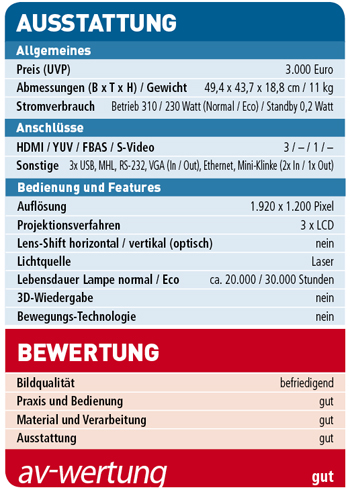

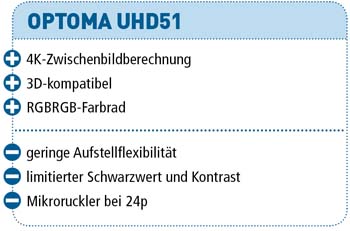

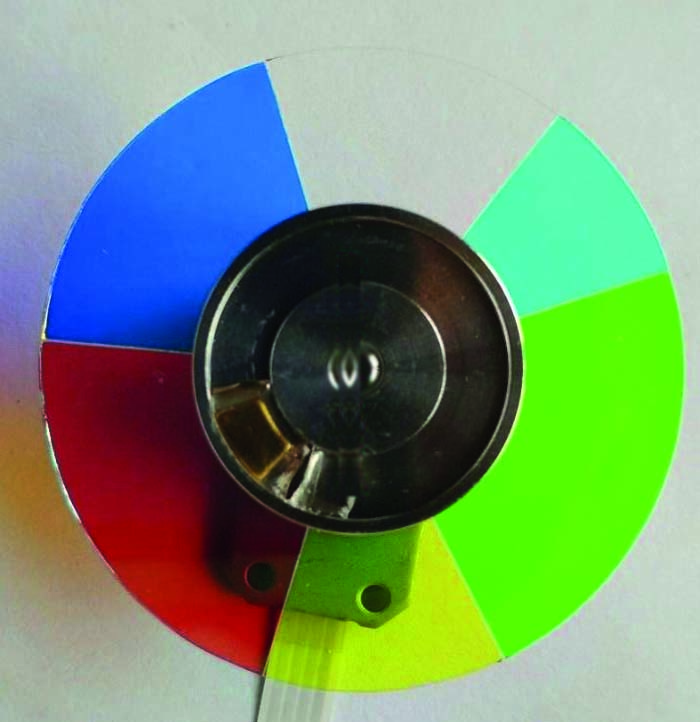

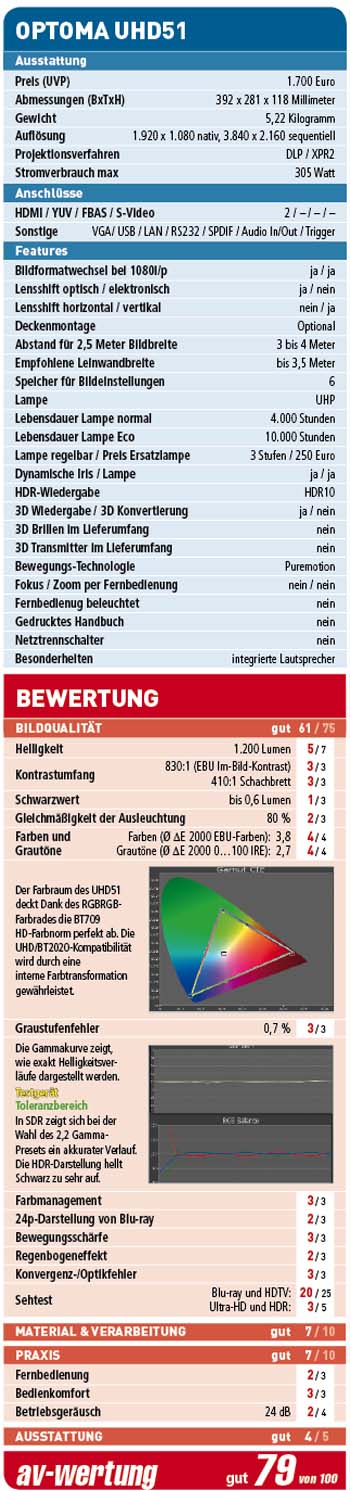

Dank der „XPR2“-Technologie von Texas Ins-truments, bei der die Auflösung mittels eines optischen Aktuators vervierfacht wird, werden UHD-kompatible Projektoren immer günstiger. Doch der Teufel liegt meist im Detail und der Käufer musste bisher stets kompromissbereit sein: Entweder wurde die 24Hz-Kinofrequenz nicht korrekt wiedergegeben, die HDMI-Bandbreiten entsprachen nicht dem aktuellen HDMI-2.0-Standard oder es fehlte eine 4K-Zwischenbildberechnung.

Dank der „XPR2“-Technologie von Texas Ins-truments, bei der die Auflösung mittels eines optischen Aktuators vervierfacht wird, werden UHD-kompatible Projektoren immer günstiger. Doch der Teufel liegt meist im Detail und der Käufer musste bisher stets kompromissbereit sein: Entweder wurde die 24Hz-Kinofrequenz nicht korrekt wiedergegeben, die HDMI-Bandbreiten entsprachen nicht dem aktuellen HDMI-2.0-Standard oder es fehlte eine 4K-Zwischenbildberechnung.

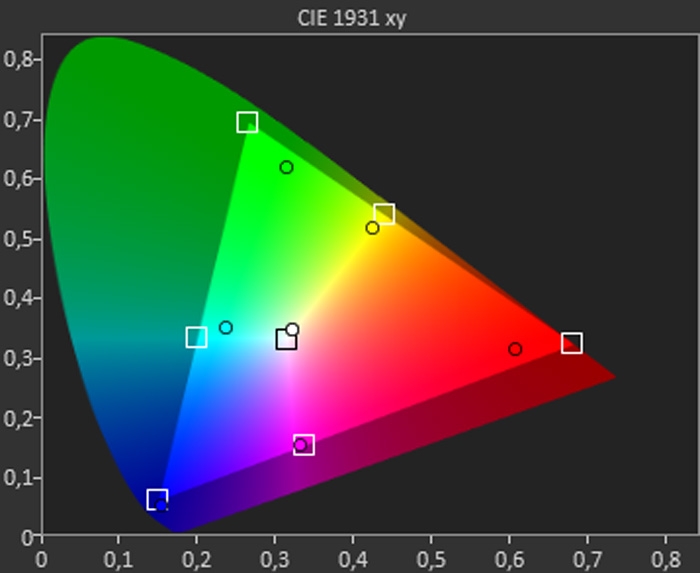

Ausgelagerte Anschlussbox, Quantum-Dot-Technologie, Ambient-Modus und Einrichtung per Smartphone: Viele Features sind bei Samsungs 3.300 Euro teurem 65Q7FN ähnlich wie beim 700 Euro teureren Flaggschiff 65Q9FN, das in Ausgabe 6-2018 mit 91 Punkten ein Traumergebnis einfahren konnte – und damit die Messlatte sehr hoch gelegt hat. Wo also liegen die Unterschiede, und kann die günstigere Variante bildlich ähnlich überzeugen? Das wichtigste Technik-Merkmal: Während der Q9 über ein Full-LED-Backlight verfügt, kommt beim Q7 nur die Edge-LED-Variante zum Einsatz. Die Leuchtdioden sind hier nicht hinter dem Display, sondern am Rand verteilt. Dank Echtzeitszenenanalyse wird Samsung zufolge trotzdem jeder Bildbereich angesteuert (Local Dimming), um einzelne Bildbestandteile gezielt zu dimmen und bessere Schwarzwerte zu erzielen (mehr dazu unter „Bildqualität“). Qualitativ ist der 65Q7FN hochwertig verarbeitet: schicker und stabiler Fuß, eine Gehäuserückseite wie aus einem Guss, die sich auch frei im Raum stehend gut macht, und dank One Connect Box ist nur eine Kabelzuführung erforderlich.

Ausgelagerte Anschlussbox, Quantum-Dot-Technologie, Ambient-Modus und Einrichtung per Smartphone: Viele Features sind bei Samsungs 3.300 Euro teurem 65Q7FN ähnlich wie beim 700 Euro teureren Flaggschiff 65Q9FN, das in Ausgabe 6-2018 mit 91 Punkten ein Traumergebnis einfahren konnte – und damit die Messlatte sehr hoch gelegt hat. Wo also liegen die Unterschiede, und kann die günstigere Variante bildlich ähnlich überzeugen? Das wichtigste Technik-Merkmal: Während der Q9 über ein Full-LED-Backlight verfügt, kommt beim Q7 nur die Edge-LED-Variante zum Einsatz. Die Leuchtdioden sind hier nicht hinter dem Display, sondern am Rand verteilt. Dank Echtzeitszenenanalyse wird Samsung zufolge trotzdem jeder Bildbereich angesteuert (Local Dimming), um einzelne Bildbestandteile gezielt zu dimmen und bessere Schwarzwerte zu erzielen (mehr dazu unter „Bildqualität“). Qualitativ ist der 65Q7FN hochwertig verarbeitet: schicker und stabiler Fuß, eine Gehäuserückseite wie aus einem Guss, die sich auch frei im Raum stehend gut macht, und dank One Connect Box ist nur eine Kabelzuführung erforderlich.

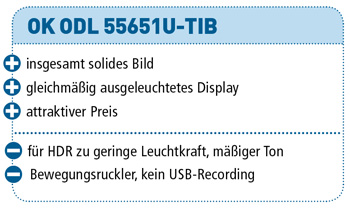

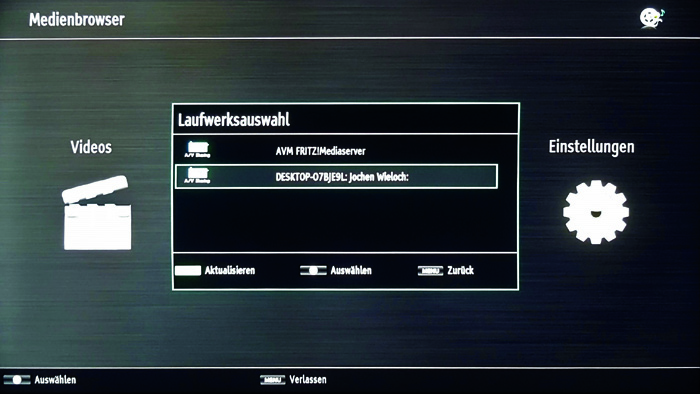

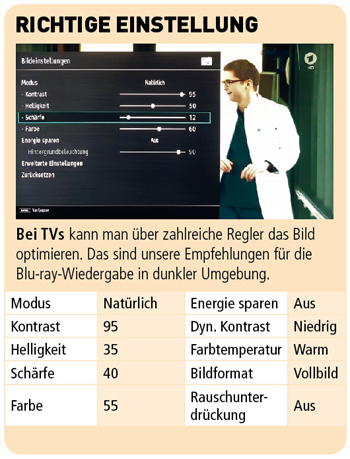

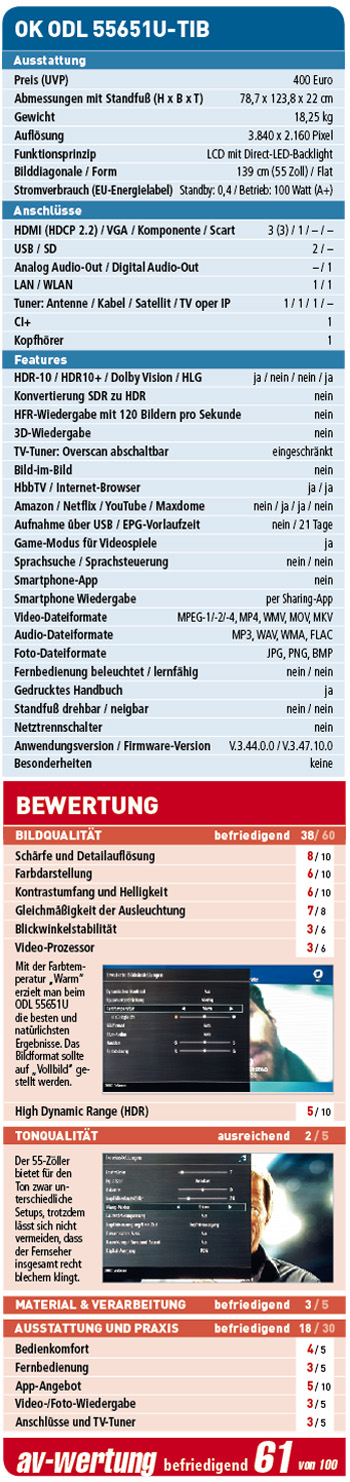

55 Zoll für 400 Euro! So viel kostet der neue UHD/HDR-Fernseher OK ODL 55651U-TIB, eine Eigenmarke von Media-Markt und Saturn. Mitbewerber verlangen für einen UHD-Flachmann mit 139 Zentimetern mindestens 200 Euro mehr – was einem prozentualen Aufschlag von 50 Prozent entspricht. Mit 7,27 Euro pro Zoll ist der OK ein Schnäppchen. Aber auch eine Kaufempfehlung?

55 Zoll für 400 Euro! So viel kostet der neue UHD/HDR-Fernseher OK ODL 55651U-TIB, eine Eigenmarke von Media-Markt und Saturn. Mitbewerber verlangen für einen UHD-Flachmann mit 139 Zentimetern mindestens 200 Euro mehr – was einem prozentualen Aufschlag von 50 Prozent entspricht. Mit 7,27 Euro pro Zoll ist der OK ein Schnäppchen. Aber auch eine Kaufempfehlung?

Nur 450 Euro kostet Sonys AV-Receiver STR-DH790. Trotzdem punktet der Kleine mit 7 Endstufen, 3D-Sound sowie den aktuellen HDR-Standards bei der 4K-Bildwiedergabe. Doch wie ist es um die Klangqualität und Leistung bestellt?

Nur 450 Euro kostet Sonys AV-Receiver STR-DH790. Trotzdem punktet der Kleine mit 7 Endstufen, 3D-Sound sowie den aktuellen HDR-Standards bei der 4K-Bildwiedergabe. Doch wie ist es um die Klangqualität und Leistung bestellt?

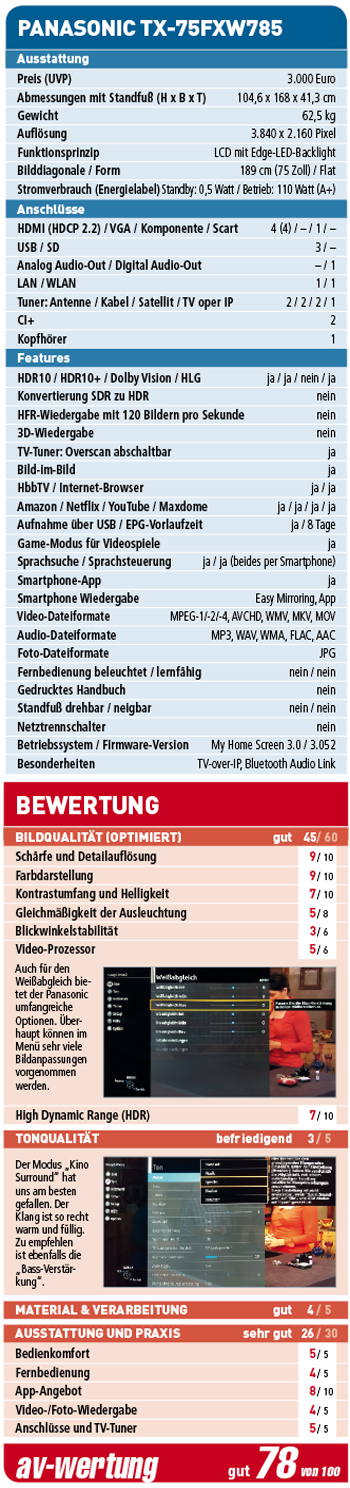

Panasonic bietet seinen TV-Riesen TX-75FXW785 zum Schnäppchenpreis von 3.000 Euro an. Ist bei diesem LCD-TV nur die Diagonale, oder auch das Bild groß?

Panasonic bietet seinen TV-Riesen TX-75FXW785 zum Schnäppchenpreis von 3.000 Euro an. Ist bei diesem LCD-TV nur die Diagonale, oder auch das Bild groß?