Die Fernbedienung ist leicht und handlich, die großen Knöpfe sind übersichtlich gegliedert, aber nicht farblich unterschieden. Die Lautstärkeregelung wäre außerhalb des Steuer-Rings besser aufgehoben.

JBLs 750 Euro teurer Soundriegel „Bar 5.1“ besitzt einen besonderen Kniff: Die Seitenteile lassen sich abnehmen und als Surround-Boxen verwenden. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

JBLs 750 Euro teurer Soundriegel „Bar 5.1“ besitzt einen besonderen Kniff: Die Seitenteile lassen sich abnehmen und als Surround-Boxen verwenden. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

Soundbars gibt es solche und solche: 2- bis 6-kanalig, mit zusätzlichen Satelliten-Boxen, mit oder ohne Subwoofer. Einen Klangriegel mit abnehmbaren Seitenteilen, die als Surround-Lautsprecher agieren, hatten wir aber noch nicht in unseren Testfingern. Und es kommt noch doller, so muss man sich bei der Positionierung der zwei Satelliten nicht mit Kabeln herumschlagen – hierfür sorgen integrierte Akkus und die drahtlose Sig-nalübertragung. Abstecken, an beliebiger Stelle aufstellen, fertig. Das Ganze klingt fast zu simpel und schön, um wahr zu sein. Einen Haken hat die Sache dann auch: Nach rund 10 Stunden Laufzeit müssen die flügge gewordenen Klangkörper zum Stromtanken zurück an die Bar – für gut 3 Stunden. Alternativ ist das Aufladen via USB möglich.

„Bar 5.1“ nennt JBL seine derzeit größte Soundbar – das kleinere Modell „Bar 3.1“ haben wir bereits in Ausgabe 2-2018 getestet. Der Name ist Programm, denn zum Set gehört ein stattlicher Subwoofer, der für ein tiefes wie kräftiges Fundament sorgen soll.

5.1-Sound mit Dolby und DTS

Hinter dem Schutzgitter des Klangriegels, das über die Front sowie Oberseite der Bar verläuft, stecken insgesamt 9 Chassis, die sich aus 6 ovalen Racetrack-Treibern mit 5,6 Zentimeter sowie 3 Hochtönern mit 3,2 Zentimeter Größe zusammensetzen. Für diese stehen 210 Watt zur Verfügung, zusammen formen sie ein 5-Kanal-System inklusive Center-Lautsprecher. Nimmt man die Satelliten ab, ergibt sich ein 3.0- plus 2.0-System. Hinzu kommt der .1-Kanal für die Bässe des Subwoofers. Für den 6-Kanal-Sound spendierte JBL sowohl Dolby- als auch DTS-Decoder. Eingehender Stereo-Ton wird jedoch immer auf Mehrkanal-Sound hochgemischt, die Satelliten laufen also stets mit – je nach Klangprogramm mal lauter oder leiser. An besagten Klangprogrammen spendierte JBL 6 Stück inklusive einen „Night“-Modus zum Leisehören. Die Lip-Sync-Funktion verzögert dem Bild vorauseilenden Ton. Die Pegel für den Subwoofer und die beiden Satelliten-Boxen darf man getrennt regeln, Tonjustagen etwa mit einem Equalizer kann man allerdings nicht durchführen.

In Ausbuchtungen auf der Rückseite hat JBL alle Anschlüsse versteckt; hier Toslink, USB, Klinke und HDMI.

Das Aussehen der Soundbar gefällt, mit ihren schlanken Abmessungen von 5,8 x 115 x 9,3 Zentimetern lässt sich der 3,9 Kilo leichte Riegel beinahe überall unauffällig unterbringen; egal ob vor bzw. unter dem Fernseher oder an die Wand montiert. Das dafür benötigte Montagematerial liegt bei. Der Korpus besteht zum Teil aus Kunststoff, durch die Metallschutzgitter leuchtet ein dimmbares und gut ablesbares Display. Auf ein Onscreen-Menü hat JBL trotz HDMI-Buchsen verzichtet. An der Oberseite sitzen vier Gummiknöpfe für Ein/Aus, Laut-stärke und Quellenwahl. Mehr Optionen gewährt die leichte und handliche Fernbedienung mit vielen großen und übersichtlichen Direkt-Tasten.

Die 4 Tasten auf der Oberseite ermöglichen auch ohne Fernbedienung eine rudimentäre Steuerung.

Am Boden der Bar sorgen Gummi-Pads für einen rutsch-sicheren Stand und minimieren Vibratio-nen. Auf der Rückseite gibt es 3 Aussparungen für alle Anschlüsse, die gerade groß genug sind, um auch dickere HDMI-Strippen zu fassen. Für diese gibt es 3 HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang. Hinzu kommen eine Toslink-Buchse, Mini-Klinke und ein USB-Port zur Fütterung des Media-Players und zum Aufspielen von Firmware-Updates.

Docking-Mechanismus: Die Satelliten werden seitlich aufgesteckt, sitzen dort dann aber etwas wackelig.

Video & Multimedia

Das HDMI-Board versteht sich auf die 4K/60p-Auflösung samt HDR10-Metadaten und den Kopierschutz HDCP 2.2. Der HDMI-Ausgang verfügt zudem über ARC und CEC, womit man auch Ton vom Fernseher zur Bar führen kann bzw. sich die Bar mit der TV-Fernbedienung rudimentär steuern lässt. Unser Test-Gerät war jedoch etwas wählerisch bei den HDMI-Kabeln. Im Zusammenspiel mit unserem Oppo UHD-Blu-ray Player kam nicht mit jeder Strippe – vor allem bei langen Verbindungen – eine stabile 4K-Übertragung zustande.

An Streaming-Optionen bietet die Bar nur Bluetooth, es fehlen WLAN, Ethernet, AirPlay oder NFC. Der Media-Player kann somit ausschließlich über die rückseitige USB-Buchse gefüttert werden, er spielt die Formate MP3 und WAV ab.

Ein nettes Feature ist die „Soundshift“-Funktion: Ist sie aktiv, wechselt die JBL-Bar automatisch zum Bluetooth-Eingang, sobald ein gekoppeltes Gerät (Handy, Tablet) Musik abspielt. Stoppt man die Bluetooth-Wiedergabe, springt der Riegel von selbst zurück zum vorherigen Eingang.

300 Watt starker Subwoofer

Der 13 Kilo schwere Basswürfel arbeitet nach dem Downfire-Prinzip: Hierfür verbauten die Ingenieure einen 10 Zoll (25 Zentimeter) großen, mit robuster Gummisicke stramm aufgehängten Treiber auf der Gehäuse-Unterseite, der seine Bass-Energie in Richtung Boden drückt. 4 große Gummipuffer sorgen für den nötigen Abstand des 44 x 30,5 x 30,5 Zentimeter großen Gehäuses zum Boden. Eine 300 Watt starke Endstufe treibt das Chassis an. An der Rückseite gibt es ein großes Bassreflex-Rohr, um die Schallausbeute zu erhöhen. Der Woofer kommuniziert drahtlos via Funk mit der Bar. Weitere Anschluss-Optionen fehlen, so dass der Bass-Quader nur mit der JBL-Bar genutzt werden kann. Die leicht raue, anthrazitfarbene Kunstoff-Oberfläche ist sauber verarbeitet.

Das 10-Zoll-Chassis sitzt unten, auf der Rückseite wurde ein Bassreflex-Rohr verbaut.

Tonqualität

Mit insgesamt 510 Watt kann die JBL-Kombi richtig laut aufspielen und klingt selbst dann noch relativ ausgewogen. Mit Steely Dans „Janie runaway“ im 5.1-Mix legte das Gespann einen lockeren, spritzigen und detailreichen Klang hin. Die vergleichsweise kompakten Abmessungen der Bar begrenzen aber das Volumen, weshalb Mitten etwas dünn und nicht immer körperhaft schallten. Dank großem Woofer gab das Duo dafür unten herum richtig Dampf. Druckvoll und mit Volumen sorgt der Krawallwürfel sogar für spürbare Bässe, nimmt es mit der Präzision dafür nicht ganz so genau.

Im ersten Hördurchgang lief die „Bar 5.1“ noch mit angedockten Satelliten. Hier überzeugte der Riegel mit großer Stereobreite, auf der Effekte klar ortbar waren – allerdings nur vorne, von seitlich oder hinten konnten wir nichts hören. Ganz anders mit losgelösten Satelliten, die wir an den typischen Positionen für Surround-Boxen platzierten. Nach Durchführung der Einmessung saßen wir plötzlich mitten im Klang, der besonders bei Musik und diffusen Geräuschen überzeugte. Bei Effekten darf man nicht die Plastizität und Präzision eines vollwertigen 5.1-Sets erwarten, dennoch machte das weite und luftige Klangfeld viel Spaß.

Die „Bar 5.1“ besitzt einen ganz besonderen Clou: Abnehmbare Satelliten-Boxen, die man als Surround-Lautsprecher nutzen kann. Die Signalübertragung verläuft drahtlos, so dass sich die Lautsprecher frei und ohne Kabel-Wirrwarr im Raum platzieren lassen.

Flexibel: Die beiden Satelliten-Boxen der „Bar 5.1“ können entweder in die Soundbar gestöpselt oder losgelöst von ihr betrieben werden. Die Stromversorgung funktioniert über integrierte Akkus, die Signalübertragung erfolgt drahtlos.

Zuerst müssen die per Akku betriebenen Speaker jedoch aufgeladen werden. Hierfür steckt man diese seitlich in die ausgeschaltete Bar. Der Ladevorgang dauert laut JBL bis zu 3 Stunden, wird jedoch beendet, sobald die Bar in Betrieb genommen wird. Am besten lädt man die Satelliten über Nacht auf. Alternativ lassen sich die beiden Boxen auch via USB-Buchse laden, was allerdings Kabel und Netzteile voraussetzt, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Stehend oder liegend: Dank Akku- und Wireless-Betrieb sind die Satelliten überall im Raum einsetzbar.

Einmal am gewünschten Ort stehend oder liegend platziert oder gleich an die Wand montiert (am besten an den typischen Rear-Positionen seitlich sowie leicht hinter dem Hörplatz und über Ohrhöhe) sollte man die Surround-Speaker für ein optimales Zusammenspiel mit der Soundbar einmessen. Hierfür liegt ein Mikrofon bei, das in die Bar gestöpselt wird und auf den Hörplatz kommt. Die Lautstärke der Satelliten (nur beide zusammen) lässt sich über die Fernbedienung einstellen.

Neben dem „Standard“-Programm gefiel uns „Movie“ am besten, das Höhen dezent zurücknahm. „Music“ und „Voice“ hellten uns das Klangbild hingegen zu sehr auf. Bei Stereo-Ton über-sprachen in diesen Schaltungen zudem Dialoge stark auf die Satelliten. Vorne war die Sprachverständlichkeit ausgezeichnet und verschlechterte sich auch aus seitlichem Hörwinkel kaum. Der „Night Modus“ sorgte für eine hörbare Dynamik-reduktion in unserem Testbeispiel „Ghost in the Shell“ (87:24).

Im Stereo-Betrieb musizierte die JBL-Bar mit Pop oder Rock ansprechend, bei basslas-tigem Electro-Pop war der kräftige Subwoofer in seinem Element. Mit anspruchsvollen Klassik-Aufnahmen machten sich jedoch schnell die etwas verfärbten und dünnen Mitten bemerkbar – ein Problem, mit dem die meisten Klangriegel kämpfen.

Der Testbericht JBL Bar 5.1 (Gesamtwertung: 74, Preis/UVP: 750 Euro) ist in audiovision Ausgabe 5-2018 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag JBL Bar 5.1 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

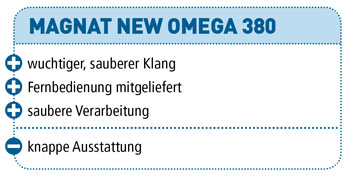

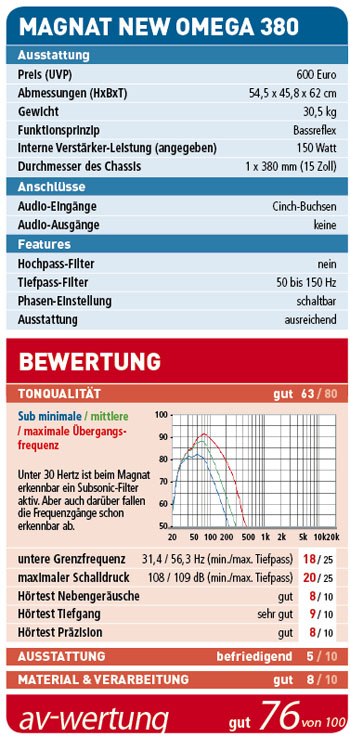

Mit dem New Omega 380 hat Magnat einen 15 Zoll großen Heimkino-Subwoofer im Portfolio – und das für gerade mal 600 Euro. Doch wieviel Bass bekommt man wirklich für sein Geld?

Mit dem New Omega 380 hat Magnat einen 15 Zoll großen Heimkino-Subwoofer im Portfolio – und das für gerade mal 600 Euro. Doch wieviel Bass bekommt man wirklich für sein Geld?

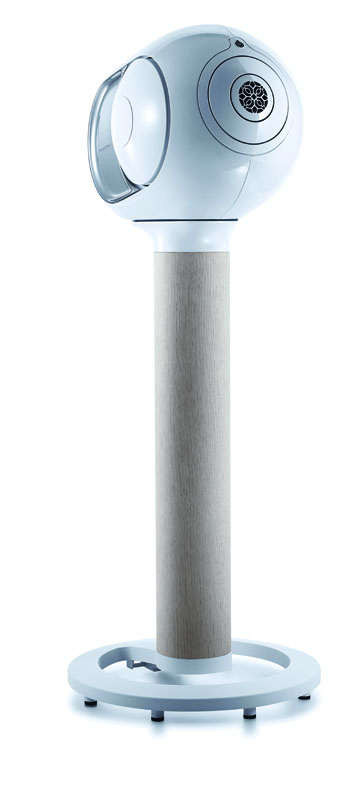

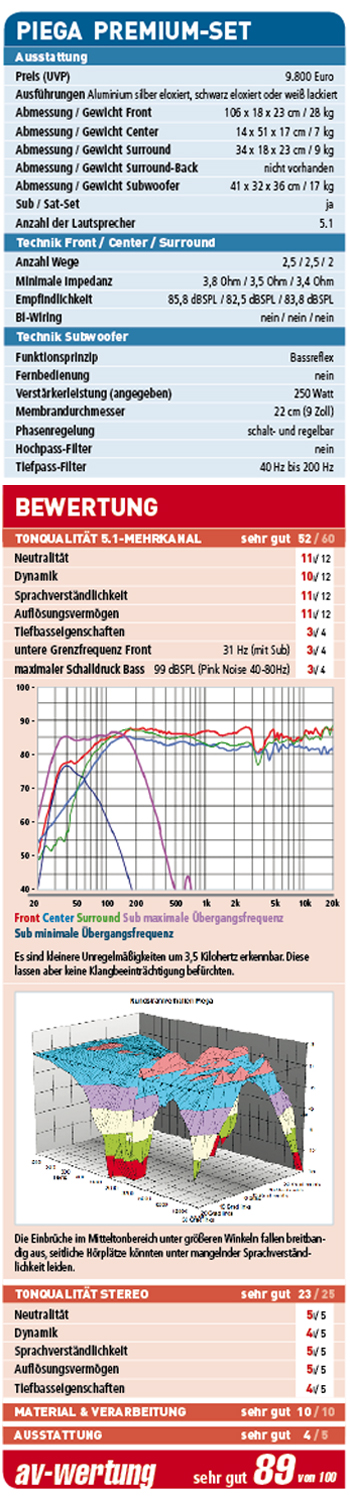

Mit „Premium“ trägt die neue Lautsprecher-Linie von Piega einen sehr anspruchsvollen Namen. Und das zu Recht, wie der Test zeigt.

Mit „Premium“ trägt die neue Lautsprecher-Linie von Piega einen sehr anspruchsvollen Namen. Und das zu Recht, wie der Test zeigt.

Bereits der 5.000 Euro teure 4K-Beamer VW260ES schaffte es fast in unsere Referenzklasse. Entsprechend waren wir gespannt, was das dreimal so teure Flaggschiff VW760ES leistet.

Bereits der 5.000 Euro teure 4K-Beamer VW260ES schaffte es fast in unsere Referenzklasse. Entsprechend waren wir gespannt, was das dreimal so teure Flaggschiff VW760ES leistet.

Marantz´ zweitgrößter Receiver SR7012 hat alles für ein ausgewachsenes Heimkino an Bord –

Marantz´ zweitgrößter Receiver SR7012 hat alles für ein ausgewachsenes Heimkino an Bord –

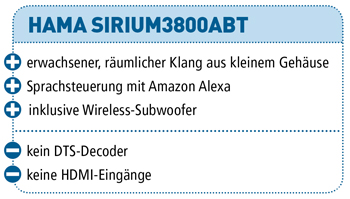

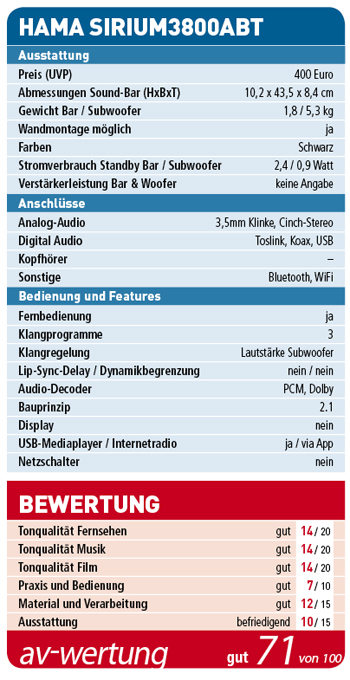

Mit der Sirium3800ABT schlägt Hama zwei Fliegen mit einer Klappe. Das kleine Klangmöbel samt externem Wireless-Subwoofer fungiert als HiFi-Lautsprecher und TV-Soundbar zugleich. Für die bequeme Bedienung ist Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ mit an Bord.

Mit der Sirium3800ABT schlägt Hama zwei Fliegen mit einer Klappe. Das kleine Klangmöbel samt externem Wireless-Subwoofer fungiert als HiFi-Lautsprecher und TV-Soundbar zugleich. Für die bequeme Bedienung ist Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ mit an Bord.

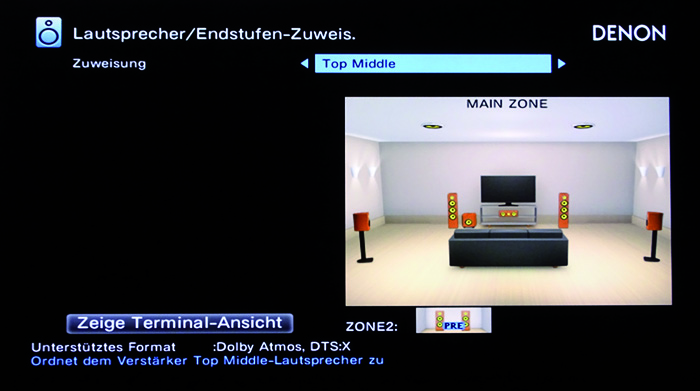

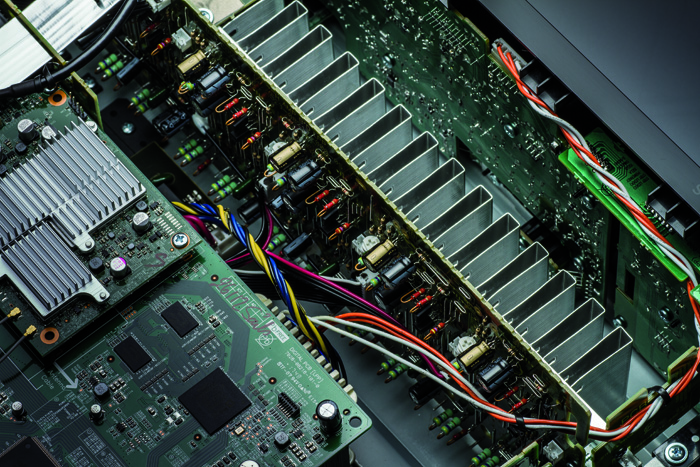

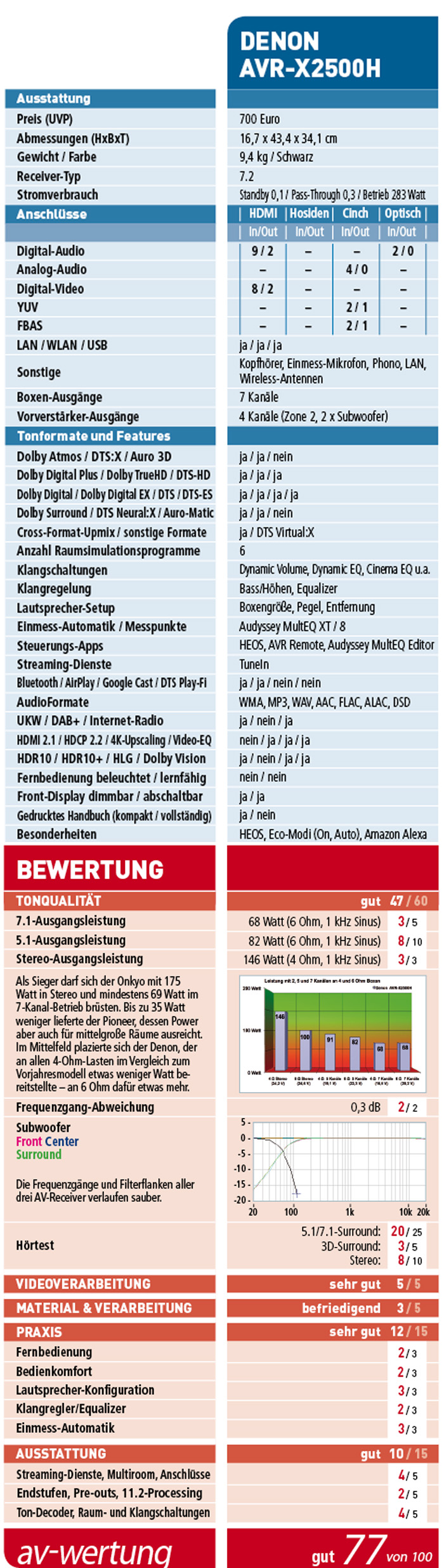

Denon war fleißig und überarbeitete im vergangenen Jahr emsig ihre AV-Receiver-Sparte. Den Anfang machte im Februar das Flaggschiff AVC-X8500H (Test in 3-2018), an das sich das Design des brandneuen AVR-X2500H anlehnt. Im Zuge dieses Facelifts fiel die Einfassung um Display und Frontpanele weg und die Bedientasten schließen beinahe unsichtbar an das Display an. Insgesamt wirkt die Front – die nach wie vor aus Plastik besteht – ruhiger und eleganter als zuvor.

Denon war fleißig und überarbeitete im vergangenen Jahr emsig ihre AV-Receiver-Sparte. Den Anfang machte im Februar das Flaggschiff AVC-X8500H (Test in 3-2018), an das sich das Design des brandneuen AVR-X2500H anlehnt. Im Zuge dieses Facelifts fiel die Einfassung um Display und Frontpanele weg und die Bedientasten schließen beinahe unsichtbar an das Display an. Insgesamt wirkt die Front – die nach wie vor aus Plastik besteht – ruhiger und eleganter als zuvor.

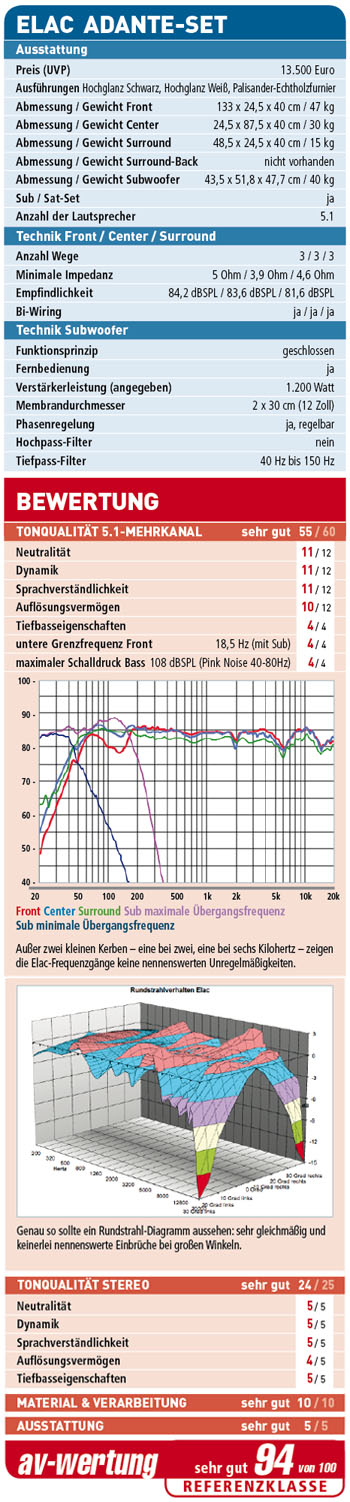

Die neue Adante-Serie des Kieler Boxenbauers Elac wurde an der US-Westküste mitenwickelt. Das Ergebnis ist zwar nicht gerade günstig, fasziniert aber mit einem einzigartigen Klangerlebnis.

Die neue Adante-Serie des Kieler Boxenbauers Elac wurde an der US-Westküste mitenwickelt. Das Ergebnis ist zwar nicht gerade günstig, fasziniert aber mit einem einzigartigen Klangerlebnis.

Pioneer dreht den Verteuerungstrend vieler Hersteller einfach um: Der VSX-933 ist dem Vorgänger VSX-932 (Test in Ausgabe 9-2017) in Sachen Ausstattung überlegen, kostet aber 50 Euro weniger, nämlich im Vergleich zur Test-Konkurrenz günstige 550 Euro. Das hört man gerne.

Pioneer dreht den Verteuerungstrend vieler Hersteller einfach um: Der VSX-933 ist dem Vorgänger VSX-932 (Test in Ausgabe 9-2017) in Sachen Ausstattung überlegen, kostet aber 50 Euro weniger, nämlich im Vergleich zur Test-Konkurrenz günstige 550 Euro. Das hört man gerne.

LGs erster 4K-Heimkinoprojektor soll das Großbilderlebnis so flexibel wie möglich machen. Wir haben getestet, ob der HU80K hält, was die Koreaner versprechen.

LGs erster 4K-Heimkinoprojektor soll das Großbilderlebnis so flexibel wie möglich machen. Wir haben getestet, ob der HU80K hält, was die Koreaner versprechen.

Das neue LCD-Flaggschiff TX-65FXW784 von Panasonic protzt mit viel Ausstattung zum kleinen Preis. Gelingt sogar der Angriff auf die deutlich teurere OLED-Oberklasse?

Das neue LCD-Flaggschiff TX-65FXW784 von Panasonic protzt mit viel Ausstattung zum kleinen Preis. Gelingt sogar der Angriff auf die deutlich teurere OLED-Oberklasse?